北京青年报 作者:章旭2020-12-25 16:36

原标题:现实主义青春片正在形成新套路

《少女佳禾》的英文译名是《Summer is the coldest season》,这样一种对常识进行翻转的意象性表达,与青春期少年莫测而敏感,甚至有点“矫情”的内心世界,倒是颇有几分吻合。在十几岁的年纪,所有的情绪都太容易被拉伸到极致,世界仿佛摆渡在极度的充盈与极度的匮乏之间,永远不安。

但这部电影何以成为青春片似乎本身就是一个问题。《怀旧的青春:中国特色青春片类型分析》一文中写道:“青春片,广义上来说,是一种电影题材,一种对于青年生活、青春岁月、成长主题的或乐观、或悲观、或写实、或戏剧化的表达;而狭义上来说,则是一种类型,一种基于一系列具有共性的能指符号对青年人成长过程中的冲动、叛逆、错失、莽撞和迷误的驯服、救赎和引导。”总的来看,青春片是基于青春期(英语adolescence,一般指12-18岁,而在中国语境下,这一阈值会延长)的一系列“所指”(一切与青春有关的体验和记忆),与“能指”(学校/游戏厅/流行音乐等符号)耦合的影像产物。

从这个层面上说,《少女佳禾》确实是一部青春片。女主角李佳禾是一个未满14岁的青春期少女,这正符合青春片的主体设定。我曾设想,假如把主体置换成一个成年人,这个故事是否还成立,发现答案是否定的——正因为佳禾是个不需要负刑事责任的少女,她才能如此“心无旁骛”地实施复仇计划,故事的合法性基点正是人物的少年身份。

但影片的内核是否指向了一种青春期所独有的生命体悟?并未作出示范性的解答。

成长中的阵痛、迷惘、焦虑、热望、反叛,一切向成年的过渡中,生长出来的纤细而看似无因的经验纹理,都可以是青春片关涉的对象。在我看来,青春的两个最为典型的症候便是反抗与创伤。

青春片的类型语法往往来自于成人世界的主导价值观和青春叛逆亚文化之间的紧张感。美国文化学者约翰·刘易斯曾讨论了青春片中青春反抗性的六个面向——郁闷、犯罪、性、消费、反叛、倒退,认为青春片的文化功能是对于主流价值观的再确认,并具体地通过青年的异化和再社会化来完成。可以说,大量的青春片正是以成年世界与青少年世界的二元对抗为母题,比如《无因的反叛》《死亡诗社》《坏孩子的天空》《伯德小姐》等等。在这类叙事中,老师/家长等成年人具有权威性的价值体系往往是被质疑,甚至抵牾的对象,而青少年的反抗则被投予了某种眷顾的目光。

另一类叙事则是“青春残酷物语”。青春是一种创伤记忆,这并不是说青春必须经历某种重大的创伤,而是说青春在本体论意义上就是一种创伤,青春必须以创伤的形式敞开自身。青春作为人生的一段裂变期,内部孕生着一种生长的热烈冲动,但同时这种生长又是未完成的,青少年的身份认同,自我与本我、自我与他者、自我与世界的关系建构都是不完整的,这两者之间的张力构成了一种自然的撕裂与创伤,《关于莉莉周的一切》《九降风》便是这类叙事的典型文本。而爱情这种特别的经验形式,则常常成为这种创伤症候的呈现介质。

从内核看,《少女佳禾》确实触及到了青春片的底色,然而这种触及却浅尝辄止。影片探讨了很多与青少年群体共生的议题,比如校园霸凌,比如与原生家庭的紧张关系,比如青少年犯罪,比如社会青年,比如人生选择,但都没有深入探索,而最终沦为了一种符号式的拼贴。尤其是佳禾最终的选择与和解,这一本应成为爆发点的情节,却被“举重若轻”地处理,甚至带有某种超现实的“梦幻”感。

归还给问题少年的“无辜感”,矫枉过正

佳禾有着少女砥石般的刚硬和野蛮生长的血气,她不会像成年人那样瞻前顾后、权衡利弊,她只相信杀人偿命这一原始命题,对于复仇有着近乎执着的坚持。而当她在河里试图溺死弑母凶手于镭时,却“鬼使神差”地放弃了。至于原因,则在片尾的对话中揭示了出来:“你应该再坚持一下,差一点就可以替你妈妈报仇了。”“我不想变成另一个你。”

从此,佳禾和于镭和解了,和父亲和解了,和生活和解了,逐渐“走上人生巅峰”。但这一切的内在动因,居然只是她在水里仿若接受了神谕的一瞬间。如果一定要为她的茅塞顿开找到一个现实基础,那可能就是临终关怀医院里教官的一句话:“原谅别人很难,被人原谅也很难。”

一个处于人生最艰难的渡口,摇晃着行将步入歧途的少女,竟以这样的方式实现了她的归位,本应有的深度就这样被轻轻夷平了。

而于镭三年前的那次选择,则显得更“无厘头”。故事的主线便是循着佳禾复仇计划的推进,一点点剥开当年于镭杀人的真相——这样一种悬疑元素的置入,算是影片的一个亮点。但当真相彻底揭开的一瞬间,却让人感觉仿佛抱了一路的石头蓦地坠入水里,连水花都没溅起——“追了个寂寞”。

于是,当于镭试图用电影《机遇之歌》解释自己当初选择的不透明性和绝望(他用到一个“掷骰子”的比喻),在我看来,反倒是一种矫饰与故作深沉。《机遇之歌》中,男主人公每一次的“选择”,都不是出于主体意志,而是被偶然卷入某种境地之后的被动行动,他更像一只被命运裹挟的“困兽”,失去了选择的自由。而于镭的杀人,他完全可以选择不那么做,他所谓的孤绝无援,只是一种主观构造,而非真实存在。因此,他作为一个在问题家庭里成长的少年,那次暴戾的选择本应作为探寻的重点,却同样归因得莫名其妙,甩锅给青春期纯然的“非理性”了。

他在和佳禾的交流中,甚至多次谈起了自己绝对的孤独:“你有没有过全世界只剩下你一个人的感觉?在水里这种感觉会特别真切,因为四周什么都够不着,只有你自己。”也会谈起面对命运的无力:“如果当时我多跑出这200米,我的人生就会走上另一条路,一条不一定最好,但一定比现在好一些的路。”但这些带有俄狄浦斯般宿命感的表达,在我看来实在是一种模糊焦点。显然,导演试图在少年与成年这一二元对立结构中,赋予青春期少年以某种“正确”的位置,试图给予“问题少年”以关怀,归还他们“无辜感”,所以她才会浓墨重彩地描摹他们的不知所措,以及人生的不可预知,而淡化对于他们内心黑洞的凝视。这样的“洗白”不免有些矫枉过正,甚至是“跑偏”了。

苏珊·桑塔格对于艺术的现实意义和生产性价值有过这样的论述:“电影不仅是超越这个世界的方式,而且也是与世界相遇的方式,它训练和教育个体,让他们具有充足的意志和勇气生活在世界之中。”因此,青春片可诉诸的远不止于剥离少年世界与成人世界之间那层温情脉脉的面纱,而将二者的对立紧张以一种客观甚至残酷的方式呈现于公众面前,还可以作为一种场域,召唤成年人去思索,究竟如何赋予少年以生活在世界之中的意志和勇气,召唤少年去思索究竟如何建构自我与世界、与他者、与本我的关系,思索“如何选择”这个问题本身。从这个意义上说,欧美的部分青春片,诸如《放牛班的春天》《心灵捕手》等都提供了较为成熟的范本。

现实主义新窠臼与另一种可能

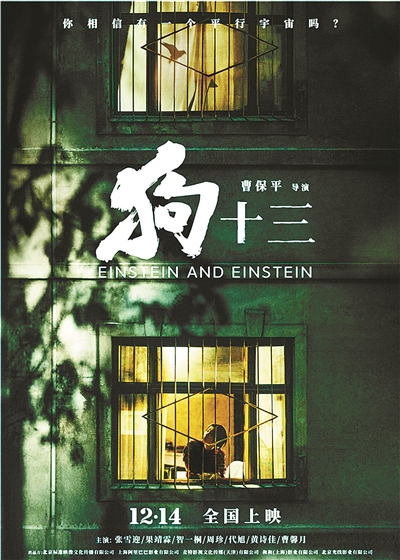

除此之外,影片还陷入了近几年蔓延开来的一种青春片“套路”。从2013年《致我们终将逝去的青春》开始,国产青春片便进入了一种怀旧模式,《匆匆那年》《同桌的你》《万物生长》《后来的我们》等等,皆是以触发观众的集体性怀旧情结为卖点。而从2017年的《嘉年华》开始,国产青春片终于挣脱桎梏,进入了现实主义青春片时代,令人耳目一新。《狗十三》《过春天》《少年的你》都选择了在社会议题中展开成长叙事的套路,也都选择了将青春元素和犯罪、悬疑、家庭等元素嫁接起来的跨类型策略,增加了电影的可看性。但渐渐地,这种现实主义青春片同样堕入了一种模式化的窠臼之中,破碎的家庭,乖戾的同学,问题少年,执拗、凌厉、孤僻的少女,俨然成为一种“标配”。这种模式化与符号化在《少女佳禾》中达到登峰造极的程度。

可以说,青春片从曾经“脱域化”、悬浮化的弊病中摆脱出来,却又渐渐走向某种“奇观化”的陷阱。摄像机抓取的多是并不寻常,甚至带着微末“异端”的群体,捕捉的也不乏一些极端情境,而那些普通的、家庭完整的、未曾经历过重大变故的群体,则被遗忘了。但这种沉默与平凡,才是中国大多数青少年真实的样态。关切边缘化的“问题少年”的生存困境,固然赋有深刻的人性关怀和社会价值,早在60年前,法国影片《四百击》就将目光投向了这样一群伤痕累累却又内心纯良的“坏孩子”,并成为影史上的经典。但若青春片都聚焦于此,倒也大可不必,视域窄化不说,观众也会审美疲劳。

我想,国产青春片也不妨关注一下“泯然众人”的普通人。他们或许没有“故事”,但他们同样有着青春中所独有的脆弱与疼痛,有着被成人世界“压制”与“阉割”的无奈,有着不知其所起的爱与怕,和无尽的渴望,而这些,才应该是青春片最应该去叙说的东西,不是么?我们甚至可以诉说一个最平淡的故事,关于青春中那些难以消解的矛盾,比如无限膨胀的自我意识,和现实中不被注视的沉寂;比如暗恋时的企望靠近,和终究不能自已的退缩……

在这些与青春有关的可通约的、平常的、微观的身体经验中,影片会与观众发生内在相遇,或许更能引发观众的真正“情动”。

(文字、图片来源于北京青年报及网络,侵删。)