我乔说 作者:罗钰灵2020-10-14 15:36

原标题:西班牙之魂——历经世事多变,而致画风诡异的戈雅

“我无畏神巫、幽灵,也不惧上帝任何其他的创造物,但人类除外……”——戈雅

恐怖的世界,画中的梦魇

寒光月夜下的一片荒原,几个围坐的女巫此时正和代表着妖魔鬼怪的公山羊(它们在发情时格外淫荡,因此也被视为欲望的象征)在一起作恶。

头戴橡树叶制成花环的黑山羊双手指挥着,像是在进行某种巫术。其中有两位女巫正准备献祭,轮流举起手中活着的人类婴儿或死婴(西方迷信通常认为魔鬼以小孩或婴儿为食)准备煮食。

另一边的巫师正在进行一场神秘的巫术仪式。一位身披白布的男子企图逃避,左下角的男子双手做捂耳状,空中三位巫师正抬着一位男性飞到高空。

他们头戴尖帽,上面缠绕着蛇形图样,这是宗教裁判庭,庭审时受审者所戴的帽子。右下角一头驴隐隐出现在角落,驴是对“无知”的传统象征,象征着西班牙宗教法庭的愚蠢。

在这一片绵延不尽的幽灵似的形体中间,活动着一群由恶魔充当法官的僧侣。他们充满着阴谋和残忍、伪诈和愚蠢。在他们中间,我们只能看到一个人的存在一一那在荒唐高帽子的沉重侮辱之下低下头来和在命运面前不得不屈服的被告。

在西班牙的宗教法庭上,审判就像荒诞的闹剧:被告被迫戴上高耸的圆锥形帽子,并穿上刑罚用的圣宾尼陀服,然后向公众宣布自己的异端邪说:这被视为是这些罪人在回归正途前忏悔的第一步。正如我的许多朋友都曾遭受这样的屈辱。

若想要获救,只能够靠国王或权倾一方的总理直接干预。我也曾恐惧宗教法庭的迫害而主动将自己的《随想集》从市场上撤架。因为这套系列的一些版画就与宗教法庭有关。

在某间疯人院内墙上的阴影,两个女人正在嘲笑一个自慰的男人,不管他怎么努力都只是自娱自乐。

另个房间,某位疯女人蜷曲的长发遮住了脸,她身体前倾,手中拿着珊瑚装饰(用于驱邪,躲避恶魔之眼)给一个老妇(贵族家小孩们的家庭教师),而老妇则犹如看到魔鬼,高高举起十字架,身体尽量后仰,手中的拐杖几乎不能支持她的重心。

镜子屋里的镜中老妇,赤身露体的女童,引诱着魔鬼把最深处的邪恶暴露出来。

我在自己的绘画工具包围中睡着,理智被困乏和黑暗生物纠缠,猫头鹰和蝙蝠象征着愚昧无知,凳子旁边看着沉睡着的小猫则增强了巫术诡异的氛围。我的噩梦里都是对当时西班牙社会日渐堕落的担忧。

在我的想象和画作中住着残疾人、罪犯、娼妓、怪物、恶鬼、巫婆、魔法师、疯子。通过理智控制之外的噩梦诠释沉眠、群魔乱舞,揭示了癫狂对人类薄弱意志的碾压,讽刺着文明社会中存在的数不清的愚蠢缺陷,以及被习俗、愚昧、自私推崇的偏见与欺骗。浪漫主义即是对疯癫的同情,推翻理性科学的逻辑论调。

关于我本人

白羊座的我弗朗西斯科·何塞·德·戈雅·卢西恩特斯于1746年3月30日出生在西班牙萨拉戈萨市附近小村庄福恩特托多斯的一个普通家庭。

我的父亲是一位镀金工人,专门从事与宗教有关工艺品的装饰工作。负责在家照顾子女的母亲是没落贵族出身,我是家中六个孩子里排行老四。

1749年,因父亲接了萨拉贡萨圣母大教堂的装修业务,我随父母迁居至首府的萨拉戈萨,并在一家提供免费教育的学校就读。

在14岁时,我开始跟随当地艺术家何塞·卢赞·马丁内斯学习绘画。有一天,老师正在课上教授如何制作教堂壁画,无心的一瞥让他吓出了一身冷汗:墙壁上颜料未干的圣母脸上,竟多了两撇胡子!

在欧洲的宗教传统下,任何对圣母的亵渎行为都是大不敬,会受到宗教裁判所的严厉制裁。老师凭直觉就猜到恶作剧出自谁手,大声呵道"戈雅!"

长着宽额头的我,眼里闪烁着快活而调皮的光,不慌不忙地承认了。我还提醒老师:旁边的圣约瑟嘴边“多了”一支烟斗。老师回身一看,上面还冒着烟圈儿。尽管犯了大忌,老师并不忍心将我这得意门生送官。他偷偷放走了我,闯了祸的我也只得踏上了背井离乡之路。

正是这个偶然的事件,开启了我对艺术真正的热爱。因为我意识到画笔不仅为枯燥的乡村生活带来乐趣,还是我说出心声的最佳工具。

在我早期的作品中,这样的“反叛”随处可见。我曾绘制过很多讽刺宗教和影射政府的漫画:贪婪的教士,盗窃犯,抢劫犯,接生婆………他们的形象一针见血又滑稽可笑。

年轻时的我喜欢饮酒作乐,追逐美色,尽显叛逆。在意大利学画的时候,我曾与修道院的修女谈恋爱,因为触犯当地法律,我不得不回到西班牙。

与那些同具声望的画家相比,我没有鲁本斯博学,也不像凡·代克有与生俱来的贵公子派头。但我身上却有着如伊比利亚血统里斗牛士般的勇气。这让我的创作能够不顾条框,带着真正的人性之眼,可以用赞美贵族的笔触描绘底层人民,也敢对上流社会的无能斜眼冷对。

像那个时代的大多数年轻画家一样,我也把选择参加学院派的考试,当作进入画坛的敲门砖。17岁至25岁,从西班牙到意大利,我前后参加了几次学院派组织的考试,但都落榜而归。

离开家乡后,我去了马德里投奔我的同乡弗朗西斯科。这位受雇于宫廷的画家,正是我后来的“大舅哥”,之后我与他的妹妹结婚。在他的引荐下,我开始为皇家圣巴巴拉织造厂绘制挂毯。

之后,我凭借出色的画技进入圣费尔南多皇家美术学院,作品也开始博得官方的好评。到1775年时,我甚至还成功逆袭当上了曾两度否定我的圣费尔南多皇家艺术学院的副院长,后来成为该院的院长。

即使成为最受贵族欢迎的画家,我的内心也从未和那些穿着金丝绒的家伙站在一起。出生于普通家庭的我,深知只有得到画坛权威的认可,才是通往功成名就的正确道路。后来发生的一件事,让我更加明确地感到出身的差异是无法磨灭的。

肮脏的上流,堕落的社会

经过那几年的努力,我过上了承接皇室订单的稳定生活。这期间我为宫廷创作了大量挂毯画。内容多为轻松诙谐的民间日常生活题材。

当时,西班牙的上层社会是奢华放荡的,甚至连皇后也拥有自己的情夫。在这种环境下,风流被贵族们视为一种时尚。

正如我在《西班牙国王查理四世和家人》这幅画里表现的那样:主人公查理四世仿佛一只傲慢的公鸡,目光极其浅薄。

而王后喜怒无常、骄扬跋扈的性格也被我刻画的入木三分。据文献记载,当时她与情夫——朝臣马努埃尔・哥多伊实际上掌握了西班牙的一切大权。

我将她置于画面中央正是为了说明这个悍妇才是西班牙的真正统治者。光线自画面上方倾泻下来,刺绣的华服、珠宝被映射地更加夺目,人物的面庞也更清晰。

画中其他人物,同样看似庄严华贵可又蠢笨无知。他们的气质压根儿配不上所穿戴的金贵礼服。后人笑称此画名为《中彩票的杂货店老板一家》。

才华出众的我得到了很多贵妇的青睐,但真正让我动心的只有一位:阿尔巴女公爵。她天生大胆、任性,公然与我这位画家去平民区的酒馆,上戏院,在工作室里幽会。

深陷情谷的我,甚至不惜编造小女儿生病的托词去应约。不幸的是,我的女儿真的在一场生病中离世,这给我带来极大的痛苦。

但阿尔巴女公爵身边的青年却从未间断,反而对我日渐冷落。女公爵的脸,是我所看到的真正面目,我在日记中这样描述:“是她那漂亮、高傲、十分虚伪、十分天真而又十分淫荡的面孔的本来面目,她是享乐、诱惑和虚伪的化身!”

这场感情游戏,让我清醒地意识到:那些权力和地位的腐化、奢华王室里的欺骗和虚伪。自己从来不是,也不会是富贵中的一员。而这个伤透我心的妖女,正是后来的名画《裸体的玛哈》的主人公。

在整个西班牙美术史上,描绘裸体的作品极为罕见。仅有两幅为世人所知,一幅是是委拉斯凯兹的《镜中的维纳斯》和我这幅《裸体的玛哈》,这也从侧面表露出西班牙社会的民风是传统的。

关于我的这幅作品,坊间还有一段轶闻:当女公爵的丈夫得知有人给自己的妻子曾画过裸体像时,准备发起决斗。

得到消息的我,连夜重新绘制了一幅玛哈,并在上面加上了薄纱睡衣,丝质的腰带和外套。人物既丰腴性感又毫无伤风败俗之处。当愤怒的贵族破门而入时,手执画笔的我自如地迎了上去,令对方哑口无言。

1815年,这两幅画作都被宗教法庭没收,我因此面临猥亵罪指控,并被迫交代清楚我的创作依据和作画意图。

因为这画纯粹只是表现一名躺在沙发上的赤裸女人,且无法以一幅描绘神话主题的作品自居。我差点被抓进了异端审判所,幸亏当时有权者替我说情才无碍脱身,不然我很有可能会被逮捕或判刑,因为当时的西班牙禁止绘画裸体。

以上这段关于我的花边小故事,有人后来曾把它拍成电影,也有人怀疑其真实性。对我而言,电影如人生,人生如戏剧。是真是假,又如何?

颇具魅力的我,撩妹技能在生前确实是满分。只不过后来听说阿尔巴女公爵因为一场宫廷阴谋成了政治斗争的牺牲品。

据说,在1863年马奈那幅同样具有争议的画作《奥林匹亚》就是从我这幅画里得到的灵感。被人们津津乐道的《裸体的玛哈》和《着装的玛哈》,这两幅作品日后分别被发行成邮票,得到极大的追捧。

多变的画,复杂的我

我的画作里既有私人的艺术表达,又有官方的华丽语言。在这种看似不同的风格里,个人幻想和分裂情感的自由表达,让我从中找到属于自己的创作风格。

1786年,查尔斯三世授予我职位,三年后,查尔斯四世任命我为西班牙王室的宫廷画家,赐予我西班牙“第一位画家”的头衔。

1792年,我罹患突发性疾病,当回到马德里的时候,已经完全失去听力,我开始对自己的生命和健康十分担忧。

因病失聪的我,不再担任皇家艺术学院的院长职务,我的画风也开始越来越黑暗和悲观。1803年我完成创作版画组图《狂想曲》,我用各种稀奇古怪的人物进行讽刺。

在别人看来我的画作内容,更像是一个疯子的内心。喧闹的马德里,在我眼前是无声流淌、跃动的人群。

贵妇们举办的聚会上,闪烁的衣饰,晃动的人影,张合吞吐的嘴唇。吞咽美酒,咬嚼佳肴,撇嘴的讥讽,露出牙齿的大笑。脸部的神情,酒后跳起的放肆、充满情欲的舞姿。

我再也不能靠听来的言语理解这世界——我只有深深地注视着这些浮动跳跃的影像,用我那锐利的目光。我感谢上帝,让我失聪的同时,至少给我留下一双能看清事物真相的眼睛。

虽然我彻底聋了,但在西班牙贵妇中,我依然很受欢迎,贵族们找我画像几乎让我应接不暇。

也许因为耳聋,我对嘴特别敏感。我画里人物的嘴,绝不相似。一幅画作中的嘴如神秘的无声洞穴,微抿,讥讽,呻吟,质问,嚎叫,内容各异。

我对人物扭曲病态的内心以及罪恶的描绘,是反映当时西班牙现实社会的一面明镜。如果说大家都乐意在灿烂的阳光下忘我,那必然有人要躲进阴影中残喘,这个人就是我戈雅。

而我对现世的失望,成为我用丰富想象力进入妖魔鬼怪世界的通行证。我用黑色去隐喻黑暗的世界,选择与怪诞、梦魇、幻想、恶魔形象的亲密,只是为了去更好地剖析当时的社会。

盛行于中世纪的疯子和愚人画,也是我绘画的主题。显然,这是神权之外的“辖地”,也是相对较自由的艺术表现领域。

异端法庭规定不可以画裸体,也不可以画出圣母的脚。而表现疯人院之癫狂的幌子下,尽可以铺陈赤身露体。

十八世纪疯人们的处境变得很糟糕。早几百年,欧洲的疯人们有时竟被当作神秘的预言者,某种黑暗智慧的喉舌。疯人们和麻风病人被赶进医院,戴上锁链,穿上紧身衣,放血,服药,以使他们恢复正常。

我年轻时曾到访萨拉戈萨(西班牙阿拉贡自治区首府)的疯人院,那是暗无天日的封闭空间,聚集着有人形却无人理性的生物,上演关于暗黑可悲人性的一幕幕。

压制、枷锁、高墙、坚壁与疯子的自得与自足,处境的悲惨,以及神秘不可知的气氛又是那样紧致地结合在我的画面上。我想给观画者一种高度浓缩、强烈冲突的复杂冲击。

此外,斗牛也是我的绘画主题之一。1801年6月15日,马德里举行的一场斗牛活动中,牛冲到栅栏另一端的观赏人群中造成人员伤亡,托雷洪市长是两个死者之一。

牛淡定站在慌乱奔逃的人群中,犹如高傲的胜利者,牛角刺穿市长的身体高高举在头顶。

时间来到1807年,当时拿破仑以保护西班牙免受英国侵略的名义,堂而皇之地入侵了自己的盟国。国王被赶下王位,教会被摧毁权力。

西班牙人民和占领军之间发生激烈的冲突,反抗的平民死伤无数。当时西班牙国内出现了两种不同的政治选择。支持民族主义政府?或是支持拿破仑政权?

我的《1808年5月2日》画里,拿破仑借口征兵葡萄牙,并加强西班牙军队的力量,借机占领了西班牙,由此爆发了半岛战争。

这幅画描绘的就是当天西班牙平民在马德里太阳门的广场附近塔阿尔卡拉大街上反抗法国占领军的场面。

当时法国计划将西班牙最后一批王室成员迁移至法国的消息传出后,激起马德里民众的反抗,受雇于法国人的马穆鲁克骑兵团被命令去镇压引起骚乱的平民,但这些骑兵团被民众包围,遭到凶猛的攻击。

在我的画笔下这些马德里的平民化身为无名的英雄,即使手握最粗陋的武器,也敢于同配有专业装备的占领军进行战斗,体现出他们保家卫国的大无畏精神。

这幅画后来在1936年西班牙内战期间,一次民族主义军队的轰炸中,遭到严重损毁,后来在2008年得到修复。

《1808年5月3日》这幅画则是针对《1808年5月2日》那幅画的回应。在5月3日的黎明,数百名西班牙平民起义者被驱赶至马德里郊外并被杀害。

对于法国军队入侵西班牙、约瑟夫·波拿巴出任国王,西班牙的自由派持支持的态度,因为他们认为这样会带来现代化和自由,能取得类似法国大革命的效果。

我也是自由派成员之一,尽管对约瑟夫宣誓效忠,以此保住了我宫廷画家的地位,但我天生就对权威有一种本能的厌恶,加之目睹了法国军队对同胞的残酷镇压,我开始反思这场战争的根本意义,并最终将对战争的痛恨和对人民的同情融入到了蚀刻板画《战争的灾难》作品集中。

在这组画里,有幅名为《更加糟糕》的37号版画,里面描绘了1808年12月因法国两个士兵被西班牙起义者杀死,导致法国当局对当地的居民进行大屠杀。

被屠杀的西班牙起义者全身赤裸,肢体残缺,插在分岔的树枝上,姿态暗示他曾遭到了强暴,面目狰狞的转向观赏者,惨不忍睹。远景可见挥舞军刀的法国士兵在继续屠戮。

1812年,我的妻子去世。之后,我结交了一位名叫莱奥卡蒂亚·佐里拉的新伴侣。我和儿子哈维尔分别继承了妻子的遗产:现金、家具和珠宝归我;藏书、绘画、版画以及位于马德里维尔瓦街的房子属于儿子。在66岁的那段时间,我一直居无定所。

我的儿子哈维尔,是个长相俊俏的男子。当我们走在马德里的街上,身旁经过的人们甚至会回过头来再多看他一眼。

他之前生了一场大病,而且病得很严重,让我非常担忧。但是感谢上天,还好他从大病中复元。他是我六个孩子中唯一幸存下来的一个。后来,哈维尔有了一个儿子,我欣喜地绘制了许多孙子的画像。

作为一位画风奇异多变的浪漫主义者,既做过王室宫廷画家,也记录过劳苦人民的生活。画风从早期富丽堂皇的巴洛克式风格逐渐过渡到后期类似表现主义的风格。

我不断变化的画风,伴随着自己人生经历的累积和西班牙国运的变迁,我用画笔记录和评论我所在的那个时代。

同时我还是一位极其复杂的画家,虽然心属大众,但并非同民众一条心。我对人民的愚蠢以及轻易就范,受摆布等行为已经感到绝望。

从《沙丁鱼的葬礼》这幅画,也许你们能感受到我的那种绝望。民众如果把这种在节庆日上的活力用到战斗上,结果会怎样呢?

虽然我从未建立过自己的门派,但对后世的现实主义画派、浪漫主义画派和印象派都有很大的影响,是一位承前启后的过渡性人物,同时还是世界上最全面的画家之一。

这话可不是我吹的,是许多后人说的。他们还说,我既是早期传统绘画大师的最后一位,也是现代绘画大师的第一位。

即使作为宫廷画家在肖像画的创作方面享有极大的声誉,但我对于自画像的创作数量却并不多,有幅《与阿列塔医生的自画像》是我生命中最后一幅自画像,作品为了表达我对医生阿列塔的感激之情而创作。

画布底端的题词,看起来如同铭文。此作品类似还愿绘画作品,这是一种流行于西班牙的宗教绘画类型,用于表达对拯救灾难的感激之情。因为阿列塔医生的救治,让我多活了好几年。

之后,我逐渐开始以幻想为手段画一些魔幻题材,黑色也成为此时作品的主色调。甚至在明亮的场景里,我也经常加入黑色,所以后来人们称我这个时期的作品为“黑色绘画”。

和其他浪漫主义画家不同,我的画里缺少救赎和诗意的氛围。反倒是充斥着妖魔鬼怪的图像,尤其以我这一系列被称为“黑色绘画”的壁画创作最为精彩。

“黑色是万物之始,每个人都是从黑暗中张开眼睛,但它也代表终结。这种“消极的色彩”伴随我接下来的所有时光。

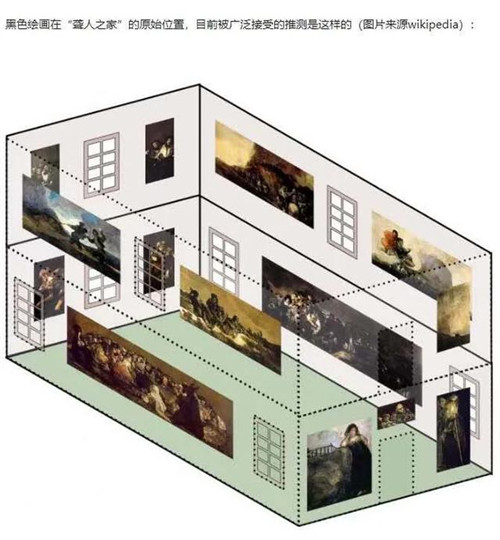

1819年,我在马德里附近的一个曼萨纳雷斯河畔买下了一栋两层楼的房屋,名为“聋哑人之家”,房名是前房主起的。

在1819年到1823年居住于“聋哑人之家”的期间,我将充满恶毒和冲突的紧张感画面画在了房间的石膏墙壁上。

“聋哑人之家”的一楼是餐厅,二楼是卧室,我分别绘制了15幅油画(该系列的“黑暗绘画”作品原有14幅,但之后又有1幅名为《风景中的人头》的作品被确定为该系列的第15幅)。

一楼有7幅,它们分别是:《莱奥卡蒂娅》、《女巫安息日》、《农神吞噬其子》、《犹迪与霍洛芬》、《前往圣伊西德罗的朝圣》、《两位进食的老人》、《两个男人》;二楼有8幅:《棍棒决斗》、《阿特洛波斯》、《阅读》、《奇幻景象》、《宗教法庭》、《狗》、《风景中的人头》、《两个女人和一个男人》。

在“聋哑人之家”隐居的那几年,我几乎闭门不出,也不见客人,甚至很少写信,更不谈论我的这些画作。这些画在我有生之年从未公开过。(在我画完墙上的画后,不久我就去世了,这就是为什么“黑色绘画”几乎是西方绘画史上最神秘的一系列作品)。

后来我迁居到法国波尔多,房子的壁画遭受了一定程度的损害,最终由男爵艾米尔捐赠给了国家。他们将石膏墙壁上的画转移至画布上,才使得这些画得以在普拉多博物馆进行展示。

那段期间,我还完成了自己人生中最后一组系列版画《荒诞集》。此时的我已经超越了现实的叙事性题材。在这个系列中,所描绘的内容各异,不是介于人鬼之间的扭曲,就是模糊不清的脸庞。

波德莱尔后来曾说:“戈雅的巨大优点在于创造畸形的逼真。他的怪物是和谐的,生下来就能活。在可能的荒谬这个方向上,谁也不如他有胆量。他的一切扭曲,那兽样的面孔,那狰狞的鬼脸,都渗透着人性。”

我用强烈的明暗对比和交织在一起的长线条配合荒诞、怪异的人物形象和主题,使画面给人留下强烈的视觉印象。

晚年期间,我曾花了很多时间陪伴我的女儿罗莎里奥。她是我人生最后一位伴侣莱奥卡蒂亚为我所生的孩子。我的女儿同样具有绘画方面的天赋,我非常喜欢指导她作画。

在法国的期间,我依然坚持绘画,直到后来因脑卒中而瘫痪,加之视力衰退,无力购买画材而逐渐停止绘画工作。

1828年的4月15日,我在波尔多去世。1919年,我的遗体才被运回西班牙重新安葬在马德里郊外的圣安东尼奥德拉佛罗里达教堂,这座教堂的壁画都是我创作的。我的许多其他作品则主要收藏在马德里的普拉多博物馆。

回忆起我此生曾创作过油画、湿壁画、素描、蚀刻板画和石版印刷版画等画作。其中画了近500幅油画、300多幅铜版画和石版画。

从早年画富贵华丽的宫廷;接着到描绘中年宗教裁判所的罪与罚;再到重现西班牙内战时绝望的残酷现实;最后到晚年构思黑色组画里神鬼人相遇世界尽头的苍茫与冥想.....

我一生跨越好几个时期,作品的风格不断地变化,这既是我画风表达的进化,同时也是这个社会的病态退化。

我认为,缺乏智慧的幻想会产生怪物,与智慧结合的幻想才是艺术之母和奇迹之源。

意大利的美术史学家曾评价我:“戈雅是一个在理想方面和技法方面全部打破十八世纪传统的画家和新传统的创造者……正如古代希腊罗马的诗歌是从荷马开始的一样,近代绘画是从戈雅开始的。”

正如鲁本斯和委拉斯凯兹是我的偶像一样,在我往生多年后,我也拥有一批自己的小迷弟:毕加索、杜米埃、马奈......

我还听说马奈的那幅《阳台》,是致敬我这幅《阳台上的玛哈》。

(图片来源于我乔说及网络,侵删。)