iWeekly周末画报 2020-09-07 07:32

原标题:后疫情时代的屏幕化进行时——从观星者到视频人

插画家 Hido 基于本文论述特别创作的作品

屏幕冻结了13秒。耳机里出现了一连串奇奇怪怪的回声。千万张脸从长方形边框里注视着对方(或是屏幕中的他们自己)。这些方块中,某张面孔的细小抽搐被无限放大,或是短暂凝固住。瞬息跃入屏幕的电磁波干扰在视线微微模糊的刹那,赋予这个微小表情马赛克式的重生……Covid -19肆虐的当即,像是如此科幻小说式的情节俨然已经变成在全球资本主义统治之下的数码社会中人类的日常。自Covid -19爆发以来,以屏幕为导向的线上交流平台在全球范围内空前绝后地取代了线下人类由身体性交流所组成的现实。以Zoom和腾讯会议为首,主打高清线上多方视频的通信平台协同微信、QQ、Facebook messenger、Skype、Viber、Whatsapp、Line等即时通信软体在病毒肆虐的季节里犹如幽魂般悄无声息地填补了在 “#weareallinthistogether”时期人类交流中身体缺失的空隙。或者说,在 “#weareallinthistogether”的语境里,人们所指的“我们”正在经历某种从立体到平面式的形变:身体变成了以面孔为主的荧光投射;声音变成了由电流与算法传递的噪音;作为生物个体的费洛蒙被封存在荧光投射与噪音的背面;人类就这样变成了由数码编辑而成的抽象符号,而且,这一符号可以被随意变换、伸展、拉长与被删除。如此,“我”变成在你、你们、Ta、Ta们那个空间里平行存在着的屏幕,或只是屏幕中的一角。

这样的形变的确在某种程度上制造了“#weareallinthistogether”二维平面式的幻象。在某个全城封锁的星期六,Club Quarantäne(由Brad Allen、Casey MQ、Mingus New、Andrés Sierra四位艺术家创办的非营利性组织)在Zoom平台上举办的虚拟派对直播间里,几百张光怪陆离的面孔同一时间出现在你的屏幕。他们举着酒杯,与你一同伴随音乐摇摆。那些面孔闪烁着微光,庆祝尚未出世的未来,试图忘却令人沮丧至极的当下。在九点到十二点这三个小时里,你选择暂时忘掉自己深陷困境(无论这个困境是什么),暂时不去思考充斥着不安和焦虑的明天,变作Ta人屏幕中众多面孔中的一个:尽情欢愉,畅饮,舞动,沉迷,或是凝望,放空,流连,回转,然后,在十二点钟声敲响的一刻消失。这些面孔是谁?Ta们从哪里来?而后会飞向哪里去?这些问题并不重要。重要的是在某一个瞬间,这些面孔曾共同短暂出现在某一个屏幕里。它们被相似的声音频率与电荷运动连接在了一起,编织成一张被称为“Solidarity”的地下网络。这张网也许真的可以激发某种集体性多巴胺,从而让每一个被长方形框住的个体,感到“#weareallinthistogether”。但南瓜马车消失后的明天终究要到来(倘若不是世界末日的话)。当我们在全城封锁的星期日独自醒来,面对酒醉的自己与灰暗的荧光屏幕,也许会有一系列问题出现在脑海:屏幕里的那些面孔真正存在过吗?他们都是谁呢?自己不感到孤单了吗?“solidarity”还在吗?什么时候可以重获自由呢?明天病毒可以退散了吧?也许后天就可以找到工作了吧?等等,我们此时真的 #allinthistogether吗?/ 等等,我们此时真的#与彼此同在吗?

又或,繁重的线上课程或是云端会议已让你对Zoom类通信平台深感畏惧。从2020年3月开始,一种被称为“Zoom疲劳”(Zoom Fatigue)的症候群正像Covid - 19一般侵袭我们的神经。“每次参加线上讨论都感到身心疲惫。我再也不想以这样的方式参与其中了。也无法忍受他人超自恋式的滔滔不绝。”我在DFFB(德国电影与电视学院)导演系的朋友对我说。相信她并不是唯一有着此般体会的人类。2020年4月30日,《纽约时报》发表了一篇题为《为什么说Zoom很糟糕》的评论。文中提到,在哥伦比亚大学商学院(Columbia Business School) 兼职教授的Jeffrey Golde在通过Zoom教授一个月的线上课程之后感到有种奇怪的倦怠感。“我注意到,不仅是学生,包括我自己也越来越疲乏,”他强调,“在这种状态下很难集中精力,也很难以稳健的方式进行思考。”《国家地理》杂志刊登的一篇讨论《Zoom疲劳》的文章中,赛博心理学学者Andrew Franklin认为,很多研究都表明我们实际上在此过程中是感到非常挣扎的,尽管我们很多时候并不会特别意识到自己在进行视频交流过程中的挣扎……由此看来,无论一起跳舞、一起学习、一起工作还是一起分享生活中的点滴,屏幕式的虚拟线上沟通也许可以暂时潦草地满足人类被资本主义充涨的生活日常中那些直接的、实用性的、可掌控的欲求。但这样的方式目前仍然远远无法替代在所谓人类现实的社会活动中相互探寻、触碰、交织、变异的“Stargazing homo”(观星者,对史前人类,及人类祖先的隐喻)。为什么呢?几乎所有可查阅到的评论和研究都会把原因归结为消失了的人类身体,或是笔者之前所描述的——从现实到屏幕化过程中所发生的身体的形变,并主张这样的形变对于人类的身体是一种形而上学的削减 (Reduction)——萤光屏幕无情地切断了人类身体的“光晕”(Aura),而使得坐在屏幕前的我们缓慢坠入某种循环往复的焦虑、狂喜、空虚、紧张、疲惫、茫然与不知所措的怪异深渊而不自知。

作为在人类中心主义所浸染的人类社会中诚惶诚恐地生长的我们大可以选择相信这样的论断来聊以自慰:Zoom令我感到焦虑,萤光屏幕令我感到紧张,但这些都不是我的问题;我只是被动接受着,焦虑着,紧张着……又或者,我们可以讲,我们热爱着屏幕中映射出的美颜,同时憎恨着现实中的自己 ……上述这样的情绪似乎也伴随着屏幕式沟通平台的扩张而变成后疫情数码时代生活的默认设定。然而,我们会发现,此种论断似乎没有办法从根本上消减屏幕“入侵”人类生活所产生的怪诞效应。当我们回到起点,重新思考人类与屏幕的关系时,不难发现,我们从最开始就已深陷人类中心主义的陷阱而难以自拔——屏幕对于人类来讲,似乎从来都是一种工具性的,实用主义式的存在。无论是虚拟派对、线上课程、云端会议,还是其他通过屏幕进行的社交活动,这一系列“屏幕化进行时”企图实现的是利用屏幕来模拟人类现实生活中以人类身体性为基础而发起的社会活动。然而,生物体本身具有的,及其在现实交流沟通中所碰撞与激发出的“身体物质性”(Corporeal-materiality)能量是无法被简单粗暴地复制到屏幕里的(至少以当今的科技发展水平来看)。因此,在这样一个本身就无法成立的悖论中,人类势必会被简单粗暴的资本实用主义所挟持。而就在我们深陷“Zoom症候群”的漩涡,厌倦了线上派对中百无聊赖的迷幻面孔,感叹眼前的荧光屏幕吞噬掉一切具有真实触感的温度与暧昧之时,是否对屏幕作为(脱离人类中心主义的诅咒)而存在的“本体”(Ontology),以及其“本体性的存在”(Ontologcial Existence),所汇聚的物质与身体的能量而感到好奇?是否思考过,也许人类与屏幕之间是可以有一种非工具性、非目的性、非以资本为导向的更实用主义式的、浪漫的、流动的、开放的、不可复制、不可进行工业化生产的关系?要知道,后人类主义正悄无声息地诞生于被此类问题所萦绕的棒喝与顿悟中。

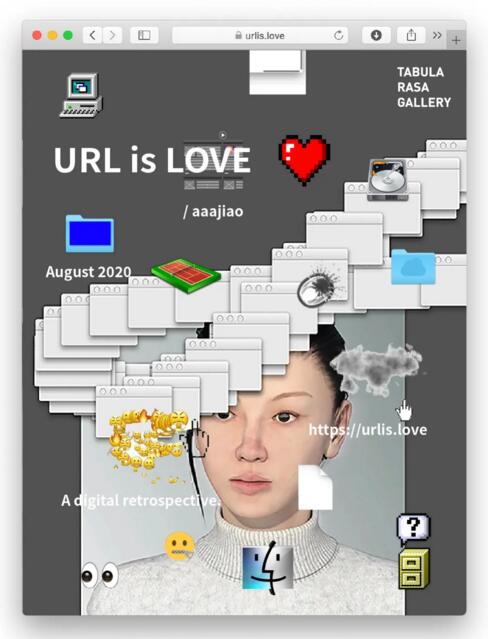

艺术家 aaajiao 数字回顾展 “2020 URL is LOVE – A Digital Retrospective”

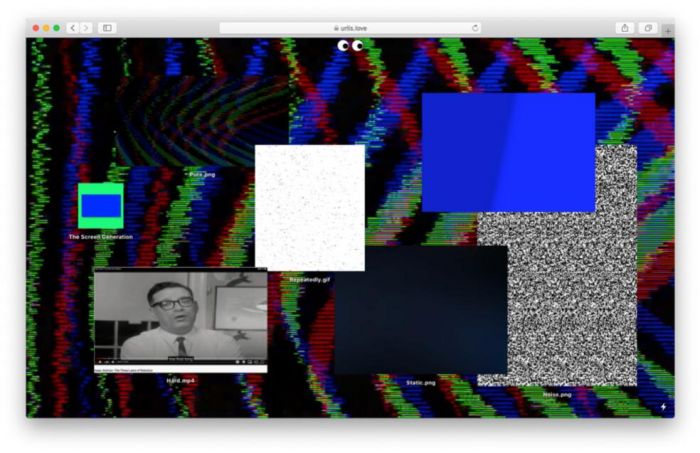

《屏幕一代》(The Screen Generation)是艺术家aaajiao近期呈现的数字回顾展“2020 URL is LOVE – A Digital Retrospective”中一部探寻上述(屏幕与人类间)思辨式关系(Speculative relationship) 的“数码生态会聚”(Digital bio-assemblage)。最初创作于2013年,《屏幕一代》像是具有某种魔幻式的前瞻性,早在“Zoom症候群”与“人类世”(Anthropocene)尚未变成热门搜索关键词的时分,浪漫地推想创设了一个“削减人类中心主义式”(De-anthropocentric)的“屏 - 人 - 共生异变”的灵动境界。组成《屏幕一代》的《柔软》、《反覆》、《坚硬》、《纯粹》、《静止》与《闹》分别承载着六段互联网发展过程中屏幕的聚变与特质。不可忽视的是,这些聚变和特质与人类实用主义毫无关联。这些作品里,荧光屏幕拥有它本身独立于人类之外的本体性存在。作为一种无时无刻不在变化、流动、弥散、显现着的迷幻“超体”(Hyperobject), 艺术家对荧光屏幕特有的物质性与身体性进行了充满诗意的解构:无论是《柔软》中被谜之蔚蓝吸入的凝望,《反覆》中由无数微型.gif图像组成的星簇群落纷飞,《坚硬》中戏谑调皮的Beep Beep,还是《纯粹》里婉转荡漾的RGB海浪,《静止》中穿透屏幕的迷离微光,《闹》中嘻笑呻吟的白色噪音,这些对于屏幕身体肌理的“碰触” (Jean-luc Nancy’s touch)柔软而清醒地把被资本为上的实用主义所掠夺的,本应属于屏幕的“光晕”(Aura)重新还给了屏幕:它是美的、有趣的、活泼的、生动的、“呼吸”着的。这里的“呼吸”并非人类的呼吸,而是属于屏幕本身的流动与变化。值得注意的是,艺术家并没有以“拟人论”(Anthropomorphism)的形式来尝试说服观者,把屏幕当作某种拥有绝妙能量的崇拜对象。艺术家通过《屏幕一代》把屏幕还给了屏幕本身,让荧光屏幕与属于人类本身的人类共同存在,彼此凝望、倾听、交融……由此,在意识到荧光屏幕自身的独立性与主体性的基础之上,一种欣欣向荣的屏幕,以及(后)人类之“共生”联结(Symbiotic Connection)正在虚拟与真实的混合岛屿(DA-5313-7867-6016)上生长发芽。

艺术家 aaajiao 数字回顾展 “2020 URL is LOVE – A Digital Retrospective”

这样的联结会令我们惊喜地发现,把屏幕变成一面由面孔堆砌的墙壁,或是一个通向未知的窗口是一个选择。Sonali Ranjit和她的丈夫创建了一个叫作“互换窗户”的网站(https://window-swap.com/)。这个网站上,人们可以自由分享从自己的窗户望出去的景色。这个可爱的网站在旅行与行动受限的Covid-19现实中给予笔者莫大的治愈。为什么会在这些没有人类面孔与身体出现的窗口莫名感到一丝“#weareallinthistogether”的慰藉与力量呢?当面前的屏幕变成在某个栖息在地球小小角落的陌生人的窗口,虽是陌生人,但是从Ta的窗口望出去,却又感到一种奇妙的亲密感。从这个窗口看到Ta窗前的陈设,看到悬挂在阳台的美丽植物在地球另一端的夏日里闪闪发亮,或是一辆公交车行驶而过,恰巧眺望到车窗上反射的霓虹掠影,Ta窗口楼下的小贩用听不懂的语言叫卖,一只猫咪突然跳进视野之后又睡眼惺忪地走开,雨滴的声音,微风轻拂树叶的声音,鸟儿欢叫的声音……所有这一切交织成一扇不可名状的窗,与那个未曾谋面的陌生人安静地在地球上的某个角落生长着。创建Window-swap的夫妇没有任何商业或是贩卖意识形态式的野心:“我的丈夫和我对我们窗口的景色感到无聊,因此我们在互联网上创建了一个可以‘打开’在这个世界上某个新的窗口的地方!可以让陌生人们从窗户交换景色,也许能够帮助(在隔离之中的)我们感觉好一些,直到我们可以(负责任地)再次探索我们美丽的星球。”Sonali在艺术网站Boredpanda上是如此描述创建Window-swap的初衷的。她也许没有想到,Window-swap在很大程度上做了一件与《屏幕一代》相似的事情——把屏幕还给屏幕。Window-swap打破了封闭的对话框,把屏幕本身曾经作为“Windows”的初始特质进行了趋于现实般的还原。它把萤光屏幕自身的物体性编辑到一个虚拟与真实混合的空间,如同打开窗户一样打开了我们的屏幕。由此,屏幕的存在并不是为了工具性地模拟和还原萦绕着人类中心主义的人类性社会活动。屏幕的存在,是在一个与(后)人类“共生”的联结中等待即将发散的与被打开的,未知的可能性。

Sonali Ranji创建了“互换窗户”网站

2003年9月16日,Donna Haraway在UC Berkeley题为“From Cyborgs to Companion Species: Dogs, People, and Technoculture”的演讲中讨论到Companion Species,“伴生种”(也就是陪伴我们,区别于智人的物种)的概念。她认为,无论是“科技实体”(Technological Entity)——例如赛伯格(Cyborg)、模控机器(Cybernetic Machines),还是动物,例如或是章鱼,都可以说是人类的“伴生种”。人类与“伴生种”之间被某种原生且本真的“亲密关系”(Kinship)所联结。由此,在她列举若干由人类中心主义所造成的“自恋伤口”之后,Haraway提出了一个关于人类与科技的疑问 :人类从何时可以跳出单纯把“科技实体”当作满足自我需求工具的自恋式关系,而去还原“科技实体”本身的“生机”并能够以“伴生种”般的亲切关系与它共存呢?荧光屏幕作为数码科技时代诸多“科技实体”中最为基础的意象标本,着实影射了此种自恋式关系的蔓延、泛滥、尴尬与一丝微弱的自省而面向转变的生机。在全球性封锁隔离的疫情现实中,越来越多的“Stargazer”(观星人)变成了“Screengazer”(屏幕人)。那么,在后疫情时代,我们是否能够以“把屏幕还给屏幕”为开端,用本真的“亲密关系”与超越天马行空的玄想来治愈人类中心主义所带来的虚拟孤独与“Zoom疲劳”之伤?又或许那时我们已经厌倦了这一切。我们厌倦了人工智能,厌倦了数位建构,厌倦了混合现实,厌倦了生物芯片以及所有由此而引发的形而上学与政治阴谋。我们抛弃了屏幕,抛弃了6G,抛弃了大数据,抛弃了区块链,抛弃了一切当代所谓高度发达的数码科技与人类文明。我们决定随风而逝,回归山野,流淌到世纪之初与世纪之末的交点,或是依偎于云端,或是沉寂于海底。到那时,也许观音仍在远远的山上,罂粟还在罂粟的田里。

(图片来源iWeekly周末画报及网络,侵删。)