历史短平快 2020-04-20 09:46

原标题:中国瓷器欧洲“变身”:十八世纪法国对中国外销瓷的改装重饰

中国外销瓷深受欧洲人喜爱。为将异域的中国瓷器更好地融入欧洲审美风尚和社会生活,部分外销瓷会在当地被重新装饰和改造,尤以法国为盛,类型多样,特色鲜明。这种再加工仿若一场极富创意的视觉改造游戏,将中西方文化完美地结合起来。

明清时期大批中国外销瓷输入欧洲,其中部分瓷器在欧洲会被改造和重新加以装饰,成为一种复合器物。镶嵌金属附件是其中最常见的手段,这是一种将金属制成的附件加装嵌入另一器物(本文中是指中国瓷器)的特殊工艺。欧洲对中国瓷器的金属镶嵌,盛行于17至18世纪,尤以法国为盛,并在欧洲产生了辐射性影响 (注1)。

这是一个值得研究者关注的有趣现象。它不仅仅是中国瓷器与欧洲金属附件的组合,更是观察和讨论“跨文化交流”的典型样本:我们可以将中国瓷器作为主体,将镶嵌瓷视作改装后的产物;也可以站在西方整体装饰的脉络下,将中国瓷器视为一种被镶嵌的介质,以此阐发东方物品进入西方文化的可能途径。作为一种异域元素,中国瓷器在欧洲的重新改造,与当时欧洲社会风尚、装饰风格和东方想象密切相关。这些被改造的中国瓷器,为我们理解中国产品适应欧洲文化提供了一种讨论的路径。

这里,我们将一起回顾中国瓷器在欧洲的改装历史,并以法国为例,梳理18世纪法国对中国瓷器进行金属镶嵌的方式和发展演变,探讨这些被改装的瓷器的功用,分析改装目的,并试图解析这些改装思路变化背后的文化意涵。

中国外销瓷在欧亚地区的改装与重饰

古代中国瓷器通过贸易、外交等途径在全球范围内流通,在被接受的过程中,同时也会根据消费地的审美风尚、生活需求,在当地被重新装饰和加以改造。这种现象在东亚地区相对少见,但在中东和欧洲地区则十分流行,且类型多样,特色鲜明。最常见的手法有用金属附件加以镶嵌和在瓷器上再次进行彩绘。可以说,对中国外销瓷进行“再加工”,在欧亚大陆有着悠久传统。

中东地区

伊斯兰世界对中国瓷器的再装饰,集中在16至18世纪,这与欧洲对中国瓷器加以再装饰的时期大致相同。

镶嵌金属附件的做法,是伊斯兰世界对中国瓷器进行重饰的主要方式。“16至17世纪,这些附件多用作修缮破裂的瓷器,或改变瓷器的功能。至18世纪,则大多是纯装饰”。

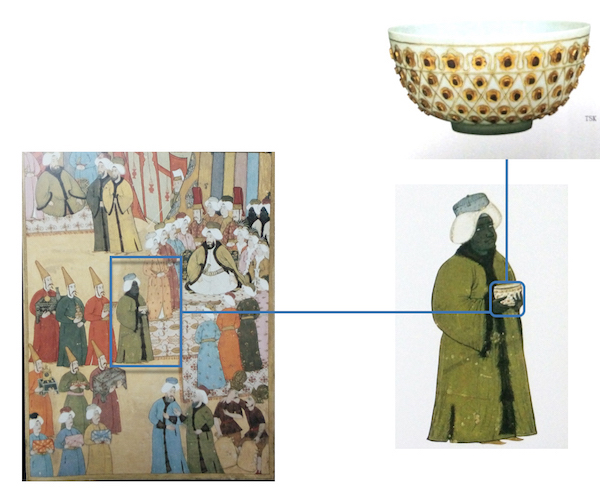

另外,将宝石镶嵌在中国瓷器上,是伊斯兰世界对中国瓷器进行再装饰时一种独特的手法。宝石镶嵌在伊斯兰世界是一种专门的工艺,且专属于宫廷。“16世纪下半叶,这门工艺已发展成独立的艺术。……据记载,负责将宝石镶嵌在中国瓷器上的匠师称作‘瑟哲’(金饰匠)和‘瑟尼参哲’(镶金匠),属宫廷御用匠师”。如明代中期的一件青花笔盒 (图1),器型仿伊斯兰铜器,专为伊斯兰世界定制。它在当地又被重新装饰,将金片做成朵花,加以宝石镶嵌。波斯绘画中也可以看到这样的器物改装:阿赫麦德三世为儿子举行的割礼庆典上,黑太监总管呈上首相所献的镶宝石中国瓷碗 (图2)。宝石镶嵌是奥斯曼帝国的工艺特色,不仅是针对瓷器,玉器、水晶、金银器等其他材质上也会使用。

图1 长椭圆形文具盒 公元15世纪末或16世纪初 公元16世纪末被奥斯曼工匠加装花形金托和红宝石 文具盒盖与盒身以金铰链连接 土耳其托布卡普宫藏(TKS 15/894)(图片采自艾斯∙尔多度.中国瓷器在奥斯曼人生活中的地位[M]//爱赛郁秋克(编). 伊斯坦布尔的中国宝藏.北京: 土耳其外交部,2001: 96)

图2 左:描绘1720年阿赫麦德三世为四个儿子举行割礼的场景。庆典首日,黑太监总管贝希尔阿阿呈现给苏丹的贺礼为一件宝石镶嵌的中国白瓷碗。土耳其托布卡普宫藏。右下:左图细部,右上:宝石镶嵌白瓷碗。与图像上极为相似,或即为庆典所呈该件。土耳其托布卡普宫藏(TKS 15/2762)。(图片采自艾斯∙尔多度. 中国瓷器在奥斯曼人生活中的地位[M]//爱赛郁秋克(编). 伊斯坦布尔的中国宝藏. 北京: 土耳其外交部,2001: 109-111)

伊斯兰世界对于中国瓷器的第三种再装饰手法,是在器物表面再加彩。不过,这类案例非常少见。目前仅见埃及福斯塔特遗址出土的一件北宋青白瓷碗底,碗内心青白釉上加绘伊斯兰虹彩 (图3)。

图3 青白瓷碗底瓷片 北宋 碗内心青白釉上加绘伊斯兰虹彩 埃及福斯塔特遗址出土 日本出光美术馆藏 刘朝晖摄

欧洲地区

欧洲对中国瓷器的再装饰,基本可分成以下三类。

第一类是重新加彩绘。这类做法有时会结合器物原有的装饰,有时并不考虑作品本身已有的纹饰,如在青花图案上再进行彩绘,甚至直接覆盖。绘制时间,既有在瓷器外销至欧洲后不久,也有相隔甚远。从画面内容来看,“中国风”(幻想的东方风格、东方风景)是一种重要题材,甚至在用色等方面也刻意模仿中国五彩、粉彩 (图4)。例如这件黑彩瓶 (图5),采用西方的用色与画法,画面内容却充满东方风情。这类黑彩技法被称为“schwarzlot”,是17世纪下半叶借鉴自玻璃器的装饰技法。此件作品被认为可能是出自当时著名的装饰工匠普莱勒斯之手。普莱勒斯还将类似风格的彩绘运用于外销欧洲的日本有田瓷器、德国麦森瓷器和欧洲玻璃器上。除了“中国风”,中国外销瓷上还绘有西方图像。皮博迪埃塞克斯博物馆所藏德化白瓷狮子雕塑的底座上就描绘了西方人物狩猎场景,应该是模仿自欧洲版画 (图6)。这类加彩的装饰方式曾被部分研究者“画蛇添足”。然而从另一角度来看,这种不考虑原作品装饰,中西兼有的加彩方式,正印证了改装与重饰的重要初衷之一,那就是隐藏不被当时当地欢迎的风格,迎合不断变化的流行趣味。

图4 暗刻花纹盘 公元1710~1720年 直径26.67厘米 荷兰加彩装饰 古兰(W.G. Gulland)遗赠 英国维多利亚与艾尔伯特博物馆藏(V&A: C. 331-1931)

图5 欧洲绘中国风格图案花瓶 约公元1710~1720年 高24.5厘米,直径2.2厘米 花瓶由中国江西景德镇烧制,黑彩描金为于布雷斯劳(波兰弗罗茨瓦夫)或波西米亚(现捷克共和国)克朗斯塔特彩绘 大英博物馆藏(Franks 948+)

图6 德化窑白瓷狮子雕塑 清代 皮博迪埃塞克斯博物馆藏 刘朝晖 摄

第二类是再刻划。总量相对较少,主要见于“巴达维亚瓷”。18世纪景德镇制作的外酱釉内青花的瓷器大都在巴达维亚转运,因而被欧洲人称为“巴达维亚瓷”。“再刻划”是指在外壁的酱上釉刻划后露出胎色,呈现出对比效果。这种在巴达维亚瓷上再刻划的做法,应是借用了欧洲玻璃器装饰的刻划工艺。现藏于英国维多利亚与艾伯特博物馆的青花酱釉杯碟即是一例,其外壁纹饰的刻划是在德国完成的 (图7)。

图7 青花酱釉杯和碟 公元1700~1725年 杯高3.5厘米,碟直径11.7厘米 后于德国刻绘花纹 英国维多利亚与艾尔伯特博物馆藏(V&A: 306&A-1895)

第三类是用金属附件镶嵌。这与伊斯兰世界一样,是改装、重饰中国瓷器的一种重要方式,我们会在下文详述。

欧洲金属镶嵌脉络下的中国瓷器再装饰

欧洲对各类珍贵器物的镶嵌传统

“金属镶嵌”并不是仅针对东方瓷器的装饰技法。实际上,在东方瓷器大量进入之前,对器物进行金属镶嵌的做法在欧洲已经有了相当深厚的基础和传统。

在拜占庭和中世纪时期的宗教艺术中,金属就被大量运用。如在木板宗教画的人物周边涂绘金漆,或是为圣物添加金属底座。从14世纪起,欧洲人就开始为进口的珍贵器物镶嵌上金属附件,镶嵌对象的范围拓展到包括陶瓷在内的各式奇珍异宝和工艺品。在荷兰静物画中大量出现的鹦鹉螺杯都是以金属镶嵌的方式完成的,水晶也被以同样的方式装饰成高足杯 (图8、图9)。此外,像鸵鸟蛋、象牙这类异域珍品也是金属镶嵌的对象。

图8 静物与火鸡派 鹦鹉螺杯位于画面中右侧 公元1627年 彼得·克莱兹(Pieter Claesz) 布面油画 荷兰国立博物馆藏

图9 静物 公元1638年 威廉·克莱兹·海达(Willem Claesz Heda) 布面油画 德国汉堡美术馆藏

欧洲本地陶瓷器上,也会进行金属镶嵌。荷兰国立博物馆收藏的一幅17世纪早期静物画中就出现了被镶嵌的德国盐釉陶器,但附件极为简单,是为提高实用性而添加的器盖 (图10)。

图10 静物与酒壶、玻璃杯、壶和绳索 被镶嵌的德国盐釉陶器位于画面右侧 公元1614年 乔纳斯·托伦蒂思(Johnannes Torrentius) 布面油画 荷兰国立博物馆藏

文艺复兴时期欧洲对中国瓷器的镶嵌

弗兰西斯‧沃斯顿爵士(Sir Francis Waston)认为,对东方瓷器进行金属镶嵌的做法至少可以追溯到中世纪,现存最早的器物是从文艺复兴早期留存下来的。

著名的丰山瓶(Gaignières-Fonthill Vase)被认为是目前所知传入欧洲最早,且流转记录明晰的中国瓷器,现存于爱尔兰国家博物馆 (图11)。这件元代景德镇青白釉玉壶春瓶,应是经西亚陆路抵达欧洲的,最初的拥有者是14世纪匈牙利的路易斯国王(Louis the Great of Hungary,公元1326~1382年)。路易斯国王下令在镶嵌上刻上家族纹章和铭文后,再转送给查尔斯三世(Charles III of Durazzo,公元1345~1386年),作为其登基为拿波里国王的贺礼。1713年前后,法国贵族盖尼亚请画师为丰山瓶绘制了水彩画,可以看到玉壶春瓶被镶嵌成了带盖执壶,其金属配件上有纹章与法语铭文 (图12)。可惜的是,1882年爱尔兰国家博物馆入藏时,镶嵌的金属附件已不复存在。尽管如此,丰山瓶颈部下面的孔洞明确地显示出金属附件的镶嵌痕迹,使我们得以辨认出它的身份。丰山瓶作为早期到达欧洲的中国瓷器,其被镶嵌金属、记录绘制和摘取金属附件的整个过程,是考察中国瓷器在欧洲被镶嵌的极为重要的材料。

图11 丰山瓶现况 颈部还留有先前连接金属附件的洞孔 (图片采自刘明倩.从丝绸到瓷器:英国收藏家和博物馆的故事[M]. 上海: 上海辞书出版社,2008: 11.)

图12 丰山瓶水彩画 公元1713年 雷米(Barthelémy Rémy) (图片采自ARNOLD L. Princely Gifts and Papal Treasures: The Franciscan Mission to China and Its Influence on the Art of the West,1250-1350[M]. San Francisco: Desiderata Press,1999. p.132.)

据记录,渥兰碗(Warham bowl)是进入英国的第一件中国瓷器,1532年就已然出现在牛津大学新学院(New College,Oxford)的收藏清单中 (图13)。渥兰碗是威廉·渥兰·坎特伯雷大主教(Archbishop William Warham)给新学院的捐赠,其上的银镀金附件也被认为是主教为其定制的。

图13 渥兰碗、金属镶嵌龙泉青瓷碗 牛津大学阿什莫林博物馆 (Ashmolean Museum)藏 (图片采自WATSON F. Chinese porcelains in European Mounts[M]. New York: China Institute in America,1980: 15.)

这些早期镶嵌附件上往往都有印刻和标记,传达出诸多器物之外的信息。除具体的器物信息,镶嵌行为以及附件上的各类铭文标记也有助于进一步了解东方瓷器在当时欧洲的地位和角色。德国黑森州卡塞尔美术馆(Museumslandschaft Hessen Kassel)藏的一件明代龙泉窑青瓷碗,银镀金的附件将其加盖并镶嵌上高足底。附件上的纹章标记显示,这件青瓷碗是由菲利普·冯·卡兹奈伦伯根伯爵(Count Philip von Katzenellenbogen)在远东购入的。他曾于1433至1444年在东方游历,纹章可以证明这些附件被镶嵌的时间不晚于1453年。英国维多利亚与艾伯特博物馆收藏一件嘉靖矾红彩描金花卉纹(金襕手)瓷碗,是1583年艾伯哈特·冯·曼德沙伊德伯爵(Count Eberhart von Maderscheit)从土耳其带回的一对瓷碗中的一只 (图14)。这对瓷碗在德国镶嵌,并在铭文中表明“为纪念他的兄弟赫曼伯爵永远属于布兰肯海姆家族而镶嵌附件”。

图14 镀金银支架杯 明嘉靖,约公元1540~1566年 高16.7厘米,直径11.5厘米 约公元1583年在德国慕尼黑加装附件 英国维多利亚与艾尔伯特博物馆藏(M.16-1970)

可见在大量贸易之前,中国瓷器的珍贵性使得其身份更多地类似一种可以流传后世的宝物,它们和其它宝物一样成为被镶嵌的对象,正是同属于珍贵物品的证明。同时,这类铭文的存在或许也提示我们关于早期金属附件功能的另一种可能:作为传家宝或者馈赠纪念物的瓷器,需要有铭文来加以记录说明,但瓷器本身难以刻字,而金属附件则可以实现这一诉求。不过这种铭文在17世纪以后很少见到。

这些早期流入西方的中国瓷器,本身就被视若珍宝。以金属衬托主体的珍贵,也是欧洲镶嵌行为一贯的模式。与此同时,针对具体器物进行金属镶嵌,再加上专属的铭文或者家族标识,强化了器物拥有权,彰显了所有者的地位。

以法国为中心的18世纪欧洲金属镶嵌

目前所见的早期被镶嵌的中国瓷器,多集中于英国和德国等地,而这一镶嵌中心的版图在17到18世纪发生了位移。

17世纪,荷兰也大量镶嵌东方瓷器,这应该与荷兰东印度公司的瓷器贸易、大量输入有密切关联。此类瓷器在该时期的荷兰静物画中常有表现。然而17世纪之后,这种现象在荷兰大幅减少。18世纪的德国仍在进行瓷器镶嵌,但镶嵌对象更多的是德国麦森(Meissen)仿制的东方瓷器。而且,麦森瓷器中的绝大部分并不在德国本土镶嵌,而是在巴黎完成。在英国,尽管仍有少量的东方瓷器在进行金属镶嵌,但更大量的金属附件开始被镶嵌到当地的器物上。威尼斯地区也有镶嵌中国瓷器的材料,但数量极少。

与之相对的是,法国自18世纪开始在金属镶嵌上异军突起。18世纪,尤其是40年代到60年代,东方瓷器被附以欧洲金属镶嵌的数量比任何其它历史时期都要多,而这集中发生在巴黎 。除了生产,镶嵌瓷器的交换与消费也向巴黎汇集。诸如博林布鲁克爵士(Lord Bolingbroke)这样的英国人,他收集的大部分金属镶嵌瓷都购自巴黎。

由此可见,如果说东方瓷器的金属改饰在18世纪达到了历史巅峰,那么巴黎无疑是这一黄金时代的谱写者。

从改装思路看18世纪法国的中国瓷器镶嵌

18世纪欧洲镶嵌东方瓷器的中心彻底转移到了法国,而随着16世纪亚欧开通直接贸易,中国瓷器开始大量外销欧洲,这些基于东方瓷器的镶嵌产品也开始转变角色。

最初,欧洲能收藏中国瓷器的都是社会顶层的王公贵族。到18世纪,虽然远渡重洋的中国瓷器依然是令人羡慕的奢侈品,但已经不再是难得一见的稀世珍宝了。此时对中国瓷器加以金属镶嵌的诱因已发生变化——“它们更多的是因为异域特色、而不是稀缺性从而被激起兴趣的。”

脆弱部位的保护与优化

中国瓷器在欧洲属于珍贵物品,金属附件往往会镶嵌在其脆弱位置,以起到保护作用。这种从保护目的出发的装饰思路在18世纪依然十分常见。

图15的大罐是完成于18世纪前20年的镶嵌作品。这一时期,金属镶嵌总体来说延续了17世纪低调朴素的风格。器物上的附件没有改变器物本身的形态和功能,而是在口沿、底座等位置以镶嵌的方式进行了保护处理。镶嵌附件和底座通常被设计成包裹住瓷器的样子以保护它的完整性。

图15 大罐一对(之一)、镶嵌法国镀金青铜附件 盖罐:康熙年间 底座及边缘等附件:公元1710~1715年法国巴黎加装 高40厘米,宽29.2厘米,直径27.9厘米 美国保罗·盖蒂博物馆藏 (72.DI.50.1-.2)

除防止破损,一些简单的附件也设计出来,为原有的瓷器样式做简单的优化,如为瓶加金属盖、为杯加手柄、在盖与器身间加金属链条以防丢失等。盖蒂博物馆收藏的这件水壶原是一件康熙年间的僧帽壶,附件制作于18世纪的头十年间 (图16)。盖子边缘和壶嘴做了镶嵌处理,盖上的瓷纽也以多瓣叶状附件包裹,添加的手柄在与圆柱壶身相接处有狮子装饰,壶嘴与壶身由金属连接。在入藏盖蒂之前,这件水壶曾经破损并经过简单修复,除手柄被重新镶嵌之外,其它的附件都是最初设计的样子。

图16 水壶、镶嵌法国镀金青铜附件 僧帽壶:康熙年间 手柄及盖等附件:公元1700~1710年法国巴黎加装 高46.1厘米,宽35.2厘米,深13.8厘米 美国保罗·盖蒂博物馆藏(82.DI.3)

这一装饰思路下的瓷器镶嵌主要流行在18世纪的前20年。在此之后,装饰的方式就变得更为复杂和富有设计感。当然,这种保护与优化的思路依然是镶嵌最深层的逻辑,即便是在镶嵌瓷最成熟的几十年间,镶嵌的改装思路也没有脱离这一惯式,无非是在此基础上做更繁复的设计和组合罢了。

器物用途的改变

进入异域的中国外销瓷并不能完全满足欧洲人的使用需求,金属附件由此被用来改造原有的东方瓷器,以改变器物的功能,符合当地的使用习惯。

图17原是一对德化窑花瓶,肩部以下位置各有一对狮形纽,后被截去颈部。18世纪20年代,它被加装了银质的底和镂空盖,整个肩部被打孔并在孔处镶嵌六瓣星形银扣。这对花瓶被改造成承装香料的扩香器,香料的香气可以通过肩部的孔洞和镂空盖散发出来。

图17 德化窑花瓶、镶嵌法国银制附件 花瓶(腹部以上被切割):康熙年间 底座及盖等附件:公元1722~1727年法国巴黎加装 高19.4厘米,宽8.6厘米,深7.7厘米 美国保罗·盖蒂博物馆藏(91.DI.103.1-2)

不限于在单件器物上改造,还利用多个器物重新组合,是改变器物功能这一镶嵌方式的重要思路。盖蒂博物馆藏的青瓷香薰是由两个青瓷碗扣合而成的 (图18)。这两只碗内心书“大明宣德年制”,应是康熙时期仿制的,碗底各书“珍玉”二字。用两只碗相扣制成香薰的做法,是当时一种相当典型的改造范式。美国纽约大都会艺术博物馆有一幅水彩画,记录了艾斯麦瑞恩的收藏,画面上就有类似设计的香薰 (图19)。

图18 青瓷香薰、镶嵌法国镀金青铜附件 青瓷碗:康熙年间 镀金青铜附件: 公元1745~1749年法国巴黎制 高40厘米,宽39.3厘米,深27.8厘米 美国保罗·盖蒂博物馆藏(74.DI.19)

图19 碗改制香薰水彩图 艾斯麦瑞恩赠 美国大都会博物馆藏(61.680.1(8))

同一件镶嵌作品甚至可以组合来自不同地区的物品。中国瓷器常常和欧洲当地的瓷器组合后,再一起被镶嵌,重新创造出新的器用。法国装饰艺术博物馆藏的一对小烛台,主体是康熙时期景德镇蓝釉人物塑像,作为蜡杯的金属附件是18世纪40年代的产品,连接处缀以金属藤蔓和万塞讷(Vincennes)的瓷花 (图20)。图21这件香薰中的瓷娃娃、石景和狮子是中国康熙年间的制品,而镂空球则是乾隆时期作品,集中装饰在香薰底部和镂空球上的陶瓷花朵则是法国尚蒂伊(Chantilly)工厂制作的。不同时期和地域的部件被组合在一起,反而呈现出一幅儿童追花赏玩的和谐景致;尚蒂伊制造的陶瓷花朵更像是球形上原绘制花朵生长了出来一样,设计极有巧思。

图20 烛台一对、镶嵌法国镀金青铜附件和万塞讷瓷花 塑像:康熙年间 附件加装:约公元1740年 高11.4厘米 法国装饰艺术博物馆藏(inv.28704 A-B) 崔璨 摄

图21 香薰装饰组一对、镶嵌法国镀金青铜附件和尚蒂伊瓷花 石景和狮子:康熙年间 镂空球:乾隆时期 镀金青铜附件:公元1740~1745年法国巴黎制 高30.4厘米,宽22.8厘米,深12.7厘米 美国保罗·盖蒂博物馆藏(78.DI.4.1-.2)

改变东方瓷器原本的器用,其基本目的当然是为了符合当地的使用习惯。上述提到的香料罐、烛台等都是原产地没有的器类。但在实际的设计生产中,这种器用的改造方式不是一种“缺失—弥补”的被动模式——事实上同类器用的欧洲现成品并不缺乏——相反,商人和工匠发挥想象,主动将不同来源的物品组合起来,创造出与原本的东方物品截然不同的样态。由此,改造、对比、组合和创意,成为了18世纪法国镶嵌工艺中最精彩的一种游戏。

装饰的华丽化

从18世纪40年代开始,镶嵌附件不只是用来保护和强调器皿的顶部和底部。镶嵌附件出现了手柄、底足之外加在瓷器部件上更加成熟的装饰元素。这些愈发华丽的金属附件诠释了那个时代流行的装饰语汇——洛可可及之后的新古典主义。这些装饰往往并不改变器物原来的用途,更为准确地说,这些装饰的意图已经和使用没有直接的关系了。

盖蒂博物馆藏有一对极其别致的带柄大口水壶,是由口沿被削去的凤尾尊加装金属附件制成的流与柄,改造而成的 (图22)。类似这样将花瓶改造成水壶的做法,在法国奢侈品商人拉扎尔·杜福(Lazare Duvaux)的销售目录中也有出现。

图22 水壶一对、镶嵌法国镀金青铜附件 瓷瓶:康熙年间 镀金青铜附件:公元 1745~1749年法国巴黎制 高60厘米,宽33厘米,直径21.5厘米 美国保罗·盖蒂博物馆藏(78.DI.9.1-.2)

而从镶嵌设计来看,大都会博物馆的一件被镶嵌的葫芦瓶 (图23)的附件也与盖蒂的这对水壶十分相像。同样的,旧金山艺术博物馆所藏的一对鲤鱼型水壶,鱼形青瓷雕塑的鱼唇部被镶嵌成壶口和流,镶嵌的附件也和上面两件类似 (图24)。

图23 水壶一对、镶嵌法国镀金青铜附件 葫芦瓷瓶:康熙年间 镀金青铜附件:约公元1750年法国巴黎制 高30.5厘米,宽16.2厘米,直径13.8厘米 美国大都会博物馆藏(1974.356.227-228)

图24 鲤鱼型水壶一对、镶嵌法国镀金青铜附件 鱼形塑像:乾隆年间 镀金青铜附件:约公元1740年法国巴黎制 高31.9厘米,宽17.8厘米,直径8.3厘米 美国旧金山艺术博物馆藏(1927.165-166) (图片采自WATSON F. Chinese porcelains in European Mounts[M]. New York: China Institute in America,1980: 55.)

这类鱼形塑像没有实用性,本身就是用来装饰的摆件;而法国工匠则在这对鱼形塑像身上使用了和花瓶等容器一样的装饰思路。这些成对摆件的装饰附件均是自口沿部伸展出去,形成潇洒的C形手柄。附件延续到底座,形成半包围的流畅包裹,极具装饰性,或是当时流行的一种镶嵌类型。这些附件看似是手柄,实际上不具有实用性,只是繁复流畅线条的表现。从拉扎尔·福德的记录来看,这一类镶嵌物品总是价格不菲,比如蓬皮杜夫人在1751年12月6日购买的一对类似的青瓷瓶改装器就要1680里弗。

当然,这种复杂的装饰性金属附件本身也足以提高整个器物的价格。奢侈品商人托马斯·约阿希姆·赫伯特(Tomas Joachim Hébert)在日帐中写到:“几件镶嵌金属附件的器物是最为贵重的:一件镶嵌以镀金青铜附件的釉上彩绘(可能是伊万里风格)储水容器,价值120里弗,而一般的瓷杯仅值几个里弗。”

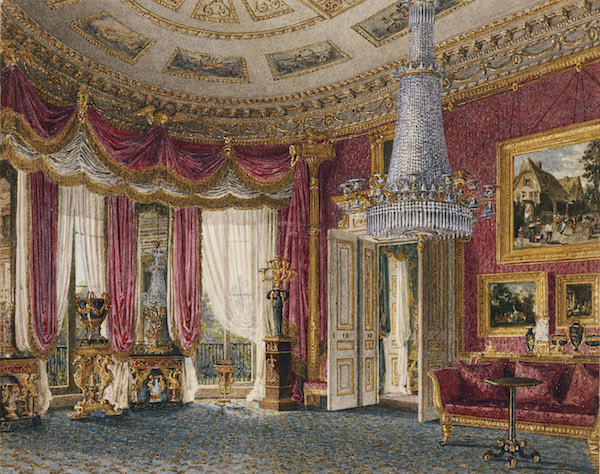

这一时期还尤其追求“成对”的器物和对称性的装饰。比如这尊立式大缸 (图25),高81厘米,直径56.5厘米,外壁蓝釉内壁洒蓝,原为鱼缸。另还有两件同样设计的大瓶,一件现存于大英皇家收藏(British Royal Collection) (图26),另一件于1970年在巴黎售出。这批产品极有可能还有第四件,是当时设计为一组或者两对的。我们也可以在奢侈品商人的销售目录中确认当时买主们对这种对称性的爱好,目录中甚至记录了商人对仅搜寻到单件作品时感到的遗憾。

图25 大立瓶、镶嵌法国镀金青铜附件 蓝釉大罐:乾隆年间 镀金青铜附件:约公元1785年法国巴黎制 高81厘米,直径56.5厘米 美国保罗·盖蒂博物馆藏(70.DI.115)

图26 卡尔顿府邸的玫瑰缎客厅 图中左侧可以见到一件器物与盖蒂的藏品十分相似 (图片采自The Queen’s Gallery,Buckingham Palace. Carlton house: The Past Glories of George IV’s Palace[M]. London: Buckingham Palace,1991-92: 96-97,no.49.)

在这种装饰华丽化的思路下,附件多是被设计成鲜明的洛可可风格,这当然是为了融入当时室内装饰的流行风尚。事实上,自18世纪(尤其到了后半叶)始,镶嵌最为重要的目的就是为适应当地的室内装修风格。这种宗旨的确立进一步使得洛可可风格的中心——巴黎成为整个欧洲改装行业的核心地区,集设计、制造和中转于一体。

上述这几种改装思路虽然分别在某些时期具有更强的指导性,但并不能完全割裂开来看。具体到镶嵌产品上时,这些思路往往会在同一件器物上兼而有之。比如,一些改变器物功能的设计也是出于对器物的珍视保护,具体体现为对残损器物的再利用。就如之前提到的盖蒂博物馆所藏以两只青瓷碗改装的香薰,下部的一只瓷碗可见碗底处有裂痕,已无法作为餐具使用。附件遮盖了裂痕,改成了香薰,使青瓷碗不至于被丢弃,从而焕发了新生。选择破损器物的完好部分,或者利用附件遮蔽残损部分来重新设计,通过镶嵌赋予破损瓷器新的功能,这在18世纪依然是常见的做法。此外,18世纪前20年的作品虽然在附件装饰上相对简洁,但往往也不是为了实用而做的保护处理,而只是依照保护思路而做的装饰,更多的器物依然是作为陈设品使用的。

结语

中国瓷器在欧洲的“变身”,并不只是一场视觉上的改造游戏,更重要的是,这种“变身”背后所包含的文化结构性的既定观念——任何“形态改造”(physically transformed)也必然是一种“观念改造”(conceptual transformation)。

从欧洲的工艺传统来看,金属镶嵌原本是对珍贵礼物或异宝珍奇的附丽。14世纪以后,中国瓷器以零星数量辗转传入欧洲,被视为稀世珍宝。此时对其进行金属镶嵌,延续了这一欧洲传统,主要是以贵金属衬托瓷器本身的珍贵,基本不改变器物原本的造型。镶嵌的金属上往往刻有家族纹章和铭文,彰显拥有者的地位。这些被镶嵌的瓷器,不仅是子孙永保的宝物,也是王室贵族相互馈赠的最佳礼物。金属镶嵌,更多的是彰显中国瓷器作为稀缺的“显赫物品”的重要性。

17世纪以后,随着中西瓷器贸易的扩张,大量输入欧洲的中国外销瓷由奇珍异宝演变为奢侈消费品,开始适应消费者的习惯,也融入当地的生活和装饰风格。被金属镶嵌的中国瓷器,成为东方异域风情和西方工艺的融合体。这些被改饰的中国瓷器,也成为欧洲设计艺术再创作的媒介。

18世纪以来,对中国瓷器的镶嵌可以归纳为三种主要思路:一是基于保护易碎和珍贵材质的目的,对中国瓷器的脆弱部分以镶嵌做保护处理,这是金属镶嵌传统下最原初的目的,这种保护思路决定了几乎所有镶嵌的位置和基本形式;二是为迎合当地的使用习惯,利用中国材料改装成适合当时欧洲风尚的器用类型,其中通过重新组合来改变器物用途的做法是18世纪的创造,这种改装思路不仅可以帮助我们了解欧洲本土对器皿的需求和理解,也明确地显示着东方材料的角色由宝物转变成为了一种设计媒介;第三种思路是加强附件本身的装饰性,使之与欧洲室内装饰风尚相呼应。事实上,从销售目录上的文字记录来分析,18世纪上半叶,巴黎奢侈品商人的销售目录上仅指出了有附件的存在,以及制作的材质(银或青铜);在这之后,明显转而对装饰元素有了更多的关注,开始强调装饰本身的造型和美感。于是,更为华丽的装饰旨趣,无疑是18世纪后期最为主流的镶嵌思路。

注1:有关中国瓷器在欧洲以金属镶嵌的方式被改装重饰的情况,西方学者关注较多,弗朗西斯·沃森爵士(Sir Francis J.B. Watson)做了大量长期的学术研究,其成果有:

WATSON F J B. The Wrightsman Collection. Vols. 1 and 2,Furniture,Gilt Bronze and Mounted Porcelain,Carpets[M]. New York: Metropolitan Museum of Art,1970.

WATSON F J B. Chinese Porcelain in European Mounts[M]. New York: The Gallery,1980.

WATSON F J B. Mounted Oriental Porcelain[M]. Washington,D.C.: International Exhibitions Foundation,1986.

1999年,保罗·盖蒂博物馆以沃森爵士《金属镶嵌的东方瓷器》一书为基础,重新出版图录Mounted Oriental Porcelain in J. Paul Getty Museum[M].CA: J. Paul Getty Museum,1999. 这是非常重要的参考资料。中国外销瓷研究几乎都会涉及到这类瓷器,但以器物介绍为主。如Rose Kerr和Luisa E. Mengoni在(2011)一书第五章,分类梳理了欧洲对中国瓷器的重饰(中文版:柯玫瑰,孟露夏著,张淳淳译.中国外销瓷[M].上海:上海书画出版社,2014.)

近年来,国内学者开始逐渐关注这一议题,相关研究有:

吴文婷. 18世纪以中国陶瓷完成的欧洲金属镶嵌工艺[J].中山人文学报,2013(1);

李雅淳. 早期英国金银配饰的中国瓷器[J]. 南方文物,2016(2);

谢明良. 欧洲人对于中国陶瓷的金属镶饰、修理和改装—兼及其和亚洲区域镶饰例的比较[M]//陶瓷修补术的文化史. 台北: 台湾大学出版中心,2018.

也有研究生完成相关的学位论文:崔璨. 黄金时代:金属镶嵌中国瓷器、法国奢侈品商人和18世纪的巴黎[C].复旦大学硕士学位论文,2018.

注2:本文转载自《美成在久》杂志第31期(2019年9月21日出版),原标题为《改装和重饰:18世纪法国对中国外销瓷的金属镶嵌》,现标题为编者所拟,部分注释从略。本文相关内容曾先后报告于“中国知识和产品在西方的传播和影响”国际学术研讨会(复旦大学,2016年12月)、“中西陶瓷贸易与外销瓷”学术研讨会(深圳博物馆,2018年3月)、“艺术、物质文化与交流——13-16世纪欧亚大陆文明”学术研讨会(湖南省博物馆,2018年3月)。

除特别标注的图片来源外,本文图片均出自各博物馆官方网站。

(图片来源于历史短平快及网络,侵删。)