凤凰艺术 2020-02-06 10:09

原标题:姜俊:迷城、药方、丛林启示录——黄大有艺术个案研究

2020年的春节,新型冠状病毒肺炎牵动着举国上下人民的心。“春节怎样过”成为了一个再次被抛出、在今年意味重大的现实问题——它不只是个人的选择,还是整个社会的结构性问题。在武汉封城,疫情肆虐的今天,我们保持自我隔离,关于艺术大家可以聊些什么呢?

▲ 黄大有 《遗迹》 450x160cm 牛皮纸/碳笔/彩墨 2019

这让我不由想起2019年底在上海临港美术馆策划了艺术家黄大有的个展《迷城&药方》。

“迷城”对应的英文标题是the lost city,失落之城、被遗弃之城,陷落之城。艺术家在他的自述中特别列举了几座古城遗址,比如约旦的佩特拉古城、土耳其卡帕多西亚的德林库尤、印度摩亨佐-达罗……除此之外人们不禁想到在《旧约圣经》的《创世纪》中记载了上帝覆灭“罪恶之城”索多玛与蛾摩拉的故事。

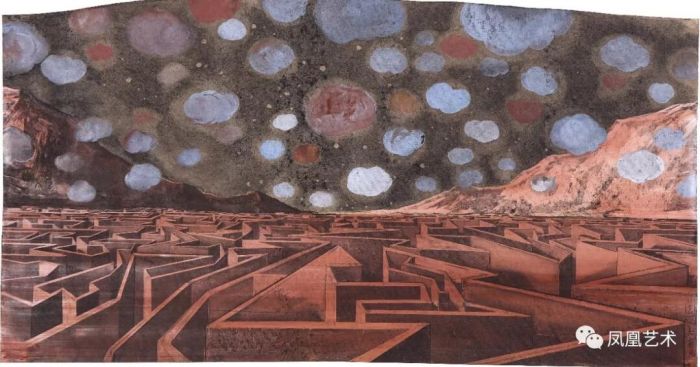

▲ 黄大有 《迷城的天空》 612x139cm 牛皮纸 碳笔 彩墨 2019

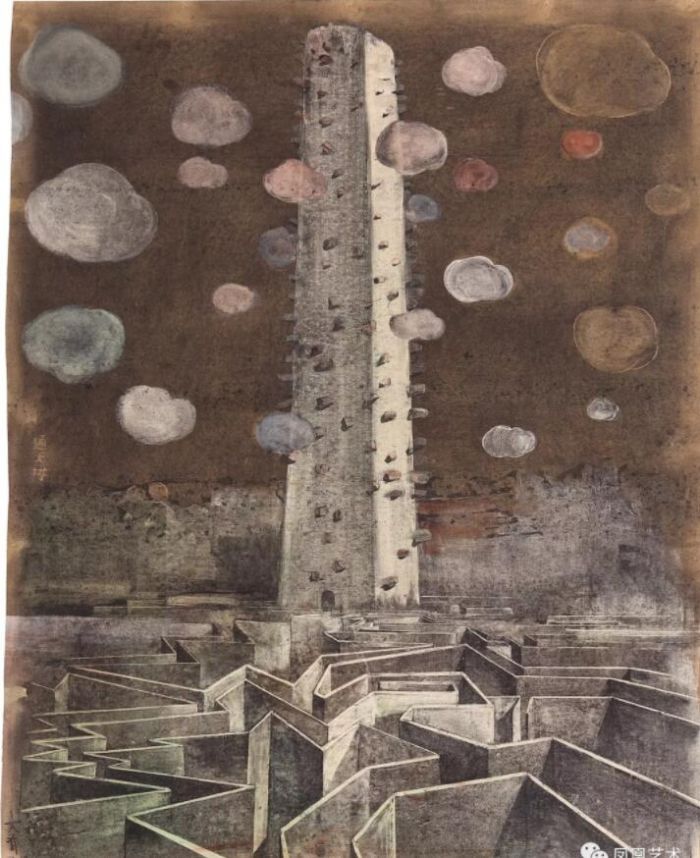

▲ 黄大有《通天塔》 119x95cm 牛皮纸碳笔彩墨 2019

(创世纪19:24)“耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与索多玛和蛾摩拉,像雨一样,”(25)“把那些城市都倾覆了。整个约旦河区,连并城里所有的居民,连地上生长的都毁灭了。”

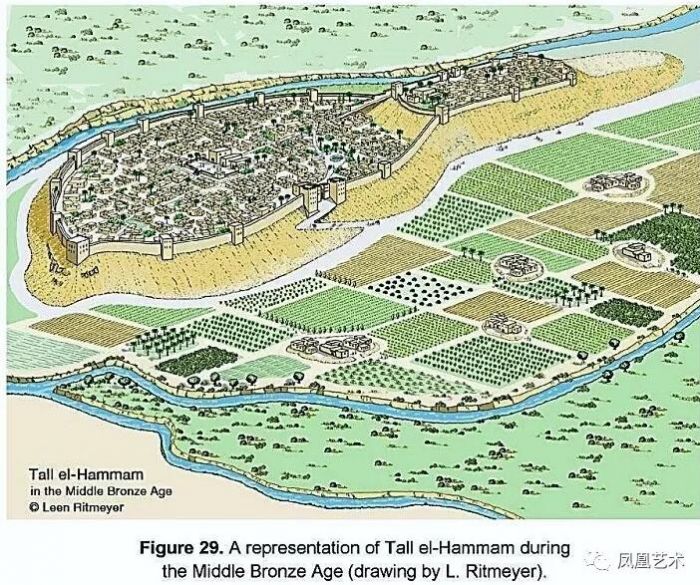

依据《旧约圣经》索多玛是一个耽溺男色而淫乱不忌的城市。在英文中,由“Sodom”一字所派生出的词汇“Sodomy”则指男性之间的性行为,中文翻译为“鸡奸”。神话毕竟是神话,索多玛可能确有其城,但它的毁灭未必如《圣经》所言,可能是出于某种自然灾难。从考古上来说,在死海附近的确发现了几座古城遗址。其中自2005年起Dr. Steven Collins带队所挖掘的Tall-el Hammam最大,远远超过其他城市遗址,被认为最符合圣经对索多玛城的体量和地理位置的描述。依据考古研究它似乎也确实是被突然遗弃的,但原因仍然有待探究。

▲ Dr. Steven Collins带队所挖掘的Tall-el Hammam最大,远远超过其他城市遗址,被认为最符合圣经对索多玛城的体量和地理位置的描述

19世纪英国浪漫主义画家John Martin(1789–1854)是一位知名的宗教题材和奇景画家。1852年在用透那(1775-1851)晚期式的风格绘画了他的名作《索多玛与蛾摩拉的覆灭》(The Destruction of Sodom and Gomorrah)。在画面中天地浑然一体处于风火暴之中。索多玛与蛾摩拉作为罪恶之城被暴虐的火海映照成鲜红,只有在前景中作为“义人”的罗得和他两个女儿逃出。我们在中景中可以看见他那掉队的妻子。由于她不听天使的警告,顾念索多玛,在后边回头一看,就变成了一根盐柱。画面正描绘了这一惊心动魄的瞬间:闪电从天而降触及她的身体,使之盐化。

▲ John Martin’s painting, The Destruction of Sodom and Gomorrah (1852)

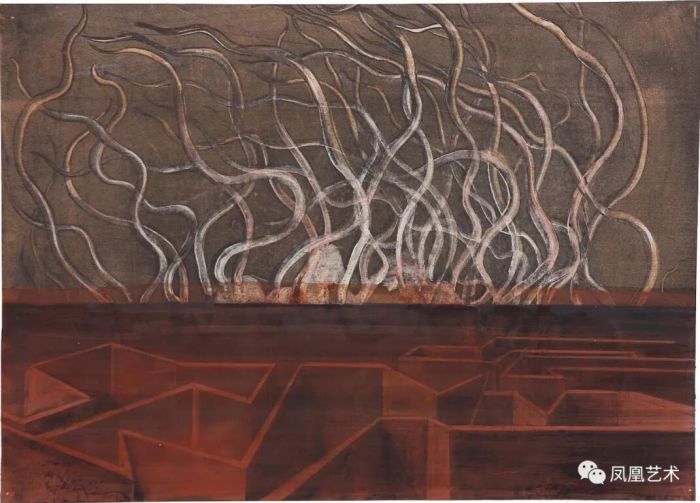

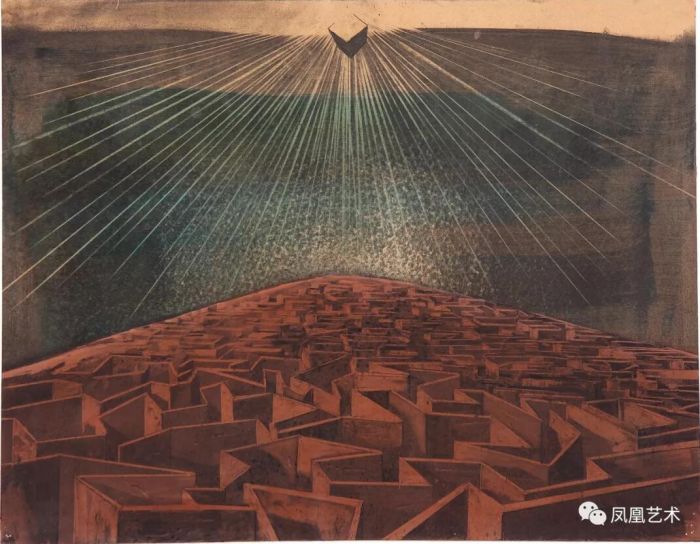

这类在中国神话中难得一见的故事构成了黄大有“迷城”系列的核心意向。如果说Martin的浪漫主义奇幻绘画是动态的,体现了19世纪西方美学中流行的“崇高”(sublime)原则,那么黄大有的作品则更接近中国山水的静谧,并让人想到文艺复兴早期的一些全景叙事画。

▲ 黄大有 《彩云城》 119x63cm 牛皮纸/碳笔/彩墨 2019

▲ 黄大有 《天启之万籁寂静》 327x159cm牛皮纸/碳笔/彩墨2019

▲ 黄大有 《日月星辰/迁徙》 863x119cm 牛皮纸/碳笔/彩墨 2019

“迷城”系列分为三个板块:迷城、通天塔、迁徙。在他的作品中《旧约圣经》的影响显而易见。这无疑来自于艺术家十多年旅居西班牙、处于游牧状态的生活。《旧约圣经》的文本被一种强烈的宿命论循环所主导:离开家园、迁徙、回归、重建家园、毁灭、再次回归…… “迷城”系列中对于“犹太人”的流离失所的借鉴在精神气质上似乎更能让艺术家产生共鸣。有趣的是,圣经式的主题“迷城”在他的绘画中却包裹在中国式长卷山水的形式中,我们不难从风格上联想到宋代画家许道宁的作品《渔父图》,但它又并非就此停留于中国,其中还隐藏着一层反转:作品中还夹杂着大量来自于西方绘画的图示,如一望无际的迷宫、漫天陨石般的云朵、神迹的光、混战的士兵、巴别塔式的通天建筑物……,整个系列弥漫着某种末世的气氛,对应着遗弃和陷落的意向。

▲ 许道宁(传)《渔父图》1050年左右,水墨设色手卷,49x210cm,美国 纳尔逊美术馆

在风格上除了宋山水,特别是李成一路(许道宁出于李成一脉),“迷城”系列还让我联想到介于中世纪和文艺复兴早期的绘画。

对于生活在中世纪和文艺复兴时期的人们,圣经中罪恶之城的覆灭并非是一个遥远的传说,它甚至就可以发生在身边,并在千年的预言之中对应着《新约圣经》中约翰《启示录》的章节。在他们的耳边不断响起:最后的审判随时都将到来。1347年末,黑死病(鼠疫)由东方蒙古军队,经过拜占庭和克里米亚贸易路线终于登陆意大利的西西里。瘟疫随即通过意大利的各个港口扩散到整个欧洲,据不完全统计仅在1347至1353年之内,光欧洲就有近3千万人因黑死病而失去生命,占欧洲总人口的三分之一之多。许多地方甚至造成了灭城的景象,男女老少无一幸免。

▲ 15世纪90年代的佛罗伦萨

在意大利受灾最为惨重的城市就是薄伽丘的故乡,也是后来文艺复兴的重镇佛罗伦萨,死亡人口高达80%。作为亲历者的薄伽丘在《十日谈》中写道:

“佛罗伦萨突然一下子就成了人间地狱:行人在街上走着走着突然倒地而亡;待在家里的人孤独地死去,在尸臭被人闻到前,无人知晓;每天、每小时大批尸体被运到城外;奶牛在城里的大街上乱逛,却见不到人的踪影……”

▲ 纳骨室外部环境图

▲ 毗邻比萨大教堂的纳骨室(Camposanto)

伴随着屠城般的大清洗,不仅世俗权威摇摇欲坠,大量冲在第一线驱魔、祈祷的神职人员同样倒下,这使得天主教教会的名誉陷入危机。当时的人相信,这场瘟疫是神对世人的惩罚,更多的不是索多玛式的灭城,而是世界的终结,最后审判的到来。

▲ Francesco Traini(传),死神的胜利,1335-40年,Camposanto, Pisa

在佛罗伦萨附近的城市比萨,在毗邻比萨大教堂的纳骨室(Camposanto)的南墙上有一幅展现死亡的巨幅湿壁画《死神的胜利》(Triumph of Death)。这幅湿壁画的作者可能为Francesco Traini(1321-1363)。人们曾推测它创作于黑死病爆发之后,最近的研究指出,它应该完成于1335-1340年之间,也就是瘟疫发生之前。它配套着作为丧葬建筑的纳骨室,并和另一幅Buonamico Buffalmaco所绘制的《最终的审判》的湿壁画一起呼应着基督教中的死亡观念:无论富人还是穷人,圣徒还是罪人,大家终有一死。

▲ 右侧局部,Francesco Traini(传),死神的胜利,1335-40年,Camposanto, Pisa

在绘画的右侧一群年轻贵人们在曼妙的花园中享受着快乐的时光,而死神在他们头上徘徊和天使争夺着死者的灵魂。左侧则描绘了衣着优雅的骑者男女,他们突然受惊于横放街头的三具棺椁。棺内的腐尸历历在目,相反山上的隐士完全无视着这一切的发生。骑马前行的贵族男女和死亡的腐尸,以及恬淡的隐者的并置无疑重复着基督教老生常谈的谏言:在死亡面前,一切皆为虚妄,只有抛弃俗世的繁华,才能过上属灵的生活。

▲ 左侧局部,Francesco Traini(传),死神的胜利,1335-40年,Camposanto, Pisa

在画的中间两个裸体的小天使手握一份卷轴,上面写道:“自从繁荣完全抛弃了我们,死神阿,你是所有痛苦的解药,带给我们最后的晚餐。”

这幅完成与黑死病肆虐前的壁画却道出了,14世纪的黑死病过后人们对于生活的两种截然相反的态度:一方面黑死病加强了人们对于宗教的虔诚和对于美好天国的向往,他们看到了俗世的罪恶和堕落;另一些人则相反开始质疑天主教的权威,如薄伽丘《十日谈》中所言,在死亡的恐惧下及时行乐成为了后黑死病时代的一种生存心态。这两种态度所产生的张力既孕育了15世纪起文艺复兴的人性自由,对于日常鲜活的描绘,又不断在艺术上创造出启示录式的惊世骇俗的图像。宗教艺术试图通过对于最后的审判和地狱场景惟妙惟肖的描绘来恐吓那些意志薄弱的信徒们,从而达到对于信仰的拯救。

现在我们要从14世纪的瘟疫跳到本次展览的另一个主题“药方”——从灾难到拯救,从病患到医治。作为本次展览的策展人,我在“迷城”和“药方”两个主题中还插入艺术家的一系列小幅水彩手稿,这样日记般的绘画构成了一长串叙事,名为“丛林启示录”。“启示”一词的希腊文apokalypsis意思是“揭示”。启示录是古代犹太人和基督徒的一种特殊文体,它通常是作者对在自身通灵时所获得的异象或在梦境中游历天堂的第一人称叙事。简而言之,启示录是对于个体神秘主义感知的外在化揭示,它往往展现为超现实主义,因此大友的“丛林启示录”也可以被理解为是他个体梦魇的外化。这批水彩系列也一如既往地体现了艺术家对于东、西两方面绘画风格和图示的融合:一方面中国明代写意山水的图式历历在目,在另一方面我们不难察觉到圣经主题和西方铜板风景画的影响。

▲ 黄大有 《颂歌 之一》 42x42cm 纸本 2018

▲ 黄大有 《丛林启示录(起死回生)》42x42cm 纸本 2018年

▲ 黄大有 《丛林启示录(白天黑夜)》42x42cm 纸本 2018年

当我们从“丛林启示录”移步到“药方”系列时,各种奇异的动植物在药方的框架中被表现,它们出于人类的自我存续而被收藏,风干和归类。丛林的山水意向一方面连接着“迷城”,另一方面又包含着可以被药材化的各种动植物,从而顺利过渡到艺术家的儿时记忆。和迷城的西方性相比,药方则深深地扎根于黄大有中药世家的血脉中,使他魂牵梦绕。药方和迷城在东、西向度上拉扯着艺术家,同时又有机的融入他的艺术实践之中。

“药方”系列也分为三个部分:自然选择、丹丸膏散、药酒系列。我们不难在风格上看到“迷城”和“药方”的相似性,《生物方程式》同样以一种长卷的形式展开,各种不同的药材植物错落的排列构成了另一种植物学式的山水。

中国思想与西方思想的主要区别,就在于有道这种一元论的宇宙观。西方形式和质料的分离,此岸和彼岸的区隔使得万物都被赋予既定了理念。中国万物一体的道虽然确定了阴阳的对立,但它们是一体的,只不过是同一个宇宙本源的变化形态之一,二者可以在运动中互相转化。

▲ 黄大有 《丹丸膏散之千槌膏》230x120cm 牛皮纸/碳笔/彩墨 2019年

最有名的一个例子就是在《庄子》开篇《逍遥游》中提到的,北冥汪洋里一条叫鲲的大鱼。鲲可以化身为大鹏,飞向代表天界的南冥天池。这个过程正形象化了阴阳的互相转化。海兽原本是潜伏在最黑暗的幽冥世界里的,但在中国思想模式里,它通过循环,可以变成天界的神鸟。也就是说,在中国文化中,生灵之间,不是像在西方文化中那样有内在理念上绝对的界限,而是按照着物极必反的规律在循环,实现对立统一。因此们对于中国式“生物方程式”的理解也正应该基于这一阴阳之间的转化——两仪的流转延展出世间的万物。

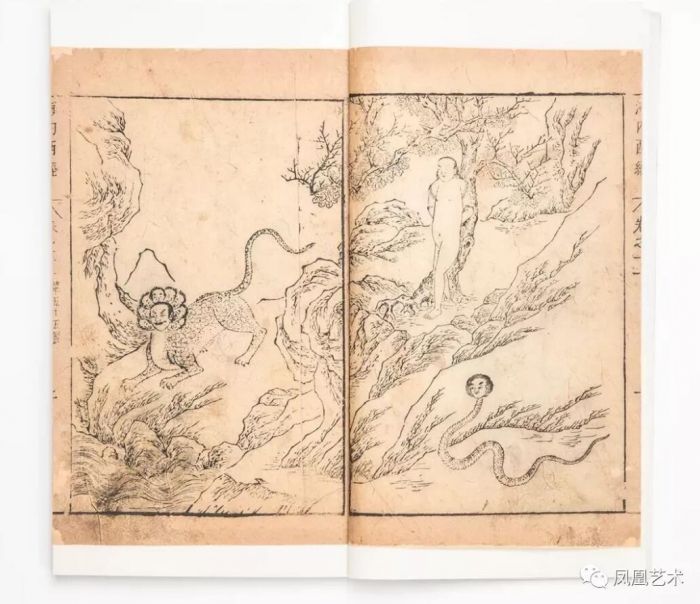

▲ 明代古本《山海经》

丹丸膏散、药酒系列则按照一定的药方将世间万物给药材化。每一幅图像组合都配合着一张药方,它们可以不断变异、衍生,形成一个自足的文献系统。如果“药方”中的说明性文字和动植物分布图让我们联想到上古的奇书《山海经》,那么它的药材化也遵循着《山海经》的基本逻辑,体现了中国思想的第二个特性“现实功能导向”。因为《山海经》绝不只是如同我们印象中的那样,系统的介绍了各地的神祇和怪兽,而是令人诧异地让很多子虚乌有的怪兽被标注上了食用或者药用的功能。这使得《山海经》成为了一本多功能手册,它不只是一部九州地理图,奇幻动植物的百科全书,还是一本各地物产的虚构菜谱和药谱。

▲ 黄大有《丹丸膏散之滋补大力丸》230x120cm 牛皮纸碳笔彩墨 2019年

黄大有的丹丸膏散、药酒系列也是“山海经”式的,每一种植物和动物或是基于真实原型、或是纯粹虚构,或是经过蒙太奇式的杂交形成新的变种。它们在其生活的自然场景中都分别被归纳入每一贴药方,每一贴药方又详细地标注了成分、制作方法、功效和服用方式。有时大友会振振有词地显摆它中药学的童子功,不过我们无法得知药方是否如同红楼梦所记的那样确实有效,或者这一切都是基于艺术家错乱的儿时记忆和通灵的即兴演绎。当然即使如此,这也无伤大雅,它们本来就应该是一种漫无边际的奇思妙想——一个艺术的绘画项目。

▲ 黄大有《药酒系列之甘草升麻酒》 109x79cm 牛皮纸/碳笔/彩墨 2019年

▲ 黄大有 《药酒系列 柒 海狗肾酒》109x79cm 牛皮纸/碳笔/彩墨2019年

在西方启示录文本中《新约圣经》中最后一卷《启示录》最为知名。它的精彩在于充满了对于奇幻生物的生动描绘,并贯穿着色彩绚烂的场景与各式各样的象征。它成为了后世基督徒展开对于魔鬼和怪物无限想象的基础。

▲ 米开朗琪罗《最后的审判》湿壁画,1534-1541,西斯廷礼拜堂,罗马,梵蒂冈

我正琢磨这话的含义,第四个印被揭开了。第四个异兽对我说:“你来看!”我急忙去看,只见“死亡”骑在一匹灰马上。世上到处是饥饿和瘟疫,人类的四分之一死掉了。第五个印被揭开来。我看到祭坛下边为了信仰上帝而被残害了性命的人的灵魂在呼唤:“神圣的主啊!您什么时候才审判世人,为我们伸冤呢?”他们立刻被赐给了洁白的长袍,有声音对他们说:“你们稍等一下,还有人要同你们一起充当上帝的仆人。”

第六印揭开时,山崩地裂。太阳像灰布片,月亮红似血,众星纷纷落地。天空扭曲,山海移位。地上的人不分君王、宰相、将军、富豪、平民、奴隶纷纷躲藏。有个天使从东方日出之地飞升而来,对站在大地四极的要毁灭世界的四大天使说:“等一下,让我给上帝忠诚的仆人做上标记,你们再动手不迟。”

这天使用印盖在上帝忠仆的前额上。以色列人当中被盖了印的有十四万四千人,十二个支派每派一万二千人。除了这些以色列人外,又有许许多多人围在上帝宝座和羔羊的四周,个个身穿白衣,手持棕树枝,呼喊道:“救恩归于上帝和耶稣基督!”

当经历黑死病的欧洲人读到这段描述,他们不得不确信启示录的预言正在到来,末日已然降临,最后的审判缓缓展开。在后黑死病时代,《启示录》中“最后的审判”成为了不断被描述的题材,其中最为出名的无疑是米开朗琪罗1534年至1541年创作于西斯廷礼拜堂的《最后的审判》。

▲ 博斯《维也纳的最后的审判》三联画,1504-1508,163 x 128 cm (central panel), 167 x 60 cm (each wing),Akademie der bildenden Künste, Vienna

不过我在这里希望讨论另一件更早的作品,尼德兰画家博斯(Hieronymus Bosch)创作于1504-1508年的一副同名三联画《维也纳的最后的审判》。令人奇怪的是,上帝最终清算的恐惧在这里却被一种普遍的焦虑和异端的骚动所代替。可能一方面黑死病所造成的大恐慌已经是上上个世纪的噩梦,另一方面在绘画完成的1508年宗教改革尚未发生,16世纪中叶(也就是米开朗琪罗绘画最后的审判的时代)的反宗教改革、宗教裁判所、文化审查兴也还没有开始。在一种宗教意识形态控制相对宽松的时代,博斯绘画中的地狱在恐怖的渲染上自然完全无法和米开朗琪罗相提并论,它充满了日耳曼异教神话的奇思妙想。邪恶的魔鬼变成了杂种生物,甚至充满了荒诞的喜感。它们并非是已知生物的简单组合,而是带有强烈的梦魇特征,仿佛是嘉年华游行中的奇形怪状的装扮。他似乎并非在表现一个即将到来的世界末日,而是通过绘画展现处于巨大变革中的当下社会。这种时代的焦虑和骚动在博世气势恢宏的《最后的审判》得到了最生动的表现。

▲ 《最后的审判》局部图

这幅画完成的9年后,1517年宗教革命爆发。天主教教会的腐败和堕落使得路德深恶痛绝。他将天主教的教皇形容为存在于人世间最大的魔鬼。在新教释经的传统中,逐渐产生了这样的一种观念:魔鬼其实是各种罪恶的象征,魔鬼即罪恶。1569年新教教会出版了一本极其全面的魔鬼学文献《魔鬼全览》(Theatrum Diabolorum),厚厚的700页甚至将魔鬼精确到个位数——2,665,866,746,664个。其中并非展示了传统中的魔鬼,而是列举了诸种罪行,并使其魔鬼化,如喝酒、淫乱、骄傲、懒惰、赌博…… 这仿佛就是对于博斯绘画中诸种恶魔的采样归档。

▲ 《魔鬼全览》(Theatrum Diabolorum)1569

从今天的角度看《恶魔全览》这样700页的大体量创作仿佛就是一个思路严谨的当代艺术项目。它以另一种视角折射出文艺复兴、宗教革命、地理大发现、世俗国家的崛起等所造成的一种欧洲失序的现实——中世纪上帝所主宰的秩序已然崩坏,世间骚动四起,魔鬼(恶行)横行。启蒙运动将在此后的两个世纪内承载着新的规范性缓慢降临。

如果《启示录》中的恶魔变成了时代变革中各种骚动的象征,那么大有的“药方全览”或是“新山海经”(我们暂且这样预估艺术家今后的创作路线)将为我们带来什么呢?如果说启示录中的魔鬼带来灾难和覆灭,在瘟疫肆虐的日子里,药方则带来救治,它需要救治什么呢?它会不会又迅速转化为一贴新的毒药呢?或者说瘟疫本来就是一贴未来的药方。

展览前言

“迷城”和“药方”这两个主题,它们从东、西两端锚定了艺术家。作为温州籍的大有曾旅居西班牙超过十年,中药世家的出生也使得传统医疗成为了他世界观中的认知底层,因此艺术家的创作正动态地处于东西交汇之间。但黄大有非常忌讳人们用通俗的跨文化(transcultural)、东-西结合的范式套他和他的创作。他认为,对东西方的区分、对于跨越(trans-)的强调其实都是在差异(difference)中规定文化,它预设了文化的本质主义,仿佛东方和西方有某种各自本质性的实存(substance)。这一视角在对于殖民主义的批判中早已过时,并臭名昭著。萨义德的东方主义正是点出了其后殖民的策略性话语。先进的西方文化实体对照着落后的东方文化实体,它合法化了一种统治者和被统治者的主仆关系。

▲ 黄大有《迷城 3》 64x50cm 牛皮纸碳笔彩墨 2019

▲ 黄大有《迷城9》966x52cm 牛皮纸碳笔彩墨 2019

相反,在全球化的推进中,一种过程性、流动性、非本质主义和拓扑学式的世界观受到人们推崇。在文化的不断交流、复制、重新演绎、窜改中,新的火花不断被激发。杂交(hybrid)成为了今天全球化下多元主义的特征,以至于任何的文化现象都带有跨文化的属性。

因此我更希望用地志学、拓扑学、博物学和分类学去诠释大有的艺术创作,而非简单的跨文化叙述。从此视角再去观看迷城(Lost city),它仿佛是某种神秘的本质性文化的体现,艺术家提及的失落的古城,如约旦佩特拉古城、土耳其卡帕多西亚的德林库尤,以及印度摩亨佐·达罗都确实存在过,并在遗址中被定格。它们仿佛构成了“迷城”系列长卷作品的地志学背景,从中亚开始一直延伸,向东也向西,在联想的空白处勾连着无数失落的古城,或是庞贝、又或是楼兰……,文化正是处于这些星罗密布的古城之中,在流动中逐渐变异和区分,东方和西方之间并没有什么清晰的边界,只存在着拓扑学式的相互关联。

▲ 黄大有 《迷城+药方》320x139cm 牛皮纸/碳笔/彩墨 2019年

福柯曾经在《事物的秩序》的开篇就描述了中国动物学分类给他带来的文化性震颤。我在想那不会就是《山海经》吧!可食用和药材化的怪兽必定能让福柯惊诧不已。文化的基底正是词和物的对应关系,是“所指”和“能指”的习惯性链条。福柯所感受到的那被震颤的认知底层(episteme)正是起源于西方的博物学和分类学。

黄大有在“药方”系列的作品中,从中医入手,让我们看到了一种迥异于现代世界观的传统中国万物一体的“事物的秩序”(认知底层)。和现代医学的抽象性不同,在中医中我们无法在化学公式中找到药物的特性,或对病毒展开微观层面的观察。中医是在另一套阴阳五行的话语中制定了天、地、人和世间万物流动和交换的秩序。

▲ 黄大有《丹丸膏散之卧龙丹》 230x120cm 牛皮纸碳笔彩墨 2019年

▲ 黄大有《丹丸膏散之虎骨四觔丸》 230x120cm 牛皮纸碳笔彩墨 2019年

黄大有自小在中医世家的熏陶中成长,作为长子长孙的他被要求承担家族事业延续的使命。虽然他后来弃医从艺,但这一套世界观和分类学已经牢牢的印刻在意识的深处,从而不断地在他成长的过程中挑战一切从现代社会习得的常识。按照福柯是说法这就是一种异托邦(heterotopia)——意识的异质空间。他通过艺术实践使得这一被遮蔽的世界再次以直观的方式浮出水面,但是他的作品却绝非单向,而是存在着双向的模拟两可:一方面是对中医药方的模仿,同时在另一方面又参照了西方博物学的插画。我们就仿佛置身于一个17世纪的珍奇屋(Wunderkammer)之中,但又在每件藏品下看到中文药方的标签。这无疑映射了当下我们和世界的关系——一种在文化杂交下词与物的永无止境的震颤。

▲ 黄大有 《迷城+药方》展览现场 2019年

在本次策展的设计中,我将“丛林启示录”系列放在“迷城”和“药方”之间,作为小幅的水彩手稿,它在东西文化之间。它在世界地理中仿佛就是“中亚”,促成了东西方文化的过渡和交流,同时又有机地连接了城市和山林,山林和其中的万物。“丛林”构成了一种生态,它所带来启示是:它没有中心,因为无处不是中心,也没有东、西之间的分界,而是在拓扑化,万物在此生生不息。

展览信息

诗意当代:黄大有个展

策展人:姜俊

学术主持:弘十四

展览时间:2019.11.22——2020.02.29

展览地点:上海市浦东新区水芸路418号 临港当代美术馆