凤凰艺术 2020-11-24 10:38

原标题:姜俊:细读薛松——波普、拼贴、中国性的悖论

2020年11月1日,“中国DNA:薛松2020”展览在上海宝龙美术馆隆重开幕。此次展览,艺术家带来其2020年最新力作。

▲ “中国DNA:薛松2020”展览现场,上海宝龙美术馆

对于薛松作品的讨论必定无法绕开那如同博伊斯坠机一般的传奇事件——1990年12月26日的工作室火灾。它对艺术家创作的突变起了决定性作用,直到今天作品中深色的轮廓线都源自用焦灰制成的混合材料,拼贴细节中的那些纸片的焦痕也依然清晰可辨。它们无疑都是对于那次偶然事件的追认,这也给予了他的绘画一种“浴火重生”的象征性意向,仿佛一切先在的秩序都将被扬弃,在灰烬和焦痕中一切都将被重新洗牌,以一种当代的、或薛松的方式被再次重构。

但在本文中我却想暂且绕开这个老生常谈的故事,从两个脉络展开细读薛松和他的创作,一条是1978年以来中国泛波普主义的艺术生产,另一条是瓦尔特·本雅明所开拓的关于机械复制时代的艺术讨论,以及从中延伸出来的副本——在当代艺术中所扮演核心角色的概念“拼贴”(collage)。

▲ “中国DNA:薛松2020”展览现场,上海宝龙美术馆

1

自二战之后,西方艺术进入了泛抽象的所谓第二波现代主义浪潮,美国称其为抽象表现主义(abstract expressionism),德国和法国称其为非形式绘画(die informelle Malerei),即中国俗称的“热抽象”。当时与其相对应的是所谓的“冷抽象”,即几何抽象。它导向了极简主义的另一种形式极端。而波普算是抽象之后的反现代主义风潮,或者说第一波的后现代主义(Post-Modernism)。

和西方,特别是德国的艺术发展不同,中国自1978年改革开放以来,是先从波普开始的,直到今天我们才逐渐进入大规模的抽象艺术实践,即现代主义化。这一发展颇具意味,它好像颠倒了西方艺术发展的流程,我们也正是希望通过对于薛松作品的解读来展开讨论。

▲ 劳申伯格(Robert Rauschenberg), 地产(ESTATE), 1963

▲ 吉尔伯特和乔治(Gilbert and George),生(Iife),1984

1978年以降,众多西方艺术形式进入中国,中国当代艺术也逐渐于90年代开始形成了自己特殊的面貌。其中由于受到劳申伯格1985年在北京中国美术馆的大展,以及英国的吉尔伯特和乔治(Gilbert and George)1993年年底在北京中国美术馆和上海美术馆个展的影响,这使得来自于美国和英国的波普艺术在中国被广泛地接受,并实现了本土化。

▲ 吉尔伯特和乔治(Gilbert and George),死(death),1984

当我们将吉尔伯特和乔治1984年的作品《生》和《死》与薛松的作品放置在一起,不难看到二者间某种风格的关联性,绚丽的色彩,清晰的边缘勾线。我们既可以说那是西方波普对于中国艺术家的影响,也可以说它们其实都来自于大众消费时代鲜活的日常——套色印刷美学。因此中国波普不仅得益于西方同行的影响,同时也适应并吸收了20世纪90年代开始蓬勃发展的大众消费文化。它在中国当代艺术版图中扮演了一个非常重要的角色,甚至起了主导作用,并在一段时期内成为海外代表中国当代艺术的国际形象。

▲ 薛松,《打麻将》,150cmX120cm,2018年

当我们回看中国当代艺术的历史发展,再比较德国的后纳粹时代艺术,不难发现中国在社会主义现实主义之后并没有走上一条现代主义的抽象化之路,即1955年卡塞尔文献展所声称的第二波现代主义浪潮,相反却直接跳到了反现代主义的波普艺术。抽象代表的第二波现代主义只是作为某种暗流潜伏在中国当代艺术发展之中,直到21世纪的第二个十年才逐渐显现出来。

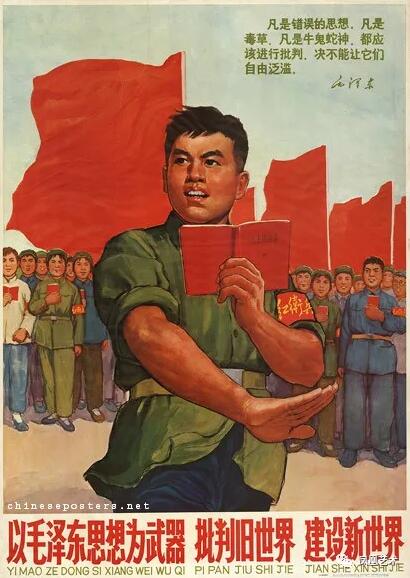

波普在中国20世纪80年代末所引起的共鸣并非如此难以理解。一方面当我们回看1978年前的图像环境时,当时的社会主义艺术生产,与其说是艺术,不如说是政治宣传图像的生产。它和20世纪50年代产生于英国,60年代产生于美国的波普艺术一样,都是一场大众文化对于精英文化的挑战,并且他们都来自于广告。只是中国一方是政治广告,而西方则是商业广告。

▲ 社会主义宣传画,1966

如果我们回顾西方波普艺术,它的一个典型特征就是故意挑衅精英体制的艺术生产,混淆大众和精英之间的界限。在60年代的美国,新出现的波普艺术家们所面对的精英是上一代的抽象表现主义画家,所以他们追求策略性地偏离格林伯格的现代主义大叙事,重新回到具象和叙事,并用大众流行和商业化批量生产来颠覆精英主义。

▲ 可口可乐广告,1953

与之相比,社会主义宣传艺术是一种更为激进的阶级文化斗争的工具,它致力于消灭中国传统的精英文化,或改造它,使其成为一个由无产阶级主导的、集体主义的群众文化。因此在群众和大众(mass)层面,它和60年代西方的波普艺术有着异曲同工之处,并共享着同样的反精英主义理念。只是当时在西方盛行的大众文化是多元主义的,宣扬个体的自我表达,而同时期社会主义中国的群众艺术是集体主义,整齐划一的。

对于1978年之前出生的,包括薛松在内的那一代艺术家们,当时的图像环境就是由各种媒介的大众宣传所构成,其中代表传统精英的书画也被无产阶级大众化改造完成。(在薛松作品中书法的波普化也可以追溯到这一条脉络之上)这一总体化、统一的视觉系统奠定了一代人根深蒂固的图像记忆,以至于90年代崛起的这批中国当代艺术家们很容易地就接受并转化了来自西方的波普艺术,形成了自己特色的“中国波普”。这是因为在政治宣传画传统中长大的中国艺术家们比较容易和同样源自商业广告宣传的波普艺术产生共鸣。

▲ 王广义,《大批判》,1993年

那一代当代艺术家的普遍策略是对于中西两套不同意识形态中大众文化图像的双重模仿和混淆。艺术家们继续保留具象和叙事的绘画语言,只是颠倒了儿时熟悉的社会主义现实主义宣传图像,用同样宣传画式的手法来反宣传,并嫁接了同样是来自宣传,但是代表商业广告图像的波普。这一手法的典型便是“政治波普艺术家”王广义的代表作《大批判》系列,而90年代后新一批的“玩世现实主义”作品都可以被归类到中国波普的范畴之下。他们大多都带有强烈的体制批判意味,并符合着冷战结束后在西方艺术市场中普遍流行的“后共产主义艺术”风格。

相比根植于北京那么直接有力的“政治波普”,上海的波普则显得更为暧昧、复杂且多元,它体现了这个城市由来已久华洋混杂的基因。如果说波普的本质正是20世纪社会大众化、平等化、市民社会化在艺术上的呈现,它不断挑战着传统社会的等级制度和特权,质疑精英和大众的区隔,那么上海这座城市的现代性特征也可以归于“波普”,上海本身就仿佛就是POP的化身。

▲ 薛松,《一帆风顺》,240cmX120cm,2018年

对于曾经在上海学习、生活和工作的艺术家薛松来说,从这座城市的记忆中可以展开的波普维度就更多了。20世纪90年代重回中国商业和金融中心地位的上海充斥着各种新式的商业图像,它们一方面来自于同时期的西方,另一方面又接续了民国时期繁荣的本土和外来的商业图像,即一种早期的都市美学现代性,以及此后基于对商业宣传改造而来的新中国社会主义政治美学。其中值得一提的是,在这座城市中代表精英的传统士人文化也随之实现了一次次大众化的转型,从民国的商品化,到社会主义大众化,再到如今的商业化,书法和水墨的展示形态也随之发生了转变。这些所有的维度都以波普和拼贴的方式进入了薛松的作品,也可以被理解为某种火炼和重生。

▲ 薛松,《美人图》,2006年

比如在薛松画于2006年的作品《美人图》中,我们看到了多层图像的嵌套关系。在方形画面的中心是一颗巨大红色的五角星,处于蓝色的背景之中。从整体构图上看,它无疑遵循着社会主义宣传画的典型范式——一颗在天空中闪闪的红星。

但这里随即发生了第一次图像意义的翻转,在代表社会主义的红色五角星之中我们却看见了民国时期上海的月份牌——中国最早的现代资本主义消费图像。这和作为社会主义符号的五角星形成了荒诞的对比。在五角星内嵌套着红衣美女和作为背景的红底黄字。身着红色旗袍的时髦美女在肩上托了一只面目狰狞的白色狮子狗,她胸前佩戴的蓝色丝巾和背景天空形成呼应。美女背后的黄色书法由于其身体的遮蔽已经无法辨识,但它依然让人联想到社会主义时期批量生产的书法图像——红底黄字的毛体书法标语。在书法后的红底中依稀还可以辨别代表传统君子精神的梅兰竹菊,那是由无数水墨画印刷品拼贴而成的。它可以被理解为第二次图像意义的翻转。

从远处看,美女和书法融为一体,被嵌入了代表红色革命的五角星之中,它悬浮在由各种西方现代建筑图像拼贴而成的蓝色的背景之上,这既是当代中国人对于西方现代化和都市化的憧憬,也是今天中国都市的现实。代表消费主义的月份牌或美女仿佛就是这一当今都市文化的明星,在城市的上空冉冉升起。它们构成了第三次翻转。薛松借用了社会主义宣传图示,却表达了一个今天城市景观化的现实。

▲ 薛松,《四季——春夏秋冬》,250cmX100cmX4,2018年

在上图的分析中,我们可以看到,对多元图像嵌套关系的操作是薛松作品中最大的特征。每一种图像系统背后都有其相应的各色时代和文化,以及不同的意识形态。他在对于图像选择、挪用和拼贴中创造了各种意识形态的互相对比、悖反和冲突,为我们的视觉阅读带来了强烈的张力和荒诞感,使我们可以更深一步地去展开对于今天图像运作逻辑的反思。

而这一图像操作的手法源自何处呢?我们可以将其追溯到整个中国过去40年来剧烈的城市化进程,特别是定位到上海这样的国际超级都市之上。

▲ 薛松,破旧立新, 160cmX300cm,2010

薛松2010年的一张巨幅作品《破旧立新》道出了其艺术创作的时代渊源——现代激进的城市化。在长300厘米宽160厘米的巨大尺幅上我们看到了湖蓝色的上半块和深色的下半块。它们分别蕴含了今天21世纪中国城市化的拼贴图像和20世纪初期上海城市化的老照片聚合,中间被正在劳动的建筑民工的黑色剪影分隔开来。如同标题一样《破旧立新》,旧的城市被埋葬,新的城市在民工默默无闻的劳动下被竖立起来。画作颠倒了城市和民工之间的大小关系,城市建筑的拼贴图像被缩小隐在湖蓝的背景之中,黑白木刻风格的民工形象被不成比例的放大,不禁让人联想到某种社会主义传统中对于工人阶级苦难的描绘。《破旧立新》正是以夸张的方式展示了巨大的当代城市化背后被遮蔽了的一个个劳动者。但在这一节中我想讨论的不是前景的民工,而是背景的城市化和拼贴。

▲ Paul Citroen,大都市(Metropolis), 1923

当我们讨论城市图像拼贴时,必须要回到出生于柏林的犹太艺术家Paul Citroen 1923年的作品《大都市》(Metropolis)。它使得城市的图像拼贴第一次出现在艺术史之中。他的这一拼贴作品甚至影响了当时知名的德国导演Fritz Lang,导致他拍摄了那声名显赫的默片电影《大都市》(Metropolis,1927)。然后是Citroen在包豪斯读书时期的老师匈牙利艺术家拉斯洛·莫霍利-納吉(László Moholy-Nagy)于1929年在给知名戏剧《柏林商人》(Der Kaufmann von Berlin)的舞美设计中也运用了城市的图像拼贴,作为舞台背景。薛松作品背景中的城市拼贴无疑可以被放置到这一传统的延长线上,也就是莫霍利-納吉所谓的“新视觉”,一种属于大都市的感性装置。它发生在柏林,也出现在同一时期20世纪20年代的上海,更出现在今天急速城市化的中国。

▲ Fritz Lang,大都市(Metropolis), 电影截图,1927

莫霍利-納吉同时代,且同样生活在柏林的文艺理论家瓦尔特·本雅明也于同时首先提出了技术复制(die techinische Reproduzierbarkeit )和感性形式变革的问题。惟妙惟肖的复制技术伴随着现代城市化运动打开了艺术创作的新世界,直到今天还规定着我们的实践。无论是机械复制,还是今天的数码复制都可以认为是对于既有的像(无论是像素,还是数列分布,)的自由编辑、复制和传播。它们被归结到一个词上——“collage”(拼贴)。这也是另一个我们从薛松作品可以展开讨论的关键词。

▲ 莫霍利-納吉,《柏林商人》(Der Kaufmann von Berlin)的舞美设计,1929

如果我们只是在中文的“拼贴”下理解它,就显得非常狭隘。除了拼和贴之外,collage的另一个意思是:多样事物的任意结集(any collection of diverse things)。collage本质上可以被认为是挪用(appropriation)和现成品(ready made),一个从解构到重构的过程。在此,任意图形都可以成为取之不尽、用之不竭的基础模块(module),然后便是进入“多元拼合、聚合或融合”之中,从声音到图像、从平面到空间,图像或影像的生成将因此进入无限加速之境。

▲ 薛松,《与蒙德里安对话NO.6》,200cmX150cm,200cmX140cm,200cmX150cm(三拼) ,2012年-2020年

瓦尔特·本雅明把这种在柏林经验到的大都市所带来的感性形式的革命追溯到1853年后的“巴黎城市大改造”运动,并将之后的巴黎表述为“十九世纪的首都”。对于视觉文化研究来说,在那里最为革命性的是对于图像的大量消费。报纸、广告、戏票、传单和海报在日常生活中的泛滥才是滋生图像拼贴的土壤,这是在图像匮乏的前现代所不可理解的。当印象派画家们(Painter)还沉迷于像刷墙工(Painter)那样的无产阶级式劳动时,另一批前卫艺术家们则模仿着同为无产阶级的招贴裱糊工,乐此不疲地运用着剪刀和胶水在新的视觉逻辑下创造着新的图像。在机械复制印刷技术和摄影的帮助下,图像不再需要艺术家们一笔一笔地塑造,而是可以直接挪用海量的“现成品”,重新组装和拼贴。

▲ 薛松,《文字游戏》,100cmX100cmX40,2011—2013年

20世纪60年代波普艺术的同代人居伊·德波对于“景观社会”的批判完全可以追溯到这一时期的巴黎,即一个图像和文字不断被机械复制、重组、拼贴的消费时代早期,它无疑正是波普艺术的鼻祖。这一艺术家的革命代表了一种新的感性维度的开启,从一种线性因果律的感性转向网状多元、多层次,互相交错的感性。

▲ 薛松,《飞的更高》,320cmX210cm,2013年

康德所谓的线性因果律(die Kausalität)代表了一种乡村农业的日常感性。它构成了普遍前现代的生活准则,也是自文艺复兴以来艺术的金科玉律:绘画、文学、小说的统一性(在理解上的一致性,莱辛的《拉奥孔》)成为了那个时代极为重要的创作美德。但是在现代化的大都市中,快速的交通工具、多层次的建筑构造、各种信息媒介的广泛运用,使得人的感知超负荷运转,我们面对琳琅满目,川流不息的感性和信息流无可奈何。一切不再以一种线性有序的因果律方式向我们展开,而是同时性地、并置地、爆炸式地扑面而来。当人的感知系统在海量的信息前力不从心时,没有被处理、归类和整理的信息就无法生成意义,因而世界呈现为一片“抽象的聚集”和“悬浮的碎片”。网络代替了线性成为了新艺术的隐喻,大都市就是这一抽象化和碎片化的集中表象,因此我们在现代主义中往往看到的是“拼贴和抽象艺术”的强力联盟,这是都市化所带来的感性变革,以及随之形成的艺术反馈和表达。

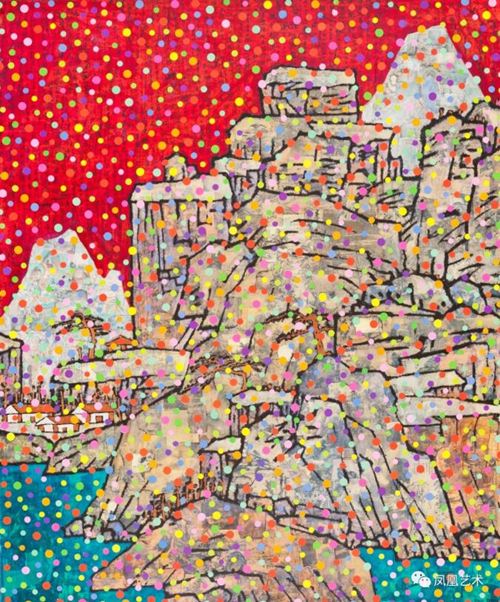

▲ 薛松,《符号山水》,250cmX180cm,2009

▲ 薛松,《光谱山水》120cmX100cm,2018年

无论是1923年荷兰艺术家Paul Citroën的作品《大都市》(Metropolis)还是导演Fritz Lang的1927年的电影《大都市》(Metropolis),或者是Laszlo Moholy-Nagy1929年为《柏林商人》设计的舞台背景,以及1921-1922年创作的以柏林为舞台的电影剧本《大都市的律动》(Dynamic of the Metropolis,这样的排版方式开启了现代版式革命)都展示了拼贴-抽象美学和大都市之间的紧密关系,同时也突出了一个特别重要的“同时性”(simultaneity)概念。正是它质疑了艺术中线性的时间表达,有别于乡村生活的宁静和单一,大都市的新感性是多元的、多向性的、同时展开的,它们互相交错、互相影响、盘根错节,甚至是错乱和非理性的。拼贴正是对这一大都市同时性的艺术表达形式,它展现了一种非等级式的平等,没有主角和配角,也没有前景和背景,一切元素都以同等的分量和价值平布在画面上。同时在都市中诞生的大众消费文化也需要万物被剥离出原有的文脉和时间,在自由流通和等价交换的新平台上获得绝对的平等。当它在20世纪60、70年代开始成熟,波普艺术也自然而然的获得召唤,它们拥有同样对于等级制度的批判性和反精英特质。

▲ 薛松,《Theo Van Doesburg对话》,125cmX200cm,2012年

薛松的创作逻辑正敏锐地对应着这一时代精神。其中我们看到了图像的平等化、同质化和非历史化(同时性),就仿佛他那传奇的火灾将一切不同图像背后的意识形态都焚毁殆尽,并将一切意义也同时扬弃。1990年工作室火灾也对应到了1990年后新的都市大众消费在中国的崛起,所有的图像也被剥离出原有的文脉和时间,平等地、不分等级地成为了消费的材料。它们也同时进入薛松的艺术创作中,成为了同样等价和均质的材料,在拼贴中互相嵌套。它们既可以是蒙德里安的绘画、也可以是篆书;既可以是中国山水画,也可以是现代大型都市的照片;既可以是文革时期的老照片,也可以是西方艺术史中的宗教画;既可以是商业艳俗的装饰,也可以是被装饰化了的中国古代的经典书法;既可以是八大山人,也可以是巴莱特·纽曼;既可以是西方古典音乐的乐谱,也可以是中国现代小说的某个章节……

在百年后的今天,特别是在拥有超级生产力和效率的中国,在不断加速的图像生成中(平行的网络世界以一种前所未有的方式吞噬着我们现实的物理世界),拼贴突破了狭义的“剪切”和“粘贴”,也超越了本来的并置和抽象化弥散。我们已经扩展了对于拼贴的传统定义,它被理解为一种解构(Deconstruction)和重构(Reconstruction)的循环运动,并发展出了各种不同的类型和样式,成为一切文化生产和再生产的基本原理。

3

在本次薛松个展“中国DNA:薛松2020”中呈现了诸多艺术家在2020年新作。顾名思义薛松在展览中聚焦中国传统元素,除了多件“法自然”系列作品外,我们不难看到山水、书法、瓷器等诸多中国传统的文化符号。其中他其在疫情期间创作的由100幅“百家姓”作品拼成的巨大“龙形”占据了整面展墙,与《十二生肖》形成了有趣的对应,构成了本次“中国DNA”的基色。

《龙图腾》的灵感来自一个商周时期的甲骨文,其中每一件构成龙形的部分都是“百家姓”中的一个姓氏。《春联》、《致敬颜真卿》、《书法印象》也同样涉及到文字,这是薛松一直以来的汉字波普系列。它们与其说表达了某种文字内容上的意义,不如说在丰富的色彩中呈现为波普挪用的抽象主义狂欢,在阅读性和非阅读性,辨识性和非辨识性间摇摆。

▲ 薛松,《龙图腾》,60cmX60cmX100,2019-2020

▲ 薛松,《书法印象》,150cmX200cmX2,2020年

《对话系列》使得中国花鸟或山水绘画和西方现代派大师蒙德里安或罗斯科的抽象绘画形成互相的交错和重叠,比如八大山人象征自由的鸟和鱼被关在典型的罗斯科三条色中。这一组合一方面解构了罗斯科经典的宗教性超越,另一方面使其成为了囚禁代表不羁文人性格的现代性的牢笼。同样蒙德里安的方形也被作为现代性秩序的象征,配合着薛松从中国山水中抽象出来的线条,体现了不同文化逻辑对于秩序的理解。

▲ 薛松,《对话系列-海阔天空》,200cmX125cm,2018年

▲ 薛松,《对话系列-花》,150cmX180cm,2020年

《春色》《秋色》两件并置陈列的作品来自对于明代画家唐寅的引用,传统山水中复杂的笔法、皴法被艺术家一一简化。以灰烬和颜料混合而成的黑色线条构成了画面的框架,被隐藏着各种拼贴图像的鲜艳色块填充。山水、书法已经成为了一种中国传统的符号,它们代表了一种对于现代化日常城市生活的逃避,对于传统的追忆,对于中国民族身份的强迫症式的喃喃自语和反复确认。整个展览充满了各种中国图示和符号,它们成为一种现代人对于内心流离失所的廉价救赎,安慰着每一个喝着咖啡,穿着牛仔裤,操着洋泾浜的中国人。这种貌似的中国性和中国特征以一种波普艳俗的手法展现在薛松的作品之中,它本身就是对于自身的否定。当我们观看作品的细节时,本次的展览“中国DNA”突然陷入了某种意义翻转的深渊,我们不禁要问,薛松是否真心如此地在述说着中国的故事,还是从根本上只是对于今天“中国话语”的调侃和反讽。

▲ 薛松,《春色》,320cmX210cm,2020年

▲ 薛松,《秋色》,320cmX210cm,2020年

在所有中国表层的图像背后,在其代表火炼的黑边框架内是由拼贴构成的更为丰富且碎片化的世界,它们形成了多重嵌套:现代化城市的图像、西方艺术史中的图像、经典的中国山水画、当代的时尚杂志、古典西方乐谱、哲学文本、书法字帖、老上海商业月份牌、西方商品广告、社会主义政治宣传画、民间刺绣、敦煌壁画、木板年画……。它们都是带着烧灼痕迹的拼贴,它们被通过“火炼”,以一种均质的方式重新聚合、塑造出某种任意的中国表象,它们同时分裂着,隐藏在代表中国性的图像背后,轻声述说着各自风马牛不相及的故事。

▲ 薛松,《甲骨文系列》,168cmX168cmX4,2018年

在当今全球消费主义中一切都成为了商品,由波普和拼贴所代表的后现代本身也被理解为“非历史性”文化杂交的狂欢,一切的元素都从各自原本的故事中分裂出来,成为无数均质的碎片,不断变形着,再重组着,塑造出新的意义,这一过程以N次方级扩张和加速,我们的现实世界已经成为了不断在分裂和重组中自我生成和系统化的超级人工。

我在薛松充满中国符号的作品中没有看到标题所承诺的“中国DNA”,反而看到了一种强烈的调侃和反讽——中国性的悖论。在工作室火灾的传奇故事下,他毫无负担地操作着一切的图像,使其被中介化、距离化。在1990年那个新旧交替的时代,一切价值被重新评估,这使得他和他那一辈人普遍对于图像背后的各种意识形态保持警惕,对于任何本质主义话语带有某种犬儒式的不信任。波普和拼贴成为了薛松艺术作品的两个重要的关键词,你如果要“中国性”,我乐于配合,整一整给你,但却有所保留。他通过对中国符号的波普化,对于中国性的强调,却在隐秘地反向质疑着全民狂欢的“中国性”和某种廉价的“爱国主义”。

展览信息

中国DNA:薛松2020

策展人:梁勤

学术主持:李旭

时间:2020.11.02-12.04

地点:上海宝龙美术馆6号展厅

主办方:上海宝龙美术馆 上海宝龙文化发展基金会

支持单位:香格纳画廊、ARTZHOU

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。