艺得 2020-09-18 17:03

原标题:用爱创造艺术,看艺术家是如何用作品表达爱意的~

在所有表达感情的方式之中,书信是最能袒露人心的,艺术家在他们的作品中所传达的情感是经过雕刻的,而在献给爱人、情人的作品中,他们的情感则显得更直接、真诚和不顾一切。

古往今来无数艺术家都在他们的画中、雕塑中、装置艺术甚至行为艺术中表达自己对爱人的爱慕和对于爱情的理解。

世间的爱情和世间的人一样,也有着千万种模样。

窗外是爱的颜色:夏加尔

“她的安静属于我,她的眼睛属于我。我感觉她已经了解我很久了,从童年,到现在,到未来。我知道这就是她,我的妻子,她苍白的颜色,她的眼睛,那么大那么圆,那么黑。它们是我的眼睛,我的灵魂。”

“只要一打开窗,她就出现在这里,带来了碧空,爱情与鲜花。”

马克·夏加尔与贝拉·罗森菲尔德

夏加尔和贝拉从年少时一见钟情到白头时长相厮守,几乎将自己的自己的全部感情和颜料都给了他挚爱的妻子。

《捧花的未婚妻》(1977)

夏加尔对能自己能娶到贝拉感到庆幸之至。虽然都是犹太人,夏加尔出身乡下的穷苦人家,而贝拉则来自富裕的犹太珠宝商家庭。贝拉十四岁那年,两人初见,“她的沉默是我的,她的眼睛是我的,她懂我的过去,现在和未来。”夏加尔写道。一段长达35年的爱情就此拉开序幕。

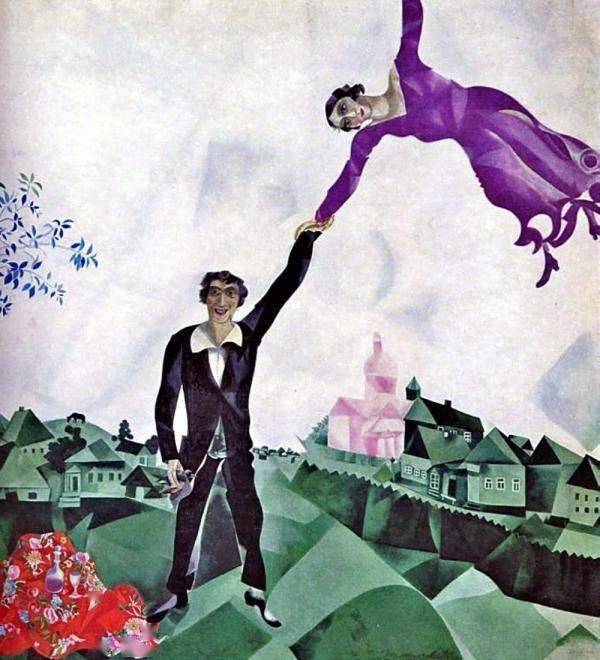

《小镇之上》(1918)

他对贝拉说:“只要一打开窗,她就出现在这儿,带来了碧空、爱情与鲜花。从古老的时候起直至今日,她都穿一身白衣白裙或者黑衣黑裙,翱翔于我的画中,照亮我的艺术道路。”

《生日》(1915)

《生日》(1915)或许是夏加尔最为人所知的一幅作品。画作描绘了夏加尔生日那天,妻子贝拉手捧鲜花为他庆祝的场景,画面上的二人幸福地飘在空中,夏加尔扭过头去献给妻子热烈的一吻。在夏加尔自传《我的生活》和贝拉散文集《点燃之光》中,都以各自视角讲述了这幅画背后的故事。

夏加尔和贝拉在巴黎的画室

贝拉去世后,他画了大量的画来悼念贝拉,还将贝拉的散文集《点燃之光》出版,贝拉的文笔并不出色,但在他眼里“她怎么生活、怎么爱,就怎么写……她的遣词造句像是画布上的一抹色彩。”

《The Promenade》(1917)

一生只为你画像:莫奈

“你如此美丽,而又可爱至极……”

提到莫奈,你应该会想到印象派,如果说马奈是印象派的“干爹”,那莫奈就是那位“亲爹”。莫奈的一生留下了500多件素描,2000多幅油画,收获粉丝无数,是一位人气很高的画家。

莫奈一直喜欢画他的第一任老婆卡米尔。当莫奈还什么都不是时,卡米尔陪他走过了无成就、无名气、不确定的摸索阶段。1865至1866年期间,莫奈邀请卡米尔姊妹、巴吉尔和库贝尔做模特,让他户外写生。就在这时,他和卡米尔初识了。

1866年,莫奈为卡米尔画下了这幅《绿衣女子》,这幅画入选了巴黎官方举办的沙龙展,让莫奈变得小有名气。

这幅《绿衣女子》特别在哪?一般这种单人像,这种光影,是画贵族的,可是卡米尔一个普通人家女孩穿着普通衣服,随意摆出的动作,却被画得如此端庄隽永。

但莫奈不是一番风顺,他费尽心思画的《花园里的午餐》没有被官方沙龙接纳。他既窘迫,又失望,又穷。可是,卡米尔一直默默支持他,继续当他的模特,还为他怀了宝宝。

然而,因为家庭不同意,莫奈还没办法娶她。直到孩子3岁了,莫奈得到家庭的认可,他们才结婚,那年莫奈30岁,卡米尔23岁。婚后,他继续画老婆。

《摇篮里的杰·莫奈》1867

《撑阳伞的女人》1875

这幅画是卡蜜儿和儿子,他们逆光回望,阳光充满了画的大部分面积。岁月静好中,卡蜜儿仍然是当年那个美女,儿子也乖巧可爱,静静站在一旁,和母亲相伴。

《日本服饰中的卡米尔》1876

这幅画在印象派的展览中引起了很大关注。画中,莫奈创造了绚丽的色彩,卡米尔穿着华丽的和服,被扇子包围着,可以看到为了强调画中主角的西方人身份,卡米尔还戴了顶金色的假发。

最浪漫的事之一,就是,当她从少女变为孩子妈,从健康到疾病,却始终是他画中最美的缪斯。

可惜,她陪伴莫奈14年后,就因子宫癌撒手人寰,留下莫奈和两个孩子。但是,莫奈的画记录了他们爱情最美的那段日子。

《花园里的女人》1866-1867,卡米尔也担任模特,画中出现的四位人物,都是卡米尔给莫奈提供的灵感

在1876年,卡米尔因肺结核病倒,1878年3月17日,他们的第二个儿子米歇尔出世,卡米尔的病情进一步恶化。那年夏天,莫奈举家搬到韦特伊。同年,卡米尔被诊断出患有盆腔癌,于1879年9月5日逝世,在弥留之际,莫奈忍着巨大的悲痛为卡米耶画下了最后一幅画像《临终的卡米耶》。

临终的卡米尔

莫奈后来回忆说,“在爱妻的病床前,我十分本能地对那已无表情的年轻面孔仔细端详,寻找死神带来的色彩,观察颜色的分布和层次的变化。于是萌生出一个念头,要为这即将离开我的亲人画最后一幅肖像。”

卡米尔去世的时候年仅32岁,终其一生都伴随着莫奈在穷困潦倒中生活,未能享受到莫奈的巨大成就。因此,莫奈对于卡米尔一生都怀有歉疚。

爱是创作的动力:达利

“她的安静属于我,她的眼睛属于我。我感觉她已经了解我很久了,从童年,到现在,到未来。我知道这就是她,我的妻子,她苍白的颜色,她的眼睛,那么大那么圆,那么黑。它们是我的眼睛,我的灵魂。”

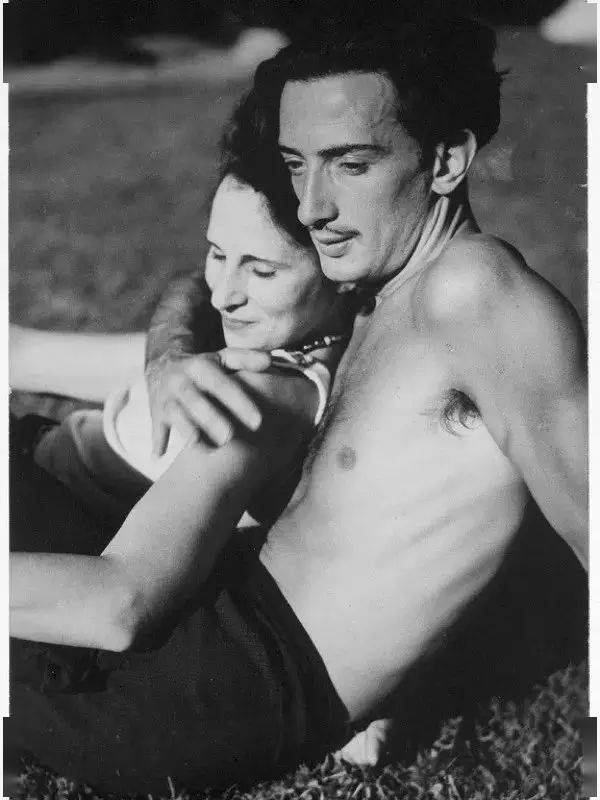

达利与加拉

没有加拉的达利,实在让人无法想象。

加拉是俄罗斯人,比达利年长九岁,这位略带忧郁和羞涩的年轻妇人,她的容貌和个性都深深吸引着达利。由于年少时达利就患有妄想症,精神反复无常,加拉的到来竟然对他起到了很好的心理安定作用。

达利与加拉

除了画布上的创作,达利同时还设计服装、首饰、舞台,并参与电影的拍摄。而正是加拉造就了多才多艺的他,他甚至在自己的作品中署上加拉的名字。

达利亲自设计了一枚叫“皇家之心”的胸针,送给加拉。

只要她走动,上面的红宝石就会像心脏一样跳动。

达利自身具备的这些巨大潜能,在遇到加拉后被彻底激发出来。达利遇到的是一个能够在生活上照顾他;在事业上助他一臂之力;在精神上塑造他;在心灵深处理解并慰藉他的天使。这个天使不仅让他的心理和生理得到了抚慰,而且占据着他的整个心扉,深深影响着他的生活、思想和创作风格。

《利加特港的圣母》1949,宗教画里的圣母玛利亚是加拉

加拉是达利精明干练的专业总管,独自扛下了所有的家庭杂务,让达利专心创作。她更是行销高手,达利噱头十足,她则能言善道,两人联手打入美国市场,名利双收。1982年加拉去世后,达利失去了灵感的缪斯,从此停止创作。

《原子的丽达》1948,丽达也是她

爱是天性的解放:克利姆特

艾米莉·芙洛格与克里姆特

克里姆特这个放荡的、留着波西米亚血液的奥地利艺术家,把爱情看的比婚姻更加重要,对他的情人可以疯狂的恋爱,但却坚持不给任何承诺。找他画肖像的女人都非富即贵,有一半都是他的情人,传说有14个私生子。

阿黛尔

但是,终其一生都陪伴在其左右,并成为他灵感缪斯的女人,是他嫂子的妹妹:艾米莉·芙格格。艾米莉·露易丝·芙洛格(Emilie LouiseFlöge)1874年8月生于维也纳,维也纳分离派的成员,奥地利服装设计师、女商人,克里姆特的情人、终生伴侣。

《 花园里的向日葵》1906

1891年,艾米莉的妹妹海伦与克里姆特的弟弟恩斯特结婚。1892年12月,恩斯特意外去世,克里姆特成为弟媳海伦的监护人,克里姆特常常去看望海伦, 当时艾米莉十八岁,他们成为情人,在阿特湖畔度过一个又一个美丽的夏天。

《 花草农园》

1890年代末期开始,克里姆特与艾米莉每年都会在阿特尔湖岸共度暑假,在这里创作了丰富的作品。而美丽的《花草农园》(Bauerngarten)在2017年3月苏富比在伦敦拍卖中,拍出4.056亿元人民币的成交价,一举创下欧洲拍卖史上最高成交价。

艾米莉·芙洛格与克里姆特

受艾米莉的影响,克利姆特也喜欢穿宽松长袍。这像僧侣袍一样的服装,也许也解放了他的天性吧!他在画室作画时通常穿着凉鞋与长外袍,不穿内衣。

名作——吻 de kiss,据说就是以艾米丽为原型创作的

1918年,56岁的克里姆特患上西班牙流感离世。艾米莉继承了他的一半财产,临终前克里姆特最后一句话是:Get Emilie(找艾米莉)。

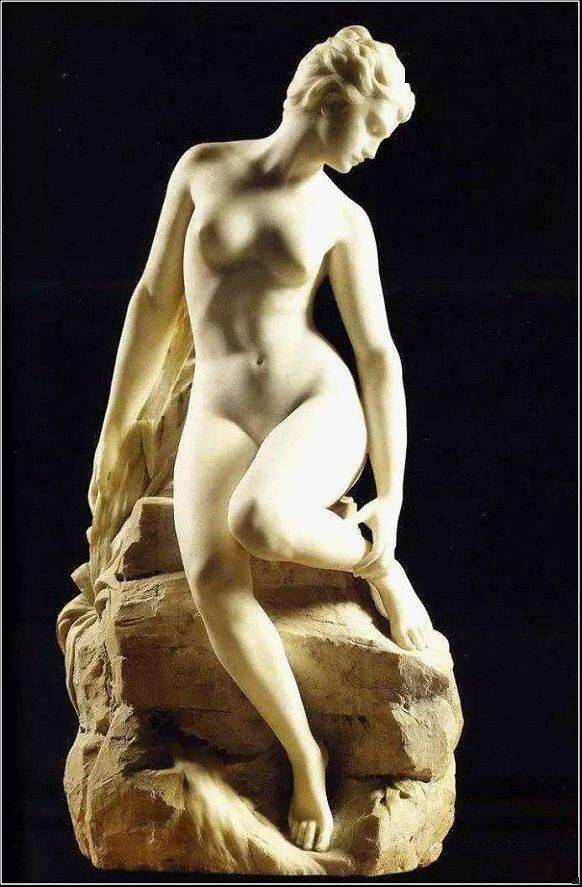

爱是永恒的雕塑:罗丹

“ 我无法忍受如果看不到你,我就不能度过这一天….”

“我的卡蜜儿你可以放心,我没有别的女性朋友,我的灵魂都属于你!”

1883年,罗丹遇到了18岁的卡米尔·克劳德尔

在古希腊神话中,皮格马利翁皮格雕刻了一座美丽的象牙少女像,并深深地爱上了这座没有生命的雕像。而雕塑家罗丹,却不只爱上了雕塑,更爱上了自己一生的助手——卡蜜儿。

19世纪80年代初,罗丹召集了一帮助手,其中就包括卡蜜儿。卡蜜儿成为了罗丹最得力的助手,她被交付的往往是主要的工作,花费了绝大部分的时间在处理罗丹雕塑的手和脚上。

《永恒的青春》1884

罗丹一发现卡蜜儿的才能,几乎立刻深深地爱上了她。罗丹和卡蜜儿的通信过程中,罗丹能感受到卡蜜儿对自己的情愫,一开始还对卡蜜儿保留全名,之后就以“c小姐”来称呼,他们的信件中通常提到的是他的经济困难,挑逗调情,还有身为雕塑家对雕刻工作的痛苦痴迷。

在卡米尔的激发下,罗丹的创作变得越来越感性,雕塑了不少以她为原型的作品 《吻》1888-1898、《永恒的偶像》1890-1893

卡蜜儿与罗丹的爱意不仅在生活中也萦绕在工作中,也激发了他们的创作灵感。罗丹创作了许多以卡蜜儿为原型的雕像,包括在《地狱之门》作品中。在之后,卡蜜儿认为两人应该保持一定距离,便前往了英国友人家中暂住,直到9月返回,罗丹见到卡蜜儿特别开心,并与她签署了一份“爱情契约”,卡蜜儿是罗丹的唯一弟子,并且要罗丹忠诚于她。

然而,罗丹在那时是已经娶妻的,不仅如此,他拒绝离开他的妻子萝丝。自视甚高,要强孤僻的卡蜜儿,看到受到她灵感启发的罗丹日渐功成名就,而自己的艺术成就只能覆盖在罗丹的阴影之下而吞噬,让她的内心万份痛苦,也越来越愤世嫉俗。

卡米尔的1900年做的《乞求者》,纪念彻底与罗丹的决裂

卡蜜儿开始破坏自己的作品,断绝与外界的联系,淹没在自己的幻想和痛苦中。

最终,1913年,卡蜜儿进入了埃弗拉儿精神病医院,次年转到了沃克吕兹省的蒙德费格医院,直到生命的最后一刻也没有离开医院。

爱就是我的生命:玛丽娜·阿布拉莫维奇

“一个艺术家不应该爱上另一个艺术家,艺术家应该把爱当作生命。”——前南斯拉夫女艺术家、“行为艺术之母”玛丽娜·阿布拉莫维奇

阿布拉莫维奇与乌雷

1975年,阿布拉莫维奇在荷兰阿姆斯特丹遇到了她一生中最重要的艺术伙伴和灵魂伴侣——来自西德的行为艺术家乌雷,他们有着令人惊讶的缘分——同月同日生,艺术的火焰点燃了彼此,他们为彼此打开通往新世界的大门。

《时间中的关系》,1976年

在他们1978年合作的作品《吸呼》中,两个人将嘴巴堆在一起,互相吸入对方呼出的气体,十七分钟后,他们倒地昏迷不醒,这一表演旨在传达:过分亲密的关系会让人窒息,同时也暗示了他们的炙热的爱情注定将以分手收场。

《吸呼》,1978年

《潜能》,1980年

两人共执一套弓箭,女握弓,男拿着一只毒箭,两人分别向后倾,弓张满,稍有不慎,就会穿透阿布拉莫维奇的心脏,全程4分钟,展现了他们对爱情的深刻理解,女人完全信任男人,冒着失去生命的危险代价。

《情人—长城》1988

即便是分手,二人也是用行为艺术完成的。两人相约在长城,向相反方向走去,历时三个月,他们在山西省的二郎山会合,结束了12年的亲密合作。

22年后,见到前任乌雷,阿布拉莫维奇哭了,虽握手言和,但还是没有办法再次走在一起。

她事前并不知道乌雷会来和她对视,此时距离他们分手已经22年了。乌雷刚坐下来十几秒的功夫,阿布拉莫维奇就哭成了河,并握手言和

或许是两个有各自想法的艺术家真的很难长久地生活在一起,在维持了十余年的爱情面前,他们都累了,时间到了,激情没有了,或许回到各自的道路继续个人的艺术探索会更加幸福,也更加轻松。

霓虹灯包裹的爱:翠西·艾敏

“我所有的作品都是关于情感,感觉,主观性,是见证,是个人的,这并不是一种情绪的宣泄,而是我自我表达的一种方式”

霓虹灯一般是用于商业用途的标示牌,色彩多样的灯光,点亮的一小段文字令其成为了一个有创造性的市场营销手段。26年来,Emin选用霓虹灯这一媒介表达自己的情感与经历。她的霓虹灯创作通常从一个想法,一秒的感觉,一句话开始。

「The Last Great Adventure is You」

「你是我最后一场美丽的冒险」

她会把这些想法用手写下来,再照着自己手写的字体,来制作霓虹灯作品。

「Kiss Me Kiss Me,Covers My Body In Love」

「吻我,吻我,用爱包围我的身体」

艺术评论家们都觉得用自己的手写体,是一种大胆前卫的做法。这样她的作品里就融入了她笔迹也就融入了她的个性与真我:当她把自己的私人情感、想法以及热望制作成霓虹灯展示给人看的时候,她将自己的灵魂与观看的人连接在了一起。

「You Loved Me Like A Distant Star」, 2016

「你爱我,就像爱一颗遥远的星辰」, 2016年

看看Emin的霓虹灯作品,里面充斥着各种简洁又自我的情绪,还特别的日常。近几年的作品,尤其是对爱的表达更是少女心得不要不要的, 仿佛Emin已经从童年生活的里阴影里挣脱出来,少了叛逆,变成了一个只想被爱和爱人的53岁的少女。

「I Promise to Love You」, 2010

「我保证去爱你」, 2010年

这就是艺术应该在人们生活中扮演的一种角色。当EMIN将她自己所作诗歌、字句与神秘主义、色彩还有灯光连接在一起做成艺术品的时候,她已将她自己永久地融入了这件作品当中。

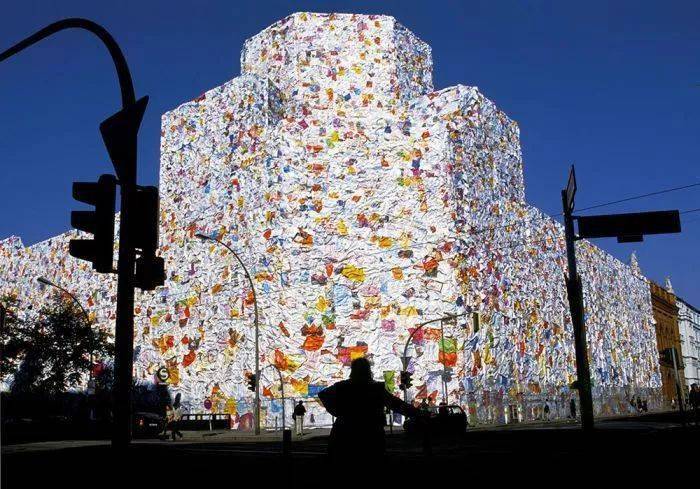

用情书建一栋楼:哈·舒尔特

艺术家Ha Schult收集了成千上万的情书,并用其覆盖了柏林邮局。据悉,德国概念派艺术家HA Schult(b . 1939)经常利用废弃垃圾创作大量大型作品,推动艺术进入日常生活以及唤起人们对西方社会巨大消耗的关注。

Schult的装置艺术品“垃圾人”是他用易拉罐、车牌、饮料瓶创作出的数百个真人大小的人物,在过去19年里,这支用废物堆打造的垃圾舰队已经环游了世界。

Schult的作品“情书楼”,用意义深远的信纸代替空白的碎屑覆盖柏林邮局的外观,他对外征集情书——突出了现代德国浪漫主义并且唤起人们对使用电子邮件之前那个时代的深刻记忆。

后者的信里写道:“我不能没有你。失落的感觉越来越强烈。”信的结尾有这样一句话:“遗憾的是你只是一只猫。”

尝一口爱的味道:Felix Gonzalez-Torres

“我从未停止对Ross的爱,即便他已不在……”

艺术家Felix Gonzalez-Torres,1957年出生于古巴,22岁时移居纽约,不久认识了他的挚爱Ross Laycock。两人在一起度过了最快乐的8年,好景不长,Ross在3年后诊断出艾滋病,1991年去世,Felix在5年后同样因艾滋病去世。也许爱情中最不愿发生的,便是一人离开后就不再回来,空留另一人苦苦思念。

“untittled”(placebo-landscape-for roni)

对Felix来说,90年代初期是一场噩梦。Ross的去世造成的打击、社会歧视给他的压迫,都让他喘不过气。他甚至把安眠药当糖吃,像毒品一样上瘾。在那个美国同性恋者争取平权运动的时代,Felix 从生下来就一直经历着困惑、愤怒与抗争。但他拒绝别人为他贴上标签:“我是同性恋,但我绝不把这件事当作创作的材料。” 因为对他来说,他只不过是爱上了另一个男人而已。

“untittled(ross)”

代表着Ross的糖果堆创作于他逝世的同年,糖果总重是175磅,正好是Ross的理想健康体重。前来看展的观众可以随意拿一颗糖果并吃掉。

一方面,带走糖果意味着艾滋病逐渐消耗Ross的生命。另一方面,通过吃掉糖果,我们参与了Ross与Felix的爱情,共同品尝了他们的甜蜜,每个人携带着他们回忆的一部分。糖果的供应是无穷无尽的,就好像Felix希望Ross的健康永远不被疾病侵蚀。

爱恋、不舍、挽留……这样的Felix脆弱得令人心疼。不过他选择大方地敞开内心,将自己的私人情感分享给观众,邀请大家参与进来。他说:“我们必须信任观众,信任这个作品的力量。”

“untitled”(perfect lovers)

除了糖果堆,Felix有不少唱给Ross的“情诗”—— 他的大多数作品都是以Ross 为灵感和观众来创作的。比如这两个一模一样的时钟:宛如一对恋人,无论生死都要相伴。创作这件作品时,Ross已查出艾滋病。Felix后来回忆道:“当他的体重每变少一点,我都更爱他一点;当他的病情每恶化一分,我都更爱他一分。”然而,时钟不是完美的,终究会有一个快,一个慢,差距从0.1秒到1秒,从1秒到10秒……终究会有一个先停下来。

一段轰轰烈烈的爱情能促成艺术家的个人成就突飞猛进,一段真挚用心的爱情也常常让普通人走向真正的成熟,变成更好的自己。

如果要定义艺术的使命的话,那么其中之一就是教我们如何更好地去爱:爱上河流、爱上天空、爱上高速公路,以及爱上石头,并且更重要的是在生命旅途中爱上某人……

(图片来源于艺得及网络,侵删。)