凤凰艺术 2018-06-26 17:16

2018年6月25日,由艺术家徐冰执导,诗人翟永明担任编剧,马修张文超担任剪辑的华语影片《蜻蜓之眼》于中央美术学院上演首映。这部被《银幕》评为在洛迦诺国际电影节今年最受关注10部影片之一的电影,素材全部来自公共渠道监控镜头拍摄的数万小时录像,是中国影史上首部没有专业演员,同时没有摄影师的剧情长片。影片讲述女孩蜻蜓与技术男柯凡之间奇异、曲折的情感故事,并触及到整容、变性、身份认同及性别歧视等现实问题。

这部影片曾入围第70届洛迦诺电影节主竞赛单元,并于2017年8月12日在瑞士洛迦诺获得费比西奖(国际影评人奖)一等奖等多项大奖。近日,徐冰也凭此获得2018年度瓦尔达影像奖中“特别关注人物奖”。

当今社会每个人平均每天会被监控摄像头捕捉到300次,一个叫蜻蜓的女孩也不例外。她17岁时被送进寺院,身上保有未被红尘沾染的天然气质。因不满寺院的改变而还俗。她在奶牛场打工时,遇上技术员柯凡。柯凡被蜻蜓的独特原真所吸引,狂热追求,并为她进了监狱,出狱后到处寻找蜻蜓,而蜻蜓已消失于人海。柯凡认定网红潇潇就是改头换面的蜻蜓。潇潇由于“网络暴力”失踪,柯凡错失了挽救她的机会,追悔莫及的他整容成过去蜻蜓的形象,体验她的社会境遇。

“《蜻蜓之眼》的最大吸引力就是百分百的探头影像;比纪录片还客观的现实记录,比纪录片还真实的生活本身。这种影像的魅力强大到即使在上面铺陈一个限定性很强的虚构故事,它仍然会自动散发着超越单一叙事的、迷人的无限可能。”——电影编剧,著名作家、理论家、批评家李放

《蜻蜓之眼》是艺术家徐冰、诗人翟永明与剪辑马修、张文超联手为观众呈现的世界。但这并是由他们所创造,也并非是由他们所记录。这些由世界每个个体所创造,并经由监控器械而在世界发散的信息流,被徐冰所捕捉、摘取与剪辑,然后通过影片的形式被展现出来。

我们的工作室一个房间在剪辑,后面一个房间20台计算机一直在下载监控录像,场面可以说很科幻。我们有种感觉,这个的工作室好像跟全中国联系在一起,我们随时看到有意思的画面就会下载下来,看有没有可能补充进影片当中,能不能和故事发生关联。——徐冰

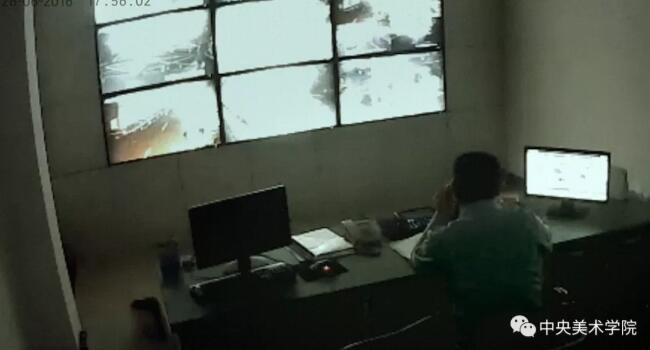

▲ 剪辑室,2015(摄影:房超)

▲ 工作室24小时采录各地的监控视频,2015(摄影牛涵)

本次获得“瓦尔达影像奖”的“特别关注人物”奖项,是《蜻蜓之眼》继收获一系列西方大奖后回到国内,在中央美术学院这座对于徐冰及整个中国艺术界都意义非凡的学院再次获得认可。

▲ 中央美术学院院长范迪安致辞

▲ 奥斯卡最佳视觉特效导演获得者Anthony LaMolinara为徐冰颁发奖杯

在首映现场,除了中央美术学院的诸多领导出席活动外,值得一提的是,许多老先生也来到现场——其中既有徐冰的导师和母亲,也有不少的艺术前辈专程前来观看这部影片。在某种程度上,在中央美术学院这座艺术历史的殿堂里,徐冰用他的新作,再次沟通了与历史的关系和角度。

▲ 首映现场

这部影片没有一帧是自行拍摄的,而是完完全全由来自公共渠道的监控视频片段构成。在徐冰看来,无处不在的监控系统是一种真正的散点透视,改变了人类的历史观和视角。它也因此被称为:影史上首部没有摄影师,又没有演员的剧情长片,影片素材全部来自公共渠道的监控画面。它寓言式地讲述了女孩蜻蜓与技术男柯凡之间奇异的情感故事。影片通过现实生活中隐藏的危机和超出人类逻辑范围的事件,揭示了人的私密情感的脆弱性与当代生活处境的焦虑与不安。

瑞士洛迦诺国际电影节官方杂志Pradolive评价此片:“这部影片迫使观众去怀疑对真实的定义。”

▲ 《蜻蜓之眼》剧照

即便近些年来“艺术家电影”成为了某种潮流,但徐冰的本次执导并非出于电影这一媒介本身,他说:“实际上我不考虑媒介的事,我的作品从过去到后来,都不受材料的限定。因为艺术的深度不取决于形式、语言之间的比较”——那些看起来毫无关系的影像碎片,开始记录下了人类千万年来从未看到过的(丢失的)各种奇迹、巧合以及残酷,从而改变人类的历史观和视角。“我始终很兴奋于这个想法,它涉及到很多只有今天这个时代才会触及的问题。”

▲ 著名音乐人崔健来到现场

▲ 凤凰卫视主持人窦文涛参与映后对谈

在某种程度上,电影不仅挑战了对于电影的习惯看法,而且挑战对于艺术和真实的一般理解。与传统艺术侧重模仿和再现不同,当代艺术直面真实,现成品艺术就是直接采用生活中的拾得物的艺术。鉴于《蜻蜓之眼》采用的镜头都是拾得的,也可以说它是一部现成品电影。由于采用的镜头全部来自监控录像,它不可避免会与真实发生关系,从而不同于从公映影视作品中选取镜头的现成品电影。

▲ 影片截图

但是,徐冰并没有留恋内容的真实性,而是反其道而行之,将真实的镜头剪辑成虚构的故事,从而与纪录片拉开了距离。在观看《蜻蜓之眼》时,观众会体验到真实与虚构之间的张力,在半梦半醒之间思考生活世界的构成。

《Cinema Scope(电影界)》的Robert Koehler说:“蜻蜓变成网红潇潇的情节固然奇怪,但它的意义不在于戏剧上或心理上的可信度,而是它作为一个寓言的逻辑性——这里所说的寓言围绕着一个极端现象:人们改变他们自身的现实,并将其替换成某种虚假却取代了现实的东西。”

《蜻蜓之眼》中的镜头的真实性,不仅得到了自然镜头的客观性的保证,而且得到了所拍摄对象的无意识的保证。意识与没有意识到被监控摄像头拍摄,人的表现是完全不同的:前者免不了假装,后者则毫无遮拦。因此,只有在拍摄对象没有意识到被拍摄时,他才能呈现自己的真实面貌。(彭峰)

▲ 放映现场

事实上,无论是创作还是观看这部影片,距离感与边界感始终是超脱故事情节本身、挥之不去的“阴影”,甚至会让观者产生不适,但这又恰好印证了固有的价值观与方法论难以匹配如今的社会面貌与生存状态。影片“构成了一个从现实看似无关的片段的叙述,揭示了肉眼看不到的东西。最重要的是,这部电影提醒我们,即使在我们最亲密的时刻,我们也被关注”——如果监控影像能够完成一个相对复杂的叙事,那它就说明了监控影像和我们今天的人的关系。

“徐冰在另一层面取得了成功,那便是成功展示出当今技术现实中深刻而骇人的奇诡感。”

——《Art Asia Pacific(亚太艺术)》David Frazier

对话 “凤凰艺术”

徐冰 X 凤凰艺术

(以下为了方便阅读,“凤凰艺术”= Q)

▲ 艺术家徐冰

Q:这次属于在中国第一次公开的正式放映。

徐冰:

算是,在武汉美术馆个展的时候放过,但是那个是有一点学术的,还不是公开的。这次等于全国的首播吧,这之后就可以比较公开地在学院和美术馆的体系放映。

Q:虽然里边有10%以上是用外国的材料,但它主体还是中国的现象和现场。在中国观众给您的反馈和反映,跟您在国外他们给您的反馈,您觉得这之间有不一样的地方吗?区别大不大?

徐冰:

总体来说有一些区别就在于国外还是比较注重政治正确的判断,所以一般国外记者他们比较注重探讨那一类的事情。当然在专业的电影节和电影人圈子,反映特别强烈的就是这个电影在手段上的前所未有性和与众不同,等于是对电影,特别是对剧情片铁律的一些颠覆。所以这也是前所未有的电影,大家对这个片子看的时候有时候反应不过来,但是看过以后他们会长时间回味。洛迦诺电影节的主席后来在韩国釜山电影节就说,到现在我们还在反省这个片子。

▲ 《蜻蜓之眼》剧照

Q:这个片子碰巧在技术发展与社会发展中间的交差点,您觉得仅就这个形式来说,它还能再往后推进吗?还是已经完整自洽了?

徐冰:

不是唯一性,当然我们有1万多小时的素材,这些素材完全可以做出好几个片子来。即使是这个片子,如果我们把现在的对白和旁白拿掉,你再给它重新的对白,它可能就是另外一个故事。对我来说就得判断有没有必要做一个同一手段的片子。

再一个,对我来说其实这是我的艺术作品,虽然它是用电影的形式,但它跟我过去的作品整体上是非常相关的,它等于是帮助我整体建造的艺术的闭合的圆。如果沿着这个思路下去,实际上它是有很多可发展和推进的手法,那是毫无疑问的。

这是我第一次做电影,而又没有人这么做过,所以做的时候真的是遇到各种各样问题,任何东西都得从原始点来判断。因为我使用的材料多是发展中的材料,本身就不成熟的,就像《地书》似的,我10多年以前就想写这本书,但是写不出来,因为没有这么多的材料,但是后来这些年,这种材料和符号发展起来以后,因为全球化程度更高了,这种东西被需要的更多了以后,我才把那个书写完。

我产生制作这样一部电影的想法应该是在2013年。我当时在电视的法制节目上看到了监控画面。这些画面对我有一种特殊的吸引力,这吸引力一定是监控影像特有的,又是在通常的影像中难得的东西。是什么呢?是被拍摄对象的不意识之下的真实感,以及视角和构图的特殊。我当时就在想,如果谁可以用这些影像组接出一部剧情长片来,那将会非常有价值,因为迄今为止我们所看过的剧情长片都是演出来的。

▲ 《蜻蜓之眼》剧照

凭直觉与经验,我相信这个概念和想法是值得去做的,我开始行动。我托朋友、保安或者电视台的人,寻找监控影像的资料。我拿到的第一份是一段医院停车场的监控影像,为了证实这个想法是成立的,我迫不及待地把材料放在机器里,试着给里面的情景和人物附加故事和对话。这次试验之后认定,如果有足够的素材,这个想法一定是可以实现的。但那时很难获取监控影像。没办法,项目就暂停了。直到2015年初,我发现在公共网络平台上,突然间有大量的、实时的监控影像被上传,之丰富超出形象,我重启了这个项目。

我老说我的东西带有科技的迁延性,但是这本身不是我关注的点,因为我认为一个新科技,所谓新科技的艺术,它的如果只注重科技本身,那你的作品很快就会成为旧艺术。就像你说的,新的技术出来以后,那是不是要改变你的材料用那个东西呢。

Q:就需要不断追逐那个东西。

徐冰:

对,那监控技术手段就成为旧的了,将来有更先进的技术手段。而你要出去没有强于技术手段本身的,就属于艺术部分的提示,那你的作品很快就沦为旧艺术,就是这么回事。但是那个东西你有,即使这个材料本身是那个点的新材料,但是过一个时间点属于旧材料的时候,其实你的作品仍然是靠得住的,是因为你触碰的问题是不管人类到什么时候都会遭遇到的。总得来说不是科技本身,是科技给我们人类带来的思维方式改变,那个东西是我们值得探讨的。

Q:那其实这个电影是两方面的,一个是我们发现监视已经无处不在。第二,哪怕对我们中国人来说,那里面有很多东西是我们不知道竟然会在中国发生的,恐怖也好,血腥暴力也好,或者很多莫名其妙荒谬的景观。这些素材在您整理的时候会对您有特别强的冲击,那您会把这种冲击怎么表现出来,或者怎么消化?

徐冰:

我们在影片中其实比较多的量使用这些镜头,你会感觉到,而且我们是怎么样慢慢给它释放。目的一个是它让电影的气氛,和对剧情电影给人的兴趣和张力是有帮助的,它得有可看性。但真正的目的,它其实表面上是在讲两个人私密的、古典的、情感的故事,而不断释放的这些画面实际上反衬了人类情感的微小和脆弱,特别在今天,这种情感被今天这种怪诞的世界和无奇不有,无从把握的,在这么一个世界关系中,我们人类情感的微小和微不足道,其实是想反衬这样一个东西。在今天这种情感被撕扯的更大。

▲ 《蜻蜓之眼》剧照

Q:那您刚才也提到这种情感可能是古典的情感。但是在设计中一开始还是从寺庙出发,然后中国传统文人精神层面入世,入红尘中,最后又回到寺庙。这好像是比较经典的中国式内心修行的过程。

徐冰:

这部电影,实际上在戏仿一部大片,表面上是在讲一个爱情故事。我制造了一个表面,从而把实验性的部分深藏其中。而实际它要触碰到的问题远不止看起来向你认真讲述的故事。这部电影我并不想过于直接地谈论监控和前卫艺术,因为在今天可以只使用监控影像就可以拼接出一部剧情长片来,这已经说明了当下人类与监控的关系,并可以提示有关人类处境等多层次的反思。

Q:怎么处理素材选择和使用中的局限性呢?

徐冰:

自己给自己设定的“死角”却逼着你思维走的更远。其实整容与监控,特别是这一技术被普遍化后所带出来的人脸识别、网红经济等之间,有着更深层的社会、哲学、现实与虚拟、真与伪的人类永恒命题有着内在的联系。我努力将这些局限性转换成这个电影独特性的地方。比如说剧本里本来有一段有意思的监狱场景,但没想到监狱的画面很难找到。

最后只好将监狱这一段有“三年以后”字幕的黑场。其实这种帮助处理,深化了主题。在一般概念中,监狱在哪都是监控头最多的地方,影片里却一带而过,而监狱之外却有这么多。再比如,由于没有一个演员,主角蜻蜓和柯凡是由不同的人构成。这使得影片扩展出一层更深的含义。佛教里的一个重要命题是不注重人的肉身本身,注重的是灵魂的部分和轮回的部分。比如说此刻,我在这儿,你在那儿,谁是真实的自己?我们存在于何处?其实我们是不知道的。你可能是过去不知道多少代的一个姻缘的替身,或者说灵魂附体,是精神层面或者灵魂层面的东西,所以故事为什么从寺院开始。这些看起来毫不相干的人的某一段生活片段,被植入到另一个人的前尘后事,构成了主角,这个主角到底存在不存在?故事中的他和现实中的他们,究竟谁是谁的投影?今天的人,每个人都拿着手机,这手机如同另一个演双簧的自己,向世界发布着伪自然的自己。这个时代,无法给出判断的依据。

▲ 《蜻蜓之眼》剧照

Q:电影旁白里边有很多隐喻、象征,甚至有很多像是名言警句,警示录似的。您怎么平衡电影作品中文本和图像的关系?

徐冰:

其实这就体会到做一个电影,或者说做一个导演,我觉得是非常考验这个人的,它真的是鉴别你这个人整体的能力和水平。关键在于这个人对文化,对人类文明发展到今天这个节骨眼上的时候对它的判断。我觉得我们很多电影人或者导演,其实在这上是有失误的,费了大劲,花了大钱,做了各种各样视觉效果都毫无问题,都太好了,但是就是是一个封建思想的系数,或者是一个反动的系数,它和整体文明的趋向和追求的东西是被动而驰的。而当代艺术其实是某一件作品,它有时候是并不这么要劲的把你这个人真正的能力,或者说你这个人真正价值判断的水准给反映出来。因为可能你很多作品放在一起的时候,你的问题也好,或者说你了不起的地方才能够表现出来。因为比如这一块砖我给它打磨地特别光,它也可以是很好的作品。其实它未必能够暴露出你这个人全部的真正优势和劣势。

很多人都会问到这部电影是先有剧本还是先有影像?这部电影由于制作手法的特殊性,甚至可以说,剧本还没有,已经开始拍摄了。在剧本发展与影像材料之间是一个不断的相互补充和相互发现的过程。从搜集素材开始,到编写故事,又发现新素材,再改变故事,来来回回不知多少次。编剧翟永明和剪辑马修和张文超真的很辛苦。

Q:那声音呢?

徐冰:

绝大部分背景音乐都是我们加的,比如说背景音,因为我们希望这块有一个汽车,但实际上画面没有,那我们可能用背景音来补充说明这块有一个汽车。因为它自己给自己做的限定性,实际上它确实有很多的制约,怎么样用这个制约,把这个制约有一点点信息和价值都挖掘出来,这是重要的。

Q:作为艺术家,关于未来的发展,如何平衡技术至上和朴素的传统文化哲学间的关系?

徐冰:

很难说,其实这个问题很难回答,我想没有一个人能回答清楚,艺术家也不是算命的,他没法判断。今天任何领域都无从判断。今天人思维的被动是判断支点。现在世界都在探索一种新的,能够解决世界问题的价值观,一种制度。

▲ 艺术家徐冰在洛迦诺

本片由著名诗人,意大利“Ceppo Pistoia国际文学奖”得主翟永明担任编剧兼制片。金马奖最佳剪辑得主、法国剪辑师马修(MatthieuLaclau)担任剪辑兼制片。新媒体艺术家张文超为联合剪辑。李丹枫担任音效指导。半野喜弘担任原创音乐。张撼依为联合编剧。

▲ 获奖影片《蜻蜓之眼》团队在第70届瑞士洛迦诺电影节上,左起:剪辑师马修、编剧翟永明、导演徐冰、剪辑师张文超

导演自述

徐冰

2013年我就想用监控视频做一部剧情电影,但那时可获取的监控资料不足以成片,两年前中国的监控摄像头接入云端,海量的监控视频在线直播,我重启了这个项目,搜集大量影像,试图从这些真实发生的碎片中串联出一个故事。

我们的团队没有一位摄影师,但无处不在的监控摄像头24小时为我们提供着精彩的画面。这些监控画面可以几百个小时什么都不说,冷静得吓人,也可以在瞬间疯狂地发生超出人类逻辑范畴的情形。这些看似毫无关系又有着必然关系的真实片段,能揭示出我们的眼睛无法看到的东西吗?这些真实的影像碎片与“真实”的距离到底有多远?

《蜻蜓之眼》是一部81分钟的故事长片,它寓言式地讲述了一个当下现实的故事,揭露了日常生活中隐藏的危机以及超出我们控制范围的事件。反映出人的私密情感的脆弱性与当代生活处境的焦虑与不安。

这部电影以世界现场为依据,重现了1998年电影《楚门的世界》的想象。数据表明截至2014年,全球安装了约2亿4500百万台监控摄像机,并极速增长着。今天的世界真的变成了一个大影棚,无数的监控摄像机每天产出大量的真实至极的影像,成为我的电影创作取之不尽的资源,也为我提供了全新的电影制作方式的可能。我感兴趣的是,寻找一种与当代文明发展相匹配的工作方法。

电影制作越是进入尾声,越让我有一种不安,我们与这些从未谋面的人们是一种怎样的关系?我们在做什么?边界在哪儿呢?

不管怎么说,我与团队以及相关的人们共同完成了一件看似不可能完成的事情。

瓦尔达影像奖

“瓦尔达影像奖”由著名法国新浪潮电影导演阿涅斯·瓦尔达于2012年在中央美术学院城市设计学院电影与影像艺术系设立,旨在提倡影像创作的实验性、艺术性和包容性,鼓励跨界创作、实验影像创作,奖励和发现有实验精神的青年艺术家和学生,让实验精神进入当代影像创作的主流。

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。