凤凰艺术 2015-07-23 22:05

2015年6月25日,历经了三年筹备,由中国民生银行全额捐资兴建的北京民生现代美术馆正式开馆,并同时推出开馆展——“民间的力量”,开馆展展出了186件自上世纪70年代以来的具有社会关照的艺术作品,完整呈现了近40年中国民间社会的变迁。

继开馆展大获成功之后,北京民生现代美术馆推出民间的力量——“碰撞”系列讲座,邀请在开馆展的征集单元与邀请单元的艺术家代表进行对话。在“民间的力量”这一主题框架下,他们同样交出了体现中国现实社会思想与情感、关切与担当的艺术佳作参加展览,却也因为时代及个体的差异产生出不同认知、情感和作为视觉艺术的表达方式。推出“碰撞”系列讲座的初衷,是希望在“新”与“老”的碰撞中迸发出思辨的能量和艺术的火花,从一个全新的角度带领社会公众进入展览而理解艺术。

▲ 讲座海报

第一期讲座于7月19日隆重举行,特邀艺术家张大力和竞赛单元艺术家伍伟进行对谈:一个是驰骋艺坛多年的前辈,一个是崭露头角的年轻艺术家,各有所长,却都情衷雕塑,在他们眼里 “雕塑”应该是什么样子?凤凰艺术带您直击讲座现场,为您整理最精彩的对话观点,以下为现场及对话实录。

“雕塑无边界”对话现场

▲ 讲座现场

▲ 讲座现场

▲ 讲座现场

▲ 讲座现场

▲ 讲座现场 从左至右:主持人、艺术家张大力、艺术家伍伟。

▲ 讲座现场 从左至右:艺术家张大力、艺术家伍伟。图为张大力发言。

▲ 讲座现场 从左至右:艺术家张大力、艺术家伍伟,图为伍伟发言。

对话及提问环节

张大力:雕塑没有边界,实际是说艺术、思想没有边界。

主持人:张大力老师的创作倾向于介入外部与现实。比如你的“第二历史”这样的作品,由于介入社会现实而带来的阻力应该是非常大的,如何解决这种阻力?

张大力:我们每一次的变化,都是因为这个国家的变化使我们在夹缝里生存下来。比如说如果我不上大学,可能在一个工厂当一个工人,虽然在那个时候是不错的一个选择。我很幸运考到北京来,然后中国进入市场经济时代,靠艺术可以生存下来,每次中国的变化都带来我个人的变化,在这种大的变化当中我也抓住了内心不能放弃的东西,所以我的创作是从这种时代变化里找到我个人跟时代之间的关系。比如《愚公移山》,这里面三个层面:第一个是古代的故事;第二个层次是我们必须要读的老三篇《愚公移山》与《毛泽东选集》;第三个是后来我上大学的时候看到徐悲鸿画的两张《愚公移山》,一张国画一张油画。他是1939年画的这两幅画,毛泽东写的文章是1945年,我们大家都认为是徐悲鸿读了毛泽东的文章来创作《愚公移山》这两张画,这是当然的一种想法,所以理论跟创作是颠倒的。后来我创作《愚公移山》之后,后面还有更多的感触,愚公是什么?现在所有中国人都是愚公,我们不需要太多的愚公了,我们天天挖,天天刨,只能挖走物质上的山,精神上的山挖不掉。我创作《愚公移山》,很多人不一定能理解这个作品。前几天有一个大款到我的工作室,他说“《愚公移山》我很有兴趣,我理解的《愚公移山》就是劳动人民劳动了一生还没有衣服穿,穿不上衣服”,所以很多作品到了最后可能变成了各种各样的理解,不是你的理解。所以你在这个宣传过程当中怎么把这些东西再抓回来,让更多的人支持你的理解,不能大家都是愚公。我需要的是他一看就懂,没有这种感觉他花再多的钱我也不高兴,如果能看懂我作品的,我可能会送给他。

为方便您但阅读,以下实录中,主持人简称为“H”,张大力建成为“Z”,伍伟建成为“W”, 观众提问简称为“Q”:

H:二位老师从艺术创作开始到现在,创作形式是非常多元的,虽然我们说雕塑没有边界,但是每个艺术家可能在创作的过程中还是有很多区域,我想问问两个老师,关于个人所采取的艺术形式之间的关系,你们怎么看这个问题?

Z:创作的时候确实是有规则,但是这个规则是一个思想上的主线,这个世界可能有一亿种思想,我们怎么去利用我们活着的这段时间来表达我们自己的思想?因为一个人一生三万六千五百天,这是满打满算,活一百岁,你在三万六千五百天,起码应该拿出一万五千天,因为前边有一部分都在睡觉,所以每个人都很平等,不管富穷,后边都会死。在这三万六千五百天我们作为一个艺术家怎么能够迅速地表达我们的思想主线?还有我们生下来每个人都不一样,有的人感情强烈,有的人含蓄,所以我们结合自身的条件找到我们的创作方法。从一开始的理想做到后来的时候,我认为这条思想主线要一以贯之,如果能贯穿到七八十岁,他的作品会变成一个大的作品,因为他的思想脉络很清楚,别人也能看到。

回到我的作品,我是用很多种形式不同的办法表现这样一种思想的脉络,比如说我用档案、雕塑、绘画,然后我用行为或者是文字,我创作的所有东西,所有形式,最后都表现出一种思想,就是批判现实,对中国当下的一种关心。我们不能说自己是一个画匠,当然我不反对在艺术学院里学完了靠这个生活,我觉得一个优秀的艺术家,作为半个知识分子,有责任,有担当,在三万六千五百天要做出一件事情,你看到一些现象的时候就会有感而发。批判现实主义是我的主线,我把我内心的思考和想法,包括我看的书,用各种各样的艺术形式呈现出来,让大家看到我作品的时候能看到问题,他会产生想法或者是有一种感动。我认为我们仅仅做了一点点,作为一个艺术家来说,我认为当之无愧能做出我想做的。

伍伟:庞大的信息量造成青年艺术家在创作选择上的迷失,我的习惯是做减法。

▲ 伍伟,《生灵》,《民间的力量》参展作品。

▲ 伍伟,《生灵》(局部),《民间的力量》参展作品。

W:从个人创作的角度,我觉得我们这个年纪或者这个时代的艺术家有一个共同的问题或者说是烦恼,是做艺术的时候我们已经有太多的前辈去做很多这样的实践,也有非常庞大的信息量,我们想去获取某一种或者某一个艺术家的资讯或者档案是非常容易的,这样造成我们在艺术创作的选择上造成一种迷失。我觉得我这个年纪或者是同等的年纪的艺术家来讲最重要的是清理、区别于其他人,是做减法。所以从我的习惯来讲,我的想法是我从我自身的经历找到一种我长久以来甚至从小都有的一种趣味,或者一种取向,或者一种心理的影射,我从这个感觉出发去找我想表达的,把它具体化,找我想表达的类别,逐渐在我的实践中形成明确,也是慢慢浮出水面一样逐渐明确的一个观点,再去选择怎么样把一个东西实现出来,用什么更好的方法,我是利用现成品还是用传统的、经典的雕塑语言,或者是绘画,甚至是水墨,甚至是一些抽象画。你去怎么样选择和你最后选择的方式跟你最初萌生的想法是非常连贯的。我觉得我最重要的是要梳理出自己的线索,然后变成我的一个能量核,在内心的能量核,我是利用能量核去创作。

H:这个问题是我们这一代人,或者是全球化、互联网兴起以后所面临共同的问题,过多的信息在某种程度上是幸福的,同时又是一种烦恼。特别是我们如何在这个繁杂的信息中挑选出很有效的东西,我想这个方面大力老师应该是非常有经验的。

▲ 张大力,《愚公移山》(夜景),《民间的力量》参展作品。

▲ 张大力,《愚公移山》(背景),《民间的力量》参展作品。

▲ 张大力,《愚公移山》(正面),《民间的力量》参展作品。

Z:现在的信息确实是太多了,尤其是通过互联网看到听到的太多了。我想说我这代人能选择的很少。当年我的第一志愿并不是做一个画家,我想当一个作家,但是没有实现,因为那个时候我在东北的一个小城市,连图书馆都没有,那时候没有几本书,而且我的小学的第一个课本就是《愚公移山》、老三篇,所以我在美术馆展出的这个作品“愚公移山”是有个情节在里面,当然也更复杂。后来我就放弃了,因为没办法读到更多的书,很痛苦。

我80年代上大学,那个时候王府井书店开始有国外的各种书进来,像萨特的书、《梦的解析》,还有小说,人都排队去买书,那个盛况到现在已经不复存在,因为现在我们网上的资料太多,书很多,我们的选择不少。所以那时候我们抓住个稻草就不放,我觉得我们的一生时间很短,我们会做很多。像今天的年轻人说选择太多,选择太多、选择太少都是一种痛苦,这两种痛苦应该都是一样的,虽然是选择的方式不一样,但都是痛苦。这种痛苦怎么办?当一个东西很多的时候应该清楚哪些东西是糟粕,哪些东西是经典。其实经典的东西非常少,我们的时间那么短,如果按照古人说读万卷书行万里路,你读一万本书是不可能的,我们只能浮皮潦草地看,但是肯定要选择一些最伟大的书,是不会错的,因为千年来流传到今天,留下的肯定是好的,我们知道我们选择的是什么,肯定是最好的。这是我的建议。

H:如果您置身于这个时代,跟伍伟一样的年纪,会有什么样的选择?

Z:我觉得每个人应该找到自己的痛点,找到痛点以后就知道怎么样解决这个痛点。因为人是有感情的,酸甜苦辣咸都应该尝试,哪个没有都不好,没有痛光有快乐不行,所以在一种痛,一种伤,受到很大的伤害,在这个里面要找到最有幸的当成创作主要方式。当然我选择是批判现实,有很多人是幻想,他做工作室的幻想,他画唐朝、明朝的东西,画很多不存在的东西,还有很多人是天生体验,还有更多的人他们是选择跟大家的主流方向是一致的,我觉得选择主流方向一致就不好,最好的是选择你自己,因为这样你才能不停地往下走,才能变成一个优秀的人。

伍伟:我想把隐藏在心里的感情,传达给作品。

▲ 伍伟,《食指 》,棉布材料,2009年 。

H:关于这个问题,伍伟老师更倾向于内心一点,我想问像您这样倾向于内心表达的艺术家怎么看待艺术创作和现实之间的关系?

W:刚才张老师说的痛点,对我来说很有触动,我想介绍一下我来北京做的第一件作品就是一根食指的作品。那件作品是我从河南郑州来到北京进修,尺寸是高3.5米,直径85厘米,它是我自己的一根手指,这个很明显是一个雕塑的形式。为什么会做出这样的作品,因为我之前在河南郑州是完全没有当代艺术的一个环境,然后自己又想去实现这个愿望,带有很长时间的一个沉寂期,来到北京以后又觉得非常没有安全感,这种没有安全感大家也能理解,让我对一种强大的力量有一种内心的渴求,这种渴求实际上带给我的是一种心理安慰,是一种心理治疗,我想作为一个很强大的,我十分缺失的一种强大力量、一种抚慰。我非常想做这样一个东西,他是用咱们日常见到的白色棉布,用缝纫刺绣的手段来做,非常柔软,当你展出的时候他挂在房顶,是一个很有力量的手指直接点在地上,就像一个佛指,当你去掉是一个柔软的棉被,就是包一下被打走,这非常符合当时的一个心境。我不是一个直接把自己心里的想法说出来的人,我想把我的感情隐藏在我的心里,传达给了作品,这是我觉得作品为什么产生的一个缘由吧。

张大力:我通过作品去找寻自己与中国的变化之间的关系。

H:我感觉张老师更介乎于外部与现实,你在“第二历史”这样的作品中介入社会现实的阻力应该是非常大的,如何解决这种问题?

Z:我们每一次的变化都是因为这个国家的变化使我们在夹缝里生存下来,比如说如果我不上大学我可能在一个工厂当一个工人,那个时候是不错的一个选择,我很幸运考到北京来,然后中国进入市场经济时代,靠艺术可以生存下来,每次中国的变化都是我个人的变化,在这种大的变化当中我也抓住了内心不能放弃的东西,所以我的创作是从这种变化里找到我个人跟变化之间的关系,比如《愚公移山》,这里面三个层面:第一个是古代的故事,当时对这个过程很不理解;第二个层次是我们必须要读的《愚公移山》与《毛泽东选集》;后来我上大学的时候看到《愚公移山》是徐悲鸿画的两张画,一张国画一张油画。他是1939年画的这两幅画,毛泽东写的文章是1945年,我们大家都认为是徐悲鸿读了毛泽东的文章来创作《愚公移山》这两张画,这是当然的一种想法,所以理论跟创作是颠倒的,后来我感觉《愚公移山》被创作之后,我后面还有更多的感触,愚公是什么?现在所有中国人都是愚公,我们不需要太多的愚公了,我们天天挖,天天刨,只能挖走物质上的山,精神上的山挖不掉。我创作《愚公移山》很多人不一定能理解这个作品,前几天有一个大款到我的工作室,他说“《愚公移山》我很有兴趣,我理解的《愚公移山》就是劳动人民劳动了一生还没有衣服穿,穿不上衣服”,所以很多作品到了最后可能变成了各种各样的理解,不是你的理解。所以你在这个宣传过程当中怎么把这些东西再抓回来,不停地办展览,让更多的人支持你,不能大家都是愚公。我需要的是他一看就懂,没有这种交感花再多的钱我也不高兴,如果能看懂我作品的,我可能会送给他。

H:你希望会有什么样的策略?

Z:最重要的是需要知音,知音的故事在中国流传几千年,有时候看对方一眼就懂对方的心了,不要那么多解释。所以知音对我来说很重要。

W:我觉得一个作品有可解读的一方面,还有不可解读的一方面。作为一个艺术家我觉得你把可解读、可表达、可说清楚的部分你说清楚了,不可说清楚的,其实可能永远没有一个人会懂。

张大力:当下中国还没有把雕塑的意义真正地表达出来。

H:你们怎么看待中国当下的雕塑?

Z:当下中国还没有把雕塑的意义真正地表达出来,我们大部分雕塑都是从博物馆、美术馆对学院里的雕塑,包括过去的大师、我们的老师,他们认为雕塑就是给一个东西雕像。后来我们做装置,做更多的东西,可是这个还不够,这个形态太少了,太简单,我认为可以有更多的潜能挖掘出来,有更多的可能性。我们艺术家有责任把美学,把雕塑的界限扩大,让这些雕塑在我们的生活里变成一个有用的东西或者是影响我们的生活,不能限于美学很窄的范围内,比如说你的家里,你的装修采用更好、更漂亮的材料或者是你的家里创作艺术品就不限于你的思想那么狭窄,所以我们努力的还不够。

W:确实是这样的一个问题,我觉得我看到的雕塑除了写实性的雕塑,还有一些伪抽象的雕塑,比如说城雕这样的形式其实非常多,而且我觉得中国在这个领域的探索还不够,在语言上也没有更多的探索,更多是借用了或者是学习了西方的一些语言,自己在语言的建构上并没有太多的贡献。不是一个立体的东西就叫雕刻,更多的是一个跟空间的关系,跟空间甚至无,甚至反射这样的一种关系,但是我觉得中国在这个方面是停滞的。

张大力:中国的城市雕塑并不是由艺术家的意志决定的。

H:您提到一个非常重要的问题就是城雕,我觉得西方和中国的在公共景观上有很大的区别,中国的城雕好像是跟职业艺术家好像没关系,他是一个相对代表一个比较庸俗的大众的美学,但是西方的公共艺术跟摆在室外的雕塑跟他职业艺术家的东西基本上是一致的。是我们职业的艺术家他们的影响不够?还是说这个社会的主流就是这样的?艺术家不会去主动地进入到这个领域?

Z:我们这二十年产生的城雕,不是一个大球就是一个圈或者戏剧人物,很多都是一部分人的想象,他们觉得很现代,大球代表着人脑或者是代表着太阳,我看了好几个球的雕塑,有的是一层层的,有的是球上套着球,都是花了上千万。我们一百万就能做得特别好,很可惜我说服不了他们。我也说你可以选我们的雕塑,选我的一个马的作品,他说你的马上面雕一个猴子就好了,“马上封侯”嘛。根本的原因不是我们艺术家不想做或者做不好,是各种外部因素限制了我们。

W:确实是这样的,也有一些机会找到我让我去做。看到我要做的方案的时候,他非常诧异,他不知道你要搞什么,觉得有点儿惊悚,而且他觉得用任何材料,任何东西都应该是他们可以控制的,能随意地干预到每一个环节。这是非常可怕的,之后再有这样的一些机会我可能就主动放弃了。

伍伟:我们所讨论的传统概念是混乱的,创作应该不分古今。

H:中国还有一套“伪传统”,部分人可能更加信服这个东西。

Z:如果是真正优秀的传统,我认为比如说从唐宋以来那些伟大的传统,包括皇帝画的画,那个传统非常不错,问题是那个传统被切断了。所以今天的传统加上一点中国老的传统,加上一点点话语权的态度,加上一点点的风水之类的,乱七八糟的东西都会出来。可能百姓看不出来不好看,可我们作为一个艺术家来看很痛苦。

H:谈到传统,我看有很多人认为伍伟老师的作品很神秘,能够联想到《山海经》这样的东西,是怎样的知识结构或情感促使你的作品跟我们的传统发生关系?

W:我们讨论传统的时候,这个概念是非常混乱的,比如说不同的时代有不同的传统。比如今天当我们说美术的传统,我们可能更多的是说苏派的传统,甚至法国的早期的写实主义、学院主义的传统;我们谈水墨画的时候,我们追溯雕塑、佛像的传统。我觉得传统不能简单去谈论,我的作品里不只是从传统里面借资源。实际上在不同的时代,应该找一个超越的东西,一个在造型里,在艺术里甚至不分古今的一个东西,这个东西到今天同样能打动你,这个传统还在生效,而不是一个节目、庙会、对联这样的东西。这个传统可能是一种思维,一种视觉经验。对我来说我是借用了传统中的一种感受,这种感受到今天我觉得同样打动了我,比如说传统神话故事里面的一些神兽。我对触觉、触摸有一种特别的经验,我对动物的身体,包括动物本身的纹路造成的意义更关注,但是这个关注我更多的不是在讲故事。我是想把一些所谓的故事性去掉,然后还原到一个最简单的,可能只剩视觉上的触感的一个部分。

H:张老师他说他最喜欢的作品是宋徽宗的那个作品,您谈一下。

Z:我们今天在座所有的人,没有人可以说自己是懂传统的,中国的传统是非常庞大优秀的,但是被割裂了,所以今天我们说借鉴传统就可以了。今天我们认为传统有几部分,一个是我们中国传统,一部分是革命传统,革命传统在我们身上比较多,混杂了一些过去中国的东西、西方的,也包括从马克思那儿来的。但是对于我来说,我为什么喜欢宋徽宗的“瑞鹤图”,我从里面看到的是一个天下。当时画那个画当然他是以皇帝的身份,但首先他是一个文人、因为当时他活的时代有张载,张载说什么叫知识分子?知识分子就是“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。“为万世开太平”我从他的话里看到了祥和,这是我喜欢那个画的原因,我内心也想得到传统、得到那个画的世界。

伍伟:我觉得中国的意识形态不是太少,而是太多。

Q:在西方当代艺术发展最快速的50-60年代,美国和英国的艺术家们的自我觉醒和行动,推动了艺术的发展和自由,您觉得在中国五到十年的未来,中国的艺术家会产生什么影响?

Z:我觉得全世界的人都是一样的,都是企图推动社会前进,但当一种观念完全占主导地位的时候,其实是非常糟糕的一个事,我们希望有更多的思想和观念被采纳。我是亲眼看到中国的当代艺术怎么发展的,80年代的当代艺术是特别小的圈子,但是今天当代艺术可以在一个很漂亮的一个空间里展览,有这么多人来看,包括我们今天的讲座在这里谈当代艺术,这个过程我是看到了,当然我们一直不满意,我们希望这个社会更优秀,做得更好,全世界都是一样的。而在中国一个艺术家去展示自己或者是推动一个思想,我认为必须有一套很好的方法。在这过程中,艺术家应该用他的聪明才智,让原有的阻力慢慢地接受、理解,最后把你当成一个朋友对待,这是我的想法。

W:我觉得如果你自己的个人表达有效,更多的人去理解你,而不仅限于一个小圈子,更多的人甚至普通人去理解承认你,那么你的个人表达是有效的,是有价值的。我们每个人都实现自己的表达,实现自己的价值,这个社会才会更加进步。

张大力:艺术家每天熟视无睹的,轻松放弃的,对我来说都是好东西。

Q:我觉得艺术家代表着中国现在最先锋的思想,有一定程度上有很多东西上升到哲学问题了,你的灵感从哪儿来?你怎么样保持你的先锋性的?

Z:这问到了一个根本的问题,一个艺术家如果二十年、三十年或者五十年持续地创作,不停地产生作品,这个动力从哪儿来,灵感从哪儿来?艺术创作绝对是一个理性的创作,艺术家一般保持自己发动机每天运转,就要牵扯到一个思想的问题,如果一个艺术家没有哲学观和世界观就没有办法继续创作。我认为艺术创作有三板斧,第一个是年轻的时候靠着自己的热血、靠着冲动做的不错;第二个作品持续下去差不多;到第三个很多艺术家都消失了,你创作不了,回到过去随大流,哪个卖得好就画哪个。但是要思想特别锋利,就必须建立自己的思想,必须懂得“道”,没有“道”,“器”对你来说就选择不好。所以我的创作灵感批判现实主义以后,我的创作非常容易,我可以每天创作新作品,这些新作品就在你的旁边,每天我们大家熟视无睹的是什么?或者是你轻松放弃的东西,对我来说都是好的东西,我把这些东西放在美术馆里,放在画廊里,让别人用另外一个视角去看,让你产生思考。

W:灵感最开始是一个很小的一个想法,这一个想法是要跟你有非常紧密的关系,你不能去伪装一个想法。你要做的作品跟别人不一样,首先是向内发现,找到你自己的特点,一旦开启了灵感面对的不只是灵感和做一个作品,因为你的每一个作品不是孤立的,一个艺术家不是做了一件就是这一件,下一件又是另一个,不是这样的。艺术家一生都在游走,从一个能准确表达你内心的灵感出发,开启一条线索,这个系统会越来越丰富。可能我的一生都完成不了,而且别人只看到一个作品觉得这个人是这样的,但对你自己来说,你一生都在完成这一件事,你会越来越丰富。你会找到一个灵感带来所有关于这个系统学术上的支持、思想上的支持,甚至材料的支持,你喜欢的艺术家,你去想要研究的对象会越来越丰满,可能你这一生完成了这样一个很大的一个观点,你可能还完成不了。

Q:老师刚才说的话题,我想回到作品本身来了解两位老师的创作,张大力老师提到的批判现实主义,在你的作品《第二历史》以及刚才伊秉绶《绘画》系列,你可以挑几个典型的作品的例子来讲一下,具体讲一下批判现实主义是怎样体现作在作品当中的。同样一个问题问一下伍伟老师,您的作品是一以贯之的思想,关键词是什么,你也可以根据作品跟我们分享一下你的思想。

Z:那个绘画是跟拆迁改造有关系,因为当时我也看梁思成的书,我八几年在北京,当时北京的城墙已经被拆了,结构还在,所以看到周围的四合院非常漂亮,我在90年代初的时候他的作品就是那样,当时北京拆迁对那一点的时候我也在想谁有权利就决定城市的面貌,是一个命令决定城市面貌,还是专家来决定城市面貌,中国人说老实话,我们找不到,我们看到那么伟大的建筑真舒服,到西安就是这样,当然有一些小城市,像平遥特别美,都太商业化了,太小了。权利可以改变城市的面貌,我在这儿想说,我们在这儿生活了很痛苦的一个阶段,我也不敢说中国永远不会好,中国实际上慢慢会好,但是他的变化会变得很痛很不舒服,我们怎么超越,超越的唯一的办法是你要认识到文化有形而上的,我们不能每天面对形而下的生命,我们应该找到形而上生命的本质。然后变成你的一种思考的方式,让你自己舒服才能表现出来,我的作品最后实际上我找到了一个办法形成了。

第一拨我没上去第二拨我上去,可是我不会这样做,我把那些人推开,天天推就会受到伤害,伤害的不是别人,是你自己,所以找到一个平衡的办法,我现在已经找到了这种办法,所以我平衡一下我的创作。 伍伟。

W:从我的作品讲实际上我想建立一种物质欲精神的一种通道,从我作品里面可以说,刚才说关键词,我觉得有灵性、神性、物质、身体,还有内心这样的一个东西,我想建立一种不是你刚才我们说的一部分是能说的,一部分是说不出来的,想让这些说不出来的东西我不能用语言表达的东西在我的作品里面体现出来,但是我的这些所谓关键词提供了一个导向,我希望观众看到我的作品会往我想要让他去的地方去想,然后我觉得作品是开放的,任何人可以去想象。

H:还有没有其他想说的?我觉得要不然两个人互相提一些问题,特别是伍伟老师对张大力有特别想问的吗?现在这样一个机会。

▲ 艺术家伍伟工作室

▲ 艺术家伍伟工作室

▲ 艺术家伍伟工作室

W:我先想到一个问题就是我去张老师工作室可以说被深深震撼到了,因为我第一次看到那么大体量的创作和那么大面积的工作室,就像一个美术馆,我觉得张老师给我感觉非常温和、谦和,你怎么控制这么大的动作量,怎么做到的,比如不同的有绘画,有雕塑、装置、包括标本各种各样的东西,有一些不可能完成任务的感觉。我想知道你怎么控制这么庞大的创作的?

Z:牵扯到具体的问题,因为我是大学毕业以后没有分配,要当艺术家是我自己这样生存下来的,我面对的问题就是生存压力很大,既要创作又要把作品卖出去,所以从八十年代我就是一个职业艺术家,没有为别人工作一天,我都是为自己工作,这些问题当年也困扰着我,我画一张画,没有房子住,画得很大,我搬来搬去放不了,所以我创作比较小的作品,慢慢的当我能控制得住的时候我想做几张大画或者是更有表现力、扩张性,后来我慢慢地开始走出一条路,每个人创作是从他的自身出发,比如工作室,实现作品的过程中怎么消耗这些钱,有多少人解决技术问题,这些东西会具体到量化,具体到具体数字,你要做一件作品通过这种办法,第二件作品就很获利,有的东西在中国有没有什么东西可以做?比如说很多技术问题解决不了可以交给工厂去解决,工厂有钱多有,钱少的问题,还有你的助手,还有你的思想怎么传达到这个创作上来,包括创作背后的形态怎么展示,有公式,如果把这个公式找到了,这套东西很容易解决,大部分艺术家都是太感性、太激动了,创作一个作品,他完成了一件不可能完成的事,之前你就知道如果这件作品不能100%达到你的目的只能达到60%就等一等,创作是一个简单的事,对我来说做作品最难的就是思考,思考是很焦虑的一件事。他的动力从他的内心深处而来,但是他的内心深处的发动机一直往前走,走到多元,能在某一个过程当中会不会有一个变化或者是整个改变,怎么去把握创作。

W:我觉得灵感内心是开启了一个方向,开启了一个创作的道路,在过程中会不断地吸收沿途的一些知识,吸收这些有用的东西,我觉得没有用的东西,这样一个内心的一个愿望一个需求又变成了你一个判断的标准,在过程中会选取哪些东西,放弃哪些东西,这个对我来说是比较重要的。

现在我在过程中有一个例子开始我是用布做雕塑手指的作品,从内心出发解决我个人的一个心理的问题,到11年的时候,我开始用书和纸创作,我希望解决的是共性的问题,而不是个人的问题,都是来自内心,我想解决一个共性,我想解决一个文化的问题,一个文明的问题,一个文明在传承的过程中失去了什么或者是有些东西是不是起作用,所以我创作用纸、用书做了一些作品,不断地丰富,不断地提取一些东西,而且我所关注的点也会很明确地选择,比如说我要研究哪些艺术家我就知道这些艺术家可能跟我带有一些共性的东西是这样的。

张大力:管理号自己的创作道路,对一个艺术家非常重要。

▲ 艺术家张大力工作室

▲ 艺术家张大力工作室

▲ 艺术家张大力工作室

▲ 艺术家张大力工作室

Q:刚才提的也挺好玩的,创作是理性的过程,但是需要感性的介入,我的疑问是您的作品,做的作品是像公司化那样管理吗?好多人要介入过程当中,如果你想让它公司化管理,我想问点儿实际过程中是不是公司化?

Z:差不多,因为每个人管理自己跟一个公司管理自己是一样的,怎么理想化、图像化,这个牵扯到不要把这两个概念搞混,它是两个概念,一个是战略问题,一个是你的创作,激动的创作短兵相接是一个感性的,感性的应该是在后面,理性的在上面,管理好自己,管理好自己的作品,管理好自己的创作道路,对一个艺术家非常重要,如果你自己管理不好,管理不好你的主观创作,你的创作是什么连你自己都说不清楚,所以我认为整个的创作道路某个阶段性可能性,你看人的一生本能地研究自己的思想,绝对是一个理性的,没有那么多感性,每次感性的爆发消化掉就没了,一个人可能是特别理性走到最后,当然这个理性有很多种,有的人是一二三四,有的认不是这样,有的人是从一到二,从二到四,从四到八,理性有很多种,我们经常说艺术家创作肯定不是1+1=2,1+1可能是等于11,这个也能找到规则。

Q:您刚刚提到公司化的问题,现在艺术的世界更需要这样的团队式的甚至是公司化的管理,因为跟现在的局面有关系,一个艺术家你是什么特点,你想做出什么样的情况,你想做出什么样的地位,跟个人的要求不一样,实际上可以由一个比较平衡的点,因为毕竟不是要做一个企业,不是越大越好,可能有一个平衡的点,你那么几个人,背后有多少人帮你,一个状态,可以最准确、最方便地实现你自己的想法,实际上你的目的是实现你的想法,你的想法是核心,作品是核心,所有的工作,包括画廊的工作、美术馆的工作都是在帮助艺术家去实现自己的想法,核心在哪儿才是最重要的。

Z:实际上当代艺术是这样的,跟我们过去小范围的艺术不一样,你画国画有一个案子就可以,或者画油画有一个小小的工作室就可以了,当代艺术牵扯的面太多,很多东西艺术家自己做,你做一个雕塑,你得到雕塑工厂铸铜,铜感觉白铜、纯铜,价钱不一样,效果也不一样,技术工人要告诉你抛光到什么程度,都得有专家帮助你,帮助你实现自己的想法,这个没有什么可耻的,所有的技术都是为了思想服务,你要解决这个问题,现在很多作品体量特别庞大,材料特别新颖,艺术家没有学那么多,他不是化学家,不是物理学家,他也不是工程师,包括中央电视台那个大楼,库哈斯他也解决不了重力问题,就画一个稿说你们请专家帮助解决就完了,建筑学院都给他解决了,所以他的作品能够呈现,但是解决动力作品的这些人只能作为技术呈现,不留名,不留形,就是一个体,做出作品的人他出名了,我们说盖房子这些人没出名,设计师出名了,不能说每个设计师都得盖房子,都得会了解水泥标号,就要最好的就完了。

艺术家作品欣赏

▲ 伍伟,《柏林-2》。

▲ 张大力,《风马旗 》, 黑桥工作室现场图。

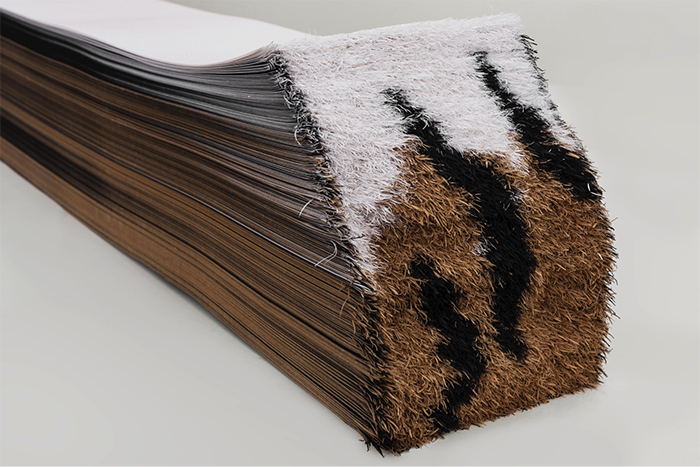

▲ 伍伟,《白虎3》,纸,36.5×36.5×27cm,2014年。

▲ 伍伟,《白虎3》,纸,36.5×36.5×27cm,2014年。

▲ 伍伟,《白虎系列》,2014年 。

▲ 张大力,《种族》,玻璃钢 ,2003年7月。

▲ 伍伟,《藏书》,2012年。

▲ 张大力,《种族》,玻璃钢 ,2005年3月。

▲ 伍伟,《虎变-1》(局部),纸,10×14×110cm,2015年。

▲ 张大力《 一百个中国人 》, 玻璃钢。

▲ 伍伟,《虎变》展出现场。

▲ 张大力《 一百个中国人 》,玻璃钢。

▲ 伍伟,《无题》,纸,30.5×30.5×25cm,2015年。

▲ 伍伟,《无题》(局部),尺寸可变,纸,2014年。

▲ 张大力,《一百个中国人》,展出现场。

▲ 伍伟,《增减系列》,纸,30×30×25cm(增1组,减2组),纸,2015年。

▲ 张大力,《广场》。

▲ 伍伟,《增减系列》(局部),纸,2015年。

艺术家简介

▲ 艺术家 伍伟

伍伟,本次“民间的力量”展征集单元综合类铜奖获得者。比张大力小了二十岁的伍伟1981年出生在郑州,2012年毕业于中央美术学院实验艺术学院(原实验艺术系)并获得硕士学位。伍伟擅长用纸来进行创作,此次参加“民间的力量”展览征集单元的也是他的一件以纸为媒介的雕塑创作《生灵》。虽是用纸,但伍伟却用它表达出了更加坚硬、原始的感觉。这件作品也因此打动了展览的评委会,顺利拿到了征集单元综合类的铜奖。

▲ 艺术家张大力

张大力,1987年毕业于中央工艺美术学院(现清华美院),中国当代最贴近现实、最具争议性的艺术家,也是最早关注民生并以此为题材进行创作的艺术家之一。1961年出生于哈尔滨的张大力,曾经以“涂鸦艺术家”为众人所周,是国内最早一批用“涂鸦”来表达自己艺术主张的艺术家之一,但在这种形式风靡社会的时候他却悄然抽身,开始尝试其他更为多元的创作形式,比如摄影、蓝晒成像、用树脂及玻璃纤维浇注的真人大小雕塑等。这些性质各异的材料在他的手下有了不一样的面貌,镌刻上了“张大力”的标签。本次“民间的力量”展览除了展出他的涂鸦代表作《对话与拆——平安大道》等之外,还展出了他2015年的雕塑新作《愚公移山》,甫一亮相就引起各界好评,尽管张大力自谦是“非专业“雕塑家,却将作品做得如此就精彩,让我们不得不赞叹他的多面才华。

(凤凰艺术 伯牙 独家报道 责编 Ichabod)