北京青年报 2021-09-08 08:05

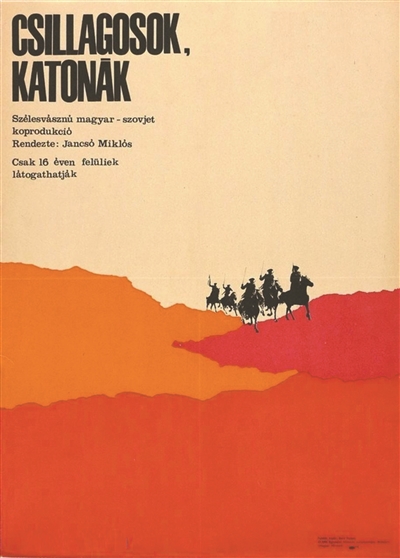

2021年适逢匈牙利国宝级导演米克洛斯·杨索诞辰100周年,日前结束的第24届上海国际电影节,“向大师致敬”单元展映了他的《清唱剧》《无望的人们》《红军与白军》《静默与呼喊》四部长片,以及《仪容》三部曲系列短片,以示纪念。这些作品与《闪耀之风》《红色赞美诗》《厄勒克特拉,我的爱》等导演的其他代表作,大多诞生于上世纪六七十年代,属于他中期渐趋成熟的创作。

作为一名作者导演,杨索不仅是匈牙利新浪潮的旗手人物,也是东欧甚至世界电影版图里不可或缺的重要成员。美国电影学者大卫·波德维尔与克里斯汀·汤普森合著的《世界电影史》一书中,对他给出极高评价:“很少有作者导演的作品将结构、风格和主题融合得像杨索的电影那么精确。他的叙事结构与电影技巧呈现出了一种既是抽象象征又是具体历史的权力奇观。他是东欧电影工业所能达到的艺术原创性和严肃性的首屈一指的典范。”

米克洛斯·杨索

顺应趋势与自成一体

分别发端于二战末期与上世纪50年代末期的意大利新现实主义与法国新浪潮运动,先后改写了其时的全球电影格局。世界多地的年轻创作者纷纷效仿,拿着摄影机走向街头,拍摄了大量反映战争尤其是二战,以及青少年当下生存状态的影片。苏联的制度关卡虽然严苛,年轻人仍然见缝插针,推出了一些颇具革新意味的作品。安德烈·塔可夫斯基上世纪60年代初期执导的短片《压路机与小提琴》、长片处女作《伊万的童年》,前者描摹当下都市,后者关注二战历史,现实叙事里均融入了超现实的梦幻笔触。

波兰、捷克、南斯拉夫、匈牙利等东欧国家,虽说与苏联属于同一阵营,但这些国家当时扶植电影产业的政策,要比“老大哥”开明得多。东欧的一些年轻创作者得以成立电影小组,搞起电影实验,打破社会主义现实主义题材影片一统天下的局面。安杰伊·瓦伊达的“战争三部曲”《一代人》《下水道》《灰烬与钻石》,罗曼·波兰斯基的《水中刀》与杨·涅梅茨的《夜之钻》等,是十分突出的代表作。

匈牙利新浪潮正是在此背景下应运而生的。参与影人的创作侧重,与世界范围的新电影趋势并无二致,集中在两个方面:一是通过追溯战争重新思考国家的历史与身份,二是展现当代青年的形象与观念。杨索起初的创作亦不例外。

杨索1950年从位于首都布达佩斯的匈牙利戏剧与电影大学导演系毕业之后,从事了将近10年的新闻纪录片工作,所拍多为反映匈牙利国家建设成果与人民美好生活的作品,并于1957年访问中国,拍摄了《多彩的中国》《南中国的风景》等四部纪录片,比1972年来中国拍片的安东尼奥尼(杨索的偶像之一)早了15年。不过这些纪录片与他后期执导的大多数作品一样难觅踪迹,只能通过文字资料了解。

1958年,时年37岁的杨索推出剧情片处女作《钟到罗马》。二战末期,德国纳粹强征一帮生活在多瑙河畔的匈牙利男孩入伍抵抗苏联军队,这些少年在老师的带领下奋力抵抗。电影的主题、风格、孩童视角甚至片名,皆有维托里奥·德西卡的《擦鞋童》《偷自行车的人》、罗伯托·罗西里尼的《罗马,不设防的城市》《德意志零年》等意大利新现实主义影片的踪影。

五年之后,杨索的第二部长作《清唱剧》公映。一名在布达佩斯工作的年轻军医,对于周遭的人与事时常流露不满,为了调整情绪,他回到故乡看望父亲,重新感受了一番曾经无比熟悉的农场生活,不过最终回归都市。比较特吕弗的《四百击》、戈达尔的《精疲力尽》、安东尼奥尼的《夜》等影片,可以看出杨索对于法国与意大利新电影的致敬。

这两部电影为杨索带来一定声誉,但他本人并不满意。从年龄来看,拍完《清唱剧》的杨索面临“岁月不饶人”的问题,需要找到专属自己的风格与表达,不能总是跟在别人身后走路。幸运的是,从1964年的第三部长片《我的归乡路》开始,他的创作渐渐自成一格,执导了后来被称作“政治歌舞片”的诸多佳作。

《红军与白军》

群体关系与权力游戏

《我的归乡路》虽然与《钟到罗马》一样,说的也是二战尾声的故事,不过杨索电影中的标志性元素,已经显现雏形。

一名曾为纳粹效命的匈牙利年轻士兵回家的路上,两度被苏联人俘获,后来被派去偏远的牧场,与一个年龄相仿的苏联伤兵一起饲养奶牛。两人在相处的过程中,突破国家层面的矛盾(曾是纳粹仆从国的匈牙利,在德国撤军后又被苏联接管)成为兄弟。伤兵伤势加重生病垂危,他几次拿枪威胁路过的匈牙利同胞,希望能找到医生救助可怜的朋友,无奈人算不如天算。他最终登上了返乡的列车,却又被曾受他威胁的同胞抛弃在荒野。

片中主角与苏联人尤其伤兵的亦敌亦友、他与同胞的互助互害,在1968年的《静默与呼喊》中也能见到。影片以俄国十月革命及随后的匈牙利革命为时代背景,白军将领屡次放过藏匿在村中的红军逃兵的原因在于两人是旧相识,但大环境并不允许他一直念旧。

并非一成不变的关系,不止适用于个体之间,不同群体甚至群体内部亦是如此。暴力跟着权力转移、权力随着局势变化。掌权者与无权者、施暴者与受害者的身份,不经意间便会对调。杨索的镜头下,没有绝对的善恶之分,一切都是相对而言。

1967年的《红军与白军》,故事年代与《静默与呼喊》一致。两支原本对立的队伍,脱下制服可以在伏尔加河平原上的一座野战医院和平相处,一旦穿上制服,矛盾立刻凸显。野战医院见证红军杀害白军俘虏,也旁观了一大帮白军屠杀一小撮红军。

1969年的《闪耀之风》,是杨索的首部彩色电影。青年领袖带领左派学生占领教会学校时,因为方式过于平和,被激进的副手夺权,这帮人对待教会同龄人的方法,一度由非暴力的沟通转变为暴力的强加。但副手的权力很快又被研判事态的高层领导剥夺。

此类权力的游戏,揭示人类发展史的争斗本质。杨索的许多电影,看似说的是以匈牙利为主的欧洲革命与战争,实则道出人类文明进程背后的血泪。

1966年的《无望的人们》,讲述1848年匈牙利革命的余波,不熟悉相关历史的观众并无观看障碍,因为杨索将其处理成了抽象的缩影。游击队员与失去土地的农民为了生存,结成联盟从事抢劫犯罪活动。随着行动的失败,他们被军队抓去一个由石头砌成的集中营。军队负责人认为,这群罪犯中犯下命案最多者必然是首领。他们要想活命,需要以告密的方式找出杀人最多的那位。此事最终无疾而终,这群人迎来的是被集体屠杀的命运。

他们所受的集体性侮辱,还有戴上头套绕圈的行动、站在高处观看女性亲人被当众凌辱等。这种权力催生的荒诞画面,在杨索电影中比比皆是。《我的归乡路》中被苏联人擒拿的德军俘虏,不管是德国人还是匈牙利人,从事苦力劳动之前,都要赤身裸体跳进河中洗刷罪恶的身份。《红军与白军》里红军俘虏中的匈牙利人,虽被白军区别对待,曾与他们并肩作战的诸多战友,却要在白军的“示意”下,走上命运的轮盘玩起不可能赢的游戏:被强迫脱掉上衣象征身份被剥除的红军,如果能在15分钟内逃离设有重重障碍、站着层层白军的营地,可以免去一死……

不过杨索很少正面展示暴力与死亡,常会用远景处理杀人或迫害场面,有时干脆隐去过程。这让观众犹如隔岸观火,很难与那些受尽折磨的人物产生共情。但这正是杨索所要的。

演员在他看来,比法国电影巨匠罗伯特·布列松所言的“模特”更像工具,他们像他影片中的旗帜、制服、黑色帽子、红色丝带一样,只是象征性的符号,代表所属阵营。符号之间的矛盾与互斥,抽象概括了不同群体的对峙与冲突。斗争落败的一方,需要用荒谬的仪式,表示对权力的服从。

舞台仪式与超越自身

高度仪式化,正是杨索电影带给观众的直接观感。

费里尼的影片虽然都在摄影棚拍竣,不少作品的布景,却是依照他的故乡海港小城里米尼的风光搭建。杨索像费里尼一样,对位于多瑙河左岸的家乡瓦茨充满感情。他的许多电影,取景地都是类似瓦茨大平原的露天环境。这让杨索的作品具有一望无际的壮阔视野,可是就像《无望的人们》中的人物几乎只在平原深处的封闭集中营活动,他电影里的表演区域,又被规划得十分明确,两种空间借助宽银幕,对比非常强烈。

表演区域通常由卫兵、农民、学生等具备统一身份的群体,像古希腊戏剧里的歌队般,依照阵列构建而出,多为规则的几何形状。演员围绕自然风景或者特定建筑展开的表演,则是环绕式与往复式,基本不会逾越区域上下左右的“边界”,只会在其中来回游走,可以理解成在假定性的情境中完成的象征性动作。

与此同时,杨索的电影有非常突出的歌舞元素,《国际歌》《马赛曲》,以及匈牙利民族音乐时常作为背景声音响起之外,演员也会载歌载舞,这是它们被称为“政治歌舞片”的原因之一。最有意思的例子是,《红军与白军》里的白军给予野战医院女护士短暂自由的方式,是把她们带到小树林里,让她们在音乐的伴奏下跳双人舞。

这些让杨索的电影,在外在形式层面,非常像古老的露天戏剧演出,舞台化的倾向十分明显。

1972年的《红色赞美诗》,围坐在一起唱歌跳舞的农民,以从另一阵营的军队手中拿来武器的方式,象征性地完成起义。他们与军队谈判的过程也很戏剧化,女首领倒掉杯中酒,表示交流无效。1974年的《厄勒克特拉,我的爱》,古希腊悲剧故事被杨索搬到空旷的平原重新讲述厄勒克特拉联手弟弟为亡父复仇的经过,加入了反抗强权的元素,由各式各样的歌队以歌舞表演道出。

杨索年轻时的唯一理想是成为一名舞台剧导演,但他如此拍电影,不止因为梦想未竟(上世纪70年代初期,他倒是将《闪耀之风》《红色赞美诗》改成同名戏剧),还与自身经历关系密切。

他的双亲是一战结束后流亡到瓦茨的难民,父亲是匈牙利人,母亲是罗马尼亚人。二战期间,他研习过人种学、艺术史与法律,战争临近结束应征入伍,并作为战俘被苏军关押了将近半年。1946年,他考入匈牙利戏剧与电影大学,同一年加入匈牙利主流政党。1956年,匈牙利十月事件爆发之后,他退出效力十年的政党。

上述加上前面提到的他拍摄首部长片时已经接近四十不惑,让他的创作既与费里尼、伯格曼、特吕弗等大师一样,带有一定的自传色彩,又能超越自身的局限,以成熟理性的目光看向权力,解读出它的残酷游戏实质。被迫参与其中的个体拥有多重身份,成为某个或某些群体里的仪式性符号,似乎都是种必然,一切为的是“活着”而已。

运动镜头与冷漠凝视

杨索重要时期的创作,没有主角只有“流水的兵”的原因,也是由于“铁打的营盘”承载的正是权力意志。而他对注定会成为时代炮灰的一个个“符号”的跟拍,催生那些具备舞蹈韵律的长镜头。

与通常跟着特定对象拍摄,或者注重景深效果的长镜头相比,杨索的运动镜头以画面内实现蒙太奇著称,异常复杂又行云流水,更为接近真实客观的情境,与他热衷的宽银幕做到了完美结合。

某个(某些)正在行动的人物在障碍物的遮蔽下“出画”之后,杨索不会剪辑进来别的画面,相反会把镜头摇移到另一个(一些)人物身上,再跟随他(他们)的行动,或者让先前消失的人物重新“入画”,或者引出新的人物与情节——以此类推,可以多次重复。某种程度上,这让他的长镜头形成了命运的多米诺骨牌效应。

《我的归乡路》里匈牙利士兵用枪押着医生来救俄罗斯伤兵,走到士兵与伤兵破旧的住处时,士兵从破屋后面消失,留下一脸茫然的医生。镜头跟着医生左右移动,士兵又从房子后面走出,用枪把医生赶走,接着士兵走过房屋正面来到侧面,观众意识到他的伤兵朋友已经死去。

他的长镜头影响了许多后辈影人对于运动镜头的理解与运用,包括西奥·安哲罗普洛斯、贝拉·塔尔等大家,不过迄今仍然是“只此一家,别无分店”。

杨索难以被超越的,还有创作上的坚持。长片相对恒定的主题与形式之外,他曾于1965年、1978年与1986年,用“雕刻时光”的态度拍了系列短片《仪容》,三次将镜头对准匈牙利某小镇上的一座废弃犹太教堂与一片墓地(首部是黑白,其余为彩色)。教堂虽然逐年凋敝,踏入其中的三波犹太人却越来越年轻。先是吟诵的老年人,再是歌唱的中年人,最后是合唱的儿童,似在说明墓碑上镌刻的那些犹太人的名字,不会被人忘记。

不能忘记历史,正是杨索电影一次次敲响的警钟。《我的归乡路》《红军与白军》《静默与呼喊》等的最后一帧画面,与《四百击》里的男孩安托万看向镜头一样,均属于历经劫难的一个个人,对于观众的默然凝视,令我们不免心里一惊。

(原标题:历劫的人们从历史现场望向我们。文字、图片来源北京青年报及网络,侵删。)