凤凰艺术 2021-04-19 08:50

原标题:陈抱阳:气候、AI、加密,青年艺术家在焦虑什么?

全球首个大型加密艺术展「虚拟生境——镜中迷因可曾见」首展于3月26日在北京UCCA Lab正式开幕,此次展览也是艺术家陈抱阳的互动艺术作品《仿生人会梦见电子奶牛吗?》的第四次展出。该作品通过一座钢化玻璃迷宫来暗示现实世界的存在。当带着VR眼镜的体验者在虚拟空间中行走时,时常会撞击现实中的迷宫墙壁。此刻,体验者的感受从虚拟世界中抽离,觉醒的身体回到真实世界。邱志杰将其形容为“一条沿着身体逃离洗脑的道路”。

同时,这座迷宫又是透明的。这意味着迷宫里的人不仅是虚拟世界的闯入者,也是现实舞台中的被观察者。在迷宫外笑看迷路人的观众,又何尝不是一个被未来世界笑看的迷路人?

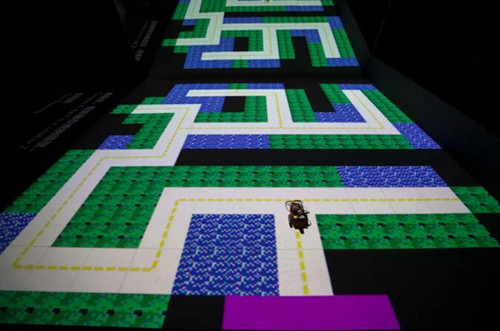

▲ “虚拟生境”展中的《仿生人会梦见电子奶牛吗?》

“十年后,我的艺术会怎么样”

《仿生人会梦见电子奶牛吗?》的作品名来源于陈抱阳的一次梦境。“经过一番Google之后,我发现与电影《银翼杀手》的原著《仿生人会梦见电子羊吗?》只有几字之差。作品VR内的虚拟环境,是基于对原著中一笔带过细节的畅想。”

2017年夏天,分别在哥伦比亚大学和纽约视觉学院获得硕士学位的陈抱阳毕业回国。9月,他在国内的第一个个展《仿生人会梦见电子奶牛吗?》在北京杨画廊举办,这次展览在陈抱阳看来“还蛮激进的”。1000多平的空间中只放置了这一件同名作品,除此之外,展厅里没有任何影像可看,只有戴上VR眼镜走在迷宫里才能看到他的作品。这是陈抱阳的主动选择,“我认为我的作品并不是让你去看那些东西。(展览中)最直白的体验就是碰撞到玻璃被玻璃限制移动,我认为每一次撞玻璃就使观众意识到现实和虚拟的区别,最后回扣到VR是一个唤醒身体的制造幻觉方式这样一个脉络。”

如今VR技术在艺术作品中的运用并不罕见,钢化玻璃也早已成为非常普遍的材料,陈抱阳早在17年的创新在于注意到了VR营造虚拟感的独特方式。“我很强调空间的移动性。比方说,电影也是一种虚拟,但是它没有空间性。观众必须老老实实坐着,还不能让别人打扰你,因为这些干扰会把你拽回现实。但VR却是你越在里面走,就越觉得真。VR实质上是绑在眼前的一块会追踪着位移而变化的屏幕。”陈抱阳认为,当下的人们被屏幕欺骗得太多,目之所见不一定是真的,但是身体却依旧是“诚实”的,“你往前走了两步,就是往前走了两步”。而正是身体在空间中的移动,使VR的欺骗性超越了单纯的屏幕。

在此之后,《仿生人会梦见电子奶牛吗?》在2018年参加了两次北京的群展,同年9月在上海K11的展览是该作品在本次展览前的最后一次在美术馆里的亮相。作为一个总是在用新技术“追新”的艺术家,陈抱阳对于自己的作品是否会过时表现出隐忧。“一张油画,它50年前很好,现在人们依然认为它很好。但是一件用新技术手段做的数字作品,当下的人们到底是认可你艺术的部分,还是认可你新奇的部分?以后当它不再新奇时,它还成立吗?”

好在时隔四年,对VR技术更加熟知的人们依然愿意将这件作品重新邀至展厅。

“技术的阶级性”

「其实在神话中,迷宫就相当于监狱,是用来关人的地方,然而现在大家的一般认知是:进迷宫便是为了出来。所以,我希望能够引导观众去思考,如果最终目的是为了出来,那为什么还要进入迷宫?自己是希望体验被困在迷宫里,还是体验走出迷宫,又或是体验在迷宫中寻找出口的一个过程?」

然而他想要借此表达的深意不止如此:迷宫里内的体验者在迷宫中摸索的场景在此刻变成了一座反向全景监狱,成为了迷宫外过客的景观,在这种观看与被观看中,实际揭示了 VR 技术所暗喻的阶级性。

而这种阶级性不仅体现在 VR 技术中,所有技术都是如此,AI 亦如此。

对于「阶级性」这一概念,陈抱阳解释道,当一个新技术出现时,人们会花很多人力和财力去使用该技术,因而在前期阶段这项技术更多的为高阶级专用,而技术最终往往会发展为榨取甚至奴役低阶级的人的技术。

“AI的泛滥和崩塌的冰山——我、社会、技术”

“通过这一系列作品,我想给AI看,我是谁——用AI的能看懂的语言。

AI的语言是我们写的,就像金唱片一样,我们假设对方可以读懂。或许AI也想和我们聊天,只是他们也还在寻找我们不会理解错的方法。”

▲ 陈抱阳,《地球热了吹吹空调吧》,空调、麦克风、钢化玻璃,2020

在陈抱阳最新的有关人工智能的个展《金唱盘:非空约束失败》里却有一件不那么智能的作品《地球热了吹吹空调吧》,空调机徒劳地转着,我们听不见它的机器噪音,因为它被隔离在玻璃罩里,声音是通过边上的一只麦克风传到展厅外头。

陈抱阳认为:分体空调是人类伟大而掩耳盗铃的发明;当我们听不见机器的噪音时,我们便以为机器不复存在。我们看不见远在万里之外的冰山,它们即使裂了——关我何事?不影响我继续喝咖啡、健身房运动、涮火锅——很掩耳盗铃。我们关注人工智能远远高于可能更容易影响人类命运的气候问题。

在采访中,他还打趣道:“我觉得在 AI 杀死我们前,我们就可能已经被气候变化逼上绝境了。与其说 AI 会大战人类,还不如说最终跟 AI 大战的是蟑螂——毕竟熬过了恐龙时代的蟑螂,可能比我们人类更能熬。”

AI技术的发展已有过50年历史,我们生活在一个被智能包围的时代。陈抱阳认为:AI 只是一种技术的集合,就像颜料一样,艺术家画画也是要研究颜料的;所以研究 AI 和研究颜料在本质上是一样的。对他来说,恰好是因为喜欢研究这些技术,带着好奇想走进去,所以他做了这些作品,既是一种阶段性研究的成果,也是一种理念和算法实践的模型。

关于艺术界对于 AI 的认知和理解,陈抱阳这样补充说道:

一方面,艺术家们与普通人一样,对于 AI 这种新的技术抱有好奇之心,但并不清楚 AI 具体的含义和背后的算法核心。进一步,随着 AI 走进艺术界,对于有的艺术家而言,AI 越来越像一个「雕塑工厂」,成为将艺术家们的方案和概念落地的服务性工具,从这一点来看,他们对 AI 带来的便利和效率是感到兴奋的。

“我用 AI 技术做作品有两个原因,一个就是自己喜欢,觉得好玩;第二个就是我想用这个技术去讨论这种技术对我、对旁人、对社会的影响。”陈抱阳如是说。

这一兴趣源起于陈抱阳从小对电子产品的爱好。尚在小学时,家里就买了电脑,那个时候也玩游戏,但他基本上不会沉迷游戏,而是会花很多时间在捣鼓电脑上各种各样的小程序,有时候甚至把电脑的系统弄坏了,然后就想办法修回去。但并不是说他现在接触人工智能领域就有天赋或者就能成为专家了;作为哥大学霸的他,也坦言在捣鼓人工智能理论和算法的时候时候也很困难,但他享受这个过程。在这个过程中他在思考技术与人、社会的关系,希望用技术本身来讨论技术,将技术作为创作的主体而不仅仅是手段。陈抱阳认为,哪怕是通过视觉化的、喜闻乐见的艺术品,也做不到类似 AI 知识科普的任务。艺术家当然没有所谓科普的任务,而陈抱阳做作品的思维类似建筑师:平时出于兴趣会接触到很多人工智能的东西,出了新的论文、新的算法,他也会搭建环境去看一下他这个东西可以做出怎么样的效果。于是就有了这些作品。

“对于很多创作者来说,AI已经不再是一种工具和媒介,而是成为了他们的合作伙伴:由于程序的修改本身就带有不确定性,AI有可能在错误或无序中带来新的角度或呈现,产生一种无意识的‘创造力’。”

陈抱阳对 Deepfake 和小车追逐/走迷宫(推荐算法)的想法,然后演变成这次展览中看到的这几件作品:《我见过你在雨中害怕》《追逐迷雾》《他从未说过》。

▲ 陈抱阳,《追逐迷雾》, AI(图像识别、自动驾驶),Jetbot,投影装置,2020

陈抱阳对于我们生活在智能极度泛滥的时代,特别是针对推荐算法的流行创作了一些列AI小车的作品,包括AI小车走迷宫的《恭喜你,但是我在他的隔壁。》和AI小车相互捉迷藏追逐的《追逐迷雾》。

▲ 陈抱阳,《恭喜你,但是我在他的隔壁》,2020. 交互装置(AI, Jetbot, 投影, 屏幕)

陈抱阳说,经过神经网络训练的小车能高效的在迷宫里移动,他和马里奥的目标一样是向前,向前,再向前。头顶的投影机在小车到达迷宫的另一端时,会投出一张新的迷宫,小车再次上路,如此往复。下一个城堡里总会有公主的。理应感激AI可以帮助解决问题,但不该忘记这个问题的出处。看客看着小车在迷宫里奔跑,他们都没有问为何。小车被训练在程序生成的迷宫中移动。小车解决的只是另一个程序所提出的一个本不存在的问题,产生出一种看似忙碌但虚无的循环。

在《追逐迷雾》中陈抱阳进一步对人与推荐算法的关系做出了自己的总结,“我们早已习惯了机器为我们提供最优解——最好吃的餐厅、最有兴趣的产品等等,但同时我们也忘了自己为什么要吃和买。这两台AI小车看似欢快的在做着捉迷藏的游戏,但是在这欢快之下它们知道追逐的意义嘛?”与在AI小车走迷宫的作品里观众时常因小车走错路口干着急不同,陈抱阳在这件追逐作品中还为大家提供了一次做主的机会——可以在一侧的交互控制台上放下一个障碍物,来改变追逐的局势。

▲ 放置障碍物-追逐迷雾,2020. 交互装置(AI, Jetbot, 投影, 屏幕)

人类总是希望自己成为主宰者,主宰技术、他人、甚至世界。同时,就像VR、AI、区块链,以及最近 NFT 的火热也为我们再次展示了大众媒介在技术发展中扮演的角色的重要性。一方面,媒介与科技狂热者为我们不断创造“这个技术是跨时代的”梦想。另一方面,大众媒介对信息不断组装的过程中,形成一个个信息的筛子,让普通人更难了解到技术的内在。我们还要做一个盲目向前冲的马里奥吗?

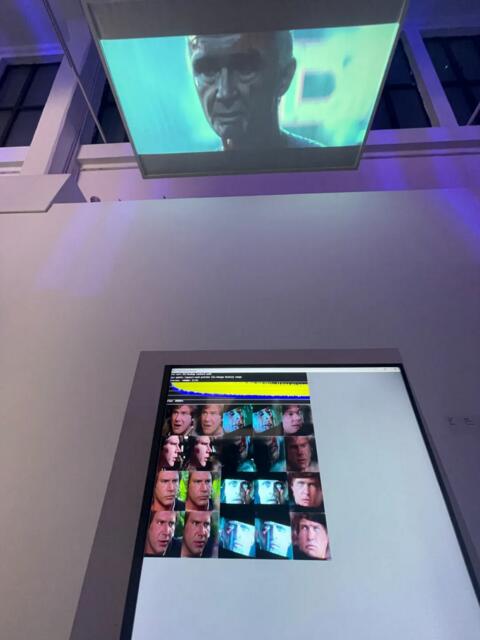

▲ 陈抱阳,《我见过你在雨中害怕》作品截图,AI生成的视频,2019-2021

而针对《我见过你在雨中害怕》和灵感来源Deepfake,他说“人工智能换脸的作品,这本身的是一个学术研究的成果,(其实好莱坞比如说《社交网络》电影里面也大量的使用了换脸vfx),AI的介入看起来是让换脸这件事情变得简单了、门槛变低了,但实际上我觉得也不是这么简单易用的,只是很多大众媒体会把这件事情宣传的好像很简单。

当然我觉得这些换脸的技术是需要被我们辩证看待,需要去使用的人有公德心有同理心。所以,我就选取了《银翼杀手》最后最经典的那一段仿生人的独白,把仿生人 Roy 的脸换成了年老的哈里森·福特。原本是仿生人 Roy 面对追杀自己的人类说出了“雨中泪”,在此我让哈里森·福特面对他自己说出关于人于技术的独白。人们很多时候会说人工智能有很多问题,但是这些问题可能是我们人本身的问题而和这个技术并没有关系。”

这件人工智能换脸的作品也出现在近期加密艺术展览「虚拟生境」中,但是变了一个形式。陈抱阳把这件作品实时演算部分也展示出来,并设定了其AI计算时长等于挖取一个1ETH所属的算力。希望通过挖币这一用算力获利的行为,来表达算力世界和我们的关系。藏家购买时,将按照对价1ETH来支付。也就是TA购买了陈抱阳价值1ETH算力的AI作品。显然,陈抱阳可以把这算力用于直接挖1ETH,也可以用来演算AI,做成作品再换取等值的1ETH。此刻,算力的价值得到了体现。

▲ 陈抱阳,《我见过你在雨中害怕(1ETH)》,AI装置,2021

区块链、人工智能都让我们更真切地感受到了算力时代。陈抱阳说,“因为‘黑盒’带来的不再是 1 与 一 的准确对应,而是在不断算法推演中导出的变化,我将其称之为不可能的即兴,这是对变化来自于标准化的诠释。”

重构传统——“变化来自于标准化”

在“一个麦当劳的牌子掉下来就可以砸到三个艺术家”的纽约求学,陈抱阳从一开始就感觉到做艺术家是一件有很大困难的事。“去美国以后,我的第一反应就是人们对于文化符号的猎奇的时代已经过去了,把中国文化的符号直接搬去展示是不可行的。”而对他来说,电脑里的世界却是没有国别的,他想到了用数字手段把传统中国艺术的内容进行重构,于是产生了他的第一个完整的作品系列——《重构山水》。

“不论是迷宫中的VR体验还是《重构山水》中程序生成的图像,我一直执着于对规则的推演——建立规则然后寻求打破它的可能性。

规则对于我来说犹如一场棒球比赛,我需要和处于不同垒的队员配合,而击球的回响、上垒的摩擦声,它们所留下的痕迹便是我的作品。”

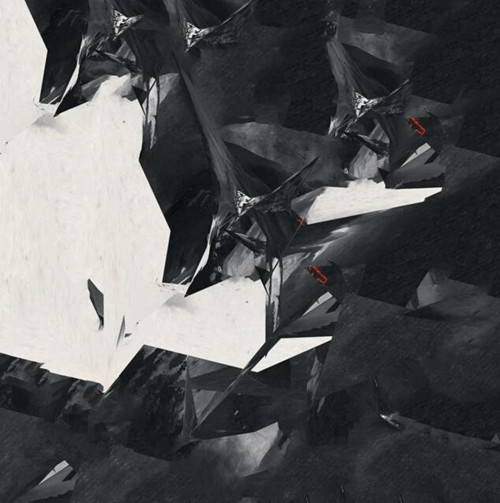

▲ 《重构山水》

《重构山水》系列的“重构”,在于把中国山水画的笔触和笔意转换为重新编排的像素和色彩信息,通过陈抱阳自己编写的算法来重建并产生全新的画面,通过数字化方法提供了“普遍性、重复性、随机性,和道家的无为思想”。

重构行为并非现代人的专属。临摹古代经典——这一学习中国画的必要途径,使得后继者在关照自然的同时,无法绕过艺术史这个巨大的参考系。谢赫六法到以董其昌为首的“意临”倡导者们在不违背前人经典图示的前提下进行大量仿古创作,以形成新的笔墨语言为最高追求。对临摹的关注也并不限于东方,西方理论中的“imitation”可以看作是这一概念在异质文化中的回声。

在艺术中,摹仿的目的从来都不在于简单的复制——它的意义最终指向了创造。这种逻辑上的共通性恰与陈抱阳的兴趣相符。“不论是迷宫中的VR体验还是《重构山水》中程序生成的图像,我一直执着于对规则的推演——建立规则然后寻求打破它的可能性。如果用我的话来说临摹,就是‘变化来自于标准化’”。

很少被提及的是,《重构山水》中的原始图像抽取自陈抱阳父亲的传统艺术作品。回想这一做法,陈抱阳说道这是一个“只有在纽约会作出的决定”。一方面,身处遥远的他乡,这是陈抱阳思考自己与家庭、文化背景的关系的一种方式;另一方面,陈抱阳在父亲的一系列作品中找到了与自己相似的思考轨迹。“父亲曾在80年代用五年左右的时间画了一系列‘黑色的抽象画’,他不断重复一些中国画的技法,最后产生出新的东西。他当时这些作品是很实验的,我记得13年在中国美术馆圆厅展出的时候业内还是很激动的。虽然我没有直接问过他,但是他一定也思考过同样的问题。”

直到近年所作的与一系列与游戏有关的思考,“变化来自于标准化”的意指都仍在陈抱阳的创作中不断发挥。在他看来,游戏与数字世界之所以迷人,都在于“你不断推演规则的时候老有不一样的变化,而这个变化就让你觉得很爽很有满足感”。2020年在明当代美术馆举办的“游戏的人”展览以大面积的空间巡礼70余年人类游戏体验史,探讨游戏与人、社会的关系。他将游戏体验的变化与中国城市化的进程并置,游戏的发展不仅见证了城市化,而且成为一种润滑剂,缓解时代巨轮碾过后留下的印痕。

作为青年艺术家,生存难吗?

“难。”当被问及这个问题时,陈抱阳毫不犹豫地答道。

陈抱阳属于“艺三代”。父亲陈向迅毕业于中国美术学院(原浙江美术学院)中国画系并留校任教,外公张奠宇同样是老一辈版画艺术家,撰写了新中国第一本西方版画史。尽管从小就对画画略有接触,但陈抱阳从未进入科班学过绘画,也不想和父辈祖辈走一样的艺术路线。

进入大学之后,陈抱阳攻读数学专业。他坦言,自己外公的弟弟是做数学理论的,所以学数学也和家人有关系,但是对陈抱阳来说学数学不快乐。仅就读一年后,陈抱阳便转而做数字艺术。

这次转变对于陈抱阳来说,却是一种回归。折腾技术是陈抱阳从小到大的爱好。“我念中学的时候,家里买了一个DV,学校里有个篮球比赛也会拿去拍,但是从没想过专门拿这个来做艺术,那时候只是觉得好玩。”从数学到数字艺术,这种跨度出于内心的爱好,也仿佛找到了某种初始的东西。

出生于艺术世家,面对前辈们的成就,陈抱阳并不否认自己处于“影响的焦虑”中。对他来说,这种焦虑来源于各种各样的比较。陈抱阳坦言,自己在传统艺术上无法达到父辈所达到的高度,而且这种影响太个人了,无法将其他者化。“对我来说,这种焦虑就是之前的艺术家可以做成这样,而我现在还没做成那样。我觉得这种焦虑和近距离的比较是不一样的。”

在陈抱阳看来,压力和焦虑不仅属于艺术家们,而是压在更多人身上。“说白了,艺术家就是一份工作,它没什么不一样。艺术家得不到艺术史的认可,不就相当于领导不认可你,公司不认可你吗?”他认为,艺术领域内的生存压力之所以经常被提起,也与一些发展规律有关。“其实那些(老一辈)艺术家厉害就是应该的,因为这是从全中国的前1%筛选出来的,所以积压的人才最后都要在那几年表达出来。这其中一定有遗珠,他们也再一次地被整个艺术市场的大潮托起来了。”

但是,在比较中产生的压力并非总是负面的。陈抱阳认为,处于当下的时代,艺术家的生存有时显得比以往更容易。“如果是画中国画,前面有画得更好的人,那么自己想要变革的时候或许还会遇到阻力。但是做装置艺术、科技艺术的,不管你在做什么,都是你自己做的东西,这不存在一个根深蒂固的语境或体系。”

“通过与科技企业的合作,我的学生可以不用去考前班代课了”

艺术与科技该如何互动?

这一问题贯穿陈抱阳的艺术活动的始终。

求学时期,一个策展的机会让陈抱阳找到了介于做艺术和做纯理论研究之间的角色。他接下了纽约New Museum与上海K11合作举办的展览——“我们之后”(2017)的助理策展人的工作,这是他第一次完整地学习如何去当一个策展人。然而,陈抱阳觉得“从创造层面上来说,做策展人所受的限制大于一个艺术家,慢慢地我发现做策展人也不是我想要的,于是我最终确定我要做一个艺术家。”

2018年,陈抱阳继续与New Museum合作,呈现EAST-7X7-北京(Seven on Seven Beijing)”项目。该项目每年邀请7位艺术家与7位科技界人士进行两两配对,开启主题不限的创作活动。早在2014年的7x7项目中,Kevin McCoy 和 Anil Dash提出了如今时髦的NFT的雏形,而2018年陈抱阳则邀请时任今日美术馆馆长高鹏和区块链企业哈希世界一起研究了艺术品上链进行版本管理和传播的课题。

对陈抱阳来说,“这种活动的组织与策展有类似的地方,都是拓展认知的一种方法”。他与参与者合作完成了若干“硬核”论文,最终在人工智能的顶级会议上发表。

策展过程中,陈抱阳与科技公司建立起合作关系。在武汉K11的陈抱阳个展中,他将尚处测试中的设备带去展览现场试验。“我都是把它们的产品拿过来修改一下再去用,因为我的VR是用于钢化玻璃迷宫里的,其实改变了这些产品的应用场景。”展览结束后,科技公司将陈抱阳的安装方法运用于VR电影院中,解决了之前的难题,“艺术家和科技企业的互动不仅意味着科技可以帮助艺术家实现艺术效果,相反,艺术家的想法也可以刺激科技企业。”

2019年开始,陈抱阳组织央美师生与腾讯TGC(Tencent Games Carnival)合作,通过企业出钱、学校提供科研成果的横向课题模式促进艺术院校与科技企业的互动。除了科研目的之外,陈抱阳的一个直接目的在于“学生可以有创作资金”。“开始教书之后我有一个触动,就是学生们都会有赚钱的压力。无论是出于自己对物质的追求,还是因为补贴家里供自己学艺术所花的费用,这种压力在现在的年轻艺术家身上是绝对有的。”通过与企业的合作,学生们即使不用去考前班代课,也可以获得可观的收入。

2020年,瑞典货车及巴士制造企业斯堪尼亚与央美科技艺术研究院合作展开SxD项目,旨在激发高校学生对未来可持续交通系统的创想和设计。最终,三支学生团队在瑞典驻华大使馆进行成果展示。“最初在讨论项目的时候提到学生可以去大使馆展示成果时,我就觉得这个项目是值得做的。确实,很快我就感受到学生们对这件事是有压力的,这种压力也是对他们的一种锻炼。”

“我的艺术没有幻想”

如果说艺术家的身上担负着某种不同的使命的话,陈抱阳认为这种使命就是“做一点新的、跟以前不一样的艺术”。尽管时不时思考自己的作品是否会过时,但他仍然认为使自己的作品成为经典应该是每一个艺术家的追求。而作品经不经典,来源于“这件东西到底能不能和大部分人的认知发展对上,或者说能不能改变或引导他们,顺应人类的发展”。

陈抱阳从不否认努力对一个艺术家成长的意义。在他看来,艺术家的工作和其它人的一样,同样是一种生产。正如从事每一个职业都需要自我总结一样,艺术家“在疯狂创作的同时,也在揣摩艺术市场是怎么回事”。陈抱阳的成果可谓“高产”,毕业后的短短三年中分别在武汉、上海、北京呈现了四次个展,策划展览“我们之后”、亚洲数字艺术展、“游戏的人”、“线悬世界”等,曾获保时捷艺术奖、Hyundai Blue Prize年度艺术大奖。通过对科技本体论的研究,他探寻科技与艺术家及大众之间的关系,研究成果发表于IJCAI,IEEE,ACM等会议与期刊,也是EMNLP的评审成员,历任MMEDIA 2020 AI+Art主席。对于当下的评价,他说道:我比较同意(艺术家)要高产,我觉得一个年轻人本来也做不对,不用太担心自己做的对不对,做完骂就骂呗。

▲ IEEE发论文

▲ IJCAI发论文

对于自己的艺术,陈抱阳说道,“我做的东西是为了我的追求、我的自我满足。而自我满足的内容是我想要达到一个真理。我达到的结果可能是假的,或者说假以时日会是假的,但是追求真理的过程一定是具有普遍性的。”

追求过程的真实性,用陈抱阳的话说,也就是“我的艺术没有幻想”。

“我不认为艺术家喝酒就能搞定一切,这不是我的艺术,我的艺术没有幻想。我对它没有一个认知错位,或者说被一些幻想中的偏激的想法带跑。我也不知道我理解的有多对,但这是我的理解,我从来没去质疑它是不是太偏了,或者太虚无了。”

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。