凤凰艺术 2016-12-08 14:22

近日,由中央美术学院、中国美术学院、中国书法家协会、杭州市文联、银座美术馆和《诗书画》杂志联合主办的“第三届《诗书画》年度展——道象-王冬龄书法艺术”于北京太庙举办。该展由中国美术馆馆长范迪安和中国美术学院院长许江联合策划。墨斋总监林似竹博士为该展的学术顾问之一。

“道象”展示了王冬龄在巨幅透明亚克力板上书写的突破性“乱书”作品,并融合太庙的古代建筑和空间,同时,艺术家也在现场进行了书法表演。以下为“凤凰艺术”为您带来的评论报道。

▲ 展览海报

王冬龄与道德经

王冬龄(1945年生于江苏),集杰出的传统书法家和先锋实验艺术家于一身,在传统和当代艺术领域中不懈探索并拓展出新的境界。他也是唯一一个在中国美术馆举办过三次个展的艺术家。在六十余年的艺术生涯中,他始终在尺幅、表演性、材料性等多方面摸索实践,探讨中国书法的当代定义。

▲ 艺术家王冬龄在展览现场

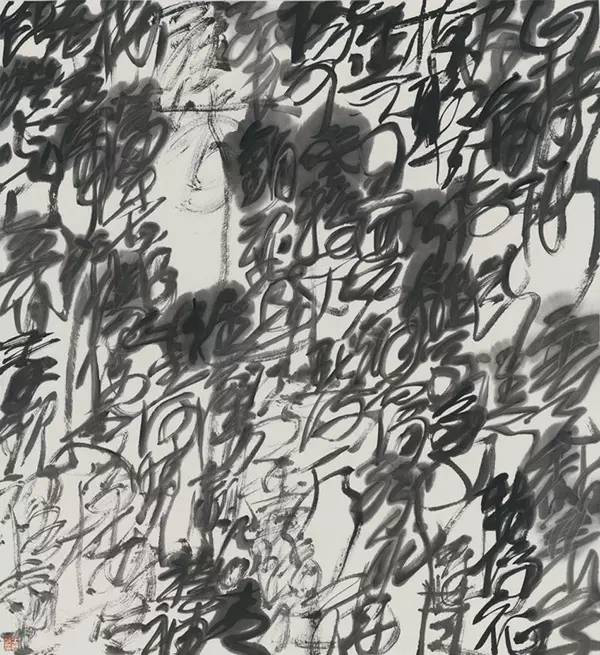

“道象”展中,王冬龄在巨幅透明亚克力板上书写他最具代表性的字体——“乱书”字体。“乱书”是王冬龄的独创,也是他书法生涯的新高峰。“乱书”不顾及文字的辨识性,将书法带入太初的浑沌之境。任何人,无论是否有书法基础,都能在作为整体图像的乱书中获得全新的视觉体验。本次王冬龄书写的作品为“道德经”,这本春秋时期老子的哲学作品,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》。

▲ 展览现场

王冬龄尺幅巨大、笔墨饱满的书法当中,呈现出的是对于空间布局的精妙掌控。这显示出他对于时间敏锐的直觉以及书写与绘画、字符与图像之间关系的感知能力,这也是中国文化最具代表性的传统之一。每个字都单独成立,并且相映成趣;每个字既是语言符号,也是图像。

道可道 非常道

《道德经》,文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王,是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响。据联合国教科文组织统计,《道德经》是除了《圣经》以外被译成外国文字发布量最多的文化名著。

而太庙是明清两代皇帝祭奠祖先的家庙,始建于明永乐十八年(1420年),占地二百余亩,是根据中国古代“敬天法祖”的传统礼制建造的。在当代这个 时间点,在中国古代皇家宗庙,以极其当代的观念和书写方式,书写中国最为古老的著作之一,似乎整个艺术创作都蕴含着某种道韵。

▲ 太庙现场

“道可道,非常道”。这句出自道德经开篇明义的语句在当代王冬龄的作品中也在不断产生意义。本次作品是以不锈钢镜面作为书写纸张,用真正的白漆来进行书写,不单增加了一种难度,也增加了一种张力。这个在书信当中才表现有特殊性,在太庙这个庄严肃穆神圣的地点实现,正像是统和当代一种对话。在接受“凤凰艺术”专访时,王冬龄就近年来中国当代艺术不断响起的回归传统的声音进行回应:“”我想一种回归就是叫人不要一种没有根底创新,一种哗众取宠的那种肤浅的东西。但是我觉得当你在真正传统上面加深了功力,加深了理解,在今天应该有新的表现。“

▲ 艺术家王冬龄接受”凤凰艺术“专访

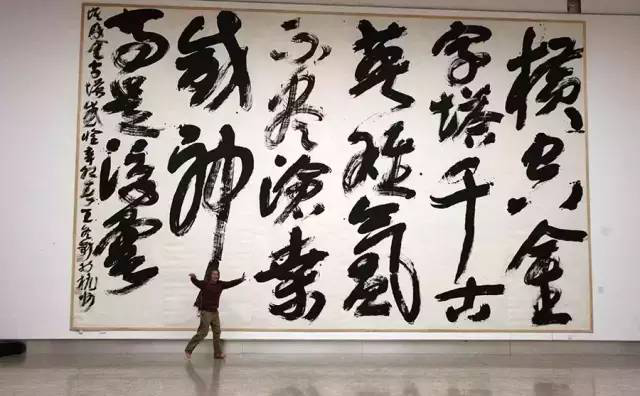

中国美术学院院长许江,在开幕式现场以庄子“解衣槃礴,真画者也”来形容王冬龄的书写现场。他说:“从2003年中国美院南山校园建成肇始,冬龄师写大字已成一个重要的文化现象。他的一双红袜子,脚踏数以百计的中国大字,足乘《逍遥游》、《道德经》、《心经》等东方贲典,攀援欧亚拉美的众多艺坛圣殿。仅十米以上的《逍遥游》就写过十次之多。这一书写现象不唯增添书艺表现的气势和样式,而且以其现场的效果,揭示字体与人体一体、手动与心动齐动的书写内涵,创立了当代艺术创作的新模式。他沉醉于这一模式之中,挥洒放骸,从容浮游,将中国的典籍、文字、书写、气格、体魄、文意融为一体,合成当代东方的新艺术。他是东方的泳者,搏击全球当代艺术的激流汪洋。”

▲ 开幕式现场

名可名 非常名

当然,除去此中韵味外,王冬龄的艺术创作方式如何定义?究竟,艺术家的这一艺术创作到底是以一种什么样的方式展现其独特的艺术价值?中国美术学院院长许江在接受“凤凰艺术”专访时表示:“不要用西方的概念来套用中国的艺术行为,事实上,中国书家以前就有这样一种生活的样式和雅集的样式,他们已经自己的生活书写化了,中国千百年来就有这样的传统。你说王羲之曲水流觞,那是什么?是行为艺术吗?行为艺术这个词对他们来说太小了,所以我们不要老用西方东西套我们,我觉得王冬龄事实上创造了东方艺术的当代一种新的样式,超越了一般的书写,而把身体精神带到这里,也把我们观众带到这里。人们进到太庙,首先感受到一个震撼,再到展场中面对这样的书法,又是一个更大的震撼!”

▲ 中国美术学院院长许江接受”凤凰艺术“专访

面对这样一个乱书,观者好像穿行在历史当中,穿行在抽丝剥茧的一个历史的遥想当中,这种历史感不仅体现在太庙——这个中国古代皇室宗庙所在之地与当下艺术展之交融,也体现在中国书法传统与西方当代艺术在彼此间不断打磨的过程。

▲ 作品局部

“王冬龄以他的艺术创作,延续并弘扬着一个古老且可敬的传统。”所有伟大的中国书法家,从王羲之、怀素到现代的书法大师,都会不时地在赏鉴的观众前挥毫。而冬龄先生更达到了一些早期的书法家未及的新境界——他惊人地掌握了所有的书法形式。虽然他最常写的是草书,但也写各种形式的楷书——其中精致的小楷经典作品如《心经》、以及有力的小篆和古老的大篆。他为所有这些书法类型都注入满满的创造力。同样令人惊叹的是这些作品的规格,从小册页到占据数面高墙的巨型书作,无一不有。除此以外,他用纸类型的广泛、纸张的质量和设计,也令人称奇。就连附有彩图的西方报纸也臣服于他中国毛笔的力量之下。而连结冬龄先生所有这些不同风格的,是他能够将巨大的控制力和纪律与无限的力量和活力相结合的独特能力。

▲《千字文》, 2014,宣纸 水墨,286 x 170 cm x 6

▲《心经》, 2015,宣纸 水墨,365 x 144 cm x 3

《诗书画》杂志主编寒碧认为,现在不必对王冬龄的艺术下定义,因为他是一种可能性,我们应该用艺术家创造的可能性来看这个问题。我们并不是说没有自己的观念立场,我们的立场是——开放我们的态度。我们尊重传统已经定义的东西,但当代艺术家有自己的生活情境和状态,我们可以尽量对新的样式和探求持一个开放的态度,一个不定义的态度。

▲ 《诗书画》杂志主编寒碧接受”凤凰艺术“专访

事实上,传统书法的书写基本上是个人行为,哪怕唐太宗要求大臣们抄写《兰亭序》,也是一种个体重复行为,如果加入现代性,身体书写的状态,身体书写的机制及其运行方式改变了,这是书写转化的现象:即,个体身体的书写活动,不再仅仅局限于个人,而是要面对观众,甚至要求观众的参与,这是冬龄巨书在观众面前书写的意义,而且大字巨幅书写,是脚带动手,从而带动整个身体的书写,是书写场域的建构。而且当代书写不再仅仅依赖于文字文本的表达,还依赖于技术影像,因此走向暗室空间,走向不可控,也改变了凝视的目光;此外,书写不再仅仅是墨水宣纸的案头书写(其“平行性”区别开西方的架上绘画的“垂直性”),冬龄以丙烯颜料在垂直亚克力上的书写,以及“场书”中以亚克力在透明材料上书写带来的重叠交织感,扩展了身体俯仰之间的感受力。置于以女性人体的摄影作品为对象开始的覆盖书写,更是让身体的感受力面对了不可触之触的悖论,更为深沉激活了身体的内在本能。由个体书法的书写活动,走向公共场域的书写行动,这是书写机制的转换。

乱可乱 意不乱

乱者,与治相对。乱书,书乱,是对书法中“法”的治理性的扰乱与抗爭。破除了森严的法度,书写获得了形式上的最大可能性,乱书开辟出一个自由开放的书写空间。乱书非字,脱离了文字,书写的意义变得不可读解,书写状态成为核心;乱书非书,脱离了书之法,书写成为单纯的书与写,书写的动作和行动成为核心;乱书非象,脱离了一切可以依托的物象和可以把握的意象,书写成为单纯的墨迹、痕迹与踪迹,书写的身体性和情意姿态成为核心。

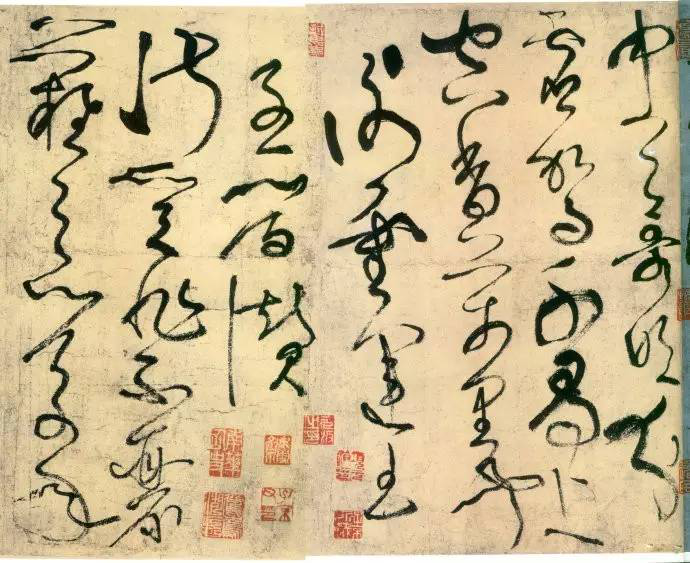

▲ 张旭草书《古诗四帖》

古书记载,张旭见公孙大娘舞西河剑器,自此草书大进,豪荡感激。公孙大娘舞剑,“来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光”,其气势可以令“观者如山色沮丧,天地为之久低昂”。“‘乱书’萌芽于我每天临帖的过程里。我曾经偶尔尝试将字和字重叠交叉,但很长一段时间都只是试试而已,并没有系统地思考过。直到前年,我创作了一张4米乘4米的‘乱书’,才一下子给自己打开了一道门。我意识到这样的创作无论从理念上还是形式上都非常有艺术张力。”慎终如始的坚持,让王冬龄终于找到了突破口,并在“乱书”的世界里一发不可收拾,“如今,我有意识地重叠交叉汉字,更主动体现其中的狂草精神、视觉张力。虽然当笔画重叠之后就很难辨识内容、有了抽象艺术的感觉,但在完成的过程里,每一个字、每一笔画都是讲究草法和线条质感的。当我们用现代科技还原它的时候,会发现这种书写并没有破坏传统书法的规矩。”

▲《秦观 满庭芳·山抹微云》, 2016,宣纸 水墨,83 x 76 cm

▲ 王冬龄《道德经》(局部)

▲ 观埃及金字塔感怀665 cm×1040 cm 2011 原载《东方艺术-书法》2015.12下半月

有学者认为,王冬龄的乱书则为世界抽象艺术贡献了一种新的范式,而说到抽象艺术,就不能不提到美国抽象表现主义绘画大师杰克逊·波洛克,事实上,王冬龄与波洛克之间确实也产生了很大的关系。“杰克逊·波洛克的随意泼溅、滴洒、挥运、缠绕、覆盖、切割,某种意义上就颠覆了西方架上画的基本惯例,且在架上画与可携壁画之间的两歧性中开出了一条抽象艺术的新路。”但与之不同的是,杰克逊·波洛克的工作照片及其工作场面,因摄影师纳穆斯出色的纪录片而为世人所知,但是,众所周知的是,波洛克唯一一次试图在公众场合表演其滴画技术,却以尴尬的失败而告终。公开创作所涉及的技术难度、场面调度、意外事件等等,都需要艺术家拥有足够的掌控力和巨大的气场。据说,这种恐惧杀死了波洛克——他在答应电视台人员在他的工作室拍摄他工作状态后,戒酒多年的他再次开始饮酒。而王冬龄一改中国传统书法家小心翼翼、战战兢兢的形象,甚至改变了以颠张狂素为代表的狂草的传统形象——因为狂草总的来说仍然被束缚在一张由字形、结构和章法构成的无形的巨网之中。

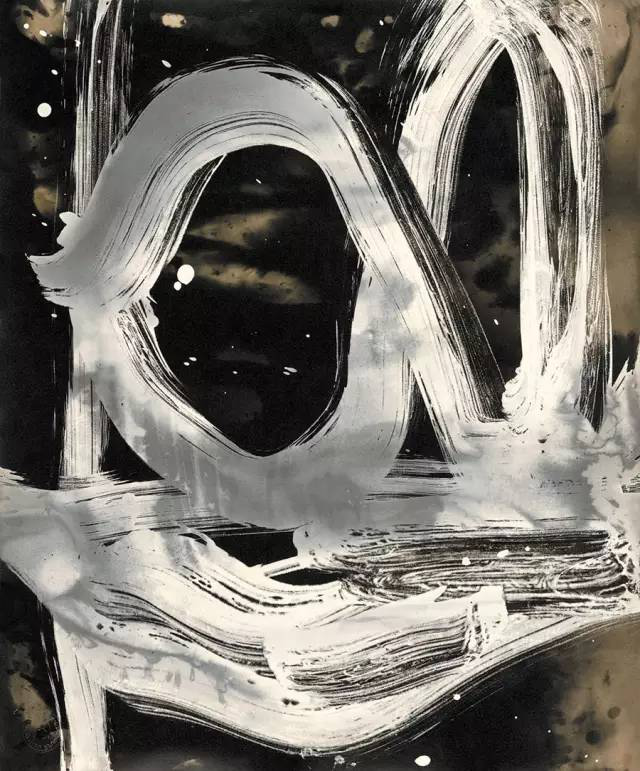

▲ 太玄 银盐相纸 61×51cm 2014年

“书法家王冬龄的突出表现,是他在公共空间中的巨幅书写,这种书写每每将他自己推到‘临场’的境地。”中央美术学院院长范迪安认为,这种超越书法的书写带给我们的不仅是心潮逐浪的观赏快慰,也引导我们思考书写行为的本体属性和书写作为语言的深层价值。当代艺术越来越和“场域”发生关系。王冬龄激情迸发时,“场域”中的媒介、空间和他的书写行为都汇聚成“气”之场、“域”之境,也就生成了新的创造“文本”。

▲ 王冬龄现场书法现场

“这个乱不是杂乱的乱,而是对我们一般书法的一个超越,一种新的内在的自由,我们仍然在这种书法当中可以感觉到中国书写的很多内在精神的东西,所以我称他,他实际创造了当代艺术的一种新的样式,实现了书法在我们这个时代的一个超越性的觉醒和独创。”中国美术学院院长许江总结道。

(凤凰艺术 北京报道 采访 dbk 摄像 郭维谦 责编 dbk)