凤凰艺术 2016-12-08 14:16

“基弗在场”——一篇案例探讨

在很长一段时间里,因艺术家基弗本人发表拒绝参加“基弗在中国”展的声明,而掀动了整个艺术圈。如今,独立评论人、浙江大学哲学系硕士、美国印第安纳大学—印第安那波利斯分校哲学系硕士陶力行认为,本次事件也许并没有人们脑海中想象的那么惊心动魄,其原因在于最原始资料——基弗本人的声明信在翻译上出现了极大错误。“凤凰艺术”特邀这位主修主修伦理学、政治哲学、逻辑学以及艺术哲学的艺术评论人陶力行,先从回溯事件开始,梳理“争什么争”?

文/ 陶力行

▲ 展览现场

中央美术学院美术馆近日举办了一场有关德国艺术家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)的作品展。然而,就在展览开幕前两日,艺术家本人发表了一份声明,明确表示自己不支持这场展览并希望展览能被取消。不过,中央美术学院美术馆并没有就此取消展览,展览最终如期开幕。基弗的声明使得这场展览的合法性遭到了极大质疑,中央美术学院美术馆也因此被推进了公共舆论的旋涡。

事件爆发之后,各方积极站位,表明立场。有些人一面倒地站在艺术家这边,指责美术馆侵害了艺术家的意志与利益,有些人则一面倒地站在美术馆这边,指责艺术家干涉美术馆的独立运营。基弗觉得自己是这场展览的受害者,他形容自己像是遭到了“强奸”,因为一场“以他为名”的展览并没有获得他本人的许可。中央美术学院美术馆或许也觉得自己是受害者,因为这场展览在程序上完全符合法律——无论是德国的法律,还是中国的法律。

争议撕裂了因这场展览——或因艺术家作品及名声——而形成的非正式共同体,一个包含了艺术家、评论人、策展人、公共美术馆、画廊、观众、藏家、资本家等参与者的共同体。

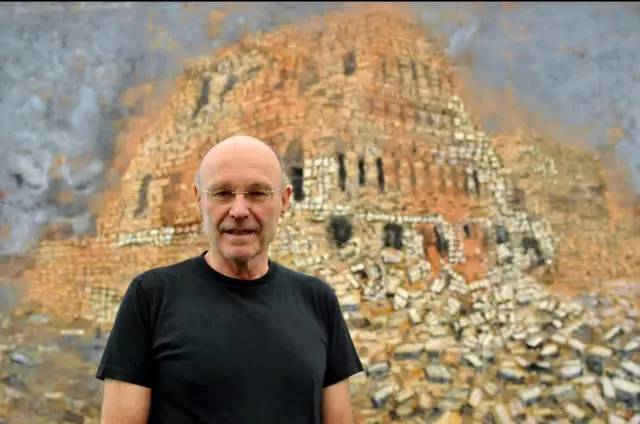

▲ 德国艺术家安塞姆·基弗(Anselm Kiefer,1945-)

我在这里并不想再大费周章去争论谁对谁错,因为那样没有意义。无论我们花费多少时间——有用的或没用的时间——下去,都无法让大家回到理性层面以达成某种意义上的伦理共识。在事实的模糊区域(borderline case)做是非判断永不可能平息争议。但是,这并不是说,有关这场事件的争论已经穷尽。

我想通过探讨争议的根源,引出有关话语权力——一种广义的“权力”——的哲学思考。

事件回顾

为了讨论有意义,我不得不重新梳理一下这场事件。

当我回顾现有公开资料时,我发现不少评论者们——无论是正方还是反方——都犯了一些基本的错误,他们甚至在未弄清基本事实的前提下就妄下判断。他们的喋喋不休多是建立在“基弗要求中央美院取消《基弗在中国》”这一事实认定之上。然而,事实并非如此,因为基弗本人从来没有提过这样的“要求”。

这些评论人之所以提到“要求”,是因为他们的评论仅仅建立在基弗授权雅昌发表的中文版申明上,但不幸的是,雅昌的翻译有严重问题(我通过有限的网络搜索,目前只在“艺术新闻中文版”发布的一篇名为《塞姆·基弗反对’安塞姆·基弗在中国’,展览方确认仍将如期开展”》的文章中,看到了更正的翻译)。我估计这些评论者连英文原文都没有仔细读过——他们也可能读过,只是因为英文不好,所以没有读出差异。

▲ 来自《艺术新闻》(The Art Newspaper英文版)题为“艺术家安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)要求取消本次‘基弗在中国’个展”的新闻

事实上,通过比较,我们可以做出一些非常有意义的推论或探讨。

第一,两篇声明口吻迥异。英文版中,基弗口吻并不强硬,甚至有点柔软,文字透露出的是艺术家的遗憾,但是在中文版中,基弗的口吻变得很坚硬,文字中甚至透露出了某种程度的愤怒。口吻的差异并非基弗造成,但是错误的翻译则刺激了部分评论人和公众的情绪。

第二,基弗从头到尾都没有“要求”取消展览,而是“请求”取消展览,他用的英文词是request,而非require。自查一下英文字典就能意识到两词的明显区别,request带有询求之意,但是require带有命令之意。基弗也从来没有“反对”这场展览,而是说”无法以任何方式支持”这场展览,他没有用object之类的词,而是说“cannot support…in any way”。基弗之所以这样用词,我推测,是因为基弗自己也意识到,这场展览本身是合法的,且和他没有直接关系。同时,我们也可以做出判断,认为基弗是在干涉展览的观点站不住脚,基弗只是在行使自己的言论自由和表明自己的态度。

第三,基弗对这场展览表示遗憾,但是中英文中透露出来的信息完全不一样。读英文版,我们会觉得基弗之所以遗憾,是因为这场关于他作品的展览没有向他“咨询”,这场展览“不牵涉我的同意”。咨询一词,基弗用的是consult一词,而“不牵涉我的同意”一词,他用的则是without my involvement of consent。但是,中文版却将它们简单地翻译成“征询”和“没有同意”。“咨询”和“不牵涉我的同意”并不假定向基弗咨询的行为以及获得基弗的同意是必要的,但是“征询”和“没有同意”则假定这场展览的举办前提是要获得基弗的同意。指责中央美术学院美术馆的评论家则不加区分,选择站队先于理清事实,认为获得基弗的同意是展览的必要前提。但事实上,连基弗本人也没有这么认为。

行为上的回应,中央美术学院美术馆既可以接受基弗的请求,也可以不接受基弗的请求。这里要提醒的是,美术馆若接受基弗的请求,那只能表示美术馆体谅基弗的心情,并不代表美术馆是错的,但是不接受基弗的请求也不能表明美术馆是“店大欺客”,因为美术馆并没必要在道义上遵从基弗的观点。

第四,基弗对这场展览有明确批评,但是通过比较他的两份申明可以发现,中文版的申明会让我们误以为基弗是在批评展览本身的合法性,但是英文版的申明却让我们觉得,基弗之所以不满是因为主办方有意以他之名误导观众。

这场展览计划展出基弗80来件作品,以“基弗在中国”(Anselm Kiefer in China)为名。基弗认为,这样的展览名是主办方有意为之,为了让人误以为这场展览有艺术家背书。所以,艺术家在英文版中用了endorse一词,而非中文版中所用的“授权”一词,授权的英文应该是authorize。授权一词假定,这场展览的合法性首先来自于艺术家的同意,而背书则是支持的意思,背书一词不假定任何东西,意义仅等同于“口头保证”。

当然,我们不可否认的是,这样的展览名的确会让人产生种种误解,会让人以为这场展览是一场对于艺术家进行终极评价的、高规格的国际性展览。在艺术家看来,这样的展览具有盖棺定论的性质,除非亲身参与这样性质的展览,否则这种定论本身就缺乏可信基础。也正因为此,基弗才会认为展览主办方在对待他的时候像“对待死人”一样,因为只有对死去的艺术家进行终极评价的展览才不需要艺术家本人的参与。

但是,主办方,尤其是策展人贝娅特·海芬夏特(Beate Reifenscheid)女士,可能并不这么认为。海芬夏特解释说,她于2012年曾在德国以同样程序策划过一场相同性质的展览,展览名为“MEMORABILIA im Ludwig Museum”,当时这场展览并没有遭到基弗的异议,所以她听不明白为什么这场展览会招来艺术家的反对。

▲ 贝娅特·海芬夏特在展览现场

自查《韦伯英语词典》可知,Memorabilia一词的意思是objects or materials that are collected because they are related to a paticular event, person, etc.; things collected as souvenirs,即藏品,所以当初德国展览的中文译名是“路德维希博物馆收藏展”。程序上看来,两场展览都是策展人通过私人关系从散落于世界各地的藏家手中租借来一定数量的作品,最后在公共美术馆展出。理论上来讲,作品一旦通过代理机构被出售给藏家之后,藏家就拥有了这幅作品的拥有权,以及对于这件作品的处置权。除非在购买合同中拥有明确的限制性使用条款,否则作品可以由藏家任意处理。当初德国的展览并没有遭到基弗的异议,但是北京的这场展览却遭到了基弗的异议,所以在海芬夏特看来,这是不可思议的。她甚至可能猜测,基弗采取了双重标准来看待这两件性质一样的事情——这种认识也导致了某些评论人对基弗本人产生了道德上的质疑。

那么,问题到底出在谁身上呢?我们似乎可以怀有极大的善意去看待双方,去设想另外一种可能性,即主办方视两场展览为同样性质,但是他们不同的公关宣传行为让基弗对两场展览做了不同的定性,进而采取了不同的态度。正是因为这点错位最终导致了一场影响极大的公共争议。这个责任可能需要海芬夏特承担,也可能要中央美术学院承担,或者谁都不用担,因为从日常语言的应用来看,展览取名为“基弗在中国”虽有分歧,但并没有什么错。从原则上来看,展出的藏品都为真迹,展览名本身并没有涵盖什么虚假信息。

根据以上的分析,让我来总结一下:

正因为基弗和主办方对于展览存在着定性上的分歧,所以基弗才会觉得这样的展览将其排除(exclude)的做法是令他本人沮丧的。这里,我们可以再一次怀着善意来大胆推测,基弗担心一场没有他亲自参与的国际性展览会导致他自己的艺术理念、艺术作品被歪曲和被误读的可能性。当然,主办方也考虑到了这一点,所以策展人多次联系基弗本人,邀请其参加,只不过各种未公开的原因,邀请并不成功。但是,值得注意的是,邀请不邀请并不会提升或降低展览本身的合法性。

那么,基辅为什么如此在乎自己的参与?一场有关基弗的展览,基弗本人的“在场”与“不在场”到底有何区别?

争什么争?

艺术家用自己的方式造物/作画,观众也用自己的方式用物/看画。当艺术家把作品从室内抛出,或向藏家、或向画廊、或向美术馆,作品就会形成场域,推动事件,生发意义。在任何一场“艺术”事件中,艺术家与观众均参与一半、完成一半,艺术家是第一作者,观众为第二作者,时间有先后,重要性等同。

就画作事件而言,基弗已经完成了他那部分工作,剩下的工作则属于观众。但是,这次事件的核心不是画作,而是展览。基弗的画作,是作为一种素材服务于/服从于展览。“展览”才是这次事件的主角,即我们通常意义上所说的艺术品。

▲ 展览现场

这场展览以基弗为名,展览内容是基弗的作品。但事实上,这次事件和基弗无关,这些作品也跟基弗没什么关系。作品在公共场合,在观众能接触到的地方形成场域。例如,达芬奇的《蒙娜丽莎》被悬置于卢浮宫,吸引世界游客,作品永不退场。任何作品一旦落入这样的处境,就会永远处在一种未完成的状态,因为观众会无限制地介入工作。但是,进入市场的艺术品则是另外一种情况。市场机制限定了观众的工作。当藏家买下市场上某件作品之时,这件作品就立马进入完成状态。公众被排除在外,顷刻间,事件中止,场域消失。这次展览的作品,实际上属于后一种情况。

单有意思的是,作品可以被重复地拿出来,被重新拍卖,而展览也可以被一次又一次的安置,因为藏家可以凭借着自己的所有权和使用权决定何时“贡献”作品,使“自己手中的”作品重见天日,重新进入公众视野,形成新的场域。只不过,每一次的退场和进场都会形成不一样的场域,因为语境会改变。在这次展览中,是组织者与藏家使得作品重见天日。是他们的工作,激活了作为一种符号、一种话语的基弗。基弗不在场,事实上,他也不需要在场,但是关于他的讨论会在场,他以符号的形式入场,因为藏家在场,组织者在场。在这里,“藏家的”,而非“基弗的”,才是“作品”这一指称的定语。

▲《上帝、耶稣、真神》 油彩、乳化剂、丙烯、物品 280 x 380 cm 2011年

作为符号,它必须被言谈,否则就没有生命,无法形成意义。但是,它的生命、它的意义由谁决定?掌握话语权的人。谁掌握了话语权,谁就能对符号进行定位、定义、定性。在这个意义上,基弗的不满,本质上乃是对于自己可能被他人定义的不满。他希望能够决定自己进入中国的方式,他希望能够和中国公众对话,他希望控制他人对自己的阐释。这无关对错,只是在艺术领域乃至整个公共领域中存在的某种机制,或审美的、或政治的,亦或是伦理的。

我这里并非要指责基弗,而是提醒基弗某种现象、某种机制,甚至是某种事实的存在。我可以理解基弗的心情,可以推测他的想法。在他看来,如果因为组织者的专业水平“不够”而导致展览的体验感降格,那么后果是不可挽回的,因为这会最终导致观众对于其本人的质疑。然而,他必须理解的是,质疑在任何情况下都会发生,即便这场展览由他本人操刀策划,除非可以禁止阐释。质疑无法被控制,因为任何事件都会在绵延的实践中不断遭受误解,正名,再被误解以及再被正名的过程。基弗想介入,但是现在所采取的方式并不有效。

作为画作原创者的基弗需要清除这样一个事实,即这次的核心是展览,主角是公共美术馆,因为是美术馆才让那些退出公共领域许久的艺术品获得重见天日的机会。组织者多次邀请基弗参与,但基弗本人却因为这个或那个的理由拒绝,这当然无关对错,但是组织者依然可以在基弗不在场的情况下,让符号在场,让意义在场。基弗不需要承认这场展览,但是他需要接受这个展览会被举办的事实,他需要理解,这样一种方式、这样一种可能性是符合伦理的。

无论谁,都需要对于这样一种可能性抱有宽容的态度,需要面对乃至接受这样一种事实,因为介入者,不仅有自我,也有他者。主动承认或被动接受,都是应对事实的方式。结果可能好,也可能坏。无论哪种方式,好坏的概率均参半,无人是上帝,所以无人能事先知晓后果。这里,重要的不是结果,而是秩序,即伦理。

(凤凰艺术 独家报道 撰文 陶力行 责编 dbk)