作者:凤凰艺术2021-09-29 22:51

关注社会议题的艺术作品已经不是新鲜事。但是人们仍然在激烈讨论,作为艺术家,该以何种角度的创作来切入社会议题。"凤凰艺术"邀请了艺术家陈俪莎,来聊一聊她的创作经验。

陈俪莎,工作生活于芝加哥,硕士毕业于芝加哥艺术学院。创作常以个体经验切入思考人和抽象的社会系统之间的关系,她的创作往往有社科的跨学科属性,常以影像,行为艺术方式呈现。陈俪莎(Lisha Chen)的作品在国际范围展出,其中包括芝加哥SITE Gallery,国际影像文化促进会 、上海当代艺术博物馆青策项目。

为了阅读方便,下文的“Q”指代记者,“LS”指代陈俪莎。

Q:在2021年的上海当代艺术博物馆青策项目中,陈俪莎作为驻地艺术家,完成了她的纪录片《⼈⇄幽灵:作为本地人,异乡人和游荡者的外卖员们/ HUMAN ⇄ GHOST: Food Delivery Drivers As Locals, Strangers, And Wanderers 》。这个影片在完成之后,一直在各个地方展览。给我们简要介绍一下这个纪录片吧。

LS:我做这个作品最初的动力是2020年的《人物》杂志的那篇《外卖骑手,困在系统里》。看了那个报道之后,抱着感兴趣的心态,我开始观察身边的外卖员,然后开始有意识地和他们做朋友。之后就发现这个行业里许多值得思考的现象。比如,算法是如何将美国外卖员变成了*幽灵工作,社区和社群是如何在这个工作环境里消失的;但这样的工作又是如何成为了不会英语的新移民的庇护所,成为了他们在美国生活的一种常见的方式,并且形成了一个封闭的熟人圈子。

在采访了多位外卖员之后,我被他们的鲜活的声音打动了,就做了这个纪录片。

Q:平台劳工这个议题在中美的差别和共同点主要是什么?

LS:在美国的话,劳工类的话题,种族和移民是一个很难避开的关注点。

Q:《⼈⇄幽灵》里,你着重拍摄的是海外中餐外卖平台“花卷(化名)”里的华人新移民外卖员。我有了解到,你在拍完这个片子之后,还在进行这个项目相关的后续行动,可以聊一聊吗?

LS:是的。这里有个有趣的小故事。我这个纪录片拍完之后,有个被采访的外卖员把我的片子发给了他们的领导。他们的领导看了我的片子,觉得我的角度很有趣,对行业的理解也很到位。之后我进一步通过面试,她给了我这个平台的录用通知。

我问她我可以在工作的时候做一些人类学研究吗,她说只要我能达成业绩就可以。 (Q:达到了吗?)还行吧哈哈。

Q:去那里工作是为了拍片子吗?

LS: 是,也不完全是。

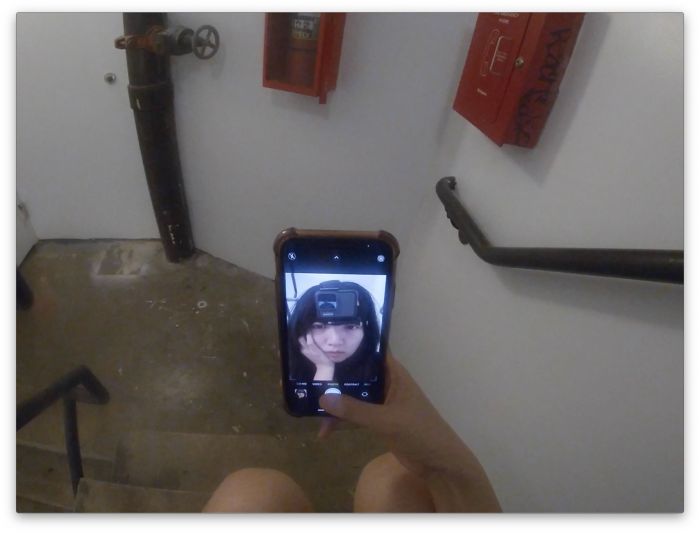

一方面,我确实在工作期间拍了很多素材,准备把它们做成另一个纪录片《寻找华人/Looking for Chinese》(暂定的题目),作为《⼈ ⇄ 幽灵》的余波。(Q:余波进行得如何了?) 还在剪辑中。

另一方面,其实是想转换一个视角。拍纪录片的时候,我时常感受到我和我的拍摄对象是完全不同的人。纪录片拍出来了之后,它在美术馆展出了,观看它的人群可以说是很精英的。我有种奇怪的感觉,我似乎是在某种程度上剥削了我的观察对象,然后做了作品,把作品放在了一个非常精英的地方展览。难道我不应该是服务于我所关注的社会群体吗?

当然,“艺术的作用是激荡精英,然后让精英去改变世界”,这样的观点我也是理解和接受的。只是它无法完全解决我的困惑:我在为谁生产艺术?艺术的价值是什么?

展开说一点,我对自己的要求也许有些极端,如果要做社会议题的话,我不想做一个靠大量的二手文献来做作品的艺术家。(Q:二手文献是指?)社科理论,他人的报道,公众号文章,微博,在我看来都是二手文献。举个例子,社科理论,我觉得这是比较抽象的概念,和艺术家的日常经验可能并不符合,这种不匹配会导致做出来的作品缺失了一些直觉性的东西,而我很重视这种直觉性的东西,我认为那是作品里令观众信任的瞬间。

即使是做了纪录片之后,我仍然可以感受到自己作为一个观察者,或者说艺术家的局限性。于是我无法所以想用更直接的方法去探索我心里的问题:大众和精英对艺术的审美的共性是什么,脱离了精英化的语境之外的艺术是什么。

因此,我决定成为我自己的观察对象,成为曾被自己拍摄的劳工的一员。

Q:在你拍摄过纪录片的华人外卖平台工作,是什么感觉?

LS: 我影片里拍摄了的平台很多,我工作的地方只是其中一个。

我一共工作了两个多月。我的工作职位是兼职市场营销,每周工作三天,每天都要加班,休息日也要加班。完全感觉不出是在兼职呢。

最开始是感觉很冲突,我上班的时候仿佛分裂成了两个自我,一个是打工人的自我,一个是艺术家的自我。在工作的前两周,我一直在用艺术家的自我来观察打工人的自我:看待自己在整个中餐外卖平台系统里扮演的角色,所受的剥削,少数族裔在美国工作的处境。

再后来,艺术家的自我就消失了,我完全变成了一个打工人。(Q:为什么?)因为真的太累了!累到我对严肃的话题完全失去了兴趣,当时就特别想看那种视觉上特别美的沉浸式投影展。对于当时的我来说,艺术的意义就是脱离当下,让我思维上可以有一秒钟逃避痛苦的工作。

Q:然后你把这段工作经历又剪成了一个新的作品《寻找华人/Looking for Chinese》。你会把这种艺术家参与作品的形式当作是“社会介入型艺术(Socially Engaged Art)”吗?

LS: “社会介入型艺术”非常难以定义。我的观点来看,社会参与型艺术里的艺术家,很可能只是一个情景的制造者。参与者才应该是具有一定的参与程度的创作主题。并且,这个艺术不应该以产出符合艺术标准的“作品”为目的。

不过我完全没办法界定自己的作品是不是社会参与型艺术。我只能说,作为艺术家的我拍摄作为一个打工人的我,我完全参与、理解和信服了这个作品。

Q: 你之前提到,你做这个工作的一部分原因是想用转换自己的视角,来寻找大众和精英对艺术审美的共性,以及艺术对所有人的意义。在你的这次打工经历里,你寻找到答案了吗?

LS:虽然和预期的不太一样。但是在某个瞬间我体会到了。我觉得艺术对于所有人的意义在于治愈。

有一天我下班之后,晚上去看了一个纪录片,关于一个女性运动的。她们在遭遇了惨无人道的对待之后,奋起反抗,用最激进的歌词来表达自己的愤怒。晚上她们抱在一起开派对,唱歌。

导演问她们,你们白天那么悲伤和愤怒,晚上却变得温暖了。她们说:“为了完成这个长远的目标,我们需要治愈我们的自己。 ”

活着意味着不断的反叛和抗争。“长期的抗争”意味着,路很长,无法一次抵达终点,我们除了愤怒,也需要欢声笑语,需要治愈自己。每个群体的境况不同,有不同的抗争和治愈,也就形成了不同的艺术。这种艺术可能是激进的语言,也可能是松散的消遣,和最终的终点相比,它们都必定是有失偏颇的。我也倾向于包容这种必然的有失偏颇。

Q: 听上去你好像并没有直接得到那个答案,但是好像对艺术有了更包容的想法。

LS:我觉得治愈和拥抱就是艺术对所有人的价值。

在进去打工之前,我觉得艺术的力量一部分来自于一针见血的系统性的反思生活;开始打工之后,我甚至不敢相信会有艺术家对我打工的地方感兴趣,甚至还来拍纪录片,我只想看点“美”的东西让我脱离当下。这种对艺术的偏好变化是因为我抗争的东西不一样了。