凤凰艺术 2016-07-20 12:29

艺术史是一种观看的历史,19世纪中期以前还没有我们今天所认识的“艺术”观念,因为它也并非作为独立自治的艺术而存在,而是深深地根植于当时政治、历史、社会、宗教、技术等综合作用。今天我们可以用另一种方式来讨论“前艺术时期”的图像作品,即用观看和感知的历史。“凤凰艺术“致力于向公众推广对于艺术的理解,使得晦涩的艺术作品可以在理解的向度上开放,让作品后面的人文情怀、历史文脉、独特视角得以呈现。带有中西艺术实践背景的青年艺术家、艺术评论家姜俊从一个客观而细致的角度切入,通过“凤凰艺术”推出一系列有关艺术史知识普及的评论文章,促使读者在了解艺术作品的同时对艺术本身,以及艺术作品所关照和涉及的现实问题产生更多的思考和讨论。

▲ 宫娥 委拉斯凯兹 1656年 318×276cm 布面油画 西班牙,普拉多美术馆

《词与物——人类科学的考古学》(Les Mots et les choses: une archeologie des sciences humaines)是法国哲学家米歇尔-福柯(Michel Foucault)1966年出版的著作。这本艰涩的哲学书在当时法国60年代竟然成为了脱销的畅销书,甚至在海边沙滩的阳伞下都可以看到它的身影。这本书同时成就了一张画的大众知名度,那就是17世纪西班牙巴洛克大师委拉斯凯兹晚期的一件重要作品《宫娥》。福柯在《词与物》一书的第一章着重描写这张画。

福柯认为每个时代都有一种构造知识的结构,也可以说是一种认识世界的方式,他把17世纪(书中所谓的古典时代)的认识型称为再现(representation),它替代了文艺复兴的“相似性”(la ressemblance)认识型。我们暂且不讨论艰深的哲学议题,只限定在绘画的观看之上展开。

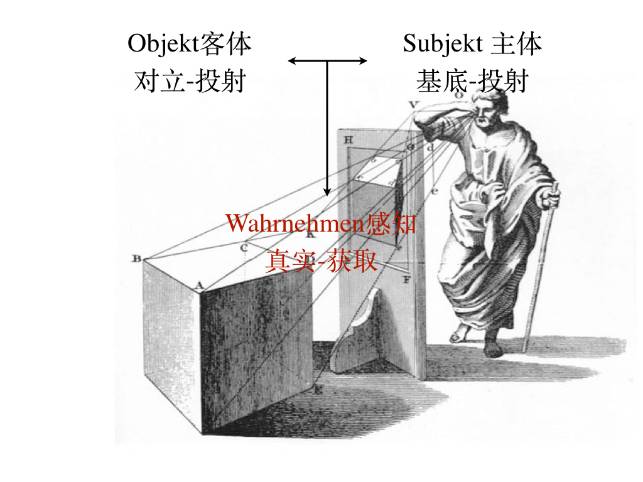

▲ 作为“我思故我在”的主体,万物因我的观看而成为在定点透视线上各就各位的客体

自文艺复兴透视法发明以来,一种新的观看方式终于被笛卡尔哲学所总结出来——主体观看。世界被看作一个外在于人的客观存在——一个可以被主动的人所征服和改造的他者。在哲学上康德称其为“哥白尼革命”,从此人们不再关注世界的本质是什么,而是关注人如何认识世界,就如同哥白尼转换了人们看待自身的角度——地球中心还是太阳中心。如果说笛卡尔之前的时代是上帝中心说,那么笛卡尔开启了“人类的中心说”,这便是一种视角的转变,即所谓的人文主义。巴洛克的绘画就如同是笛卡尔哲学的前奏,在绘画欣赏中无疑也确立了以“我”(主体)为视角的观看方式。作为“我思故我在”的主体,万物因我的观看而成为在定点透视线上各就各位的客体。时间、地点、人物、事件在同一画面中互相配合形成一种统一的瞬间。观众一方面毫无疑问地获得了绝对的观看权,从而把自己安置在画面外的一个安全位置上;另一层面上,这样展现也被固定在过去发生的那一时刻上,绘画似乎成为沟通过去和当下的桥梁。

当我们观看委拉斯凯兹的《宫娥》时,17世纪50年代的某一瞬间,突然展开于我们面前。这是一幅有着风俗性特色的宫廷绘画,它展示了王族家庭的日常生活。全画高3.18、宽2.76米,尺幅巨大。画中画家自己正在为不可见的西班牙国王夫妇画像。突然,小公主玛格利特到来,引起了人们的一阵忙乱。一位宫娥正在为公主下跪贡献食物,另外一位在为公主行提裙礼,周围还站着一些随从和侏儒。在背景上有一扇门打开着,光线从门口射入。站在门口的侍从正在注视着室内的情景。只有画家委拉斯凯兹对一切视若无睹,仍然在专心的画画。作为观众的我们正替代了作为模特儿的国王夫妇站在画家的面前。这一对夫妇的形象就反射在隐蔽在黑暗中的一块镜子上。这一切被描绘的如此真实,如同是现实空间的延伸。

这张画正代表了那种巴洛克时期要求的的统一性,即时间、地点、人物、事件的一致协调。百年之后,1766年德国艺评家莱辛在《拉奥孔》一文中强调了画作中“时刻的纯粹性”, 这成为绘画作品的一个标准。他认为绘画和雕塑是空间的艺术,在此时间在片刻中凝固,如同定格的瞬间在空间处延展;相反,文学和音乐是时间的艺术,因为它们在阅读中展开,表达出一种过程的时间性绵延。在空间艺术中任何超出空间性的东西都不合法,因为它干扰了画面经验的纯粹性。他建议画家应该“选择最意味深长的时刻”,虽然画面只停留在定格的空间表现,但由此暗示出此前,并预示出此后事情的发展。一件作品必须如同是一个聚合的统一有机生体,他们互相配合和作用,因此“有机性”(organisch)成为了古典德国文艺理论中非常重要的用语,一直影响到20世纪初期的文艺论争。

▲ Piero della Francesca 所罗门与萨巴女王的会面 湿壁画 阿伦佐 圣方剂教堂

▲ 夜巡 伦勃朗 1642年 363×437cm 布面油画 荷兰阿姆斯特丹美术馆

在文艺复兴早期的绘画中,在不同时间中的同一人物同时出现在一张画中,比如在皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡的《所罗门和萨巴女王会面》中可以看到,萨巴女王出现了两次,仅仅由一根柱子区分,就此时间也得以分裂成两段——女王和所罗门会面前与会面中。这显然是莱辛所反对的非统一性的作品。由于画中表达了两个时间,所以它更破坏了所谓绘画艺术的空间纯粹性。同时画面中的各个元素并非围绕着一个主题展开,而是呈现出破碎感,特别是对于光线的运用。巴洛克式的戏剧感一定要在统一光源下才可以生效。无论是我们熟知的伦布朗,还是卡拉瓦乔,都是充分调动光线的魔术师。相反文艺复兴早期的绘画始终处于一种永恒平光的静谧中(文艺复兴大师波提切利《春》),画中每个人物似乎都有着自己的世界,没有形成后来在巴洛克艺术中的联动的统一效应。

▲ 圣母之死 卡拉瓦乔 1602 369×245cm 布面油画 巴黎,卢浮宫美术馆

▲ 春 桑德罗·波提切利 1476-1478年 约203×314cm 木板蛋彩画

《宫娥》的整幅画就如同是一个镜面,图像中的小公主、画家、侏儒、宫女凝视着作为观众的我们,就如同我们也凝视着他们一样。场景突然聚合在一起,戏剧性就此被每个人物协调一致的反应烘托出来。莱辛的统一性观念在此画中显露无疑,它的效果正奠基在作为主体的“我”的定点观看之上,以及画家所“选择最意味深长的时刻”——戏剧的巅峰时刻。这时作为绘画本身的材料就此消失。在我看《宫娥》的那一刹那,我和图像之间的中介(绘画)被遗忘了。我被绘画所承载的幻象迷惑。它足以以假乱真,仿佛百年前发生在西班牙宫廷的那一瞬间历历在目,图像和当下连接起来,过去被拉到现在。这构成了福柯所谓的“再现”认识型的基本。相反《所罗门和萨巴女王会面》却是一个自给自足的画面,作为图像媒介的绘画清晰可见,它仿佛是一个独立的文本存在于我和现实之间,并在象征和“相似性”(la ressemblance)的作用下指涉着过去的事件,并非试图混淆真实和幻象的界限。

但作为再现认识型的《宫娥》却又是非典型,因为它偷偷的耍了个小计谋破坏了幻象的连贯性,作为媒介的绘画最后还是被暴露无遗。在仔细观看时,突然绘画中被阴暗掩护着的镜子展现了“我”的身份,我这个观众应该是西班牙国王和王后,显然那不是我。对观看主体的追问,使得作为媒介的绘画被再次发觉。幻象突然烟消云散。福柯写道:

“再现在这里向我们再现其自身的全部因素,再现的形象,接受形象的目光,再现使之可见的面孔,以及使再现得以存在的那些举动。”

这里暴露的正是再现得以运作的那一套表达机制,画中的镜子点醒了陷入于幻境中的我们,让我们看到了幻境是如何生成。这一小计谋激发了换位思考,让我质问我是谁,以及我的存在。

关于作者

▲ 艺术家,艺术评论家姜俊

姜俊,艺术家,艺术评论家,毕业于明斯特艺术学院(Kunstakademie Münster),获得Prof. Aernout Mik的大师生称号。现在师从高士明、朱青生,在中国美术学院和北京大学从事图像学和展示文化研究学的博士研究。研究方向:当代艺术中的公共在地性。当代艺术调查局发起人。2015年,参加德国北威州《中国8》(China 8)群展。生活工作于杭州、上海。

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。