凤凰艺术 2021-06-18 14:12

原标题:姜俊:数字崇高中的浪漫主义——关于郑达的数据化风动装置

法国哲学家利奥塔曾说过,“二战后的先锋艺术都是关于崇高(Sublime)的艺术”。我们如何理解这个崇高的概念呢?而崇高的讨论可以追溯到18世纪中,它伴随着后来的浪漫主义一直延续到21世纪。

一

德国浪漫主义画家卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)的作品《海边的修士》(Der Mönch am Meer)是一副独特的风景宗教画,它打破了巴洛克绘画传统中宗教画的模式,没有将圣象作为前景的主体,而是通过对于自然风景的渲染创造出了一种宗教的无限性和超越性体验——崇高。艺术家选择了一条更为抽象和曲折的方式——将宗教的彼岸性表达融合在壮丽的自然风景中。

风景是一个表达灵魂与世界一体化理想的主题。与此同时,德国作家歌德也认为:“自然就是上帝显示出来的外表”。对于他来说,神性就浸透在自然中,艺术家要在可见的物质世界中揭示这些普遍精神的征兆。

弗里德里希这一代的浪漫主义画家仿佛就是歌德话语的忠实践行者。他在表现宗教性超越时不再如他们的前辈一样描绘一个充满了神迹显现的人物场景,而是将神性巧妙地融入在对于大自然苍茫气象的抽象性之中。这幅作品《海边的修士》在西方艺术史的叙述中便是对于崇高性表达最早的典范。它被绘制于1808-1810年,我们透过站立在海岸边微小的修士望向了一片抽象、模糊不清的海天平面。作品前景的这一人物设置源于文艺复兴的全景画,它起到了引领观众视觉导向的作用。修士在这里所代表的宗教性,以及海岸的凸起将我们的关注从具象引开,导向一片抽象的虚空。大片昏暗抽象的肌理构成了海和天的衔接,仿佛预示着一场即将到来的狂风骤雨。它无疑暗示着1810年左右处于拿破仑侵略下整个欧洲动荡的时局。这一风暴前夕的海天奇景呈现出无透视、无深度和无限的神秘。也正是通过修士的指涉,自然风景便和基督教之神性合二为一,营造了一种强烈的超验感。

▲ 《海边的修士》 Monk by the Sea,卡斯帕·大卫·弗里德里希 Caspar David Friedrich,1808-1810

德国学者吕迪格尔·萨弗兰斯基(Rüdiger Safranski)在《荣耀与丑闻 : 反思德国浪漫主义》中是这样描述的:

“浪漫主义与宗教保持着一种隐晦关系。它属于两百年来未曾中断的寻找运动,意在对抗世俗化的、祛魅了的世界。除其他许多内容以外,浪漫主义还是一种借助审美手段的对宗教的延续。这赋予它史无前例地提升想像之地位的力量。浪漫主义战胜了现实准则。”

虽然说弗里德里希的风景绘画依然表达了人们对于宗教超越性的追求,但是风景绘画总体上已经从道德劝诫和宗教宣传的功能性上偏离出来。作为常识的是,风景画家与其说希望通过绘画来传达信息,不如说更关注在观看作品时观众的感受。它比其他画种更迈向了我们现代对于艺术的期待——无功利的审美欣赏。在今天这个世俗化的时代,虽然我们不再虔诚于宗教,但依然不怀疑弗里德里希绘画中所带来的精神向度——崇高感。

在《海边的修士》这张画发表的54年前,伯克于1756年发表的《关于崇高和美两种观念根源的哲学探讨》到此后康德的《论优美感和崇高感》(Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 1764)都将崇高(sublime | erhaben)设置为一种超越性的美学体验。和优美所表达的精致完善不同,崇高会令人感受到强烈的威胁,从而引发恐惧所导致的快感。自然强大的力量成为了崇高感直接的来源,因此荒野和自然的奇景成为了浪漫主义乐于表达的主题。康德说:

▲ 《论优美感和崇高感》 Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen,伊曼努尔·康德 Immanuel Kant,1764

“自然引起崇高的观念,主要由于它的混茫,它的最粗野最无规则的杂乱和荒凉。”

对他来说,美只涉及对象的形式,而崇高却涉及对象的“无形式”。形式是有限制的,而崇高的无形式之抽象感则表现为无限性。自此美和崇高就代表了两个极点,成为了西方美学讨论中二元对立的核心观念,关于艺术创作的思想也无出其右。

二

21世纪后奥地利艺术理论家Peter Weibel在他的文章《全球化:现代艺术的终结?》中提出,盛行于20世纪60-70年代,致力于改造大地的大地艺术其实源自于传统的风景绘画。只有在后工业时代物质过剩和技术高度发达的条件下,大地艺术才能得以实施。也就是说,风景绘画是用颜料在二维的画布上营造一个异质的、纯审美欣赏的三维空间,那么今天强大的工程建造技术便可以被投入到对于真实空间无功利性的营造之上。它不仅可以改造室内空间,也可以介入到更广阔的风景生产之上。这也迎合了风景一词在日耳曼语系中的本意:土地的创造。(英文的Landscape源自德文的Landschaft,即土地Land的创造schaft)

当时的极简主义的雕塑家艺术家托尼·史密斯(Tony Smith)在一次访谈中描述了一个夜晚他在新泽西车内的一段经历:

“没有灯光,没有路肩标志、划线、护栏,通常期望在黑夜的公路上行驶时能看到的标记都没有。公路穿过平坦的风景,远处群山环绕。但不时被草垛、塔楼、烟雾和彩灯所打断:这种驾驶是一种富有启迪的经验。公路和很多景物是人工的(artificial),但不能称之为艺术作品(artwork)。另一方面,对我来说,它又做了艺术从未做过的事情。首先,我不知道它是什么东西。但它的结果却把我从众多有关艺术的观点中解放出来。对我来说,它在这儿所表现的似乎是艺术中从未表现过的真实。公路上的经验是被安排出来的某种东西,但又不是可被社会识别的。我想对我来说,它完全就是艺术的尽头。”

▲ 《Gracehoper》,托尼·史密斯 Tony Smith,1972

这一段有名的描述可以被理解为大地艺术的缘起。艺术的(artistic)和人工的(artficial)在词源上的亲缘性使得史密斯提到的“艺术的尽头”(the end of art),这可以被理解为对于艺术界线的一场扩展和打破。无论是艺术的,还是人工的,一种人工设置的场域也能被识别为艺术的审美对象,这对于艺术和非艺术之间的传统界线是一个巨大的挑战。正是随着技术和生产力的大大进步,将室外空间也纳入到艺术创造之中成为了可能。人们已经不再满足于视觉性的欣赏,而提出了身体沉浸式体验的要求。大地艺术的出现也就成为了这一逻辑的延伸——日常空间和自然空间都可以被技术隔离和改造为纯审美欣赏的场域。当整个环境,大地都变成了艺术化的场域,那么观看方式势必发生更剧烈的哥白尼革命,从在作品中体验艺术氛围代替了在一定距离之外观看作为艺术的客体物。

再进一步比较同一时期的建筑、产品设计和艺术,我们不难发现:现代主义的几何建筑物、工业化几何造型的产品和在大地艺术之前的极简主义的作品有着共同的感性经验,它们之间的亲缘性不难让人意识到艺术(artistic)和人工(artificial)之间的关系。当现代主义建筑物在二战后的城市化和现代化进程中入侵大地,那么艺术是否也可以以同样的方式拯救人们麻木的眼睛呢?让自然、荒野再回到人们的意识之中。

在这一点上我们看到了大地艺术和一个半世纪前浪漫主义风景画所共有的精神资源。浪漫主义的敌人是启蒙运动代表的理性主义、科学和数学化、世俗化祛魅、以及第一次工业革命;而150年后的大地艺术所面对的是二战后继续的进一步的理性主义、功能主义的城市化、大众生产的同质化、对自然环境的工业化破坏,以及对人性的异化、人之精神性的丧失。

无论是美国大地艺术家罗伯特·史密森在美国犹他州大盐湖边创作的巨型构造《螺旋形的防波堤》(Spiral breakwater,1970),还是沃尔特·德·玛利亚(Walter de Maria)位于新墨西哥州偏远西部高原地区的《闪电原野》(Lighting field, 1971-1977),或是迈克尔·海泽(Michael Heizer)始建于1970年貌似古代文明发掘现场的《城市》,以及詹姆斯·特瑞尔(James Turrell)1977 年在位于美国亚利桑那州北部的一处死火山遗址上创作的《罗登火山口》(Roden Crater)…… 这些作品都可以被归为关于崇高的艺术实践,都可以被追溯到浪漫主义,或者是浪漫主义精神的某一种回潮。在一个工具理性不断加剧的现代,生活的意义分崩离析,人在异化中精神无处安置,浪漫主义成为了某种对于这一切的补偿。德国学者萨弗兰斯基援引了浪漫主义作家诺瓦利斯的一段话,并称此为浪漫主义的“最佳定义”:

“当我给卑贱物一种崇高的意义,给寻常物一副神秘的模样,给已知物以未知物的庄重,给有限物一种无限的表象,我就将它们浪漫化了。”

其中的关键词“崇高”、“神秘”、“庄重”和“无限”等便成为了浪漫主义所致力于的东西。在之后的大地艺术我们也不难看到这一努力的回归:诗意、超越感、重塑精神性、打开崇高的维度,重新创造人和世界的链接关系……它就是浪漫的。

▲ 《螺旋形的防波堤》Spiral breakwater,罗伯特·史密森 Robert Smithson,1970

▲ 《闪电原野》Lighting Field,沃尔特·德·玛丽亚 Walter de Maria,1971-1977

在大地艺术的实践中我们可以看到两种方式的互相关联:第一种是在自然中制作的工程型构造,比如我们上面提及的在美国荒原中出现的关于崇高感的地景装置;第二种可以是将从自然中带来的石头、土等材料在艺术空间或画廊中展示,使之装置化,或者是将在自然中的一次旅行、考察、测绘、研究等行动以文献的方式展示。因此我们除了在在大地艺术中看到其表达的诗意和精神性之外,还可以进一步看到对于环境和场地的实地考察,甚至是非常科学性和客观性的,比如艺术家对于地质学、人类学、考古学等学科的借鉴。

针对第二种大地艺术的模式,1967年罗伯特·史密森(Robert Smithson)发展了“场所”(Site)和“非场所”(Non-Site)这一对概念,即他所实施行动的野外环境和之后展示其实施成果的展览空间之间的关系。实施的行动决定了被实施的地点必定是一个特定“场所”,而展示空间则是任意的白立方空间,因此它是“非场所”的。“非场所”被作为呈现“场所”的媒介。非场所和场所似乎勾勒出了两种不同的哲学辩证关系,城市空间的同质化和乡野的异质性。场所是开放和自然的,非场所是封闭和人工的;场所是承载一系列行动的非同质化的地点,非场所是文献式的、计算和统计式的;场所中的信息是连续且弥散和尚无意义的,非场所的信息是断裂,但单一、有指向性的;场所是具体的 ,非场所是抽象的,是被统合在一套人工化秩序之中的……

▲ 《岩盐和镜子方块》Rock salt and Mirror cubes,罗伯特·史密森Robert Smithson,1967

三

“非场所”和“场所”的冲突仿佛就是代表理性的启蒙和代表感性的浪漫之间的对抗,代表工业化的无机人工环境和代表生命有机体的自然环境之间的反差,也代表了物质和精神之间的二元对立。但它却在第二种大地艺术的方案中产生了有趣的悖论,当沃尔特·德·玛利亚1968年在慕尼黑海涅·弗里德里希画廊(Galerie Heiner Friedrich)实施了他的第一个“大地空间”(Earth Room)作品时,从野外移到室内的自然土地仿佛成为了活生生地被关在笼子里的“动物”,供人观赏和反思。“非场所”禁锢了“场所”,而“场所”在进入“非场所”之后变成了“艺术”(art),即在一种如同画框或雕塑基座的“人工”(artificial)环境中,活生生的“场所”获得了审美欣赏的价值,从而变成了艺术作品。更有甚者在很多状况是,在“非场所”空间展出和陈列的并非是“场所”本身,而对来自“场所”发生的某一个事件的记录和文献,如对现场行为、工程拍摄的照片和录影……它们理论上并非是艺术本身,而是对于外部事件转译的媒介,但最后却构成了另一套人工化的、便于销售的衍生性收藏品。

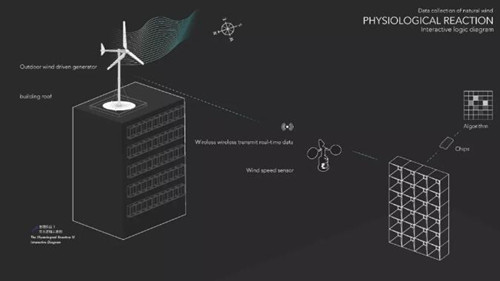

50年后,中国艺术家郑达创作于2018年的风动-声音装置《生理反应3》可以被定位在这个脉络的延伸线上。它一方面遵循了德·玛利亚“大地空间”(Earth Room)的路径,将自然引入了艺术的展示空间,但他选择了非物质性的风;另一方面运用了数字技术作为导入风的媒介。

《生理反应3》分为在外的“场所”(感应和发送装置),和在室内的“非场所”(接收和执行装置)。他们同样都遵循着史密森“场所”和“非场所”置换的原则。作为“场所”的自然之风被数字传感设备实时记录,并通过网络传输将其转运到作为“非场所”的艺术空间中,然后经过算法将数据翻译到风扇装置上,最后以声音和空间营造的方式作用到人的感官之上。

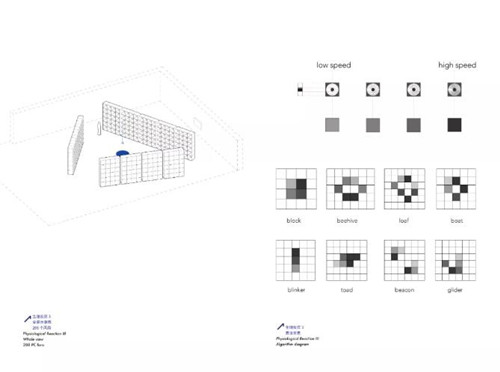

▲ 《生理反应3》 Physiological Reaction III,数据化声音装置Datalization Sound Installation,2018

负责采集自然风速信息的感应设备一般被放置在相对未太多被人工侵扰的、多风的自然环境中,比如海边、荒原、山间……其中就曾经选择了位于北纬38度,艺术家郑达出生地恩施的清江边。感应设备被安置在那里海拔1300多米的山崖之上,除此之外它还会按照每次展示的地点和项目内容而做出一定相应的调整。

▲ 《生理反应3》Physiological Reaction III,数据化声音装置Datalization Sound Installation,2018

在艺术空间中“非场所”部分的装置是由巨大的三面墙体形成的一个围合,上面镶嵌着网格排列的黑色匣子。每个匣子自成一个“腔体”,“腔体”内的风扇向内按照风速感应器传来的数据输出风力,当每个风扇的风冲击匣子背部的共振膜时,就会形成“嗡嗡嗡”的噪声,并充斥着整个围合空间。

▲ 《生理反应3》Physiological Reaction III,数据化声音装置Datalization Sound Installation,2018

风扇的运作过程分为两个部分:1,“非场所”部分接受外部风速感应器传来的实时数据;2,它的计算机将数据按照一定的算法投射在“腔体”的风扇上,将其翻译为机械风力。当人置身于三面墙体的围合之中,就仿佛进入了一个巨大交响乐的自动装置之中。按照实时感应和运算,每个匣子仿佛在吟唱。无数风扇时而安静,时而“嗡嗡”作响,时而发出如同工厂般震耳欲聋的隆隆声,甚至会让人有一种强烈的生理不适。在展览期间来自艺术家家乡千里之外的自然风被通过数字网络无线传输至位于艺术空间的装置接收端,通过算法风被转化为机械风扇的旋转,最后呈现为一段段包围着观众的过程性声音。

▲ 《生理反应3》Physiological Reaction III,数据化声音装置Datalization Sound Installation,设计图稿Design Artwork,2018

《生理反应3》是自然和数字技术的交响合奏。它除了继承了大地艺术,转运了自然,还通过风动-声音装置展示了数字技术带来的感性震撼。风扇此起彼伏地运作着,声音倾泻,仿佛使人置身于大海、峡谷、山峰之巅。它一方面拟像着自然,带有着强烈的浪漫主义;另一方面却通过实时感应和运算,创造出了连接生理感官的数码技术性崇高。艺术家郑达将其描述为:

“实时风的数据与机器的算法力在每个“腔体” 共振吟唱; 远程即席的自然与幻象记存的机器之间的对话。”

▲ 《生理反应3》Physiological Reaction III,数据化声音装置Datalization Sound Installation,交互逻辑示意图Interactive logic diagram,2018

▲ 《生理反应3》Physiological Reaction III,数据化声音装置Datalization Sound Installation,2018

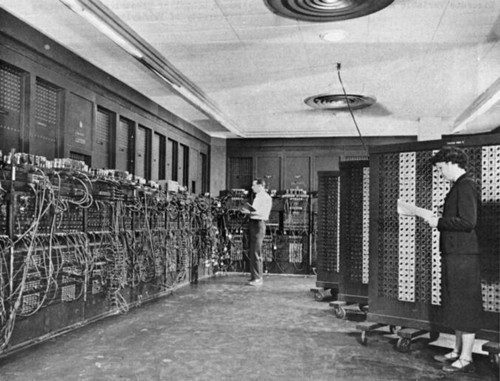

除了大地艺术、以及其后的浪漫主义维度,《生理反应3》后的科技维度极为关键,它一方面支撑了感性的浪漫,另一方面却巧妙地影射了科技史中众所周知的事件——1946年约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)发明的世界上第一台电子计算机ENIAC(电子数字积分计算器)。它除了其军用目的外,最早的民用场景正是天气预测。远在1922年英国数学家和气象学家路易斯·弗莱·理查德森(Lewis Fry Richardson)就在《数值工序中的天气预报》一书中构建了一套针对复杂天气系统的算法模型,但这一实践却要等到诺依曼的ENIAC计算机问世后,在强大的人工算力下才能实施。

ENIAC位于美国马里兰州阿伯丁试验场的弹道研究实验室。它同样占据了实验室的三面墙体,大约由18000多根真空管、70000个电阻丝、10000个电容器,以及6000多个按钮。电机的高电量为140千瓦,运作时会产生巨大的热量,必须配备特殊的风扇进行散热。当人们处于其中时,同样可以听到无数风扇的嗡嗡作响。

20世纪50年代那里聚集了一批气象学家,首次实施了24小时自动天气预报的实验。在此次实验中美国本土大陆被作为测试版图,构成了15行和18列的网格系统。科学家事先编好计算程序,启动了16项连续运算。在编程人员的帮助下,气象学家们每8小时轮流换岗,整个流程将近5周时间,实施了100万次数学运算。虽然面对极其复杂的天气系统ENIAC依然无法完成实时运算,但诺依曼在实验总结中写道:

“人们有理由相信,查理森的梦想会实现,计算速度将会赶上天气变化的速度”。

▲ 电子数字积分计算器 Electronic Numerical Intergrator And Caculator,约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann),1946

当然我们并不怀疑他的这一断言,毕竟今天任何一部笔记本电脑也已经远远超越了ENIAC的运算能力,而天气预报更不在话下。但20世纪50年代的天气预测实验却突破了当时人工运算的极限,并不断推进,以至于我们忘记了一次次技术突破和革命所带来的震撼——电子管被晶体管替代,晶体管被集成电路替代。

三面围合式的电子管计算机ENIAC在今天虽然早已不再新鲜,但在不断的迭代中,一代代超级计算机的运算能力已经发展到登峰造极的地步,并还继续实现新的奇迹。它被加拿大学者文森特·莫斯柯(Vincent Mosco)称为“数字崇高”。

在2004年《数字崇高:神话、权力和网络空间》一书中,莫斯柯认为,数字崇高正是来自于现代化中不断加强的人工环境,即逐渐诞生于技术崇高。19世纪末和20世纪初的工业革命使得相关的崇高概念发生了转变——自然和精神的崇高转向技术崇高。铁路、电力、无线电和飞机等发明彻底改变人类的时间、空间和权力体验。对于世界强大的控制力承诺预示着计算机和网络技术的发展。数字革命和信息革命正以几乎相同的方式重塑着全球。如今整个社会的数字化正在创造一台台巨型超级计算机的互联网络,我们每一个人都被裹挟于其中,实现自我不断的加速。我们在不知不觉中被自己生产的工具完全奴役了,即完成了马克思在百年前所言的:技术对人的全面异化。

▲ 《数字崇高:神话、权力和网络空间》The Digital Sublime: Myth, Power, and Cyberspace,文森特·莫斯可(Vincent Mosco),1946

当我们面对数字技术时,它已然成为了一个趋于无限的抽象彼岸;当我们被承诺即将获得一个万物互联的世界时,它仿佛就如同中世纪时的上帝承诺着那一个千年王国的到来,但我们并不知道这将是天堂,还是地狱。超级计算机就是我们这个新时代的那个新的圣像,艺术家郑达用《生理反应3》中的三面墙结构模仿了原初的它——计算机ENIAC,这台既能辅助弹道和核爆运算,又能实施天气系统测绘的超级计算机。在展厅中的《生理反应3》是三面墙体的机械装置,无数的线路暴露在目光中,风扇此起彼伏地呼啸着,由此发出的绵延不绝的噪声,时而低沉,时而高亢……那是一个祭坛,在其间那震耳欲聋的声音场创造了感官性的崇高,透过它我们看到那被我们忽视的、深渊般的数字崇高。

▲ 《生理反应3》Physiological Reaction III,数据化声音装置Datalization Sound Installation,2018

来自悉尼大学的学者、当代艺术家Elwira Skowrońska提出,随着电子游戏显卡、开源程序、三维计算机处理引擎、数字视频屏幕等新技术的出现,虚拟现实等涉及感官的技术作为创意工具成为了全新的可能。这些技术通过编码或算法创造了一种虚拟渠道,将那个不可见且深邃的数字世界转化为人类光学感知的视觉场,声学感知的听觉场,并为观众们达到古典意义上的崇高感——令人感受到强烈的威胁,从而引发恐惧所导致的快感。

由于《生理反应3》是艺术作品,所以这对计算机ENIAC的模仿性装置完全取消了任何有用性,70多年前的尖端技术如今已经成为郑达口中的“低科技”,从而完成了向无功利的艺术之转化:一方面,风动-声音装置系统化地为观众营造了强烈的感官刺激,展示了自然和数字联动的崇高;另一方面它提供了来自艺术史和科技史的双重典故性意向,为观众打开了理解自然和人工、理性和感性之间的辩证关系。

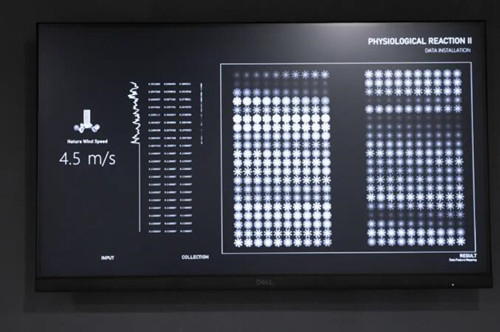

▲ 《生理反应2》Physiological Reaction II,数据化装置Datalization Installation风速数据可视化界面,Wind speed data visualization screen,2021

▲ 《生理反应2》Physiological Reaction II,数据化装置Datalization Installation,2021

正如郑达将自己的工作室命名为“低科技艺术实验室”,我们从来不认为《生理反应3》的贡献在于对科技的展示,或将计算机科技带入当代艺术的创作中,而是艺术家巧妙地将大地艺术的典故转化,并整合到对计算机科技史中某一时刻的戏仿上。他将传承有序的浪漫主义崇高通过“低科技”转化为我们可以感知到的数字崇高。康德所言的崇高来自自然数量的无限和力量的无限,通过《生理反应3》在不同时空中的解码与编码,数字技术那深渊般的崇高涌现在我们生理的感官域中。

▲ 《生理反应3》Physiological Reaction III,数据化声音装置Datalization Sound Installation,2018

就如康德而言,每次崇高的体验必然带来反思,从而扩展人类知识领域和范围。我们从《生理反应3》的数字崇高中能获得什么启示呢?曾经为了对抗启蒙运动的明晰,浪漫主义的艺术家背弃了“美”,反而赞美“崇高”,因为它能通过精神性的超越、宗教式的迷狂补偿支离破碎的、被异化的现代人,但今天浪漫的表达却又完美的依赖于由启蒙所奠基的科学技术,数字创造了一个平行的世界,它让我们陷入无尽的感官幻境。科技带来的那深渊般的崇高在浪漫的补偿中越发可怖,而郑达的“低科技”艺术正是在用并不那么尖端的科技创造一种让我们得以重新反思科技的异托邦场域。

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。