凤凰艺术 2020-11-02 16:02

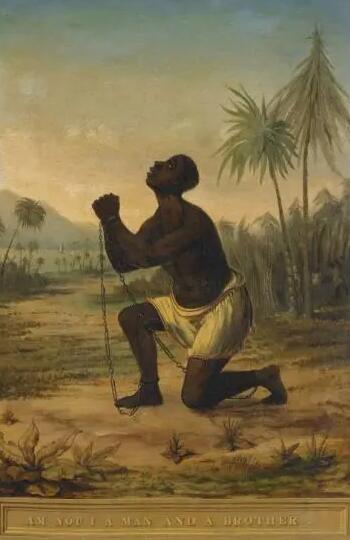

原标题:凤凰艺术 | 策展:博物馆与社区对话——2007年英国废除奴隶贸易二百周年纪念

社区协商已成为博物馆学争论中的一个主要主题,而且往往是尝试扩大博物馆观众和解决社会排斥问题的一个组成部分。博物馆常常面临平衡展览的两难境地,既要兼顾社区和资助机构的竞争需求,又要兼顾政府和更广泛的公众对200周年纪念的期望,这使得这方面的社区协商面临挑战。就此而言,我们采访的许多社区代表都对协商过程及结果感到沮丧。

在本文章中,将利用与博物馆工作人员和社区代表的访谈数据,探讨2007年社区团体和博物馆之间出现的一些紧张关系和问题。

社区协商已成为博物馆学争论中的一个主要主题,而且往往是尝试扩大博物馆观众和解决社会排斥问题的一个组成部分。2007年,博物馆获得了让通常被视为传统上排斥观众的非洲——加勒比社区参与到展览发展中的机会,标志着英国1807年废除奴隶贸易的200周年纪念。

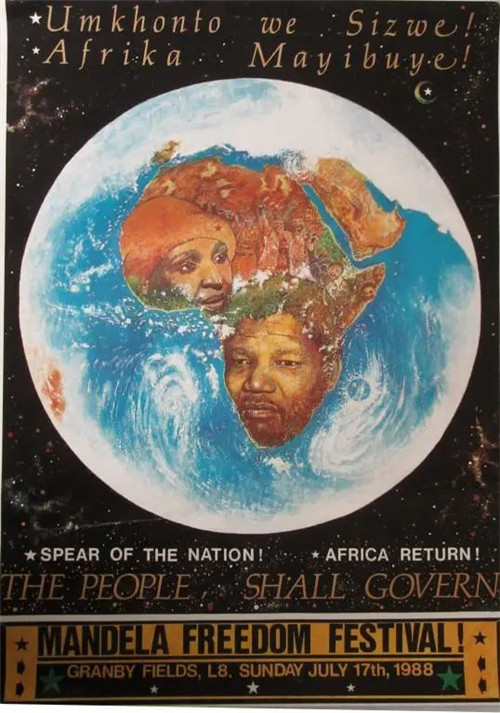

然而,随着公众对200周年纪念的争论越来越多,博物馆发现自己陷入了两难境地。一方面,他们面临着政府的号召,举办200周年纪念活动庆祝废除行为和所谓的英国道德领导。另一方面,非洲——加勒比社区团体则认为,两百周年纪念的重要性在于有机会承认模糊不清和隐藏的历史和遗产。对一些人来说,他们希望这种承认会让政府道歉。在本章中,我们利用与博物馆工作人员和社区代表的访谈数据,探讨2007年社区团体和博物馆之间出现的一些紧张关系和问题。博物馆常常面临平衡展览的两难境地,既要兼顾社区和资助机构的竞争需求,又要兼顾政府和更广泛的公众对200周年纪念的期望,这使得这方面的社区协商面临挑战。就此而言,我们采访的许多社区代表都对协商过程及结果感到沮丧。

1.方法

2007年至2008年期间,我们对策展人员、外展人员和社区代表进行了访谈,作为范围更广的题为“1807纪念”的研究的一部分,该研究于2007年至2009年在约克大学进行。对与五个博物馆合作过的社区代表总共进行了二十四次半结构化访谈。还采访了这些博物馆的工作人员,以及另外三个博物馆的工作人员。对88名博物馆工作人员进行了半结构化访谈。此外,在伦敦道克兰博物馆举办了一个个人参与一些博物馆社区协商的研讨会。研讨会是社区协商问题和经验的开放式讨论,共有十一名参与者。通过电子邮件和信件向参与协商的组织和个人发出了约100份参加本次研讨会的邀请,其中十一人得以参加。

必须指出的是,后续通过电话和电子邮件向参与者发出邀请,许多人仍然拒绝出席。在交谈中给出的理由或形成的印象是,许多人对他们所从事的协商进程感到太失望,或认为在这个问题上花更多时间太困难或可能适得其反。

2.博物馆合作伙伴采用的协商模式

参与本研究的博物馆采用四种协商模式。 最常见的是开发小型协商或协商小组,通常由来自社区团体的四五个人组成,有时包括学者和其他顾问。与受访人士的讨论显示,这些团体的社区成员往往对正在开发的展览表达强烈或共同的归属感。然而,他们也对这些团体的代表性表示关切,指出小型协商或文化团体无法探讨或探索社区利益的多样性。 而且,这些团体倾向于由现有的博物馆网络组成。趋势是邀请以前与博物馆合作过其他主题的个人,或者让这些人对应该与谁接触提出建议。

虽然务实地说,这是建立委员会是一种有用方式,但它确实限制了委员会在利益相关者社区中代表多元化观点的能力。 博物馆避免冲突和争议的有据可查的趋势也意味着,这样的委员会更有可能由博物馆感到“安全”的个人组成(见Lagerkvist 2006;Lynch和Aberti 2010:3;Watson 2007:2)相反, 一些博物馆会与最有发言权和最具煽动性的社区代表合作,以创造博物馆“与社区接触”的积极和公众形象;在这方面,这项工作的实质内容和代表性内容可能值得怀疑。

一些博物馆与较大的团体合作,通过在当地报纸上刊登的公开邀请收集信息。形成的团体通常在三十到四十个人之间,而且非常多样化。 第二种模式的效用在于,它被认为更能代表社区多样性,尽管我们采访过的曾参与过此类团体的许多社区代表指出,在大团体中往往会产生缺乏“归属感”的感觉。 这常常导致人们退出这个团体,同时也导致了社区声音占主导地位的趋势。对于博物馆工作人员来说,这往往是一个难以互动的团体,尤其是考虑到表达的意见的多样性。然而, 这种多样性也使这一团体对调查更广泛的社区利益和关切非常有用。

一些博物馆采用的第三种模式是与一系列社区代表进行个别访谈,以及进行一次性的重点小组或研讨会讨论。与第一种模式相比,这种模式能够表达个人的声音,并使代表性更为广泛,而重点小组和研讨会则为讨论和论证提供了论坛。然而,与此相反,这种模式对博物馆工作人员来说往往是耗时的,并没有导致对展览过程的参与感或归属感,正如后面讨论的,这对我们采访的许多社区代表来说十分重要。

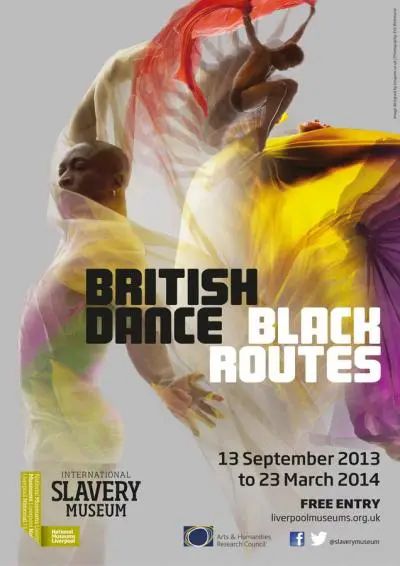

第四种模式涉及特定子项目的开发,有时与主展览同时进行。这些项目包括艺术设施和口述历史项目,这些项目是在博物馆的支持下由社区组织的。参与这类项目的社区成员对项目及其与有关博物馆的关系都非常积极。许多人评论说,他们感到自己积极参与了二百周年纪念的进程,并从中获得了一系列技能。然而,一些人表示失望,他们的作品往往在主要展览的外围,并且他们对整个展览几乎没有或根本没有投入。另一些人指出,他们的艺术或口述历史项目只在博物馆内展出,这常常令人感到遗憾,并建议展览的各个方面及其项目也将在社区中心予以有用的展示(研讨会记录:9f)非洲——加勒比社区的许多成员,特别是年轻人,传统上属于那些感到被排除在参观博物馆之外的群体,这一点尤其突出。这些项目里有许多是对主要展览的补充,并且被博物馆视为社区协商的重点而不是主要展览,这些事情令某些人感到排斥感。

一位社区领导指出:“一位年轻人说,为什么白人总是总是在谈论奴隶制,这是(笑),如果环顾四周,您会发现白人被雇用谈论奴隶制,一个年轻人指出了这一点。(07ComC25 2007)”

虽然这个艺术项目的设计是为了让社区在展览中有一些发言权,但它与主要展览的外围关系让这个年轻人感到,奴役历史的主流版本仍然是正面的。正如一些博物馆所承认的那样,当社区的声音被用来填补空白的画廊空间时,加强了这种印象。我们采访的大多数馆长主要关切的一个问题是缺乏与奴役历史及其遗产相关的物品:“...... 那很令人沮丧,因为我们只是没有物品。你如何策划一个没有任何物品的展览呢?”(07comM3 2007)。

对于一些馆长来说,由社区自行制作艺术品和口述历史展示被认为是“当代收藏”的有效方式。正如一位博物馆馆长所说:我的意思是从我们的角度来看,协商小组确实是整个项目的核心......因为我们从一开始就知道,作为一个博物馆,我们面临一些重大问题;首当其中的是我们几乎没有关于奴隶制的藏品......在实际帮助我们收集藏品方面来说,社区是重要的,将围绕这些藏品构建我们要讲述的画廊故事。(07comM90 2007)

尽管将社区声音融入到展览中可能非常有影响力,但如何以及为什么这样做也会向博物馆观众和社区发出信息,尽管是无意的。

尽管这里说明了这些问题,但必须指出的是,社区受访者强调在展览中加入他们常说的“真诚”、“真实”或“独特”的声音。正如一位博物馆专业人士所指出的:口述历史对他们来说非常重要,我们坐下来谈谈,这就是历史和故事的讲述方式。而非文字记录。(07comM3 2007)

对于某些人而言,聆听并将各种不同的声音整合进画廊空间确实挑战了博物馆机构作为绝对和准确的科学真理的传递者的权威性。正如一个博物馆专业人士所观察到的:如果展览要有任何意义,那就是要找到一种方法,使这些声音[代表性不足的群体的声音]能够被听到,能够挑战所谓的博物馆保存的权威历史。(07comM48 2007)

每种模型都有其实用性和局限性,实际上,指定哪一个模型最有用是不可能的,甚至是不可取的。协商是或至少应该是关于对话的,每种情况都需要不同的策略来进行对话(Lagerkvist 2006:60)。值得注意的是,我们采访的每一个人都认为,在他们参与的协商实践中,对话没有很好的促进作用。同样值得注意的是,在每个案例中,会议、重点小组、访谈等等都在博物馆举行。这种趋势,至少对一名参与者来说,加强了博物馆控制这一进程的感觉。

然而当我采访博物馆时,他们认为协商的意思是他们邀请人们进来,给他们一杯茶和一块饼干。我发现对我来说,进入别人的领地是令人不安的。我不认为那令人感到舒适。我发现很少有博物馆能去社区中心、艺术中心、场所、卫生中心,去人们所在的地方和他们交谈,在人们感到舒适的地方进行交谈。(研讨会记录:5)

这里争论的不是具体的协商模式,而是博物馆工作人员和社区代表对协商的不同期望和理解。值得注意的是,如何进行协商只会加强许多社区代表的这种脱节,并破坏了博物馆工作人员对包容性协商的哲学承诺。

3.社区关注和期望

一开始需要注意的是,我们采访过的所有博物馆工作人员都致力于社区协商,认为这是展览过程中一个重要的部分,如果不是至关重要的。事实上,许多社区代表本人认识到了工作人员的承诺,并赞赏某些工作人员在进行协商时遇到的困难。这包括他们自己在协商方面缺乏经验,协商与议题的对抗性质,以及一些工作人员面对其他工作人员关于他们在做什么以及为什么这样做的批评(更全面的讨论请见Smith和Fouseki 2011)。有人指出: 这是一个非常困难的过程,因为馆长和博物馆工作人员都被吓坏了。这是一段非常艰难的历史,但是他们从与人的直接交往中获得了体面。(研讨会记录:6)

鉴于这一承诺, 为什么社区代表压倒性地报告了重大挫折感(Fouseki 2010),博物馆以藏品为中心的关注点确定是这里工作的关键问题之一。 社区代表更多地关注整个展览将如何影响社区和更广泛的公众对非洲和加勒比文化以及历史的看法,这反过来又意味着当代公众对英国的非洲加勒比人及其社区的态度。如前所述,过去的博物馆对奴隶制度的历史及其对非洲、加勒比和英国造成的后果没有给予充分的承认,因此人们对纪念二百周年的展览寄予厚望(2007:202)。 正如我们在其他地方所论证的那样,这里的政治认可以及对社区的一切物质和象征性后果都危如累卵(Smith和Fouseki 2011)。

在发展我们的论点时,我们借鉴了南茜·弗雷泽(2000)的成果,以说明博物馆如何通过承认政治而卷入争取社会正义的斗争中。 由于博物馆具有代表和定义历史和文化的权力和权威,因此受到牵连(Bennett 1995;Witcomb 2003)。这一权威在博物馆文献、政策论证、社会包容和其他多样性政策中得到了充分的承认,可能被视为解决这些问题的尝试。

正如Lagerkvist所指出的, 博物馆的多元化政策可以识别差异政治,在这种差异政治中,可以识别群体的独特身份及其与其他群体的区别(2006:55–56)。 尽管有这些论证和政策举措, 但2007年协商过程中的许多压力和挫败感是由社区和博物馆的截然不同的目标造成的。 社区常常担心,这些展览变成了认识到奴役和剥削非洲的历史对当代英国的影响的机会。博物馆试图展示一个平衡的展览,只想简单探讨和收集社区的意见(Smith和Fouseki 2011)。 多样性或社会包容政策推动协商进程的程度似乎没有得到充分实现(见Smith和Fouseki 2011)。 对于社区来说, 协商是为了解决他们所面临的危机,他们需要展览所表达和承认的东西,同时也要解决这段历史带来的艰难情感影响,以及它对个人和社区的持续遗产。

只是周四周五,我了解到我的曾曾曾祖父;他曾是别人的奴隶,这出自去年发行的奴隶纪录......所以我现在还处在情绪过山车上......这是我想说的一部分。只是说我们需要的是正义,不一定是别的......(07comC114 2008)

我年轻的时候当你提到奴隶制......我们不想承认,不想去想,不想去感受,因为我们......头脑中有这样的形象,即低人一等。(07ComC101 2008)

因为人们确实倾向于把自己的个人包袱带到这段历史上,而它却没有得到解决,如果不真正解决其中的某种痛苦和伤害,就不可能处理这段历史。所以需要时间。(研讨会记录:6)

对于博物馆而言,最终是要组织一次展览。可能还涉及听取协商小组和代表的意见,但协商的最终结果是务实地在规定的时间表内举办展览,这是一种专业的产品。虽然博物馆工作人员对此类展览的政治影响感到担忧,却永远不会影响到它们在社区和社区中的作用。一位代表指出: 我想让人们意识到,(非洲)女王和国王时期有一些奇妙的历史......并且下次一个英国人看到你的时候,不仅仅是看到一种黑色肤色,而是看到一个人......在世界发展中发挥了作用。(07comC74 2007)

我们认为,这种脱节以及博物馆未能了解更广泛的政治背景和展览的影响,是工作人员和社区代表感到紧张和沮丧的核心(Smith和Fouseki 2011)。然而,在这一章中,我们想探讨一些加深和强调这种脱节的实际问题。其中之一是时间问题。许多展览是在相对较短的时间内举办的,原因是从获得资金到需要举办一次纪念活动的展览之间的时间有限:因为如果你知道八月才有资金......你最多只能协商五次,每月一次......(07ComC74 2007)

因此,时间限制进一步削弱了社区对论证的优先权,而不仅仅是展示。正如一位社区代表所指出的那样,不仅需要时间与博物馆工作人员开会讨论和论证问题,而且需要时间将这些问题带回社区,以便社区本身能够论证和讨论协商会议上提出的问题: 当我以个人身份来到协商小组时,我会说这些事情对我来说太大了,我必须和我的社区成员讨论。(研讨会记录:20)

博物馆及其工作人员认为社区代表能够并确实代表整个社区发言的程度进一步加深了这个问题。当然,社区是多样化的,可能对任何特定主题都没有统一的看法,更不用说不和谐和、有争议的社区了。研讨会上的代表们对他们代表不同的社区观点所承受的压力表示关切,这一问题由于缺乏足够的时间让代表们返回社区获得反馈而变得更加棘手。

关于博物馆协商的文献中已经写了很多关于与社区建立长期关系的需要(例如,Crooke 2005,2007;Kelly 2004;Kelly和Gordon 2002)。然而,这并不是一种与同质的封闭单元的关系——社区具有多样性、分裂性及多边性——这样,任何关系都必然需要时间来进行调整与发展,这是因为社区的需求与关注会不断变化与发展(史密斯与沃特顿 2009;沃特顿与史密斯2010)。很明显,这些关系需要时间,而在这种情况下,由于一系列的限制并不总是由博物馆控制,因此往往不可实现。

然而,由于进行协商的时间不足,社区的意见往往不能被倾听。许多社区希望与博物馆建立长期关系,这一愿望通常也是博物馆工作人员的共同愿望,但由于时间限制,这一愿望无法实现,还有一个原因是展览一旦开始后协商就结束了。一些接受采访的人对展览一开展就结束协商的做法表示遗憾,正如一名社区代表对他们所合作的博物馆所表现出的观点:“我们已经做了一些工作,我们正在向不同的小组转移”(07ComC25 2007)。在协商过程中缺乏辩论、协商和长期承诺的可能性有助于造成挫折,尽管许多博物馆工作人员试图确保关键问题和辩论在画廊空间得到解决。

问题不在于展览最终展示了什么(当然这也是一个问题),而是社区代表在协商过程中的整体经验。对于参与者而言,积极参与展览过程的能力是对实际展览成果与内容做出真诚认可与社会公正的表现。没有非洲加勒比社区真诚参与而进行展览的作品被简单地定义为一种象征性的打勾的练习,其目的是实现DCMS(文化媒体与体育部)量化的绩效指标或非政府资助部门的资助标准:

许多代表与参与人都很清楚,即使与我们一起工作的人不这么看,这也是一个橡皮图章的练习......我们已经选择了这些作品,而且我们只使用我们收藏中的工艺品。(07comC107 2008)

我觉得博物馆这么做就是在应付展览......这就像在打勾。

无论您何时协商,您真的会觉得您只是在讨论。没有想改变的政治意愿。(研讨会手稿:11)

在对社区代表进行的采访中,缺乏进行协商与展览过程的自主权是反复出现的一个主题,例如: 老实说我不明白参与这个项目的人怎么能说他们拥有这个项目,因为不允许他们拥有它。(07ComC77 2007)

这种对缺少自主权的关注或感觉他们无法发挥积极作用的情况不是由于时间限制而增强,而是由于在展览形成过程中社区协商开始的时间而增强。在确定关于展览的目的、范围、性质或内容之前,社区参与者希望在所有展览阶段都征询意见。事实上,一些人认为,最初举办关于奴役问题展览的决定应为协商的一部分(研讨会手稿;07ComC101 2008): 协商应从他们提出设计画廊的想法那一刻开始,他们应从一开始就与人们进行商量,是不是?他们应该打开心扉并准备接受意见,我知道这是一件非常困难的事情......他们应从一开始就将人们带进来,他们应参与观察物品的过程,还应参与观察材料的过程并告诉他们看到了什么,想到了什么及他们的认识与理解。(07ComC77 2007)

社区管理人员往往 是事后诸葛亮,或者一开始想到了您,后来被边缘化。或者您被推到一边或被抛弃,在这里事情发生了。(07comC105 2008)

尽管许多人强调参与展览开幕的重要性,但是他们还强调参与展览闭幕的重要性。正如一位策展人所指出的,展览的最终设计可能与开发和协商期间的设想有很大不同,因此她从协商过程中学到的一点是: 让设计人员早早地参与进来,每个人都需要成为这个过程的一部分,每个人都需要参与这个过程......从这个过程中我学到的一件事是,每个人都需要参与进来,而且越早越好。(07ComM103 2007)

在博物馆工作人员与社区代表的协商中,时间成为一个重要的限制因素。向我们报告的其他限制因素还包括挫折与紧张。其中之一是对多样化问题缺乏了解,许多社区代表表示,需要在博物馆中进行进一步的多样化培训,以提高工作人员对公平、多元化问题及少数族裔群体持续的政治与社会经历的认识。这一点也与非洲或加勒比英国工作人员在博物馆策展一级相对缺乏就业的现象相对照。正如一人指出,社区协商未能成功的原因是: 我认为白人缺少对黑人及黑人经历的了解及对职位与工作的认识。(07comC102 2008)

相反,社区对博物馆如何开展工作缺乏了解是另一个重要问题。在研讨会上的讨论指出,社区往往需要在协商过程开始时就博物馆管理结构及整个展览发展过程进行培训或概述。

许多社区代表表示,应提供有关博物馆如何运作的信息,尤其是博物馆的管理结构、资金压力、时间压力及工作人员的后勤与专业限制,这将有助于防止博物馆与社区之间产生误解。我们希望,这也能培养社区对协商过程的主人翁意识,还能够提高对社区的潜在结果。

研讨会成员关心的是,博物馆在协商过程中缺少问责制。这是由一系列问题所引发,包括在协商过程中投入的时间、许多人在协商开始前做出决定的信念及他们认为他们的意见没有被听取的程度。这些因素再次破坏了各机构对协商动机的诚意,并产生了一种强烈的感觉,即博物馆口头上支持DCMS和工党政府的社会包容要求: 这个练习?滴答、滴答。请来点新鲜的。所以,规格证明标记方面的真正的测试是这些组织如何看待他们永久的展览,因为这是真正的测试,我认为这样才能测试出这些协商是否重要或是否有影响。这是由于这些博物馆的整个故事现在应以某种方式进行改变。(研讨会记录:18)

4.从协商走向谈判

从本质上讲,社区协商令人担忧且具有一定的困难。什么是“良好”的社区协调也很难衡量,这是因为社区团体,甚至是博物馆本身通常都面临着一些风险,而且人们对给定的主题都有多种意见,不可能面面俱到。社区协商有一定的困难性,人们承认这个简单的结果是一个重要的问题。这种承认对进行长期对话的可能性至关重要。正如拉格克维斯特所指出的那样,要想让社区融入到博物馆中,没有捷径可走: 本质上是保持对话的活力、协商及重新协商,并找到平衡,向前推进每个社区参与的单独案例。(2006: 60)

这里的重点是,社区协商是一个持续的对话,在博物馆及更广泛的文化部门内创造态度与文化并保持是最为重要的内容。而且,协商就是谈判。它不是简单地讲述或倾听某个观点,而是参与辩论与协商。社区参与或社区谈判可能比社区协商更合适,后者往往只是简单的告诉与通知(克拉克 2002;格里尔等人2002)。

但是,系统与机构问题使得对话与谈判过程化为乌有。正如林奇和Aberti(2010)所指出的,种族主义制度化仍然存在,而且很好地延续了下来。社区代表呼吁对博物馆工作人员进行多元化培训,这不是一个无关紧要的观察结果。文化遗产部门关于其历史和遗产问题的假设已被充分记录(利特勒与奈杜2004、2005)。关于文化遗产(被文化遗产话语所授权)的主导且普遍的假设,是文化遗产令人舒适、熟悉、良好且“为白人所有”(史密斯2006、2010;史密斯与沃特顿2011)。正如斯图亚特·霍尔所观察到的: 非洲裔加勒比人的“特殊性”是英国人非常熟悉的,因为他们与英国人在一起居住了很长时间,但是又截然不同,因为他们是黑人。这种特殊性被许多英国人(他们的“文化遗产”从未让他们考虑过这个问题)视为文化上的费解现象。(2005: 34)

如果文化遗产部门和博物馆部门不继续就文化多样性问题进行辩论,社区协商的做法仍然只停留在表面。对进行对话与协商更实际也更重要的是提供足够的时间。这也许是一个明显的建议,即博物馆的展览实践需要足够多的协商时间。然而,这种发现结果触及了人们的看法,即社区没有被倾听或被重视——给社区提供的时间与资金越多,社区对博物馆及其活动的投资就会越多。此外,这不仅仅是博物馆方面的一个问题;资助展览发展的机构也需要了解这些问题,因为它们通过分散资金的方式和设置的条件来影响时间表。

社区协商不仅是对话与谈判,还是相互学习与认识。代表们表示需要对博物馆的实践与业务进行培训。正如博物馆工作人员需要了解与他们一起工作的社区的历史和经验一样,参与博物馆工作的社区也需要获得有关展览发展的相关信息。

一些接受采访的社区代表表示,他们只是逐渐了解到对工作人员的一些限制,以及展览能够或不能达到的目标。这样,他们认为在协商过程开始诚实地评估与讨论工作人员所面临的约束将有助于减少一些误解与挫折。

结论

采访结果的重要意义在于,这些紧张关系和问题与其他协商背景下所记录的问题有多么相似。 关于社区协商(尤其是土著社区协商)的国际文献记录了我们在本文已识别的许多问题,尤其是需要真诚地交流在展览中哪些可以做、哪些不可以做的可能性或限制条件、信任和长期关系的建立及对物品的价值与意义的误解(请参考格里尔 2010;格里尔等人2002;赫名与芮歌尼 2010;珀金2010;史密斯与Wobst 2005;齐默尔曼 2005)。

无论是在英国还是在国际层面上,问题的关键是,对社区群体的需求与愿望的分歧,这似乎显而易见,但 博物馆工作人员未能理解满足了社区更广泛的政治与情感需求的展览如何强调了社区协商的挫折与失败。

在我们对社区群体采访的过程中,我们产生了一种非常真实的感觉,即这些展览是一个具有重大意义的时刻,它们将是一个获得政治和历史认可的机会 。这并不意味着在社区中有一种天真的想法,即展览将立即带来社会正义或能够获得提高公平性的资源;相反,它们被视为获得认可与社会正义的斗争中至关重要的一步。

了解博物馆作为文化权威在争取认可与社会正义的斗争中被使用的方式对了解与实施社区协商至关重要。 成功的社区协商不仅需要对我们在此提出的具体问题进行反思,还需要对博物馆工作人员和社区之间存在的权力差异及博物馆在社会和文化冲突中作为合法资源的权力具有更深刻的哲学和背景理解。

附注:

1.1807年纪念项目由艺术及人文研究委员会的知识转移奖学金资助(2007-2009年),当时两位笔者都在英国约克大学。关于该项目及其成果的更多细节可登录项目的主网址:www.history.ac.uk/1807commemorated/。

该项目还得到了博物馆、图书馆与档案委员会(MLA)的资助,相关信息请登录第二个网站:www.york.ac.uk/1807commemorated/index.html。根据该项目的结果得到的工具包及社区协商工具包可登录:www.york.ac.uk/1807commemorated/commun.html进行查看。

笔者对参与该项目的同事Geoffrey Cubitt 与 Ross Wilson表示感谢,同时还要感谢许可我们对这个项目进行采访的人员。

2.本章所引用的访谈均设置了参考编号,以对被访谈者进行保密。采访时所采用的参考编号如下所示:“07Com”表示本研究源自的1807年的纪念项目;下列的“下列的“M”或“C”表示博物馆员工或社区代表;下列数字是采访的序列号,共计128个;最后一个数字表示进行采访的年份。

References:

Bennett T. 1995. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. London: Routledge. Clarke, A. 2002. “The Ideal and the Real: Cultural and Personal Transformations of Ar- chaeological Research on Groote Eylandt, Northern Australia.” World Archaeology 34 (2): 249–264.

Crooke, E. 2005. “Museums, Communities and the Politics of Heritage in Northern Ireland.” In The Politics of Heritage: The Legacies of “Race,” eds. J. Littler and R. Naidoo, 69–81. London: Routledge.

Crooke, E. 2007. Museums and Community: Ideas, Issues and Challenges. London: Routledge.

Fouseki, K. 2010. “ ‘Community Voices, Curatorial Choices’: Community Consultation for the 1807 Exhibitions.” Museum and Society 8 (3): 180–192.

Fraser, N. 2000. “Rethinking Recognition.” New Left Review 3 (May/June): 107–120. Greer, S. 2010. “Heritage and Empowerment: Community-based Indigenous Cultural Heritage in Northern Australia.” International Journal of Heritage Studies 16 (1–2): 45–58.

Greer, S., R. Harrison, and S. McIntyre-Tamwoy. 2002. “Community-based Archaeology in Australia.” World Archaeology 34 (2): 265–287.

Hall, S. 2005. “Whose Heritage? Un-settling ‘the Heritage,’ Re-imagining the Post- nation.” In The Politics of Heritage: The Legacies of “Race,” eds. J. Littler and R. Naidoo, 23–35. London: Routledge.

Hemming, S. and D. Rigney. 2010. “Decentring the New Protectors: Transforming Aboriginal Heritage in South Australia.” International Journal of Heritage Studies 16 (1–2): 90–106.

Kelly, L. 2004. “Evaluation, Research and Communities of Practice: Program Evaluation in Museums.” Archival Science 4: 45–69.

Kelly, L. and P. Gordon. 2002. “Developing a Community of Practice: Museums and Reconciliation in Australia.” In Museums, Society, Inequality, ed. R. Sandell,153–174. London: Routledge.

Lagerkvist, C. 2006. “Empowerment and Anger: Learning to Share Ownership of the Museum.” Museum and Society 4 (2): 52–68.

Littler, J. and R. Naidoo. 2004. “White Past, Multicultural Present: Heritage and National Stories.” In History, Nationhood and the Question of Britain, eds. H. Brocklehurst and R. Phillips, 330–341. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Littler, J. and R. Naidoo, eds. 2005. The Politics of Heritage: The Legacies of “Race.” London: Routledge.Lynch, B. and S.J.M.M. Aberti. 2010. “Legacies of Prejudice: Racism, Co-Production and Radical Trust in the Museum.” Museum Management and Curatorship 25 (1): 13–35.

Perkin, C. 2010. “Beyond the Rhetoric: Negotiating the Politics and Realising the Poten- tial of Community-driven Heritage Engagement.” International Journal of Heritage Studies 16 (1–2): 107–122.

Prior, K. 2007. “Commemorating Slavery 2007: A Personal View from Inside the Museums.” History Workshop Journal 64: 200–211.

Smith, C. and H. M. Wobst, eds. 2005. Indigenous Archaeologies: Decolonising Theory and Practice. London: Routledge.

Smith, L. 2006. Uses of Heritage. London: Routledge.

Smith, L. 2010. “ ‘Man’s Inhumanity to Man’ and Other Platitudes of Avoidance and Misrecognition: An Analysis of Visitor Responses to Exhibitions Marking the 1807 Bicentenary.” Museum and Society 8 (3): 193–214.

Smith, L. and K. Fouseki. 2011. “The Role of Museums as ‘Places of Social Justice’: Community Consultation and the 1807 Bicentenary.” In Representing Enslavement and Abolition in Museums, eds. L. Smith, C. Cubitt, R. Wilson, and F. Fouseki, 97–115. New York: Routledge.

Smith, L. and E. Waterton. 2011. “Constrained by Common Sense: The Authorized

Heritage Discourse in Contemporary Debates.” In The Oxford Handbook of Public Archaeology, eds. J. Carman, R. Skeats, and C. McDavid, 153–171. Oxford: Oxford University Press.

Smith, L. and E. Waterton. 2009. Heritage, Communities and Archaeology. London: Duckworth.

Watson, S. 2007. “Museums and their Communities.” In Museums and their Communities, ed. S. Watson, 1–23. London: Routledge.

Witcomb, A. 2003. Re-Imagining the Museum: Beyond the Mausoleum. London: Rout- ledge.

Waterton, E. and L. Smith. 2010. “The Recognition and Misrecognition of Community Heritage.” International Journal of Heritage Studies 16 (1–2): 4–10.

Zimmerman, L. J. 2005. “First, be Humble: Working with Indigenous Peoples and other Descendant Communities.” In Indigenous Archaeologies: Decolonizing Theory and Practice, eds. C. Smith and H. M. Wobst, 301–314. London: Routledge.

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。