深焦DeepFocus 2020-08-11 16:05

原标题:能超越科波拉《教父》的,只有科波拉自己

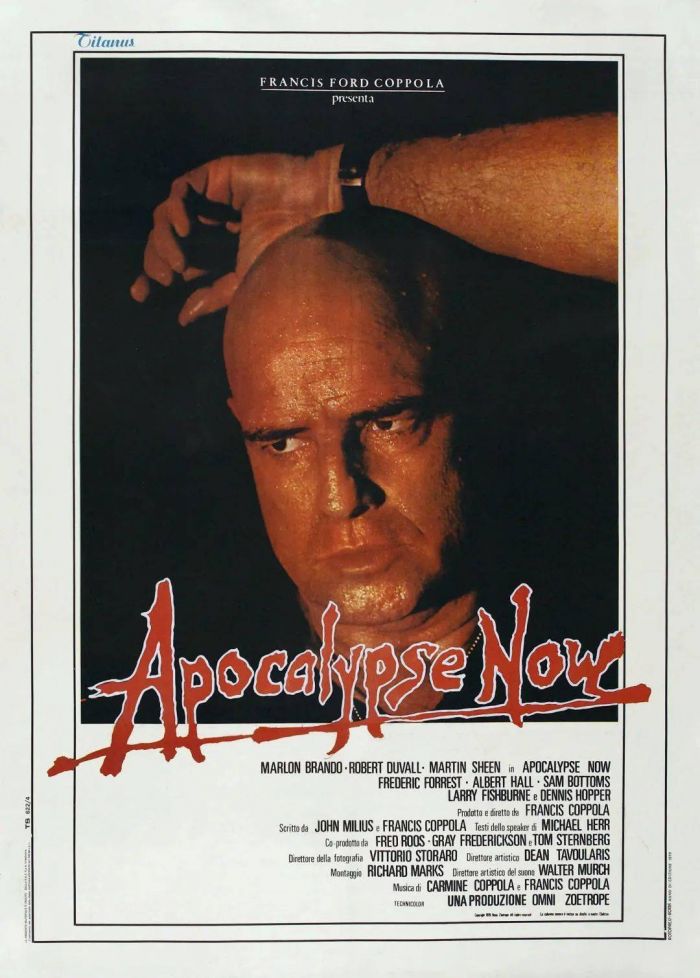

现代启示录

1979年的戛纳电影节上,科波拉面对满堂的媒体和摄影机,向他们如是描述彼时尚未定版的《现代启示录》:“我的电影并不是一部“票房大片” (My film is not a movie), 它并不是关于越南 (战争)的故事,而就是越南本身。 我们制作它的方式恰恰就像美国人在越南中所做的:我们在丛林之中;我们有太多的人马,太多的设备,于是一点接一点,我们失去了理智。”

四年以前,科波拉赌上两部《教父》中挣得的名声和雄心,亲自出资,从乔治卢卡斯的手中接过《现代启示录》的剧本,举家前往东南亚,在丛林里度过他的人生中最狂热和幽暗的时光。40年之后,在4K画质已经成为标配的时代,电影经历了公映版,和新世纪初的重生版后,于全世界范围迎来了它的最终剪辑。上海的观众迎接这一部宛若全新的电影之时,我们会再次想起他这一番咄咄逼人的自白,仿佛从冥河涉险归来,这位先知向每一个在文明社会中漫不经心,期待着电影结束后照常生活的观众,传递着地球上隐秘的角落里来自死神的讯息。

帝国喊出“末日就在此刻! (Apocalypse Now)”之后几十年,这部电影对刚刚从病毒围城的环球恐慌中稍许解脱的我们来说,除了是一次对影院归来的庆典之外,是否还承载着另外的意味? 越战的阴影早已远离我们而去,然而在和平时代静坐,沉默或者被信息嗡鸣的时分,战争的碎片时常冷不丁地横亘在我们的双眼之前,却又在几天之内消失得无影无踪。但科波拉的不安难道只是源于反战吗?如他所言,每次《现代启示录》出现在荧幕上,它的意义就超出了“电影”,这不仅仅因为它在一开场就向我们展示自然在战火面前崩坏时化成的尘埃,或是机械在碾碎肉眼之时无情的轰鸣。它不仅是一场为炫耀战争之虚无而举办的华丽舞会,还是从这一场舞会出发,一件一件剥去身上的首饰,衣着,壮举,肉欲和空话,远至未开化的大陆中心,直到蒙昧深处的逆历史奥德赛。

《现代启示录》剧照

军官威拉德带着暗杀一个疯子的任务逆流而上 (河流-历史),“走进”丛林的深处,正像电影脱胎的小说《黑暗之心》中的主人公所说,“并非前往大陆的中心,而是地球的中心”,其隐文恰是人类于地球史 (与“历史”的人类中心相对)的回溯,军官,连同着他所代表的文明——像阿彼察邦的叔叔布米一般——一边念叨着终结,一边“走回”丛林,直到在地球史的另一端,看见了自己的另一张面孔。

”我们优雅地享用我们的正餐,血腥的屠宰厂被精心地隐藏起来”。《现代启示录》正像爱默生这句箴言的图解,在电影里美国人似乎打定主意不再为西方列强虚假的正餐礼仪,和它背后无节制的罪恶盖上华美的裹尸布。逆向奥德赛的途中,屠宰场中哀嚎的也不仅是生灵,还有价值体系,人道,语言,甚至还有历史流逝的错觉,以及一个对神祗的想象。或者说, 这些在电影中接连死去的词语其实从来都是一根绳索上的同义词,它们之间的转义支撑起了普世生活的表面,但只有在科波拉的旅程中,这些脆弱的维系在朝彼此接近的同时纷纷快速坍陷,文明的两极 (极机械和极原始的)在时间的漩涡里相遇,偶像也在虚无和重建间反复徘徊。

那么,《现代启示录》究竟是什么?如果说它是一场对战争的直接记录,我们在其中看不到英雄,看不到群众,甚至看不到斗争,只有在狂热和虚无边缘交际的混沌。科波拉首先遵循的是一种书写历史的方式,在这种方式中,历史放弃把握自身的话语,放弃描摹英雄和史诗,而将记忆的刻印权直接交给了炮火。 这代表着在电影的一开始,政治机器的权威就被宣告瓦解,一部去意识形态的战争百科裸露在我们面前,被剥除权力的自我掩护,于是我们得以看清历史糖衣下的真相,得以向“斗争,胜利和幸存者”式的革命词汇反诘:“不,你看,没有英雄,我们都是猪!”

《现代启示录》剧照

在这样的前提下,我们该如何谈论它?科波拉在摄制过程反复修改约翰.米利厄斯 (John Milius)的剧本,甚至根据自己在梦中见到的异象加拍了影片开头在西贡酒店的段落,又在马龙白兰度最终加入剧组的时候,持续三周每天为他即兴写新的对话,因为连科波拉自己也不能决定电影将走向何方。混乱的种子从运动影像中蔓延到了摄像机的背后,仿佛时间借着镜头又完成了历史的重演,我们必须向自己发问, 为什么混乱 (chaos)是无所不在的背景?

毫无疑问,镜头下越战的狂热即是美国的狂热,我们难以想象其他任何一个国家的军官,会做出出动十几架直升机空袭只是为了在村庄面前的海面冲浪的决定。但我们同时又该意识到,美国在这里又成了人类现代文明的隐喻,一个灌饱了垃圾食品和蒸汽废料的巨型婴孩,凭着一身铁甲在地平线之内肆虐,需要长年累月地嗅到树叶烧焦的气味来维持自尊心的燃烧,法典和天秤对他似乎不再适用,他的眼中也不再容纳得下另一种生灵的凝视。

媒体的满纸谎言,国内的反战舆论,国外的节节败退,长达四任总统的鏖战,像动物一般原始又未知的敌人,苏联的无形压迫,越战的泥泞是美国人的骄傲在70年代急需破解的题眼,但似乎又是一个再精巧不过的借口,向电影打开进入历史中所有迷宫的窗户。“应当爱你的邻居”——它作为一句规训建立了基督教牧养的西方文明,又作为一面文化旗帜在外邦之地掀起了自中世纪以来的腥风血雨。

《现代启示录》剧照

一心想着冲浪的中尉Kilgore最终势必是这场战争中的牺牲品。即使被荷尔蒙冲昏了头脑的他不至于丧生在枪口下,他也在胜利即纪律的虚妄中也扭曲了人之为人的准则和资格;如果说虚荣和毁灭欲是两个成正比的矢量的话,他正像一条碰巧爬至人类至高处的蠕虫,看清了脚下一个帝国庞杂如蚁穴的无数工程实际上只是海市蜃楼——因为制约它们的法则在权力的至高处便不再有效——在这里唯一合法的炫耀便是毁灭,他太自然地掌握了这个法则,但却忘记了知道这一真相的他也紧紧地被毁灭跟随。

女武神和直升机的轰鸣里,他的侧颜一面反射出意志的满面红光,一面映照出末日的焰火,仿佛瓦格纳和戈培尔共谋的一场超现实集会。他亲自扮演礼教的刽子手,但是却在膨胀的虚荣里进入另一个谎言,并且将在可见的未来里因着这个谎言死去,以库茨的方式,黑人船长的方式,或者《全金属外壳》中胖子比尔的方式。

这个谎言便是权力的幻觉。如果我们还记得《窃听大阴谋》 (The Conversation,1974)中的窃听高手哈里的话,便会想起这个男人对向他耳中源源不断地涌来的秘密是如何地充耳不闻,他又是如何精心地在阻挡这些秘密对他的腐蚀。而在他唯一一次选择相信权力给他的馈赠之时,他才发现自己手上其实不曾有过任何权力,并且因着这次轻信,顷刻间他丧失了所有的自由。《窃听大阴谋》中的讽刺恰恰为《启示录》的混乱提供了动能:权力一旦投入使用,欺骗 (谈话男女的阴谋)和受骗 (谈话的捏造本质)的机制便开始运行,它不仅要毁掉它的敌人,还要吞没任何为它效力的人。电影的结尾,哈里坐在被扒得稀烂的公寓里吹起了萨克斯,周围是权力扫荡而过留下的废墟。这片废墟紧接着《现代启示录》的开头,科波拉将这片哈里蜗壳式的净土放大了无数倍,于是我们置身在丛林之前,螺旋桨和风扇有如权力鼓起的翅膀,同属于这场正义化的恐怖袭击。

《现代启示录》剧照

如今我们可以理解为什么电影的开场便是The Doors高唱的The End。在一场骗局 (结尾出库茨向威拉德阅读的报纸新闻)的风暴眼,语言最先失效 (录音带中库茨的呓语,暗应《对话》中清晰可辨却正言若反的约定),接着是人的面孔 (死亡扑克,围观兔女郎的群众),与此同时是帝国的错觉 (法兰西殖民地中的夕阳),最后是时间的流逝 (混乱的重复,上游逐渐凝滞的时间)。 权力即是一个矛盾体,一面不断制造话语和秩序,一面以其自身的荒谬和暴戾承认着秩序的虚无,如果说历史 (被权力书写的)是河流中威拉德途径的驿站的话,那一次在河岸上未经历史 (权力)许可的停留,便是文明不经意间踏入非历史的失足 ——大厨被丛林中跳出的老虎吓得嚎啕大哭,因为他从未距离历史如此遥远,在历史上从来没有一件意象,如此栩栩如生地同时昭示了生和死,而且在生死之间扯开一条一念之差的裂缝。

这一刻我们突然对战争的真相恍然大悟,它是历史朝向非历史的脱轨,是权力按捺不住自身涌动的虚无,朝向虚无发起的攻击:虚无从这个撞击的破口向我们喷涌而出,我们以血肉之躯面对丛林中射出的匿名之箭。非历史的真相是一片嗡鸣的海洋,无意义的生命,它漫没有语言,因此没有主客之分,也没有词语和想象的割裂,但是却漫布在意识和物质世界的每一个角落。历史对它恐惧,于是在这片汪洋上耕种了人类赖以生存的田地:骗局和遗忘,前者造了一张弥天大网,其形式是自我对话,后者随时洗去网上所有的沙,利用人类短暂且谬误百出的记忆,其形式是修正历史。 (库茨读给威拉德听的报纸)

在《现代启示录》中,战争是一个和美国所代表的现代文明截然相反的隐喻,隐喻一切撞入秩序中、或者在秩序的进展中无意间孕育的无秩序,通过将电影书写成战争本身,科波拉让我们直接身处于非历史当中,在这片被掩埋的土壤上,生和死各占一半领地,军舰驶过的迷雾和丛林,象征的正是荣格在《红书》中所阐释的终极意义,它是意象和力量的统一,融合了交替而生的意义和无意义。

可是在历史中只有意义,只有庞杂的因果链条制造的生之假象,它要么英雄化了死,要么将死视为道德或者生物上的必然,通过英雄化将生命变得永垂不朽,通过必然性将理性置于虚无之上,再次暗示了秩序的永存。意义是历史挣扎求索的目标,然而对于非历史来说,它只是一个阶段,或者一个子类型(subtype)。空虚是历史戴上无数重面具尽力掩饰的本质,然而对于非历史,空虚则是它存在的形式,因为万事在其中永远正在发生,正在消解,但从未定型,从未充盈。我们不该说“死是生的结束”,草率地以生定义死,而应该说“死是生的背景”,就像说河流是船的背景,以此扩大生的定义。

《现代启示录》剧照

于是我们可以解答为什么在科波拉的电影中,战争的每一个侧面:空袭,浪花,椰林,浮桥,灯火,血肉,平民,都只是像费里尼片中千奇百怪的面孔一样飘过,它们不显得惨烈,甚至在虚幻中异常壮观:因为这是通向非历史的路、道和桥梁,是理智 (威拉德)转变成荒淫 (库茨)的过程,起点是文明的死亡,终点是意志疲惫不堪的沉默,我们途径风景,它们在死亡的壁画上显得匀称且虔诚。《现代启示录》便是这样一次寻找,它不朝向外部某一件失落的珍宝或者臆想的传说,而更像月球寻找自己的暗面。 威拉德的长途跋涉,其实又只不过是从远古以来就决定背向深渊的人类一次艰难的转身,这个动作是如此微小,但却要求他重新怀着雅各和上帝摔跤时的激情和恐惧。

但这个对个体来说犹如移山的任务,对群体来讲却轻如鸿毛。个体需要突破文明沉重的地壳,但是文明想要跃入自毁的深井,只需将历史的一叶障目从眼前挪去 (正如科波拉所做的),或者始终被作为人类保护罩的历史转而变为人类的敌人,后者在20世纪大规模的种族屠杀中反复上演。人文荒芜 (horror)和道德灾难 (moral terror),库茨上校的两位好友,又或者是两位主人,即是非历史自身 (丛林),和历史中未能成功抑制的非历史 (罪恶)之显影 (embodiment)。它既存在于外部,也存在于人性之中。文明正像荒原中拔地而起的一幢高楼,它庆祝自己的奇迹,竖立自己的标杆和偶像,在它使自己的尖顶离地面越来越远的时候,它似乎逐渐遗忘了自己仍然扎根并始终属于这片荒原。相信秩序会像雕塑一般永恒,它患上了骄傲病,认定自己的崛起就意味着这片荒原的消逝,不曾发现荒芜在源源不断地从建筑内部向外生长。过高的理想会成为最毒的刀刃,我们立刻可以想到的例子便是共产主义的历史:荒原张开血盆大口,等着仍然向上攀升的危楼倾覆的一天。这便是圣经中告诉我们“ (末日的)时间近了”的缘由,它所警示的并非一个由神决定的终结点,而是由人的姿态决定的,与时间流逝无关的结局。

权力制造了文明的囚笼和时间的漩涡,但这一墙之隔内,错误的并非历史的存在,而是历史试着一手遮天,让一个族类相信它便是世界的全貌,从这时候开始我们失去和非历史和谐相处的机会。库茨上校口中的越共比起美国大兵,更擅长在恐惧和野蛮中生活,他们对伦理了然于心,同时又和死亡同样亲近,善于爱,也善于破坏和杀戮,因为在这个残缺的世界里,完整的爱也意味着心甘情愿准备去破坏。 因此当我们将爱和和平视为理所当然的时候,也就预兆着自己将更容易失去它们,因为我们必然无力抵抗突如其来的恐怖,只能在它的意象前俯伏投降,正像库茨上尉被它咬至空心的躯体。

我们的时代正像硬币的两面,一面是犬儒主义,一面是秩序堆起的骗局,在一正一反的错乱中,双双阻止着信仰的重新诞生。 威拉德必须要杀死库茨,因为人类必须要超越自身的死亡欲继续生活,但人类又不能忘记死亡,于是库茨像图腾动物一般在一派狂欢的仪式中被夺去了生命,从这一刻开始他才真正被当成神祗纪念。在库茨的身上,在科波拉的造神运动中,我们看到信仰诞生之初最原始的形式:它并不像其所暗示的那样关乎永生,而是代表着人类与死亡,与无秩序和解的第一步。反而是撕碎了信仰的世界,更像一个遗忘死亡的永恒之城,在这里才居住着口口声声地听信民祈祷,赐风赐雨的上帝。无独有偶,在疫情初临的全球封锁,和重现阴霾的国际局势中,我们似乎发现了自己完全失去和恐惧共处一室的可能。

(图片来源于深焦及网络,侵删。)