文汇报 作者:莫万莉2020-05-19 12:49

原标题:当一扇门被关上,另一些窗注定会被打开

作为一种诞生于18世纪的公共建筑,博物馆为公众打开了一扇通向一个广阔的想象世界的窗。不过,很多人在参观时,往往会忽略一件非常重要的展品:建筑。

当世界很多地方的博物馆因为疫情而暂时关闭或有限开放时,不如我们来聊一聊博物馆建筑。从纽约大都会博物馆到巴黎卢浮宫,传统的博物馆建筑往往借鉴了纪念性建筑的形式主题,譬如运用希腊或是罗马神庙的立面语言来塑造一种非日常的仪式感。庄严的山花,高耸的巨柱,行列式的柱廊,均暗示着在进入其中后,参观者们便从日常生活中脱离开来,而进入到一个特殊的审美情境中。

时至今日,建筑的重要性日益凸显,博物馆不再仅仅倚重于经典的建筑形式,而力图探索着诸多可能性:既是一件空间意义上的艺术作品,以彰显建筑艺术的独特魅力,也与城市的文化身份和历史记忆息息相关。博物馆概念的宽泛化则进一步使得它们不再是往昔的令人生畏的艺术殿堂,而逐渐融入了日常生活的角角落落。

邀请著名的建筑师将其打造成独特的文化地标,使文博展馆本身也成为了一件城市尺度上的艺术作品

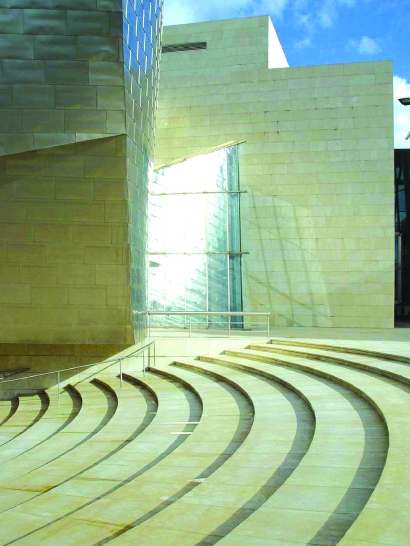

一个为建筑师和文博界所津津乐道的案例便是西班牙毕尔巴鄂的古根海姆博物馆。这座由美国著名建筑师弗兰克·盖里设计的作品或许是有史以来最为成功的一座博物馆建筑,坐落于旧城边缘、毕尔巴鄂河畔,由一系列钛金属表皮覆盖的、如流水般灵动的体量组成。毕尔巴鄂古根海姆博物馆既扭转了曾经的工业城市一度走向衰落的命运,也开启了全球诸多城市借力于地标性的博物馆、从而塑造其独特文化身份的做法。

与传统博物馆的对称布局和庄重外表相比,毕尔巴鄂古根海姆博物馆显得自由不拘。它的外观犹如一组互相挤压的漩涡状海浪,又似乎是一簇绽放的金属之花。无论如何,它与印象中的博物馆的形象迥然相异。如果说传统的博物馆讲究横平竖直的对称与平衡,那么毕尔巴鄂古根海姆博物馆则恰恰突破了所有的形式法则。建筑师的恣意的想象力在此迸发,形成了独一无二的空间体验。也正因为如此,它在建成之初,便吸引了全球的瞩目,不仅在开馆当年便为毕尔巴鄂贡献了接近4%的财政收入,更进一步吸引了大量来自西班牙国内和海外的游客。它带来的规模效应极大地推动了这座曾经的工业城市的文化创意转型。

毕尔巴鄂古根海姆博物馆的成功被以“毕尔巴鄂效应”所命名,并成为当代文化产业的一个重要研究课题。受到它的启发,在中东海湾地区,受益于石油经济的阿布扎比创造出了一个博物馆之岛——萨迪亚特文化岛。对于这样一片空白之地来说,借助博物馆、打造文化地标的可行之道便是与业已成熟的博物馆机构展开全球合作,并邀请明星建筑师为其打造具有标志性的场馆。由此,古根海姆博物馆与盖里的再度合作便不足为奇。盖里的设计延续着他一贯的解构主义风格,一系列形态迥异的曲面体力如积木般被堆叠,自由曲面构成的体块、几个高耸的筒状结构和如纸片般被翘曲弯折的表面共同构成了阿布扎比古根海姆博物馆的丰富几何语言。

毗邻这座未来博物馆的则是业已建成的、法国著名建筑师让·努维尔设计的阿布扎比卢浮宫。与阿布扎比古根海姆博物馆类似,这座博物馆同样与欧洲老牌的卢浮宫进行了展陈计划与展品收藏等方面的合作,而它的建筑则在具有标志性的形象之外,也与阿拉伯建筑文化产生着丝丝联系。坐落于萨迪亚特文化岛的入海口,一个由白色钢铝编织而成的巨大屋顶,仿若悬浮在半空之中,海港之滨。在它的下方,一系列简洁的白色方盒子构成了一个个展厅空间。它们之间的组合并非一座完整的建筑,而被设想为一座博物馆城市。小巷,广场,庭院,走廊,河道,被引入其间,让参观者联想到传统的阿拉伯城市空间,而透过由八层不同的几何图案编织而成的穹顶,斑驳的阳光洒在建筑之间,仿佛透过阿拉伯花窗洒下的“光之雨”,被引入的河道的波光粼粼更使得整个场景显得如梦似幻。整座建筑既无处不在地与阿拉伯文化产生着连结,也具有强烈的标志性。从海上远眺之时,巨大的穹顶成为了博物馆岛乃至阿布扎比的新形象。

当下,博物馆将其自身打造成为一个全球性的艺术机构的雄心,也促成了诸多老牌博物馆与新兴艺术场址之间的合作。在上海,西岸美术馆与巴黎蓬皮杜艺术中心展开了一个五年的展陈合作项目,并邀请英国著名建筑师大卫·奇普菲尔德设计了这一崭新的文化地标。这位以极简和古典的设计语言而著称的建筑师并未如弗兰克·盖里或是让·努维尔一般打造一座极具个性的建筑,而试图通过平面的组织来构成一种反类型的美术馆:观看者不再被动地进入到另一个时空,而可以有所选择,或是参观展览,或是访问其公共空间。三个立方体展厅围绕着中央的通高门厅布置,前者承载了主要的展览功能,后者则成为一个连接起展厅、书店、咖啡等不同功能的开放空间。参观者既可从西侧的龙腾大道和东侧滨江步道直接进入门厅底层,又可从下沉庭院或是经由临江广场台阶,从二层露台进入门厅上层。在东西贯通的门厅入口处,两根上大下小的锥形巨柱构成了西岸美术馆最为引人注目的部分。这两根昭示着建筑入口的巨大柱体在抽象的立方体之间创造出一种具象的、拟人的化身。

在一个全球化的时代,文化竞争力往往是全球城市软实力重要组成元素之一,而作为艺术载体的博物馆则无疑是这种文化竞争力的重要来源。如果说过去的博物馆往往依赖于丰富的馆藏作品和经典的传世之作,来吸引着大量的参观者,那么在今天,博物馆建筑的设计也构成了参观拜访的目的之一。邀请一位著名的建筑师来打造一个独特的文化地标,这使得建筑本身也成为了一件城市尺度上的艺术作品。

在旧的工业遗存和新的博物馆建筑之间,城市的记忆被编织于参观者的空间体验之中

正如展馆诞生于一个现代性萌芽的时代,它也被现代性所塑造。现代社会对进步的痴迷使得博物馆也同等程度地需要记录、归档、展示和共享记忆来塑造进步。作为现代文明的核心,对进步的崇拜正是建立在对历史的梳理和对过去的重拾的基础之上的,而博物馆和美术馆即是整理和展示关于过去记忆的场所。伴随着城市形态的发展与城市功能的变迁,它们不再只是往昔记忆的容器,作为建筑物,它们也往往承载着一段城市的记忆。

工业生产曾经在城市的现代化进程中扮演着关键作用。然而,随着第三产业的兴起和全球化带来的产业迁移,一些工业城市逐渐进入了转型期,原先的工业厂房则被废弃。在这种背景下,一些城市试图通过工业场址的改造,既将这段城市记忆呈现于参观者面前,又重新点燃工业遗存的空间活力。荷兰大都会建筑师事物所(OMA)改造设计的鲁尔博物馆便是一个极佳的案例。鲁尔工业区曾经是全球最为重要的煤炭和钢铁重工业区之一,却在上世纪后半叶由于世界能源的消费构成的改变等原因而逐渐衰落。鲁尔博物馆原为埃森关税同盟煤矿遗址中的选煤厂。这座独一无二的工业建筑原先依赖于巨大的户外传送带将煤炭从建筑顶部传送至选煤厂。如今,这条传送带则被改造为了户外扶梯,将参观者引导至博物馆中。从顶部到底层,参观者逐渐进入了一段关于鲁尔地区的历史漫游中。原先选煤厂的大部分机械设备被保留下来,提供着一种工业建筑所独有的空间体验。如果说传统的博物馆是静思的审美体验,那么鲁尔博物馆则在空间的运动中实现了展览的目的。参观者既通过文字、图像与展品了解那段城市记忆,但与此同时也身处于这段记忆之中。

从工业场址到一座博物馆,这些改造设计往往注重对往昔工业遗存的保留,并将它们视为设计的灵感来源。在大舍建筑设计的上海龙美术馆中,一段场地中遗留的煤料斗卸载桥成为了设计的出发点。煤料斗卸载桥曾经主要被用于运煤和卸煤,在使用时,一列火车会停在其下方,煤料则通过江边的龙门吊、经过传送带、通过漏斗而被导入每节火车的车厢中。如今,当煤料斗卸载桥丧失了其原有的功能之后,虽然运煤火车不再驶来,但火车车厢的尺度以及它所暗含的、曾经在此发生的历史却被保存在了卸载桥的结构形式之中。由此,龙美术馆不仅试图通过新建筑与旧有的煤料斗卸载桥的并置来提示场地的历史,也试图在结构形式上与其建立一种类比。如同煤漏斗卸载桥一般,龙美术馆的主体部分也由一个个重复的伞拱单元而形成。伞拱与伞拱之间,有时同向相接,形成一个具有轴线的对称空间,有时则异向相接,形成一个更为自由的流动空间。最终,伞拱所形成的平面看似一幅蒙德里安的绘画。伞拱在高度上的变化则使得空间更为流动和丰富:它不再如煤漏斗一样是同一节奏的不断重复,而仿佛如一片树林。不同方向、大小各异的“树冠”伸向天空,光线透过伞拱之间的缝隙洒落下来,如同树林中透过叶片的缝隙而落下的阳光一般。

工业场址将一种融合了历史与记忆的独特性赋予于一座新建筑,而新建筑则恰恰使得那些一度被人遗忘的构筑物重新展现活力。在旧的工业遗存和新的博物馆建筑之间,城市的记忆被编织于参观者的空间体验之中。

隐于城市的微型“博物馆”犹如一个个建筑片段,显露出艺术、生活与城市相遇之时所迸发的活力

如果说博物馆在过去往往与包罗万象的百科全书式的收藏相联系,那么今天的博物馆本身的定义或许业已被拓宽。它可以仅仅为一件收藏物而建造,或是隐匿于日常生活的街头巷尾。

梓耘斋建筑设计的衡复微空间位于上海东湖路、新乐路、长乐路、富民路、延庆路的交汇口,曾经是一座袖珍“博物馆”。它坐落于一栋普通居民楼的底层,面积仅为30平方米。这一空间曾经为一家轮胎店,常常由于维修和护理汽车的需求而占据街道空间。改造后的空间连带居民楼的立面翻新,构成了五条道路交汇处的一个亮点。两扇可360度旋转的浅绿色大门是空间设计的关键性策略。它的开启使得整个室内展厅能够面向城市完全打开。匆匆而过的路人或许会不由自主地被兼做展墙的浅绿色大门所吸引,或是一窥展厅中的场景,而在展览开幕或是特别活动之时,街道构成了室内展厅的延伸,城市空间也成为了展览的一部分。如今,衡复微空间的运营已经交给了当地社区。这一富有创意的空间被保留了下来,其功能则从展示城市艺术变身为社区垃圾分类展示馆。

位于上海新丰路的艺术微空间FlipPOP由两位年轻的建筑师孙凯伦和刘金子设计,在市井之中创造出了一处为人们提供互相交流机会的文化场所。顾名思义,“flip(翻转)”构成了这间约莫10平方米的小展厅的主要设计策略。一个兼门面、展架和立面于一体的可360度旋转的“门”构成了这个极简的展示空间与城市之间的界面。在这个普普通通甚至街道面貌有些杂乱的街区,闭合的“门”透露着当代艺术的白盒子(用作常规艺术展示空间的统称)的神秘感,而当它“翻转”的那一瞬,艺术的空间被开启,渗透至街道的日常生活中。

与上面两个展示空间相比,建筑师相南设计的愚园路墙馆则进一步将空间之“微”推向极致。如果说此前的艺术空间希冀着特定前来的参观者,那么愚园路墙馆则是一座完全为愚园路的过路人设计的“博物馆”。建筑师构思了一个长约5.2米、紧贴原街道界面的超薄艺术空间。在人眼高度,一条宽约30毫米的玻璃槽成为了过路人窥视馆内艺术品的窗口。过路人也可通过扫描二维码的方式,提交自己的艺术创作作品。墙馆的运营机构则会每月选取一位路人艺术家的作品进行展示。由此,这间占地不到一平方米的“博物馆”成为了一个完全由路人完成创作与观看的艺术空间。尽管最初愚园路墙馆被设想为一个临时建筑,但它因深受当地社区居民和来往市民好评而被保留下来,直到后来道路翻新。

这些微型的“博物馆”似乎也可以被视为一件件空间装置。它们散落在城市之中,为人们在日常漫步的不经意间,创造出一次与艺术相遇的体验。或许从展品的质量或是重要性上来说,它们远不能与机构化的博物馆相比,但恰恰是它们的日常性和开放性使得艺术得以与生活融为一体。如果说作为文化地标的博物馆建筑通过建筑师的具有标志性的设计语言建构起关于一座城市的“宏大叙事”,那么这些隐于城市的微型“博物馆”则通过一个个片段显露出艺术、生活与城市相遇之时所迸发的活力。

(图片来源于文汇报及网络,侵删。)