中央美术学院美术馆 作者:钟山雨2020-05-08 09:54

原标题:表演、用户、资本——疫情之下直播平台与美术馆的联动

坂本龙一2020年2月29日在快手的录播演出截屏。© 2020 KAB America Inc. (ASCAP)

2月29日,坂本龙一在快手的即兴演奏“直播”,引发了现象级的惊奇围观。

作为UCCA尤伦斯当代艺术中心线下展览项目“园音”的替代,在快手平台举办的这场线上音乐会“良樂”,是一次从高眉到低眉的断崖式跳跃尝试。仿佛在一夜之间,直播已经成为美术馆在疫情之下最流行的宣传方式。

这一趋势中暗涌着两方面的努力。国内的直播平台意图揭下粗粝草根文化的标签,逐渐加入士绅化的进程;而美术馆则期望覆盖下沉用户,并在持续没有门票收入的情况下,提高文创衍生品的销售。于是美术馆纷纷参与到直播平台打造的“艺术季”中,试图乘上直播的东风。然而迫切的联动需求之下,直播所产生的转变并非单纯的艺术线上化,在这一仓促的进程中,美术馆的职能、艺术在公众间的传播力和受众群体都发生了剧烈的转变。

坂本龙一在军械库的表演,2017。图片来源:《坂本龙一:异步》电影静帧。© Ryuichi Sakamoto

坂本龙一的“直播”演出,实际上采用的是录播方式:精心布置的镜头,黑白画面上的景深变化,和完全不存在的互动,实质上已令表演完全远离了平台直播的属性,而近似于小型纪录片——正如史蒂芬·野村·斯奇博的影片《坂本龙一:异步》对艺术家在2017年军械库表演的记录——这种格格不入,恰恰说明了直播的即兴(spontaneity)属性和艺术领域的即兴(improvisation)之间的错位。观者在直播中的感官调动,建立在高强度的互动而非精细的画面或音质之上,而为现场表演的线上化创造近似的沉浸感,需要长期耗费巨大的人力和技术,避免“坏图像”(the poor image)的生成。当下在例外状态中应对这样的调和需求,对美术馆而言是无措的。

英国国家剧院致力于将舞台剧现场演出搬上荧幕的NT Live幕后工作。© NT Live

但毋庸置疑的是,“良樂”精准地捕捉了美术馆的新兴属性,即表演性。当实体美术馆无法开放,它失去的不仅是展览功能,还有公教、研讨、表演、放映等作用。整合这些功能的场所被迫移至线上,分流到各个不同属性的渠道和平台中,用以替代眼下无法被看见的工作。由于不再有人主动走进场馆,美术馆必须制造景观,被看见,而直播似乎成为了最为直观的途径。人们从被美术馆环境包围的位置,不得不退回到各自的生活中,向遥远的展览投去目光,表演者在此也时常成为景观。 直播以屏幕为界,实现了舞台-观众席的割裂:屏幕这端的“用户”不得不被动地接受美术馆所提供的视角和观看路径,观者的凝视与摄影机的凝视的不对称性使前者失去了权力;对于直播者而言,与第四面墙的互动意味着他们必须在空荡的场景中,想象摄影机或屏幕背后的人群,这成为了表演者需要习得的能力。

观众佩戴3D眼镜观看Bwana Devil用全新的“自然视线”3D技术拍摄的电影。J.R. Eyerman拍摄于好莱坞派拉蒙影院,1952年11月26日。此照片被用于居伊·德波《景观社会》1983年英文版的封面。图片来源:Getty Images

在制造景观的焦虑中,艺文机构在朝线上传播发展的过程中试图做出大众化的努力。许多美术馆和博物馆选择在直播中进行导览或对谈,以使直播承载线上公共教育的功能。在淘宝直播从二月底开始推出的“云春游”系列中,国家博物馆与一众知名省级博物馆一概采用了“场馆导览-推广文创衍生品”的模式,其结果是用户疲于观看同质化的内容,从反馈数字上看远远不如西安碑林博物馆完全脱离博物馆实景的脱口秀式直播取得的效果。由于新的用户定位和诉求尚不明朗,美术馆的用户下沉尝试显得目标模糊,常常是在模仿和想象中调整输出内容。

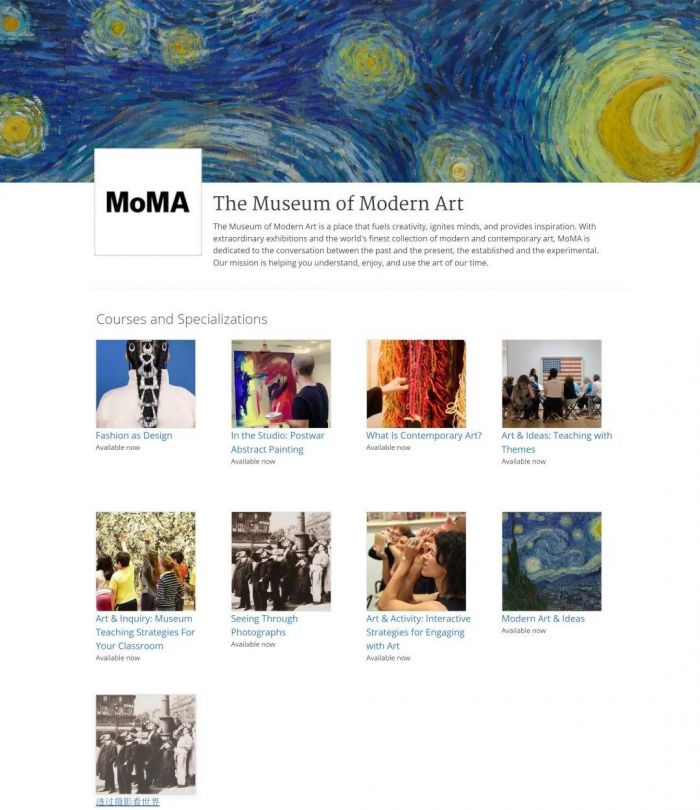

纽约现代艺术博物馆在全球疫情下为艺术爱好者提供免费线上课程。图片来源:Coursera

在各机构用户下沉的线上实践中,也萌生出了许多现象。其中之一是“艺术”一词的泛化。在Google Arts & Culture网站上,伦勃朗的绘画、精美食物的介绍与流行时尚知识普及并置,成为易于消化的碎片知识,在互联网经济的推动下,艺术以疗愈手段和娱乐消遣的姿态走近公众。此外,直播放大了文化艺术界现象级人物的明星效应,无论是坂本龙一在快手上的演奏,还是Instagram上的戈达尔采访,都引发了类似追星的文化界热潮。然而这些现象是否对用户下沉起着变革性的作用?美术馆的受众变化,看似是从走入场馆的“参观者”变为偶然被宣传或互联网算法吸引进来的“用户”,从主动到被动的转化,但实际上网络并非一个扁平空间,而是部落化的碎片空间,用户在其中选择自己想要摄取的内容。[1]于是,一方面闭馆的美术馆失去了本地社群的关注,另一方面,大多数线上用户尚未准备好接纳这种公共教育的尝试,这恐将进一步在观众间制造圈子和区隔。淘宝直播将美术馆专题统称为“装腔指南”,直白地暴露了这种区隔。

2020年4月7日,让-吕克·戈达尔在Instagram上直播接受采访

在引流用户和线上宣传的背后,是疫情作为突发事件,忽然将美术馆的线上经费置于紧急状态。于是,此前美术馆在社交媒体上积累的用户基数和机构形象成为关键。虽然社交媒体平台表面上不需要机构像开发数字展厅那般投入大量经费,但媒体矩阵的搭建和策略化经营,始终关联着美术馆(以及任何文化机构)的长期资金投入,而是否能利用文化明星效应,即便只是短期推动媒体形象,也取决于机构在体系中的话语权。当大型美术馆可以推出免费线上艺术课程,从容实现从线下场馆到虚拟展览的过渡,预算有限、仍在蹒跚学步的美术馆(更毋论小型商业画廊)更加失去了关注。因此,线上化和直播平台没有推进平等,而是在资本的操控中对文化市场进一步分化。

马列维奇在1919年的文章《论博物馆》中宣称,假如内战和经济、国家机构的倒下摧毁了美术馆,这种传统艺术馆藏模式的摧毁将为真正的、活着的艺术打开道路。[2] 眼下COVID-19全球大流行导致的美术馆生存方式的变化,似乎昭示着我们有可能走上这条道路。如何利用新的平台,使其不仅仅是以往传统美术馆的临时替代,而是延伸出变革性的崭新功能,这些功能在实体经济恢复的将来,仍能保持独立性,是当下值得思考的问题。但缺乏资本眷顾的机构,或许根本无缘进入马列维奇所畅想的未来。

(图片来源于中央美术学院美术馆及网络,侵删。)