澎湃新闻 2020-04-29 16:17

原标题:考古2019︱夏商考古:惊艳三官庙,难得匠人茔

在中国考古学近百年的发展历程中,夏商周考古与中国考古学同时起步,在特殊时间阶段内,甚至是中国考古学的唯一工作重点。纵观历年的考古工作,夏商周时期的考古遗存发掘与研究,始终是学术界和公众关注的焦点。2019年,夏商周考古虽然没有震惊世界的大发现,但各地考古工作者兢兢业业,以不同的方式为夏商周考古的发展贡献力量。无论是因基本建设的随工清理,还是围绕某一学术课题进行的主动性研究发掘工作,都取得了不小的成绩。以下我们将按时代先后,对2019年已经见诸各种新闻媒体的,长江、黄河流域涉及夏商周时期的重要考古发现略作综述。由于发现众多,难免挂一漏万,而限于学力浅薄见识有限,这一盘点必然只能是个人窥管,权作引玉之献。

夏时期

自周代以来,国人一直认为夏代是存在的,虽然近代一度出现过怀疑夏代存在的说法,但仅限于一部分学者。古史辨运动后,对“夏”存在的质疑得到了欧美学者的强烈赞同,他们认为,在没有自证是夏的夏代文字出现之前,不相信夏王朝的存在。近年来,部分国内学者亦发出了类似声音,不同意或拒绝探讨夏文化,回避甚或反对将“夏”或“夏王朝”作为一个时间的描述范围使用。抛开因为各种原因和心态的分歧,这种现象,在考古学界内部,并没有形成争议,反而是集中体现在非考古学者为多的知识界。大部分的考古学者仍然基本认可,中原腹心地区二里头文化阶段相当于“夏时期”。若以距今4000年以降整个黄河中下游地区考古学文化面貌的整体性变更为视角,则会发现在西起晋陕高原东至燕山南麓的广袤区域内,大时代变革中物质文化都有不同程度的变化。若宽泛些表述,以“夏”或者“相当于夏时期”,可以代表一个新时代的来临,亦即在距今4000前后先后从龙山时代晚期进入一个新的历史阶段。

2019年,在“夏”时期的时间范围内,较为重要的田野考古发现主要有如下几项。

山西襄汾陶寺遗址2019年的工作集中于陶寺宫城内核心建筑IFJT3周围,一年的发掘进一步确认了宫城内最大的宫殿建筑ⅠFJT3之上包含至少1座大型主体建筑,中部可能存在庭院,其余或为其附属建筑。这组建筑始建年代可能在陶寺文化中期,延续使用至陶寺文化晚期偏早阶段。在宫室建筑东部的附属建筑东南,新发现一座房址。新发现的建筑规模不算太大,但室内为白灰皮地面,中间位置见有方形灶面,房址西北角放置有7块牛肢骨,发掘者推测其性质或功用比较特殊。

石峁遗址的一系列惊人发现,年年刷新着考古学者的认知,在昨天的介绍中,彭小军博士已经对石峁皇城台的发现予以重点介绍,但从夏商周考古的视角,仍有三点个人想法需要补充。第一,皇城台地点夯土台芯外南护墙石墙内发现的石雕,目前尚砌筑在墙体内,但从砌筑的部位和构图方式看,不排除他们有被二次砌筑的可能。这些石雕的构图,与二里冈时期的铜器兽面纹、夏家店下层的彩绘纹饰,都有相近之处,其源头何在?三者之间有无传承关系,是下一步研究中需要密切关注的。第二,与上一问题的连带思考是,这批石雕的最初使用环境如何?原始加工地点是否就在石峁?皇城台台芯护墙是一次堆筑还是存在修补?未建皇城台前,皇城台地点的堆积状况如何,这些问题或许将是未来工作有惊喜出现的新增长点。第三,石峁遗址基础的陶器细密分期和谱系构建研究工作,与周邻已知考古学文化的相对年代关系,尤其是石峁遗址的相对年代下限,仍然牵动着研究者的心。

在晋陕高原的南流黄河及河套地区,“考古中国——河套地区史前聚落与社会”课题统筹安排,2019年有另外两处与石峁遗址年代可能略有先后的石城考古发现,也颇为引人瞩目。其一是内蒙古清水县后城咀石城,该城是目前内蒙古发现的规模最大的史前时期城址,面积约138万平方米,由内城和外城构成,拥有较为完备的瓮城、城门、马面、瞭望台等防御体系,城内房址、窖穴、墓葬、台基等各类遗迹保存较好。

另一处,在黄河东岸的山西保德县林遮峪遗址,2019年也重启了龙山时期石城的系统发掘工作。据零散的网络消息披露,该城在去年的考古工作中发现了石砌城墙、房子和墓葬等遗迹。遗物显示该遗址时代延续较长,文化面貌比较复杂,年代下限可能已经进入“夏时期”。

以石峁为中心,近年来北方地区石城考古的新发现不断更新,越发证实晋陕高原在龙山晚期到夏时期聚落的建造有一定的同质化现象,呈现出某种模式化的特点。不断积累的发现,将为探索中华文明演进道路上的“北方模式”增添新的材料。

沿黄河南下,河南偃师二里头遗址在2019年迎来了遗址发现60周年的甲子纪念。同时,去年该遗址仍然以宫城区及其周边的布局展开工作。2019年,二里头遗址的工作处配合国家遗址公园建设外,田野发掘工作集中在宫城区南部。去年,新发现了8号基址南缘,由此确定8号基址平面近长方形,在修建过程中,曾挖断宫城西墙,但未到宫城西南拐角。宫城区外新发现了道路2条、夯土墙6段。2条道路分别与宫城东侧南北向道路、宫城南侧东西向道路的走向一致,应该是上述“井”字形道路的延伸路段。新发现的夯土墙以及2012、2013年发现的作坊区以西的夯土墙,可能为宫殿区和作坊区以西区域的围垣。上述发现暗示,在二里头遗址“井”字形道路形成的“九宫格”外,可能存在其他的围垣建筑,换言之,二里头遗址有可能存在多个围垣建筑,已知的宫城区仅是九宫格中的中心围垣。这一发现,无疑为二里头的布局研究乃至中国早期都城制度研究提供了新的线索。

远在最东端的胶东半岛莱阳东青埠遗址中,发掘了一处岳石文化晚期的居址。该遗址内部的房址类型多样,但不同类型的房址分布有一定的规律,可能存在功能分区。本次发掘,将为胶东半岛该时期东夷文化聚落研究增添了新资料。

再向南,安徽肥西县三官庙遗址的发现是江淮地区夏商时期考古的重大突破,堪称惊艳。该项目原为配合引江济淮工程的基建考古工作,遗址为一处台墩,但保存状况十分破碎。但本次经科学发掘,共发现18件夏商之际的铜器,个别器物形态是首次发现。由于特殊的堆积方式,对于这批铜器的年代判断有一定难度,学术界的认识尚有争议,有的铜器与晋陕高原铜器群的相同器类有相似之处。但在中国考古学的历史上,这是广义的“华夏”世界单次发掘夏商之际铜器数量最多的一次,也是第一次在安徽境内经由科学发掘发现成组的夏商之际铜器。上世纪在肥西大墩孜遗址曾发现两件二里头文化风格的铜器,但并非科学发掘所获。既往皖中地区曾经发现多处相当于中原夏时期至商代早期的遗存,但多数等级不高。三官庙遗址数量众多的铜器显示,该遗址周边必然存在一个高等级地区中心性的聚落。同时,三官庙发现的陶器有较强的地方特色,很可能是一支新的考古学文化遗存。该发现有诸多新颖和奇特之处。比如,铜器中以兵器为绝大多数,且部分兵器有刻意损毁现象,基本都出土于房址外的红烧土堆积之下,分布较为分散。这种既非墓葬亦非器物窖藏的埋藏形式,在全国都是较为罕见的。个别铜器形态奇特,不排除当地自行生产的可能。这一发现作为江淮地区与中原地区强势文化互动关系的具体反映,使华夏文明更显丰富多彩。

肥西三官庙出土铜钺

肥西三官庙房址

肥西三官庙遗址陶鼎

在更南方的洞庭湖区,澧县孙家岗遗址继续发掘,共揭露新石器时代长方形竖穴土坑墓116座。随葬品与以往发掘土坑墓一致,仅见陶器和玉器两类,彭小军博士也已做了介绍。这里想强调一点,孙家岗墓地的发掘证明在BC2000年前后,有一支与后石家河文化密切相关的遗存,分布在整个洞庭湖平原,并向南深入沅水中游山岭地区。这一认识,填补了洞庭湖地区从新石器时代末期石家河文化至商时期“澧水类遗存”“樟树塘类型”等考古学文化类型之间的大段空白,但目前孙家岗遗址的年代下限与商文化进入之前,似乎还仍有缺环。

澧县孙家岗墓地2019年发掘区

澧县孙家岗玉璜

澧县孙家岗玉人面

商时期

相较于夏时期发现的零散,2019年度商时期的考古发现则主要集中在都城和大型区域中心,个别小型遗址则显示了手工业生产中心或商王朝治下的村落聚邑的社会发展面貌。

在郑州,考古工作者在现代城市核心区见缝插针艰难地进行工作,由于科研意识明确,2019年也取得了极好的成果。郑州商城遗址书院街历史街区一期项目也是一项配合基建的考古工作,所发现的遗存中,以近60处商代二里岗时期的长方形坑最为重要。这批长方形坑,形制较为规整,方向多东西向或南北向,集中分布却罕见互相打破关系,体现出一定的规划性。同时,多处坑内发现了较多的人骨、动物的埋藏现象,伴随着完整陶器、卜骨等遗物的大量出现。根据这一现象,可以初步认定这一组迹象是郑州商城使用时期一处较长期、固定的祭祀地点。该遗存的发现,将为进一步探究商代早期,郑州商城内城功能区划以及商代祭祀行为和制度提供新线索。

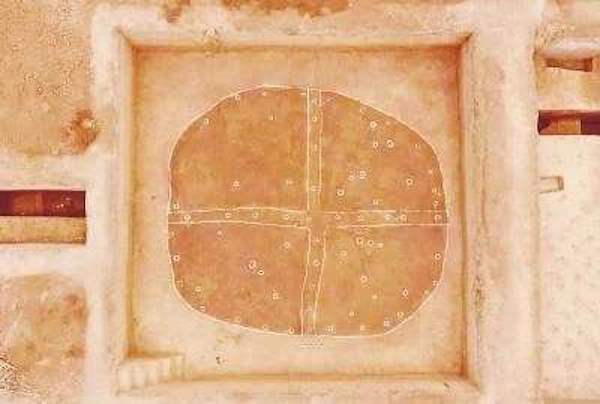

在偃师商城,中国社会科学院考古研究所的考古工作人员,在偃师商城小城西北部紧贴着夯土城墙的区域内新发现了一处密集的仓囷区。这一区域新发现的遗迹非常有规律,都是直径接近10米的圆形基址,基址面有“十”字形或略呈“十”字形的埋柱沟槽。个别基址的“圆心”中有一个粗大的中心柱,周边分布有不甚规律的小柱洞。经过勘探,这样的圆形建筑基址在小城西北部从西向东共有8列分布,每列5个到1个不等,排列整齐有序。类似的仓囷,曾经在同时期的山西夏县东下冯遗址被发现。这种囷仓位于地面以上,下面架空,以中心柱为圆心被“十”字形柱槽(或隔墙)隔成四等分,而小柱洞可能是支撑粮仓的柱础,这样就可以起到防潮的作用。

偃师商城新发现的仓囷

偃师商城是夏商周断代工程中重要的研究对象,也是夏商时期布局比较清楚、面积较大的都邑级别遗址,遗址内原先发现有大型宫殿建筑群和军事防御色彩较为明显的一系列设施,也曾发现过两处府库类遗迹,这次新发现的仓储区,越发显示出该城的军事、仓储功能要比郑州商城突出。这一发现,无疑为研究偃师商城的性质和功能,增添了新的角度。

商代晚期的殷墟遗址群,2019年度的发现也十分精彩。在洹北商城,新发现了布局有序的铸铜工匠墓地,目前共发掘了42座。墓葬内多发现有铸造铜器使用过的陶范、铜刀、磨石等工具,特别是专门用陶范作为随葬品,基本可以判定墓主人身份为铸铜工匠。这批墓葬东西向排列整齐,不排除是家族手工业群体的墓地。手工业生产集团家族化,是中国古代延续时间较久的模式,但长期以来很难有考古实证。洹北商城的这一发现,为探索商代中晚期青铜器生产的基层组织、运营模式,提供了最为系统的绝佳证据。而确定的铸铜工匠墓地的系统发掘,更是历史上首次,意义重大。

洹北商城工匠墓地发掘现场

在年代稍晚的传统殷墟宫殿宗庙区,2019年的工作更是突破既有认识。2019年度的发掘围绕宫庙区西侧和北侧的水系进行试掘,基本厘清殷墟宫殿区水系构成和“池苑”遗址的范围、分布、大致淤积情况。同时发现了在宫庙区北部存在人工水道围合的岛。围绕岛与宫庙区,还发现了一系列夯土基址和夯土墙,这些发现为进一步明晰殷墟宫庙区的布局、使用与废弃年代,以及殷墟宫庙区的古环境研究提供了重要资料。在本次发掘中,还发现了十余片刻辞甲骨和一座祭祀坑,为理解原宫庙区西、北侧的空白区域性质,提供了新的线索。

在传统认识的殷墟保护区外围,新发现的辛店遗址在2019年度持续随工清理,通过大范围的勘探调查,基本确定该遗址的范围约有90万平方米,范围较大,遗迹分布密集。遗址发掘区的核心是商代晚期的铸造遗存,发现的铜器铸范反映该遗址能自行生产鼎、簋、尊、觚、爵、斝、卣、觥、盉等大型青铜礼器。遗址内还发现商代晚期墓葬近100座,墓葬内共计出土青铜礼器有40余件,且种类丰富,这批青铜器上,多见“戈”铭文。这一发现,为探索殷墟时期都城的布局、范围,地方控制网络等重大学术课题都是一次突破性的发现。同时,也为晚商都城的保护范围与方式提出了新的方向。

安阳辛店遗址发掘的墓葬随葬铜器

安阳辛店遗址发掘的陶范

距离殷墟稍远的河南辉县与济源地区,也发现了重要的商代晚期遗存。河南省文物考古研究院配合基本建设发掘于2019年对辉县东新庄遗址进行了发掘,新获4座难得的保存完好的晚商时期墓葬。墓葬等级不高,多为两套觚爵组合,但显示出在晚商王畿区外的家族化居住态势。辉县在晚商时期是重要的王畿区外围控制据点,历年来以褚丘为中心,出土过多批重要的青铜器,“子龙鼎”亦传出于此。小型墓葬的发现,往往是重要考古遗存的重要发现线索,绝不应忽视。

济源柴庄的发现,是继2018年山西闻喜酒务头墓地之后,另一处商代晚期据点的发现。该遗址位于河南省济源市天坛路街道,亦是由基建考古发现。从已经公布于网路的消息可知,该遗址带有环壕,年代下限可至西周早期,面积约30万平米。环壕内西北部半地穴房址与小型墓葬混杂一处,年代多为西周早期。商周之际的大型带墓道墓葬则位于环壕内中部。发掘的大型墓葬共有两排,排列有序,但盗扰严重,尚无法确定族系名称。在墓葬附近还发现有较大规模的夯土台基与祭祀遗存。柴庄遗址地处轵关陉东端,与轵关陉西端的酒务头墓地遥相呼应,战略地位突出。这一发现为研究商周之际的地权关系与政治格局,具有巨大的学术价值。

在商文化分布的南方地区,武汉黄陂盘龙城遗址继续在杨家湾北坡进行工作。2019年度的工作中,发现商代地层中石头堆积局部密集的现象,也发现有石头堆积成片分布的情况,且是人工营建的结果。本年度的工作虽然没有能解决这种成片铺石遗迹的性质,但是卡定了这种大型的人类营建活动出现在盘龙城最晚一个阶段,对于深化盘龙城聚落最晚阶段的布局至关重要。

在盘龙城以北的黄陂鲁台山郭元咀遗址,湖北省文物考古研究所的考古工作者发现了一处商代晚期的铸造遗址。发掘工作出土了大量的纯铜块、锡青铜块、炼铜渣及少量素面范,还发现了多处残炉基和二次堆积的红烧土,年代相当于二里岗上层至殷墟一期。遗址的文化面貌虽以商文化为主体,但却表现出大量的地方文化特色,既有对盘龙城商文化因素的继承,又有来自于其他区域商代文化因素的影响,为探讨商时期当地盘龙城文化、鄂东大路铺遗存的互动关系提供了新思路。

武汉大学发掘了阜南迎水寺遗址。该遗址也是一处台墩型聚落,发掘是配合道路拓宽工程的抢救性工作。但发掘工作的主持人有较强的学术预判和意识,在较小的发掘面积内通过精细的工作获得了丰富的各类遗存。发掘工作揭示出,在相当于商代中期时,该地很可能是较台家寺遗址级别略低,但仍然能够自行生产青铜器和骨制品的一处地点。遗址地处台墩之上,以核心建筑为中心,明确分割空间,合理布局手工业生产区与生活区、废弃物的填埋区。这对研究商代淮河流域基层村落组织样态、经济能力与行为以及社会组织分层,乃至商代铜器生产的组织管理模式,提供了不可多得的实物资料。

在湖南,当地的文物考古工作者,洞庭湖东岸的汨罗螺丝山遗址无疑是2019年的工作重点。该遗址的发掘,结合既往在洞庭湖东西两岸发现的宝塔遗址、斑竹遗址以及黄材盆地的钟家湾遗址、新屋湾遗址,基本构建起洞庭湖东西两地商至西周时期考古学文化完整的年代序列,进一步明确了炭河里城址的年代属于西周。

在成都平原,三星堆遗址三号祭祀坑的发现消息终于有所披露。目前已知该坑大小、方向与二号坑十分接近,解剖部分已经发现了青铜大口尊。可以断言,该发现未来一定将震惊学界,促进三星堆一、二号坑一些疑问的解决,甚至将大大推动成都平原青铜文明研究的进展。但后续的工作,如何认定该坑与既往发现的一号、二号祭祀坑的关系,通过更大面积的工作,确定是否存在数量更多的同类器物坑,以及这些器物坑是否和周边遗存相关,是否存在环壕、围墙甚至台墩一类的遗迹,从整体上理解这些“坑”与遗迹的关系,可能才是更重要的。

在甘青地区,临洮寺洼山发掘寺洼文化时期墓葬36座,新发现的切掌骨葬俗是既往较为少见的。而墓葬中发现的陶器组合,将会为寺洼与先周文化遗存的关系提供新的认识线索。

在2019年度的夏商时期考古中,绛县西吴壁遗址无疑具有十分重要的意义。该遗址是一处地处中条山北麓,与冶铜活动有密切关系的遗址,主体年代自二里头文化时期延续至二里冈文化上层阶段。该遗址面积约70万平方米;中心区位于遗址东部,面积约40万平方米,包括偏北的居址、墓葬区,以及中部偏南、面积达10万平方米的冶铜遗存集中分布区。目前发现了较多与冶铜活动相关的遗存,发掘者还通过实验考古的方式,认定遗址内存在有制作燃料的木炭窑。遗址发现的大量铜炼渣、残炉壁、铜矿石,以及少量残陶范、残石范、鼓风管、石锤、石砧等冶铸遗物,说明附近曾存在冶铜作坊。该遗址很可能是一处以精炼纯铜为主,兼制作小型工具的聚落。这项发掘工作是学界首次在邻近夏商王朝的腹心地带发掘专业冶铜遗址,填补了冶金考古的空白,为深入探索早期冶铜手工业技术及生产方式,乃至探索夏商王朝的崛起与控制、开发、利用铜这种战略资源之间的关系提供了珍贵的实物资料。

(图片来源于澎湃新闻及网络,侵删。)