北青艺评 2020-03-31 10:35

原标题:席勒、克里姆特、阿波利奈尔......那些被埋葬在1918流感中的艺术家

1918年1月,第一次世界大战尚未停歇,一种可怕的新型病毒却开始在全球范围内散播。它横亘1918和1919年,通过三波彼此相连的传染潮杀死了至少5000万人,全世界无处幸免:美国记录下55万死亡病例(是其战争死亡总数的5倍),欧洲的死亡总数超过200万。

战争期间,一些国家的政府封锁了疫情爆发的消息。尽管军营一个接一个被病毒攻陷,协约国军队和德军都死伤惨重,但为避免影响军民士气,许多军人病死的消息仍遭到隐瞒。与此同时,平民直接在自己家里被感染倒下。费城的掘墓人和棺材开始短缺,甚至要动用蒸汽铲来挖掘大型墓穴。

在这场巨大的灾难中,个体的命运也令人唏嘘。疾病毫无预兆地随机杀人,艺术家们也难以幸免。伟大的小说家约翰•斯坦贝克,最终幸运地走出疾病的缠绕,但是埃贡·席勒和他的老师古斯塔夫·克里姆特、诗人阿波利奈尔就没有这么幸运了,他们被永远埋葬在了1918年。

与一战不同,人们似乎选择集体遗忘这场由疾病带来的灾难,它只存在于那些医学院的档案中。英国女作家凯瑟琳•阿诺德在研究那个时期原始档案的基础上,为我们书写了那个被流感阴霾笼罩下的世界以及那些 “无数男男女女日常中的英勇行为”。

席勒临终前

战争结束了,但是我得走了。我的画作可以放在世界上任何一家展览馆里展出。——埃贡·席勒

凋零秋日

1918年秋天,尽管前线捷报频传,但协约国军队士兵的家属们没什么理由庆祝。纵观全球,人们痛失亲眷,要么是因为战争,要么就是因为西班牙流感。正是在这样的背景下, “西班牙女郎”开启了自己的死亡行军,毫无愧疚地开始屠戮。政治家、画家、士兵、诗人、作家或是新娘,对她而言无甚区别。

在奥地利维也纳,一位极具天赋但绯闻缠身的年轻画家正在陪伴他的妻子度过其第一次妊娠期,他就是埃贡·席勒。席勒钟爱未成年少女,他曾引诱一个未达合法年龄的小姑娘,由此受到犯罪指控,事件终于平息后,他全身心投入创作之中。

埃贡·席勒自画像

作为艺术家,席勒才华极盛,他具有“优异的图像处理能力,对颜色有独到的感知力……他极为精湛地运用自己的天赋,绘出数量虽少但持续不断的可怕扭曲、令人惊恐的人物形象,或者是鸟瞰视角下的风景,同样充满了怪异感和讽刺意味”。然而,他的身体并不强健,无法与凶猛的西班牙流感抗衡。

10月27日,席勒在写给母亲的信中说道:“9天前,伊迪丝患上了西班牙流感,随后出现肺炎症状。她已经怀孕6个月,这种疾病十分凶险,甚至威胁到她的生命——由于她一直处于缺氧状态,我已经做了最坏的打算。”

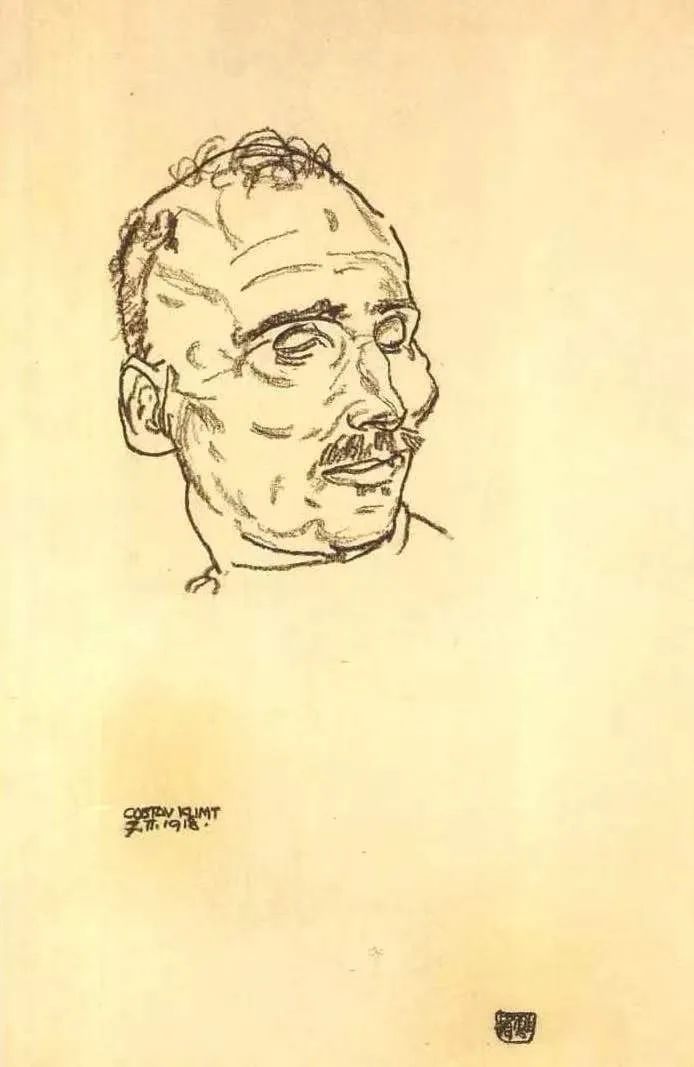

从席勒的作品可以看出,他对死亡已经有了强烈的感知,而且“喜欢画临终素描”。1918年2月,席勒的导师象征主义画家古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)在中风后又不幸罹患西班牙流感,在其临终时,席勒为他绘了一幅临终肖像画。

古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)临终肖像画

10月27日,在伊迪丝弥留之际,席勒也画下了她的临终肖像。在这幅严肃却温柔的画作中,伊迪丝的目光望向画框之外,眼睛里流露出悲伤。她在次日便离世了。

伊迪丝

为避免感染,席勒做了他能做的一切。但因为身体本就虚弱,他最终于1918年10月31日死在了希特辛格大街的岳母家。“战争结束了,”他临终前说道, “我得走了。我的画作可以放在世界上任何一家展览馆里展出。”

席勒的讣告充分展现了其死亡的讽刺意味。

分离派展览让席勒名声大噪,眼看着他就要成为维也纳最富有、最有名气的画家,但他在此时过世了。不仅如此,他还死在了行将坍圮的奥地利帝国的余晖中, “这位表现主义画家,曾是我们年轻艺术界最大的希望之一”。他不过才28岁。

《家庭》,1918年,去世前,他画下了此幅作品,夫妻中间的孩子似乎代表他没有出生就离世的孩子。

席勒作品《母女》

在1918年11月的最初几天,瑞士裔小说家布莱斯·桑德拉尔(Blaise Cendrars) 在巴黎市郊亲眼看到“由于巴黎的棺材已经耗尽,等待焚烧的疫症死者的尸体堆放在田野里,并被淋上汽油”。

桑德拉尔抵达巴黎时,遇到了著名的现代主义诗人纪尧姆·阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire)。阿波利奈尔在“一次战役中头部受枪伤,军队医院对他进行了头部环钻手术”,他幸存下来,并正从头部枪伤中康复。俩人在蒙巴纳斯聚餐,聊了聊“当时时兴的话题——死于西班牙流感的人要比死于战争炮火的人多多了”。

小说家布莱斯·桑德拉尔(Blaise Cendrars)

5天后,桑德拉尔经过阿波利奈尔家那栋公寓楼门口时,门卫告诉他,他的朋友患上了西班牙流感。桑德拉尔急忙赶了进去,他看到了阿波利奈尔的妻子杰奎琳(Jacqueline)。杰奎琳病得很重,但她的丈夫病得更重,阿波利奈尔的肤色开始变黑。桑德拉尔连忙去请医生,医生说已经回天乏术。第二天晚上,也就是11月9日星期六,阿波利奈尔病死了。

毕加索画阿波利奈尔

桑德拉尔出色地叙述了阿波利奈尔的葬礼,读起来像是在举行国葬,只是混杂了些许黑色幽默。葬礼以保守的风格开始,宛如一场传统的天主教殡葬仪式:

牧师已经做了最后的告解,阿波利奈尔的棺材停在圣托马斯·阿奎那教堂,上覆旗帜,他的三色中尉头盔再置于其上,周围则放满鲜花和花圈。仪仗队和士兵列队笔直挺立,护卫着棺材缓缓前进,棺材后面跟着家属,他的母亲和妻子面覆黑纱,可怜的杰奎琳身子仍然虚弱,她逃过了一劫,她的丈夫却掉进深渊。

在家属之后,还跟着阿波利奈尔最亲密的朋友,包括马克斯·雅各布(Max Jacob)和巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso),以及几乎整个巴黎文学界和媒体界。但当葬礼队伍行至圣日耳曼街角时,遇上了一支庆祝休战日的吵闹队伍,男男女女挥舞手臂,唱歌跳舞,亲吻拥抱。

这对桑德拉尔来说太沉重了,他愤怒地同爱人雷蒙(Raymone)、艺术家费尔南德·莱热(Fernand Leger)一起离开了葬礼队伍。“这太奇幻了,”桑德拉尔说道, “巴黎在庆祝。阿波利奈尔却死了。我整个人处于郁闷之中。真是荒诞。”

1918年11月11日,巴黎庆祝一战结束

为了避免染上西班牙流感,三人去喝了杯热酒,随后叫了辆出租车前往拉雪兹神父公墓,才发现他们错过了下葬仪式。三人试图在巨大的墓园中找到阿波利奈尔的墓地,却不小心两次掉入新掘的墓坑中,惹恼了掘墓人。但最终,掘墓人也说帮不了他们:“你们要明白,前有战争,后有流感,他们来不及告诉我们被埋葬的死者的姓名。死的人太多了。”

桑德拉尔则解释说他们要找的墓地属于一个重要的人,是纪尧姆·阿波利奈尔中尉,人们在他墓地上放空炮纪念,但掘墓人还是帮不了他们。“亲爱的先生,”掘墓人说,“今天放了两次空炮,死了两个中尉,我不知道哪个是你们要找的。你们还是自己去找找看吧。”

然而三人看到了附近的一块墓地,上面覆盖了一抔结冰的泥土,形成的形状有些像阿波利奈尔的头型,周边的小草则是他的头发,甚至连他那道枪伤伤疤都在。桑德拉尔和朋友们被这一巧合的错觉吓到了,仓皇离开墓园,墓园随后便被浓雾笼罩。

“那就是他,”桑德拉尔坚持认为, “我们看到他了。阿波利奈尔没有死。他很快就会重新出现。别忘了我说的这番话。”

阿波利奈尔墓地

桑德拉尔在余生中,永远没能相信阿波利奈尔真的过世了。对他来说,“阿波利奈尔去往的并非死亡国度,而是幽冥国度”,他那场怪异的葬礼就像是上帝开的玩笑。葬礼队伍与庆祝队伍相遇那事儿发生在亚兰·卡甸(Allan Kardec)墓旁,卡甸是法国招魂学说的创立者,这更加深了桑德拉尔的信念,认为是地下传来的某种神秘讯息。卡甸的墓碑上刻着这样一句墓志铭:

“出生,死亡,再出生,循环往复不可断绝。这便是世间的运则。”

(图片来源于北青艺评及网络)