澎湃新闻 2020-03-19 10:23

原标题:记录|这位法国人何以在杨浦滨江的起重机上画了个对角线

因为疫情,上海杨浦滨江经历了一段时间的冷清,如今春暖花开,市民又走到了 黄浦江边, 除了看到无限江景和无边春色外,其间 点缀的公共艺术作品也有了变化和增加,这些作品中有些一目了然,有些需要寻找探究。

其中法国艺术家费利斯·瓦里尼(Felice Varini)的作品《起重机的对角线》依托江边原有的工业遗存,贯穿三台起重机,在看似“破碎”的形状和线条中,让观众自由观看,一头雾水、直至豁然开朗。

其实瓦里尼有三件作品来到上海,分别在杨浦滨江、陆家嘴老佛爷百货和2019西岸艺博会出现,其中杨浦滨江的《起重机的对角线》是瓦里尼在上海的作品中自己的最爱:“公众不用去博物馆和画廊,在杨浦滨江散步时就可以看到我的作品,就是很高兴的事。” 瓦里尼说。

坐落于杨浦滨江的《起重机的对角线》

费利斯·瓦里尼的作品并非在纸上创作,而是将三维空间化为二维画面,他使用特别的投影技术在房间或城市空间(建筑物,墙壁、街道)上进行几何透视定位的绘画。而观众面对这些作品时往往首先不一定意识到这是一件艺术作品,而只看到一些的形状,直至观众寻到一个特别的观看角度,会因为看到了作品的全貌而茅塞顿开。

法国卡尔卡松城堡,瓦里尼作品《同心、偏心》

2018年5月,为庆祝法国卡尔卡松城堡(Cité de Carcassonne)被列为世界文化遗产20年,他的作品《同心、偏心》(Concentric, eccentric)出现在中世纪城堡之上,从而引发现代艺术与建筑遗产之间的关系的探讨。

法国卡尔卡松城堡,瓦里尼作品《同心、偏心》

2019年他的作品来到上海,也让上海公众开始探秘:

费利斯·瓦里尼在上海接受采访

延续40年的“几何空间”创作

1952年瓦里尼出生于瑞士洛迦诺、现居巴黎,提起瑞士走出巴黎成名的艺术家,很多人会联想到的贾科梅蒂,但瓦里尼却觉得自己和贾科梅蒂的工作和经历有很大的不同。

1968年16岁的瓦里尼首次来到巴黎,此时贾科梅蒂去世了2年,他觉得当时巴黎的艺术风潮已经与贾科梅蒂的时代不同了。而看瓦里尼的作品熟悉艺术史的首先会想到马列维奇(Kazimir Severinovich Malevich,1878-1935,俄国乌克兰至上主义倡导者、几何抽象派画家)或马克斯·比尔(Max Bill,1908-1994,瑞士包豪斯学者), 瓦里尼坦言在自己的少年时代受到他们的影响。

马列维奇在1917年的作品

回溯自己的艺术历程,瓦里尼说自己是从1978年开始励志成为艺术家,在此之前他主修环境设计,此后于1972年移居日内瓦,在一家剧院从事舞台布景的工作,也因为这份工作的启发,开始设想把二维艺术在三维空间中演绎。于此同时剧院的工作也使他对美术之外的音乐、舞蹈、诗歌等有所接触和了解,其中德国文学,以及蒙德里安甚至波洛克都对他的艺术有过启发。融合生活中的所见,以艺术为出口表达,延续几何抽象的传统并有所打破和创新,这成为了他的追求。

瓦里尼1979年的作品。

从室内到室外,瓦里尼经历了十年,当创作来到了公共空间,限制和可能性均变得难以预测,但面对不断变化的空间和世界,他的创作过程和思路也受到影响,变得开放和无限,艺术的风格也在潜移默化中变化。

瓦里尼2003在巴黎的公共艺术作品《七条直线组成的五个三角形》

在近40年的创作过程中,瓦里尼的作品一直与在地环境呼应,每一次的创作他都会在空间中选择一个“起始点”,然后开始想象和创作三维作品。

2009年瓦里尼的大型公共艺术作品

2017年,瓦里尼在法国马赞修道院(Mazan Abbey)上完成了《一个圆圈和一千个碎片》。这座位于法国罗纳-阿尔卑斯地区的修道院最初建立于1120年,经历了时间和宗教战争的毁坏,在18世纪复兴。然而法国大革命却再次使它倾覆,直至20世纪重建,并保留了部分原始修道院的遗迹。

法国马赞修道院《一个圆圈和一千个碎片》最佳视角

瓦里尼的作品出现在修道院建筑的地面、墙面和屋顶之上,并遍及周围的桥梁、防御工事、旅馆和旧学校。他以单个精确点重建了一个个完美的圆,而在非特定角度则只能看到无规律的碎片,这也似乎透露了该修道院分分合合的历史,而且不同于一般作品中用油漆作为涂料,这件作品以金箔作为载体,使作品在不同时间和季节中呈现不同的光线和视觉变化。

法国马赞修道院《一个圆圈和一千个碎片》片段

起重机上的对角线,黄浦江边的“捉迷藏”

2019年9月,瓦里尼新作《起重机上的对角线》在上海杨浦滨江落地完成。作为杨浦滨江“2019上海城市空间艺术季”策划的20件永久公共艺术作品之一,瓦里尼的这件作品无论从体量还是色彩上,都成为杨浦滨江吸引眼球的“打卡”之地,也是“朋友圈”出镜率最高的作品之一。

黄浦江边的《起重机上的对角线》

这件作品就地取材,以黄浦江原本伫立着的三架起重机为“画纸”,也正是这三架高耸的起重机让他感到创作的兴奋。“我第一次来到杨浦滨江时,这里没有建筑,空空如也,我不知如何创作。直到三架橘红色的起重机进入眼帘,一切才明朗了起来。” 瓦里尼说,“我当时非常开心,这是全新的工作场景,它不是封闭的空间,但也不是完全开放。”

而后,在2019年的盛夏,瓦里尼在黄浦江边搭起了“帐篷”作为自己的工作室,他的“工作室”外是黄浦江水不舍昼夜地奔向大海,江面上来来往往的船只熙熙攘攘,江对岸高楼的景观灯亮了又暗……江水为伴、天地为庐,一切是那么美好,却又提示着时间的流失。

瓦里尼在黄浦江边的“工作室”

在瓦里尼和助手们来到上海的第一周,其实是“艰难”的,主要原因是投影仪。瓦里尼在创作中一直有一台专属的投影仪,这台投影仪伴随他完成了很多在欧洲的公共艺术项目。然而,这台投影仪在这次中国之行中却被扣在了海关。中方策展、协调和执行单位的欣稚锋艺术机构(下简称APS)几经寻找,最后终于从北京调来一台型号适配的鱼眼广角投影机,这也是国内唯一一台合适的投影机,方才基本解决这一问题。

瓦里尼“工作室”指挥创作

度过寻找投影仪的“艰难”第一周后,瓦里尼随后的创作就进入较为顺畅的阶段。用他自己的话说,“后来每一天的创作过程都让我很享受。每天面对黄浦江,创作间隙能看到船只来往……在江边的每一天、每次工作的场景,对我来说都像是新的工作室。”

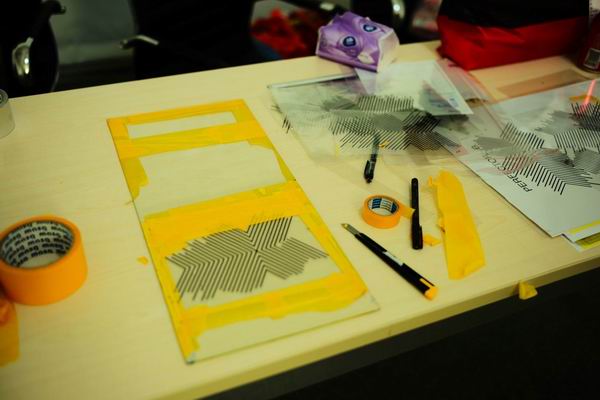

瓦里尼创作所用工具

那这件贯穿三个起重机的作品是如何完成的呢?

瓦里尼先找一个固定点,架上投影仪,蒙上自己设定的对角线图形。并借天黑利用投影仪将图形投射到起重机上,继而需要调试到合适的位置。确定位置后四位助手爬上起重机,按照光影在起重机外壳的相应位置绘制线条,并用白色胶带固定位置。而后才开始按设定涂漆。虽然艺术家自己也常常爬上爬下地去完成创作,但更重要的是他的助手团队。

费利斯·瓦里尼的创作过程,在夜晚先用投影仪定位。

说到自己的助手,瓦里尼从手机中翻出一张照片,开始逐一介绍他们:Vartan是艺术家,Margot是策展人,Matteo 是艺术品修复师,Nicolas是“蜘蛛侠”,他善于爬上爬下,他还是工业设计师。

瓦里尼的助手们

可以这不就是涂漆吗?在国内估计艺术创作的执行环节或许会邀请工人介入以控制成本,缘何执行都使用本身就带着创造力的艺术家和专业人士?瓦里尼解释说,“我的艺术品用工人团队进行是比较困难的。因为在创作中我需要他们能理解我,而且这个作品对艺术的精确度要求比较高。”团队中的每一个人,其实原本都有自己的工作,在当瓦里尼需要创作时,他们就集结在一起。

瓦里尼与他的助手以及欣稚锋艺术机构的工作人员的合影

经过了几周的工作,三架起重机橘白相间、焕然一新——起重机的四个顶点以白色直线相连,周围部分则以对角线的平行线进行填充。

在这几周中瓦里尼还特别感谢了欣稚锋艺术机构(APS),瓦里尼逗趣地形容他们为自己的“保镖”,除了最初全中国找合适的投影仪外,他在上海的每一天都知道他们就在自己的周围,无论是在黄浦江边的“工作室”还是在生活中,有任何问题只要一通电话,马上就有人协助解决。他尤其记得一次在创作现场,有几个并不知道此处正在创作作品的工人在边上敲敲打打,导致投影仪不稳,又因为语言不通无法对话,暴躁之余他电话了APS,第一时间工作人员赶来沟通。

《起重机上的对角线》正在创作中

如今,《起重机上的对角线》带着历史的重量和艺术的俏皮立在黄浦江畔,白线散布在橘红色起重机上,当走到有且仅有的一个点时,这些直线才能够连贯起来,否则看起来就是橘色的起重机上被绘制着大小不一的白色色块。而找到这一个点,正是艺术家和公众玩的一场“捉迷藏”,一如瓦里尼的其他作品。

《起重机上的对角线》最佳视角

跨时空的复刻创作

其实,2019年瓦里尼有三件作品落地上海,除了永久落地杨浦滨江《起重机上的对角线》外、还有位于陆家嘴老佛爷百货《Danse d'ellipses》,以及西岸艺博会临时展出作品《钢琴》。说起这三幅作品之间是否有联系,瓦里尼认为,自己所有作品的艺术语言都是全球性的,仅跟所处的环境相关。”

陆家嘴老佛爷百货的作品《Danse d'ellipses》

老佛爷百货中庭,瓦里尼的作品横跨了四层,依旧是一种“解密”的形式,先看到了墙上、手扶电梯上、穹顶等处有无规律、无由头的蓝色碎片,但因本到商场的主要目的是购物,所以很多人直至走出百货公司都不知道这些蓝色碎片是什么。其实最佳观测点在商场二层,只有二层的某个区域甚至某个点才可以看到作品的全貌,从而让人恍然大悟。

陆家嘴老佛爷百货的作品《Danse d'ellipses》

此外,瓦里尼在西岸艺博会展出的作品《钢琴》创作于1985年,灵感源自1980年代电脑科技的起步,艺术家借此反映电脑刚刚进入公民生活的阶段的痕迹。目前,该作品已在法国、西班牙、中国等四个不同地方复刻展出。对于这些不同地方而言,《钢琴》是一个新的作品,但对于艺术家瓦里尼而言,他只是将这一早期作品带到新的空间进行复制。因此,从某些角度将,瓦里尼的作品和具体的社会语境关联度不大。

瓦里尼参加西岸艺博会的作品《钢琴》

瓦里尼说,自己不会期待着作品本身带给观众什么样的感受。公众在公共空间就能感受到艺术,这个最重要。

疫情期间悄悄落地的公共艺术

这几日,去杨浦滨江除了人多了外,公共艺术作品也有所增加,这些新落地的作品,带着公共艺术从地方景观走向都市的痕迹。它们直接取自于自然环境中的泥土、岩石、有机材料,成为城市的新景观。

大岩·奧斯卡尔《时间之载》© APS

比如,巴西艺术家大岩·奧斯卡尔的作品《时间之载》,借用原有草场建造了一艘向前航行的船。艺术家调用了城市时空中的多样文化和历史,在这里,技术、工业、人群、大海、河川、港口、土地、贸易等元素在这片草场上融为一体,让人联想到这座城市的时间和悠久的过去。最近在这个疫情下的春天,这艘“时间之载”长出了玉兰花。

《时间之载》上玉兰花已开 © APS

葡萄牙艺术家荷塞·吉马良斯,虽然来自欧洲,但他对亚洲、美洲和非洲的民族学和符号学信手拈来。这是一种新视角的地域历史经验。这一次他将来自非洲、拉丁美洲等其他地域的艺术符号化为人行道上相连的4座拱门,如同原始艺术的面具,存在于节庆般的欢乐之中。

吉马良斯《拱门》 © APS

在《起重机的对角线》边,由工业电厂三个巨大的煤灰仓库改造而成的“灰仓艺术空间”中,已完成了荷塞·吉马良斯《诗人之屋》、韩家英《相遇》、高桥启祐《一个世界》三件作品。

吉马良斯《诗人之屋》 © APS

这是吉马良斯在杨浦滨江的另一件作品,艺术家将“诗人之屋”称为“冥想之屋”,艺术家认为“诗人之屋”如同一座寺庙,此间恒久寂静。这也是一座个人内在思索与安静避世的理想之居。韩家英的作品《相遇》是12组由方、圆等不同形状不同材料组合而成的作品,试图投射出人、艺术、与世界的多元相遇。高桥启祐的作品《一个世界》是成百上千的人在屏幕之间游走,这些无数的人形会在最终汇聚成世界地图。其中有“共生”,也有妥协、冲突、矛盾和复杂的意义。这部作品也无意间映射了如今因为疫情各国隔离的模式,同时表达对相互联系的渴望。

高桥启祐《一个世界》© APS

韩家英《相遇》© APS

艺术与城市的结合,并不意味着要用艺术作品把城市改观,而是在改变原有城市空间的面貌下,使人们对过去和现在所处空间之间的关系产生思考。换句话说,当代艺术与城市空间的结合,并不是经过人工所制作的艺术重于城市,而是让人们重新注意到在习以为常的城市空间中一抹被掩藏的与众不同的地方。

灰仓艺术空间

(图片来源澎湃新闻及网络)