信睿周报 作者:朱锐2020-02-19 10:09

原标题:神经美学:艺术的秘密就在大脑

影响艺术的因素复杂多样:阳光、沙、风和树叶,或者哲学,昨天不经意的谈话等。很多艺术创作凭借直觉,因此妄论某某对艺术的影响,不免随意,也不时会暴露傲慢和偏见。

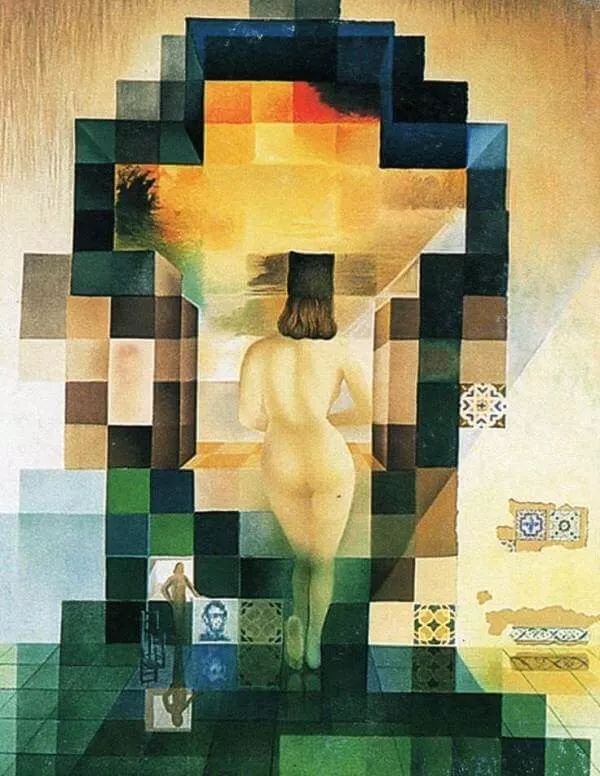

谈及神经科学和艺术的相互渗透,也许更多的是艺术对神经科学的影响。埃德温·兰德(Edwin Land, 1964, The Retinex. Am. Sci .52-, 247-264)用蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)的色块来证明颜色常量是视网膜和大脑皮层相互作用的结果,就是一个很好的例子。而且视觉神经学上用艺术来说明视觉机制的例子比比皆是。相较而言,直接受神经学知识启发而实现的艺术创作屈指可数。例如,1973年,美国神经学家里昂·哈蒙(Leon Harmon)在《科学美国人》(Scientific American )上发表了一篇文章,谈到了中央凹(foveal,大脑中负责处理颜色和空间分辨率高的信息的部位)和副中央凹(parafoveal,大脑中负责处理黑白和空间分辨率低的信息的部位)在信息处理上的差别。西班牙超现实主义画家萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)在读到这篇文章时,创作了一幅名画——《加拉对着地中海沉思,却在20米处变成了林肯头像(以纪念罗斯科)》(Gala Contemplating the Mediterranean Sea Which at Twenty Meters Becomes the Portrait of Abraham Lincoln {Homage to Rothko})。远看这幅画的时候,空间分辨率低,经副中央凹处理后,画看起来是裸女;走近看,空间分辨率高,色块所呈现的图像主要靠中央凹处理,裸女变成林肯。这种主题式的创作像主题音乐(theme music)创作一样,由于其自我意识强的缘故,很少能创造出真正的佳作。

萨尔瓦多·达利的作品《加拉对着地中海沉思,却在20米处变成了林肯头像(以纪念罗斯科)》,来源:dalipaintings网站

尽管如此,近年来神经科学突飞猛进,对艺术领域的影响却又是不可忽视的。很多专业的神经科学家开始积极地写作,从神经科学的角度来讨论艺术。作为一门学科,神经美学也开始初步建立,其影响力越来越广泛。神经科学不仅为艺术提供了新的视角,对原先已有的艺术现象提出新的解释;更重要的是,神经科学为艺术研究和创作开辟了新途径,提供了新的指导原则,让我们开始意识到:也许神经科学能为包括艺术在内的各种人文社科研究提供一种新的方法论。

自古以来,艺术家依靠自己的天赋和直觉去积极构造艺术视觉和其他维度的感觉经验。这和传统的“天真之眼”(Ruskin, the innocent eye)的美学理论和“艺术是模仿(mimesis)”的哲学学说不仅有冲突,甚至格格不入。到了20世纪,视觉科学的发展,特别是视觉神经学的成熟,则明确宣布传统模仿主义的哲学和“天真之眼”美学理论的谬误,第一次在理论层面上证实艺术家实践和直觉的合理性。

在当代神经科学看来,视觉是发生在大脑里的。我们不应该把视觉看成是发生在有机体边缘的感官经验。视觉是大脑和感官配合的产物,它不仅是视网膜对形象的一种处理,更是大脑皮层对视网膜成像进行计算的复杂过程。视觉不是浪漫主义思想家和理论家所说的不带偏见、不带目的、睁开眼即看到鲜活世界的简单印象。

实际上,人脑的视觉构造和艺术创作有深刻的共通性。借助一张纸,艺术(视觉艺术)用二维世界的信息去构造和诠释三维世界的信息(比如文艺复兴时期的透视法)。这是艺术的一个基本任务。现代神经科学使我们清楚地认识到,人脑的基本任务也是如此。因为视网膜上的视觉图像也是二维图像—而且是颠倒的二维图像,大脑要把我们看到的二维图像转化成三维的世界,即我们所见的大千世界。艺术的创作是从二维到三维的过程,人脑对一般视觉的构造亦如此。

从神经科学的角度来说,视觉经验不仅仅是传统哲学所说的感官经验,还是感知。传统哲学强调观念和理性、观念和感觉之间的区分,而现在的视觉理论否定了这种简单的二元论。相反,我们睁开眼睛看到外面的世界,这个过程是有观念参与的。用神经科学的话来说,“看”不仅是自下而上的信息传输过程(bottom-up process),更是自上而下(top-down)的信息构造过程。视觉的过程是一个既分离又组合、既是等级式又是连续式的信息处理过程(sequential process),也是一种平行处理(parallel processing)。我们看物体的时候,有很深层的感知层面的因素——包括记忆、概念,甚至文化——的介入。比如,福柯提出过一个重要的认识论概念,叫“知识型”(epistemē)。每一个时代、每一个社会都有特定的“知识型”,人们用“知识型”去看待世界。所以有时,只要处于一个恰当的环境中,我们就可以马上看出艺术背后的“知识型”。

因此,视觉的基本机制更是一种意识的投射或主观期待(expectation),而不是简单地接受外界信息。视觉的基本任务,类似于艺术的基本任务,是从纷繁复杂、变化不定的信息流中确立认识世界所必须依赖的信息常量。这在神经科学上叫作“恒常性问题”(the constancy issue)。因为外界的信息量是不断变化的,包括光、环境和语言,但是我们认识的世界却是有一定恒定量和稳定性的。光从眼睛进入,在抵达初级视觉区(primary visual cortex)之前,每只眼睛都有一个独立的视域。视域可以分成两部分:内侧和外侧,也叫鼻侧(nasal side)和太阳穴侧(temporal side)。视网膜的图像也分为内侧及外侧两部分,它所接受的是来自视域的外侧的信息。大脑的视觉传递有一个特点,叫作“视差分布”:外侧视域的视觉信息会跨越中间交叉的地方,传到对侧的大脑结构,再经过丘脑的外侧膝状体(lateral geniculate nucleus),进一步分化成上部和下部的结构,然后才会传到初级视觉皮层的下部和上部。经过初级的视域处理以后,信息会不断地传递到二级、三级、四级、五级甚至六级的各种视觉区域,最后被综合成一个图像。

更关键的是,在外侧膝状体处理视觉信息的时候,从视网膜传过来的外界的视觉信息只占丘脑输入的5%,丘脑输入的40%实际上来自大脑的皮层(其他来自体内荷尔蒙信息)。这说明,人在看东西的时候,外界的信息输入只占一小部分,相当一部分的信息来自信息的接收方——新皮层。新皮层先告诉外侧膝状体区域应该怎么看东西,应该期待什么,并通过这些期待构成一个最终的视觉图像。因此,传统哲学上所谓感知和观念的区分,至少在神经科学上是没有依据支撑的。人脑在看东西的时候,40%的信息来自皮层。人们的期待决定了他们会看到什么或忽略什么,而这种期待的来源不仅仅是个人的记忆和生活经验,更是文化对人的心理的建构,即前文提到的福柯的“知识型”。福柯在《词与物》(Les Mots et les choses: une archeologie des sciences humaines)的第一章里,分析委拉斯开兹(Diego Rodríguez de Silva y Velázquez)的画《宫娥》(Las Meninas)的结构,他试图揭示的正是后来神经科学所证实的“知识型”这一概念,即“期待决定视觉结果或视觉经验”。

委拉斯开兹的画《宫娥》,来源:Wikipedia

因此,在“看”的认知过程中,看的内容在很大程度上取决于人的记忆和期待,还有文化的理念。我们所谓的“看”,不是通常意义上的“睁眼看”或者所谓“天真之眼”,“看”实际上是“确认(re-cognition)”,是再认知。“看”实际上是一种“认”,认不出来就等于没看见,被忽略了。所以,这造成了一种视觉经验现象:对大量的来自不熟悉世界的信息,我们是根本看不见的。而艺术创作往往依靠一种艺术家所特有的注意,去自上而下地克服“知识型”的影响,重新构造人类经验。这就是艺术视觉和生命视觉之间相辅相成又相互对立的辩证关系。

作为视觉经验的艺术,一方面需要克服“知识型”对视觉的影响,找到属于自己的感觉和语言—只有这样,艺术看起来才像艺术,而不仅仅是视觉世界的一部分;但另一方面,艺术和艺术家不可能克服或违背生命视觉的基本规律,不可能返璞归真,达到“天真之眼”的简单纯洁。也就是说,艺术用以克服“知识型”的,毕竟还是“知识型”——它或许是艺术家的技巧、语言或者视角,或者是贡布里希(Ernst Gombrich, 1960, Art and Illusion)所说的本质上属于艺术传统的图式(schemata)。用属于自己的“知识型”来克服一般或主流文化的“知识型”,是艺术之为艺术的基本任务。

本雅明认为真正的艺术作品在被技术不断复制、被生活世界曝露晒干之前都有一种灵晕(aura)。人们看到真的艺术,往往会体验到一种宗教情怀,一种出世体验,就像基督徒看到耶稣头像周围的光圈。本雅明认为艺术灵晕本质上来源于自然,因为艺术不是艺术家本人的语言,而是自然通过艺术家表达自己的语言。本雅明的灵晕概念比较复杂晦涩,解释起来也很难不引起争议。然而从神经科学的角度来看,本雅明所说的灵晕并不单纯是诗和神秘主义。毕竟,人脑也是自然的产物,在这个意义上,艺术也可以被看作是人脑通过艺术家的作品来探索自己内在具有的各种可能性的途径。因此,在许多人看来,成功的艺术作品不仅不寻常,而且比现实世界更正确。从脑科学的角度看,本雅明提出的“灵晕”可以被理解为一种不同于生命视觉又符合人脑规律的视觉经验。艺术是人脑表达和实现自己的语言。

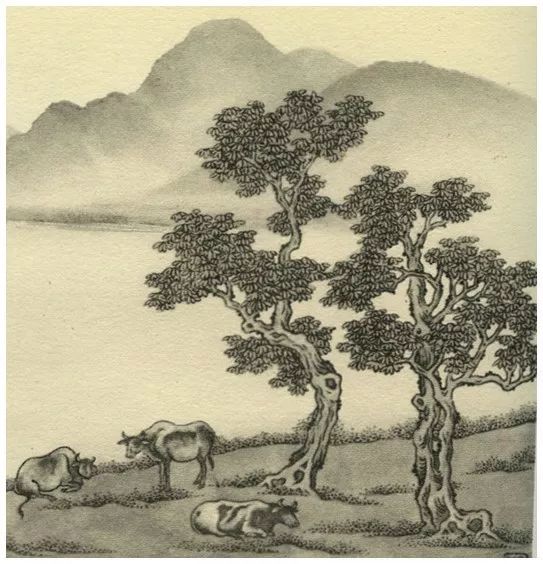

蒋彝创作于1937年的画作,来源:Wikipedia

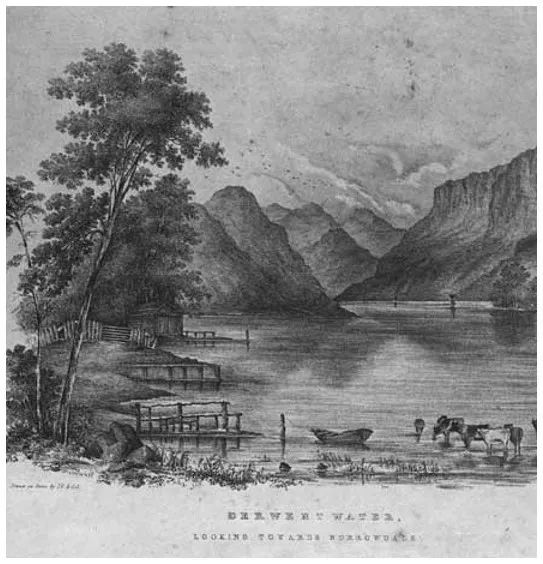

作者和年代不详,但贡布里希在Art and Illusion一书中提到这幅画可能是德文特当地人的作品,来源:Wikipedia

我们不妨先看两幅画(见上图),以做说明。这两幅画画的是同一个地方,即英国著名的德文特国家公园(Derwent Water)。读者应该都能一眼看出来哪幅是中国人画的。第一幅画的作者是蒋彝,生前是哥伦比亚大学艺术系终身教授,也是“可口可乐”一词的中文译者。

我们仔细看一看这两幅画,它们所代表的视觉经验的差别到底在哪里?两幅作品的相似性是很明显的:画中有树、牛,还有山谷远景。画家只“记录了”他看到的东西,我们却一眼就可以看出第一幅画是中国人的“看”,另一幅是西方人的“看”。有西方艺术评论家认为,中国人画山,画的是它的体积(volume),而不是它的质量(mass)。有质量的山通过颜色的深来体现,而中国人画的山都是很空灵的。而第二幅画中的山不仅有体积,也有质量,这是西方人的画。中国人画的山更多的是一种意象,质感是没有必要的。

我们再比较一下画中的牛。当西方人画牛时,一般是有原型的,画家是在画某一头特定的牛;当蒋先生画牛的时候,即使它有原型,但是我们更应该认为,他画的不是那一头特定的牛,而是牛的概念,是牛的意象。画中的树也是同样的道理。在某种意义上,蒋先生的画的重点在树。而在这位西方人的画里,树可以说不是那么重要。这之间的差别在哪里?我们用福柯的语言来说,这是树的“知识型”。这些树是什么?就是蒋彝本人——你可以这样去猜测,他画的不是树,是树魂。中国有一种说法,“画山画骨更画魂”,画树同样如此。

东方的诗人或画家看山水时,看的是自己灵魂的一种投射。外在的意象只是内在情绪的表达和表现。而西方人的山、水、树,表达的是另外一种不同的概念。他们注重表现造物主的智慧,注重山的客观性质和宏伟壮丽。这画里的山和水是蒋先生的一种寄托。他画的山是一种空明的山,跟水融为一体。而西方人画中的山是山,和水有明显的差别。还有一个细节:东方人在画物相,特别是水边的山时,是不画影子的。你看西方人的画中,山是有影子的,蒋先生画的山没有影子。美国神经艺术学家派特里克·凯法瑙(Patrick Cavanagh),曾在《自然》(Nature)杂志上发表过一篇文章,据他研究,东方艺术史上的传统山水画,除了一幅画以外,从来没有画过影子(shadow)。

拉斐尔的《雅典学院》,来源:Wikipedia

在空间构造上,这两幅画也有差别。西方人的那幅画强调空间的由近入远,就像拉斐尔的《雅典学院》(The School of Athens)。后者从前方方格式的几何图形,经过各种各样的罗马穹顶式的圆,延伸至“天国”。它表达的是一种柏拉图主义的理念,即从物质世界经由阶梯,一步步登入真理的世界或曰天国。我们眼前这幅山水画,尤其是远景的气象万千,似乎也代表了某种自然的最高意志。

蒋先生的画也有远近空间,但角度有转移,更多的是左右空间。远景在左,近景在右。这种左右布局是中国古代文人画的一个重要特征。文人画往往画一角,比如“马一角”马远就以喜画景色一角而闻名。左实右虚,是一种很典型的中国画结构。而蒋先生的这幅画有一个相对比较让人感到意外的特点:他画的是右实左虚。通常,左实右虚是符合视觉习惯的。比如英国19世纪著名风景画家约翰·康斯太博尔(John Constable)的《干草车》(The Hay Wain)就是左实右虚。如果把它转过来,变成右实左虚,很多人都觉得有点怪。我在演讲时做过多次实验,问观众哪一幅应该是原画,绝大部分人能很快给出正确答案(第一幅)。

约翰·康斯太博尔,《干草车》(1821),来源:Wikipedia

将约翰·康斯太博尔的《干草车》进行了左右镜像处理后的效果图

这种左实右虚的习惯布局,跟人脑结构有没有关系?大家都知道,大脑分为左脑和右脑,它们是可以相互独立的。有一种病人叫作脑分裂患者(split-brain),一个人可以变成两个人。左脑和右脑的功能是有差别的。对大部分人来说,左脑是主脑(dominant brain),右脑是副脑。左脑的一个重要的功能是理解语言概念,从概念去把握世界;而右脑则更注重形象,更注重具体的细节。所以我们看东西的时候,往往是从左(即用右脑)往右(即用左脑)看,如果细节在左,右边就是一个空明的世界,可以让我们从概念上去把握。所以,如果我们将所看物体的左右倒过来,往往会产生一种奇怪的感觉。

总之,从神经科学的角度看,艺术的规律尽管难以捉摸,还是有迹可循的。简单来说,艺术的秘密就在大脑。大脑通过艺术去体验自己和实现自己的可能,于是就有了超乎寻常又深刻合理的视觉经验。我们用本雅明的话把这种艺术效果叫做灵晕。这也许不是对本雅明严格意义上的解读,但至少是神经科学对本雅明的呼应。

作为一个学科,神经美学的建立时间不长,严格来说是在1999年。这一年,英国著名的视觉神经学家萨米尔·泽奇(Semir Zeki)发表了论文《艺术与大脑》(Art and the Brain),出版了专著《内心视野:艺术与大脑的探索》(Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain)。这两部作品的问世被当代神经科学界公认为是神经美学史上的里程碑式事件,泽奇先生也被认为是神经美学的创始人。

什么是神经美学?它和传统美学的区分在哪里?首先,传统美学注重的是美的理念和愉悦,强调美带来的情感和体验;而神经美学强调的是,美首先是一种感觉经验,尤其是视觉经验。神经美学把艺术当作一种视觉经验来看待,而不是专注于抽象的哲学——尤其是传统哲学——所强调的美。它利用神经科学揭示的视觉规律、元素和语法,来解释和说明艺术欣赏和艺术创作背后的原则和规律,特别是艺术家如何利用(往往是不自觉地)人脑的一些认知机制来进行创作富有震撼力的艺术作品。神经美学把艺术看成是视觉经验,它既关注艺术欣赏,也关注艺术创作。

达·芬奇的《蒙娜丽莎》,来源:Wikipedia

以《蒙娜丽莎》为例。这是一个大家都熟悉的艺术形象,画中的女人似笑非笑,嘴角的笑一会儿在,一会儿不在,以前大家都觉得这很神秘,但是现在基本能用神经科学解释。人的视网膜有两个区块,一个叫黄斑区(macula),黄斑区之外的是副中央凹。黄斑区中间是中央凹,这个区域所包含的主要是视锥细胞;中央凹之外的,叫作视杆细胞。它们之间的差别在于:视锥细胞对光和颜色感应,主要作用是识别颜色;而视杆细胞关注的主要是黑白、照明之类的信息。也就是说,中央凹是视网膜中视觉辨色力、分辨力最敏锐的区域,而周围的视觉区域,即副中央凹,主要处理运动、黑白对比等信息。

这跟蒙娜丽莎的笑有什么关系呢?脑科学家发现,当人们注意蒙娜丽莎的眼睛时,她的嘴部线条正好处在观者眼中副中央凹的位置,即敏感度比较低的区域,此时在蒙娜丽莎脸庞的阴影提示之下,她嘴部的线条就会让人觉得她在笑。但是,当人们的视线集中在蒙娜丽莎的嘴部时,她的嘴部线条就会处在观者的中央凹区域,由于黄斑区的中心区分辨力、解析度非常高,她的笑就消失了。

总之,从神经科学的角度看,由于视觉艺术首先关注视觉,缺乏对视觉神经的理解,艺术和美学是不完整的。艺术确实创造了美,但除了美之外,更重要的是经验本身。而经验必须通过神经科学和神经视觉理论去解释。从词源学上来讲,这和古希腊的概念是一致的。我们说的美学(Aesthetics),来自希腊语中的“感知”一词,所以“美学”的希腊语含义是“感知研究”,而不是研究美本身,这是神经美学的第一个命题。

正是由于艺术关注重要的视觉层面的信息,我们才可以说艺术之为艺术,是因为它能够接受直接的视觉实证,这叫“直接感官证实论”。前文提到的灵晕,也是这个道理。什么是艺术?看起来像艺术的往往就是艺术,而看起来不像艺术的,就不是艺术。也就是说,在某种意义上,观看艺术品的时候,每个人都应该有发言权。每个人都应该可以用自己的大脑去判断画得对还是不对。因为艺术的属性和大脑的组织原则之间存在相似之处。艺术特征能被人脑直接证实,这是神经美学的第二个命题。

神经美学的第三个命题是,艺术家和人脑都在努力捕捉世界的本质属性(the essential attributes,这是泽奇使用的词语)。艺术和人脑都是“柏拉图主义者”,它们都试图在纷繁复杂、变化不定的外界信息中找出一种稳定的视觉常量。而泽奇认为,这种视觉常量就是柏拉图所说的理念,或曰形式。

在西方艺术史上,柏拉图的理念可以简单分为三种:第一种是中世纪宗教绘画中的icon,即典型,往往指脸谱式的人物,如基督、儿童时期的基督以及圣母等等。第二种是文艺复兴时期的理想式的完美人体。那时,尽管画风改变,艺术脱离了宗教背景,但是这一时期的艺术所坚持的理念还是柏拉图式的、对美的标准的追求。所以文艺复兴时期的画都特别美,因为它们表现的就是美的本质,画家通过各种各样的对称构图来表现出一个理想的人或世界。第三种是现代艺术原子主义的理念。

尽管现代艺术看起来和文艺复兴时期及早期的宗教画不同,但实际上,它们的内在追求还是一致的。只是现代艺术强调的柏拉图理念有所改变。现代艺术的理念是元素,是构造世界的元素。现代艺术的一个主要特征,就是通过模块性的认知,分别研究单一的艺术元素,比如立体主义的空间、至上主义的线条和野兽派的颜色等等。从神经科学的角度看,现代艺术更加自觉地认识到视觉经验的建构性,而建构视觉经验依赖于一些基本的元素。现代艺术把这些元素(比如颜色、线条)独立出来,所要揭示的是一种更原初、更原始的柏拉图的理念。根据美国宾州大学印裔神经学教授沙特吉(Chatterjee)的说法,神经系统将视觉信息按颜色、亮度和运动等属性分类,同样的,许多艺术家从上个世纪就开始隔离和增强不同的视觉属性,比如马蒂斯强调色彩,考尔德(Alexander Calder)强调运动,等等。

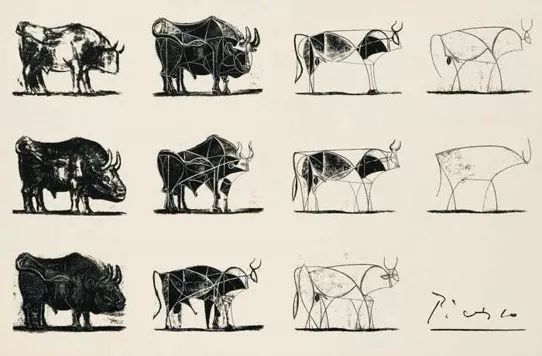

来源:网络

再比如,毕加索一辈子都在研究公牛,因为他认为自己既是斗牛士,又是最后要被斗牛士杀死的公牛本身,所以当他在研究公牛时,在某种意义上也是在剖析自己。他不再把公牛当作公牛来研究,而是研究公牛的本质。在毕加索看来,这个元素性的本质,他自己也可以拥有。公牛的本质,不一定只有公牛才有。所以在毕加索很多自画像里的几何结构和线条,都表现出一种内在的“公牛性”。最后毕加索把公牛还原为简单的线条,即“公牛形式”或“公牛柏拉图理念”。在马蒂斯看来,颜色不再是某一个东西的颜色,颜色是构造视觉世界的一种形式和理念本身。所以我们在看马蒂斯的画时,不能简单地说他画的是女人,因为画中的物体可以是任何一个物体,画里的女人可能是一个自然物体。在马蒂斯和毕加索的很多画中,女人看起来像石头,因为他们表现的不是女人的人体,而是对颜色的一种沉思。

因此,从这个意义上讲,现代艺术中的抽象艺术不是哲学上所谓的逻辑抽象,不是一种概念抽象,而是将构成世界的元素从具体事物的物象之中分离出来。抽象派艺术可以说是艺术元素高度的具体化和个性化。当抽象派艺术家画颜色的时候,他就是在画颜色,不是在画某一个物体的颜色;当他画运动的时候,他就是在画运动,不是在画你的运动或他的运动。因为这些元素主义,也正是艺术史自古以来就有的一种柏拉图式的努力和尝试。

正是在这个意义上,神经科学家往往认为艺术家是天生的神经科学家——这是神经美学的第四个命题。艺术家之所以不同于常人,是因为他们往往对人脑的构造机制有一种自然直觉的理解。艺术创作和欣赏都应该符合神经组织的原则,而艺术品的属性和艺术家的技巧策略与神经系统组织视觉的方式往往有异曲同工之妙。另外,画家,特别是现代画家,凭一种直觉的智慧已经意识到人的视觉过程所遵循的规律并不是外界的物理规律,而是自己的规律。现代艺术恰恰也是抛弃了物理规律,遵循一种和物理规律不同的、所谓的脑规律。

这正是凯法瑙所说的:绘画中的图像经常违背阴影、反射、颜色和轮廓等物理特性,画家不追随世界的物理属性,而去捕捉反映人类心智所使用的感知捷径。艺术家在尝试不同的绘画形式时,已经事先发现了现在心理学家和神经科学家所承认的人脑的感知原则。这也说明为什么艺术家有创造性——因为他们有意地违背物理世界的规律,找出了一种为人脑所默认的新的认知规律。

塞尚的《苹果篮》,来源:Wikipedia

一个很有名的例子就是塞尚的《苹果篮》(The Basket of Apples)。当塞尚画《苹果篮》的时候,他有意违背了很多物理规律。画中的桌子可能是不平的,右边比左边高。苹果似乎是从仰视角度画的,又似乎是从平视的或俯视的角度画的。大部分人注意不到这些细节,但这幅画看起来就很好,苹果很有个性,似乎在动。之所以有这种效果,恰恰是由于画家有意地违背了物理规律,但又能为人脑所认可。

神经美学只是美学的一个分支,它揭示的只是美的一个方面。神经美学是一种经验科学,目前它还不能代替传统美学,还未能从哲学上解释美的本质和美的愉悦。所以我们不应该夸大神经美学的意义,以为有了神经美学,我们就可以解释所有的艺术现象。艺术是一个大千世界,我们还有艺术社会学、艺术政治学、艺术市场……神经美学所揭示的是艺术的感知、艺术的感觉。

尽管神经美学有内在的局限,但是它的意义确实不可否认。一方面,它确立了一个富有内在意义和价值的美学新方向;另一方面,它也对艺术创作和欣赏的去神秘化做出了积极贡献,能够解释以前不能解释的一些现象。神经美学也有它的陷阱,这个陷阱就是还原主义。目前在西方发表的很多著作,都有一些把艺术简单化和机械化的倾向。我们应该注意到美的复杂性,以及神经美学的实验特质。

最后我想引用一首中国古诗,让大家通过视觉感受这首诗。它的首联和颔联是传统的艺术化意境,但是它的尾联给人的感觉是完全不一样的,是一种新的视觉体验。这种视觉体验对我个人而言,似乎是一种野兽派的艺术。这首诗是唐代诗人王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》:

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

尾联的颜色,是一种全新的视觉体验:没有人知道他说的是什么(除了高洁之寓意外),但它恰恰又抓住了我们的心。在这首诗中,似乎也隐藏着整个艺术史的一个奥秘:从表象世界突然飞跃,到达一种我们自己说不清的,但又觉得对的视觉和美学的体验。

(图片来源于信睿周报及网络)