澎湃新闻 2020-02-17 10:51

原标题:1918年“西班牙流感”爆发之际,艺术家们在做什么

在“西班牙流感”肆虐的1918至1920年间,艺术家们是否也在家“闭门造车”?当时印象派画家莫奈、雷诺阿均已至暮年,莫奈在吉维尼花园关门创作并计划将作品献给法国。雷诺阿在1919年参观了卢浮宫,亲眼看到了自己的作品挂在展厅。而身处奥地利的维也纳分离派画家克里姆特、席勒等却不幸染病,这也使“维也纳分离派”在开始消亡。蒙德里安、蒙克也染上了“西班牙流感”,但自我隔离之中,他们似乎找到了自己。

莫奈为完成《睡莲全景》而建造的大画室

莫奈:在吉维尼花园为法国人画下一处宁静的港湾

1883年,莫奈与家人移居巴黎以西50英里的吉维尼,他亲力亲为,并聘用六名园丁打理花园,吉维尼家中的茂密园林景致成为莫奈心之所系。其中,一大片由日式拱桥和睡莲池等构成的完整的水景庭园成为了莫奈反复写生之处,据不完全统计,莫奈有大约250件作品诞生于此处风景。

1908年9月,68岁的莫奈与第二任妻子艾丽斯曾前往威尼斯,在此之后,他鲜少离开吉维尼,并醉心创作《睡莲》系列。

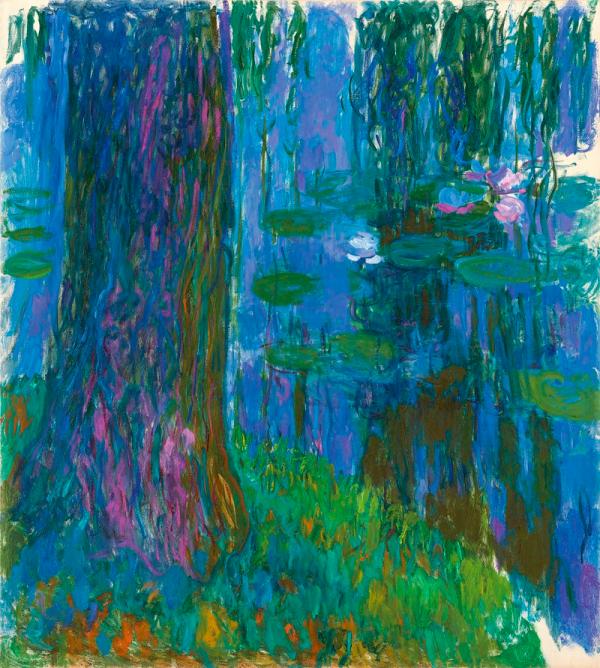

莫奈,《睡莲池的一角》,约1918-1919年

1918年,莫奈身在吉维尼的花园,79岁他的已非“西班牙流感”的易感人群,而在7年前(1911年),妻子艾丽斯去世、莫奈自己也出现了白内障的征兆。1914年2月10日,莫奈的长子去世,不久后第一次世界大战爆发,次子米歇尔参军。莫奈绘制了一系列垂柳以表达对法国将士的敬意。

莫奈,《垂柳与睡莲池》,1916-1919年

一战时期是莫奈的人生低谷,他经历了丧妻、丧子之痛,视力逐渐衰退,而此时的国际战争冲突又相当严峻。吉维尼花园内的日式拱桥、睡莲池、垂柳等也成为垂垂老矣的莫奈反复描摹的对象。

1918年,“西班牙流感”爆发也成为第一次世界大战被迫结束的原因之一。1918年11月12日,即签订第一次世界大战停战协议后翌日,莫奈决定创作“和平纪念碑”,并将之献给法国,其中包括多幅高2米的巨型睡莲画作,他希望自己的作品可以为法国人营造一处宁静的港湾,将他们带到绘之不尽的自然面前。

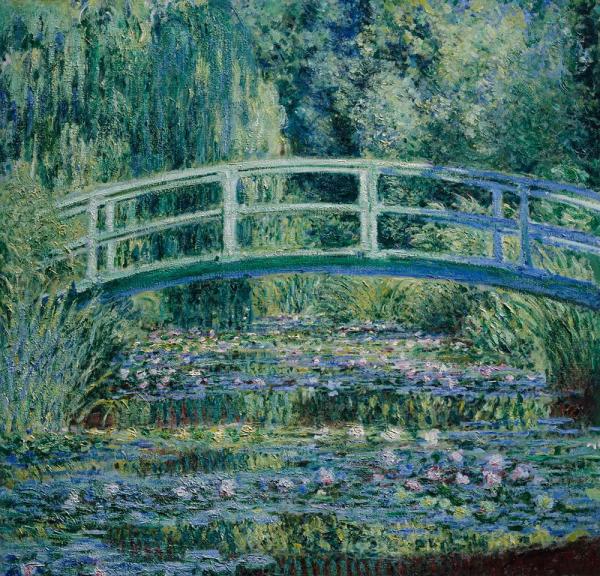

莫奈,《日本桥》,1919-1924年

“希望紧张不堪的神经在此得到放松,就像水面一样的平静,人们犹如置身花池中央,在此静思默想。”莫奈在酝酿这批作品时写道。其实从1914年开始,莫奈就陆续开始了这批作品的创作,直至1926年。

莫奈,《睡莲》,1920-1926年

1926年12月,莫奈去世。几个月后,依照1918年法国总理乔治·克列孟梭制定的方案,这组作品献给法国的大型作品陈列于巴黎杜乐丽花园的橘园美术馆至今。这批诞生于战争和流感的画作也是20世纪上半叶画坛最大型的组画之一,橘园美术馆展示莫奈这批作品的门厅也被誉为“印象派的西斯廷教堂”。从东面的清晨到西面的夕阳,两个展厅陈列的八幅画作令人感受到时光的流逝。画家呈现了“无尽的整体、无边无际湖水的幻梦”,记录下了在家国危难之际,自己虽身处“世外”,却以画笔留下无法复制的遗产。

橘园美术馆展厅

另一位印象派代表画家雷诺阿,因为罹患关节炎在1907年搬到地中海附近温暖的科莱特庄园居住,与雷诺阿作品所传递出的青春、阳光、欢乐的形式不同,晚年的雷诺阿正在经历病痛的折磨,1915年妻子也离他而去,好在两个战场上负伤的儿子皆回到了身边,让他在沮丧中获得一些安慰。在此期间他依旧坚持作画。1918至1919年,雷诺阿还画了《两浴女》。

雷诺阿,《两浴女》,1918-1919

1919年8月,因为自己创作于1876年作品《夏潘蒂埃夫人画像》被卢浮宫收藏,晚年的雷诺阿参观了卢浮宫,也在有生之年看到了自己的作品被悬挂在这座少时流连忘返的艺术殿堂,4个月后(1919年12月3日),雷诺阿与世长辞。作为现代艺术开端的印象派也渐渐走进历史中。

克里姆特、席勒去世,维也纳分离派名存实亡

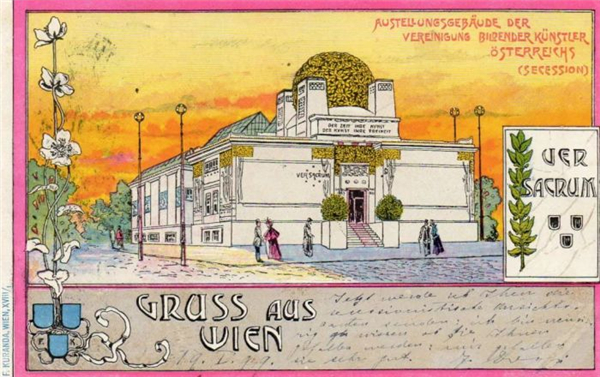

1897年4月3日,奥地利首都维也纳一批具有探索精神的艺术家、建筑师和设计师宣布退出主导艺术界的艺术家协会,成立先锋派组织“分离派”。这些人包括克里姆特(Gustav Klimt)、霍夫曼(Josef Hoffman)、约瑟夫·马里亚·欧尔布里希(Joseph Maria Olbrich)和科罗曼·莫塞尔(Koloman Moser)等。他们与传统美学分离,追求艺术的自由。追溯“维也纳分离派”的历史,其思想最早体现在1895年,奥托·瓦格纳(Otto Wagner)出版《现代建筑》中,沿袭其理论,欧尔布里希设计“分离派展览馆”于1898年建成,并举办首次分离派画展。

维也纳分离派展览馆

然而,1918年被认为是“维也纳分离派”的消亡之年,因为在这一年中,克里姆特、瓦格纳、莫塞尔,以及克里姆特最得意的学生埃贡·席勒(Egon Schiele)相继去世,他们的死亡宣告着一段激烈的创造力的终结。其中最为艺术史熟知、也最为人惋惜的是克里姆特和席勒。

维也纳分离派创立之初的合影。

虽然,克里姆特和席勒的作品在今天是公认的经典,但在当时,他们的作品并不被理解。

1894年,克林姆特受托为维也纳大学创作的《哲学》、《医学》、《法学》三幅天花板壁画因为激进的主题与取材遭到排山倒海般的批判并未被使用,到了1945年5月,这三幅作品因为色情等因素被党卫队销毁。

在当时,席勒的艺术更是不被理解。1912年,因为被指控绑架和诱拐未成年人,席勒被投入监狱,而当案件开庭时,被谴责的是他的艺术,而不是他的行为。法官甚至直接以烛火将一幅“令人不愉快”的画烧毁。在被收押了21天后,席勒被判入狱3天。在监狱中,席勒绘制了12幅画,这些作品所描绘的不再是维也纳的奢侈生活,而是监狱的简陋走廊,并在画面上以文字记录自己的情绪:“我觉得没有受到惩罚,而是被洗净了!”

1915年6月17日,席勒与爱迪丝·汉斯(Edith Harms)结婚,婚后第三天,席勒就因为“一战”被陆军征召。因其艺术才华,席勒从未被派到前线战斗,而只是担任监狱守卫看管俄国战犯,闲暇之余也从事绘画创作。

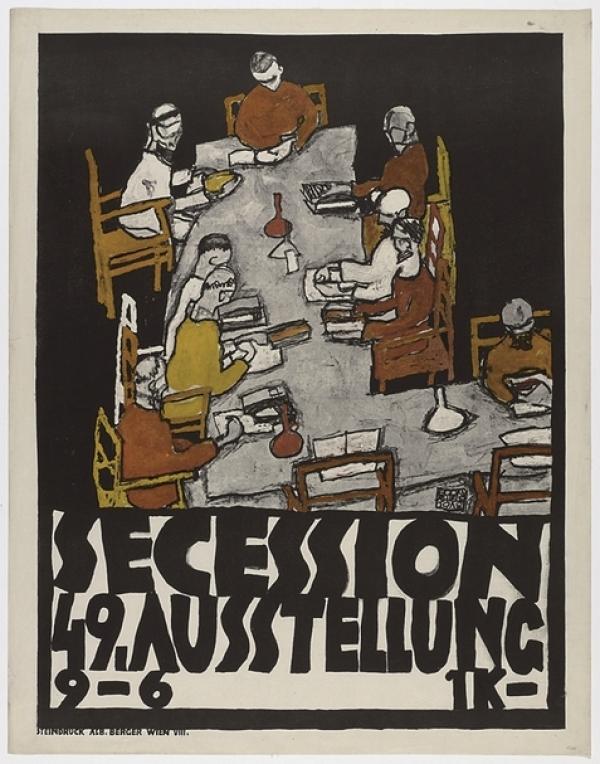

1917年,席勒回到维也纳,得以专心绘画。1918年,席勒受邀参加维也纳分离派在第49届展览,还以《最后的晚餐》为灵感,设计了展览海报。此次展览大获成功,同年,席勒还在苏黎世、布拉格和德累斯顿举办展览。

席勒为维也纳分离派第49届展览设计的海报

然而,幸福似乎戛然而止,1918年秋天,西班牙流感传染到维也纳。怀有六个月身孕的爱迪丝在10月28日因流感去世;三日后,席勒也因流感身故,年仅28岁,这也正是西班牙流感的易感年龄。在生命的最后几天,悲伤不已的席勒仍挣扎着创作了一幅作品《家庭》(The Family),描绘了一个三口之家,而这就是被流感卷走的席勒一家,也是这场残酷流感的凄美见证。席勒去世后,他的名声被同时代的克里姆特等人盖过,直至1970年代才又“横空出世”。

席勒,《垂死的爱迪丝·席勒肖像》 ,1918

席勒,《家庭》,1918

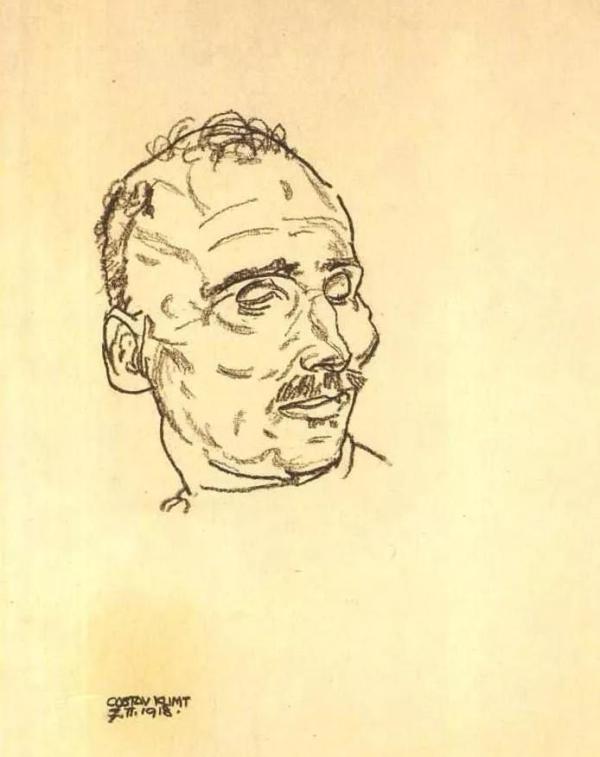

在席勒去世前半年(1918年2月6日),克里姆特也因西班牙流感并发中风而死,席勒还在克里姆特临终前,绘制了克里姆特病入膏肓时深深凹陷的面孔。

席勒,《古斯塔夫·克里姆特,病逝在床上》,1918

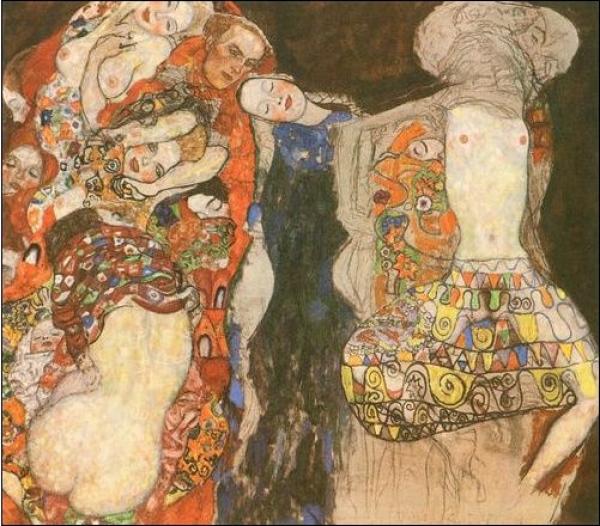

与席勒相比,克里姆特像是一个无忧无虑的享乐主义者,他沉迷于自己的欲望与艺术家的幸福,他让富有的维也纳人与他分享这座城市的欲望。女人们的礼服,在克里姆特笔下变成了流动的幻想,他以柔顺的线条创造了无限的抽象乐趣。在离世之前,克里姆特正在创作一幅名为《新娘》的作品,这件右侧女人体部分未完成的作品也宣告了他的艺术生涯和生命的终结。

克里姆特,《新娘》,1917-1918

维也纳分离派的代表人物建筑师奥托·瓦格纳和艺术家科罗曼·莫塞尔也在1918年相继染病去世,至此维也纳分离派开始消亡。1932年,维也纳工作联盟关闭。

蒙德里安痊愈出现更好的作品、蒙克自画像记录患病的自己

1918年,蒙德里安被证实感染了西班牙流感,传言蒙德里安是被他的室友传染的。蒙德里安的病症持续了数月,而在这段时间里,蒙德里安继续在他的工作室里进行他的绘画创作——这段时期也许对他的绘画产生了帮助。

蒙德里安在1929年给友人的信件中写道:“当我染上流感时,我注意到一个人可以多么极不情愿地变得全神贯注,而且随之而来将有更好的艺术品出现。”

蒙德里安,《绘画I》,1921年

蒙德里安成为大众熟悉的蒙德里安,或也与患病的数月,他在工作室“全神贯注”的创作有关,虽然,在此之前,蒙德里安提出“造型”意味着呈现有条不紊的思想,是对精确严谨和简明秩序的极致追求,并在1917年《风格》杂志中清楚地阐释道:“组成现实性结构的不是物体本身而是它们之间的相互关系,所谓这种结构关系,就是用抽象的垂直线和水平线来组成简略的几何形体。”同年作品《色彩平面构成·三号》,说明艺术家已进入完全抽象世界。

蒙德里安,《色彩平面构成·三号》,1917年

而后他也逐渐找到直角结构与红、蓝、黄三原色作为表达语言,但却也发现三原色在视觉上的前景作用,影响了整体的统一。直到1919年他才找到解决办法:利用贯穿矩形色块的浓重线条,使结构不受色彩左右。1919年也是蒙德里安艺术上的转折之年,这些艺术上的发现和精进,或正来自于患病期间心无旁骛地创作。

蒙德里安,《网格构成5》,1919年

1919年,西班牙流感蔓延至挪威,将近半数挪威人口染病,多以“疾病”与“死亡”为创作主题的艺术家蒙克也没有躲过疫情,但他却躲过了死亡,在患病和痊愈后他创作了大量的作品。其中最直接表达疫情的是他在“西班牙流感后的自画像”。

蒙克,《西班牙流感后的自画像》,1919年

医学史家特蕾莎·索斯盖特(M. Therese Southgate)这样描述这件作品:

这人怪异、憔悴、虚弱,或许还在发烧,一个从坟墓里出来的麻风病人,一个在寻找家园的幽灵。在过于宽大的晨袍之下,下坍的双肩,形成近乎完美的曲线;形似杏仁的眼睛沉重地垂了下来,从深陷的眼窝里向外瞧,却不相信看到了什么;嘴唇厚实而干燥,头发蓬乱,胡须也未加修剪。他双臂懒懒地落在膝盖上,沉重得举不起来。两眼茫然,好像看什么都要费极大的劲。

蒙克在儿时就目睹双亲、兄弟和两姐妹先后因病死去,他自己也一再受抑郁症的侵袭,恐惧以一直伴随着他,但画面左上方一块白的矩形色斑,或表明光线从外面进来,也暗示了健康的恢复。

生活依旧继续,艺术也在发展。1919年4月,在德国魏玛格罗皮乌斯担任院长的“国立建筑学院(即包豪斯)”(des Staatliches Bauhaus)正式开学。虽然包豪斯只存在了14年,但其所代表的朴素、节制、优雅影响至今。

杜尚的《蒙娜丽莎》

1919年,杜尚在从纽约回巴黎待了六个月,在探望家人之余在巴黎街头买了一张廉价的达芬奇《蒙娜丽莎》的明信片,在坐下喝咖啡之余,他从口袋里掏出这张明信片,在蒙娜丽莎神秘莫测的脸上画上了小胡子和山羊胡,以签上日期和“L.H.O.O.Q”的字样。在此之前的1916年,在一战期间拒服兵役的德国年轻作家雨果·鲍尔在苏黎世发布了一份声明,宣告一个新艺术运动的到来——达达主义,1918年一战结束。旅居苏黎世的达达主义者们大多返回自己的国家,其中有一些人开始在他们的城市宣扬达达主义思想,杜尚回到美国,邀请他的朋友,纽约达达主义者曼·雷拍下男扮女装的自己。虽然,“达达主义”的时代与西班牙流感的流行期有所重合,但“达达主义者”似乎没有与之相关的记载。达达主义虽然一度引起人们的注意,但终因精神空虚而不持久,1923年,达达主义转化为超现实主义。而在此之前,1920年春季起,西班牙流感便逐渐神秘地消失了。

(图片来源于澎湃新闻及网络)