凤凰艺术 2019-10-23 18:09

当地时间2019年10月19日中午,艺术家黄永砅因脑溢血抢救无效在法国巴黎去世,享年65岁。对于这样一位伟大的艺术家,艺术界又该以怎样的情感去缅怀他呢?

为了给这位中国当代艺术的“一代宗师”送行,他在法国的亲朋好友们为他在拉雪兹公墓找到了一片安息之处,在此他可以与先他而去的好友、艺术家陈箴相依相伴。据内部消息称:黄永砅的葬礼将于10月28日上午十一点在巴黎拉雪茲墓地86号墓地举行。以下是“凤凰艺术”为您带来的综合报道。

黄永砅,1954年出生于中国福建厦门,他是先锋艺术团体“厦门达达”的发起人,也是1980年代中国当代艺术的代表人物。黄永砅1989年移居法国,他的创作在国际上广受关注,曾参与1989年巴黎蓬皮杜中心的“大地魔术师”(Magiciens de la Terre)大展,并曾代表法国参加1999年的威尼斯双年展。

▲ 黄永砅与他为《献给昨天的中国明天》创作的作品,南法布耶村,1990年。© Eric Arrouas et Les Domaines de l’art

黄永砅的字典中从来没有“遗憾”二字,“无常”更是他的核心主题。对他来说,一切无常都是机缘,一切迷途都是迷津,因为“迷”本身就是“津”。他在创造力最旺盛的时候离去,为艺术史留下一片巨大的空白,这是艺术的不幸。作为个人,他走得平静而干净,免于肉身的衰老、情感的创伤、心灵的腐败,却是他的幸运。

▲《千手观音》黄永砅,1997-2012,铸铁、钢架、各种物品,© 黄永砅,红砖美术馆收藏, 摄影:邢宇

▲ 黄永砅《千手观音》,红砖美术馆展览现场,2014

▲ 红砖美术馆“‘太平广记’之结束——《马戏团》的到来”展览上,“凤凰艺术”采访黄永砅和策展人郭晓彦

陈箴去世时,黄永砅曾说葬礼别做得太复杂隆重,让死者平静些。在他看来,“只要大家都想他说他,他就不死……”

下面,“凤凰艺术”为您带来艺术界多位好友对于黄永砅的深情悼念。

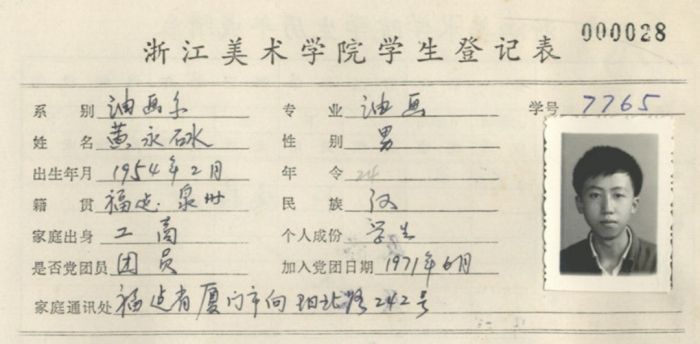

▲ 浙江美术学院学生登记表(黄永砅) 中国美术学院档案室提供

众人哀悼

杨天娜

艺术史学者、策展人

澆灌那不可能的園丁 他來了,手裏拿著屋頂花園裏的最後壹顆葡萄。後來,他微笑著將土豆放在我的盤子上——今年的土豆有壹點小。他在巴黎邊郊的某個舒適的地方種植農作物,也在紮根他的摡念。魔術師黃永砅,無所畏懼的達達主義者,他洗書,是為了讓它們臟。三十多年前,他開始以西打東,然後又用東擊西。他指著月亮,爬上梯子,告訴我們要把梯子扔掉。困惑的我們向他提問,但是只得到了壹個完全空的能指。他穿著塞滿鞭炮的褲子,想著插在洗瓶架上的那壹千只手。他為各種生物建造出劇場,並用銳利的刀刃,在飛機嘔吐袋上勾劃那當代的謎語。是他,捕捉住候鳥般的蝙蝠在疑惑。是他,澆灌那不可能的園丁,邀請我們去看去明白。親愛的朋友,謝謝妳,我很幸運地吃到了妳的土豆,享用了妳的葡萄。我說感謝,望著月亮,知道它從此與以往再不相同。 天娜 2019年10月19日 巴黎(文字经作者授权)

▲ 《放鞭炮的裤子》,1987年,(1999年在巴黎被装箱),裤子、鞭炮、黑白照片和胶带,在纸箱里,两部分,MoMA展览现场

▲ 1987年,黄永砅的行为作品《鞭炮裤子》的实施现场

▲ 黄永砅,《世界剧场》 1993。图片:courtesy of the Guggenheim

▲ 蝙蝠计划 2003,钢板, 8600x3500x10600mm

费大为

批评家、策展人

虽然每个人都有这个结局,但还是不敢相信,黄永砅竟然会离开我们而去。他的离去,使我突然感到失去平衡,原来他的存在,尽管是那样的低调和沉默,竟是我之所以认为值得生活下去的重要支撑之一。 在这个崇尚轻浮快捷的时代里,黄永砅的离去,标志着一个时代的结束。这个时代,曾经追求过美好的理想,曾经相信艺术的重要性,曾经努力用艺术去揭示我们这个世界里深层的、根本的问题,曾经对艺术的表达和语言抱着一丝不苟的严肃精神,曾经抱着毫无功利之心去施展艺术上最荒诞无稽的游戏和玩笑,曾经试图用远大的战略眼光去探讨全球文化关系问题,曾经对艺术中的投机取巧、追名逐利报以无情的鄙视。对我来说,黄永砅正是这个时代精神的核心中的核心人物。

▲ 黄永砅《〈中国绘画史〉和〈现代绘画简史在洗衣机搅拌了两分钟》(1987)

黄永砅对待艺术极为严肃,但他的作品从最开始就充满着机智的玩笑,深入骨髓的挖苦,或者浪漫的诗意。他的低调,不修边幅,为人谦和,助人为乐的生活态度正好和他在艺术上的永不妥协,坚持原则,犀利的批评精神相对应。他从不追求表面的豪华,毫无任何虚荣心,对权力和媒体的游戏始终保持很大的距离。他像一块不愿被抛光的玉石,通透圆润,没有棱角,但是却无比坚硬,透着幽暗而持久的光芒。

黄永砅虽然离开了我们,但是我们还没有离开黄永砅的时代。幸亏时代的变化并不是一黑一白的轮换,而是无数色彩的聚和散。一切存在,都会继续存在。Rien n'est mort. 没有什么会死亡。一个事物在这里死亡了,在那里又会诞生。宇宙就是这样,生生不息。

侯瀚如

批评家、策展人

黄永砅是天才。天妒天才,向来都是我们不愿意相信的“规律”。但是,这一回却应验在他的身上,多么得不可思议,更令人悲愤交集,欲哭无泪!

▲ 黄永砅1986年作品《胡子最易燃》

永砅以如此一种完全出人意料的方式离开我们,难道是他与生具来的、出人意料的创作方式的又一次令人惊愕的表演?我们多么希望这只是一次表演而已。可惜,这却是最后一次!四十年来,他总是以一种让人无法预料的机智和挑衅,在每一个他出现的地方,或者举重若轻,或者逆流而上,用“艺术”的方式,在现实的高墙中穿刺出某种孔洞,让我们得以“参见”真实本身。也就是说,他让我们“顿悟”,欣然又不安地发现,真理其实并不存在;但是我们不得不无止境地给自己找麻烦,把“寻求真理”看作无上的使命,以便感受到某种“生活的意义”——无论面对的是个人的自我质问,还是社会和政治的不公和暴力,我们都必须质问“为什么”,再想想如何把问题反转过来,再问一遍。永砅正是透过种种令人意料不到的“袭击式”的行动,或借用“达达”之名,或把中西艺术(书本——或者即“作品”本身)放在洗衣机里搅拌成为一团“糟粕”,或者干脆把几十种昆虫和爬行动物放在我们的眼皮底下互相争斗,演出一出活生生的“世界剧场”,甚至使一条没有皮肉的巨蛇浮现在海洋之边,随之引领其穿破世界大都会的心脏……他让我们“参透”了世界的本性——如果本性是可以被想像的。他的每次行动,都多少掺和着荒唐谬误的成分,有时又显得残忍无情,但最终却无害于人,一笑了结。同时,现实和真理,继续在互相纠缠较量,不分高低。早在三十多年前,永砅就确定——应该是他唯一自认为可以确定的事情——艺术就是制造“完全空的能指”,以见证和解决这既没完没了又无法被见证,更不可能解决的较量。

▲ 黄永砅(1954-2019)在蓬皮杜广场,1989年,摄影:杨诘苍

永砅要达到的是超越常理,即,超越一切——无论“东西南北方”或“古往今来事”的讲道理的意愿,还有它的欲施于人的体系行为,或者说,政治。他公然挑战“理性主义”——不是因为理性本身不符合“真实”,而是当它成了“主义”时,就成了暴力的源头。他试图证明,真正接近理性,亦即公义的途径,正是挑战政治体系的理性本身。而这种战事,不仅仅是在形而上的层面上引用一切被“理性主义”所排斥的“非理性”或者“极端理性”的思想系统,比如《易经》、禅宗、炼金术、《山海经》《圣经》、维特根斯坦、福柯等等,来干扰我们的视听,打破我们的“成见”。它同时也是一个和各种维持“理性主义政治”的机构,从医院、监狱、学校到美术馆等等不停较量的过程。最终“沙的银行”只会落得成为“银行的沙”的下场。“世界剧场”,借着“艺术自由”的名义,为我们展示着世界的恒常——没有恒常即是恒常,所谓“道可道,非常道”。存在、政治、权力、现在、过去、未来、资本、思想、道德、美丑,诸如此类,其实只是不可理喻的“恒常”的不恒常的、在混沌中挣扎的表演。而往往被视为最高境界的“艺术”只是这种表演过程衍生的呕吐物而已!

▲ 黄永砅1986年装置作品《蒙娜——芬奇》

换言之,永砅总是主张我们面对这个世界的各种事件的真相,既可以相信,更加需要怀疑。矛盾,悖论,就是存在的真正内核。按此逻辑,我们多么希望永砅总是有理的,他离我们而去的“事件”不是真的。但是,命运却像他“悟通”了的那样,把我们捉弄了:这次的离别是真的。

不过我们还是需要不断地寻找机会,向他道别。其实,我们是要不断地寻求从他那里得到启示,因为,就像他一贯倚重而又质疑的占卜术,他的思想和行动就是我们不会枯竭的灵感源泉。

▲ 红砖美术馆“蛇杖 II”展览发布会现场,左起:红砖美术馆馆长闫士杰、艺术家黄永砅、策展人侯瀚如

永砅是一个哲人。他待人接物谦卑诚恳,同时又分分秒秒显示出强大的自信和智慧。他在感悟到“真”的同时又总是体现着“空”。更加重要的是,他永远站在被边缘化的人和事的一边,用他特有的想像力和批判力为“另类者”发声。而这种声音和他的身影一起,永远缠绕着我们的心灵、梦想,还有“现实”。

他的到来,改变了我们的一切;他的离去,让我们不得不再改变一次……

侯瀚如

2019年10月20日

塞纳河畔伊夫里,永砅、沈远和言的家

南條史生

森美術館館長

黄永砅的作品具有超越国家、文化的力量。他从中国转移到欧洲,但不被西方现代主义的血统束缚,提出了自由多样的艺术和思考的必要性。他是一位出色的艺术家。黄先生千古!

(文字经作者独家授权)

蔡国强

艺术家

永砅永远要与众不同。陈箴去世时,他唠叨着别做得太复杂隆重,让死者平静些。但他为陈箴写的一句话让我几次用在朋友的悼念上:只要大家都想他说他,他就不死……今天用在永砅上!真的没想到……

▲ 黄永砅于卡地亚基金会,法国茹伊昂若萨,1990 。© Eric Arrouas et Les Domaines de l’art

90年起,在巴黎的这群艺术朋友,永砅沈远、天娜诘苍、陈箴徐敏、大为雁雁、瀚如和艾布丽娜、培明……都是人穷志大、恩爱夫妻,对家人尽孝、对朋友温暖,让我和太太红虹每次去巴黎就是春天,舍不得回日本。大家轮流请我们,每天聚一次:沈远家永砅负责洗碗,我们这么多人来他就下厨……徐敏接了结婚宴席的活,大家一起去当厨师把钱赚了。这群人开朗乐观,谈艺术、人生,相互支持、彼此批评,永砅的话尖刻但点到为止。玩笑时,严肃的永砅也会仰天大笑!

▲ 艺术家沈远和艺术家黄永砅

8~9年风~波后,我们这群人突然像流浪的孤儿,面向世界的困难和挑战外,还要面对国内局势下自己的责任和使命,常一起讨论“战略战术”……永砅是我和红虹的福建同乡,祖籍泉州,应该是生长在厦门,简历总写中国厦门。他会闽南话,但不说,以为他不懂,他却来议论我和红虹的闽南语对话……我英语不行,永砅法语不好!大家笑他像个走私的,说他入海关,人家一问话,他就开始脱衣服!让人赶紧喊停。一开始,沈远在马路上卖画支持永砅,生活好转了才做自己的艺术。她崇拜他,几次口误把“永砅说”讲成“毛主席说”……

▲ 年轻时的黄永砅与沈远

1991年,我们一起在日本福冈参展,大家都住制作人山野的家,自己烧饭生活,不去餐馆,制作费都用来做作品,他买来几十车水泥“吐拉”一路。每天黄昏,日本的全国天气预报,日语的“最高强”(最高温度)听起来像闽南话“蔡国强”。永砅有次忍不住发牢骚,“展览都没开幕,怎么每天都说‘蔡国强’、‘东京蔡国强’、‘大阪蔡国强’……”

今年夏天,我回到1990年做《中国明天》展的法国南方布耶(Pourrières)村。永砅曾用易经符号做地基的那块地,已经盖了村民的房子,不知道房间是否也是易经构造,住了是否好命。

1999年世纪之交,威尼斯双年展由哈罗德·塞曼(Harald Szeemann)策划。我做“收租院”,陈箴“打鼓”,永砅代表法囯馆——就像日本人爱我一样,法国人很爱永砅,还有二十多个中国艺术家。这是西方世界最大、也是最后的“中国年”!

永砅给人感到是愤青,又是老学究。他常常问左答右令人模糊,但他认为的原则,一点都不允许模糊,比如与台湾相关的写法他很敏感……做艺术也不模糊,做什么、怎么做、为什么做,总要搞清楚。

他思考细而深,但应该不兴趣被人感到高深。2016年卡塔尔的中国当代艺术展,我是策展人,把最大展厅给他,他讨论展览的目的、如何做有效,还提到要适当给些作品说法更容易让主办方接受,让我印象深刻。

很多中国艺术家好说老庄佛禅,永砅是真正用作品说、用方法论做、也用人生悟……虽然他常用八卦算命做作品,但我印象那些更多是艺术方法论和哲学范畴,他似乎不太拜佛、迷信风水这些……不像我们!重要的是他懂得玩,玩老庄哲学、玩西方达达、以东玩西、以西玩东、玩美术馆系统……是个大玩家!

永砅也大玩自己的脑力和体力,作品工程再大都自己上,是个典型的劳动人民!他家庭幸福、健康自律,随身带根跳绳,方便到处跳,不像我四处找健身房。我们以为他会成为生命恒定、细水长流的百岁老人。

陈箴年轻就有病,大为曾紧张自己的心脏早搏,我和永砅都瘦弱,笑大为,“我们都死了你还会好好的”。

这几年和永砅虽然不常见,但他在这里那里的作品都能看到。人死了,新作也就看不到了!

就像他说的,我们想他说他,他就还在。艺术史说他,他就不死。当然我们如果和永砅谈论艺术史树碑立传的事,肯定要被他笑话。

永砅的恣态就是这样,死也死得干脆。

年纪大一点,不断有朋友离开。初冬时节,大地有回春时,人只往寒冬无归路……

蔡国强、吴红虹

2019年10月21日

▲ 左起:谷文达、严培明、黄永砅、蔡国强于费大为策划展览《献给昨天的中国明天》,南法布耶村,1990年。图片提供:亚洲艺术文献库

▲ 左三:蔡国强,左四:黄永砅,左六:谷文达;左八:制作人山野;左十一:策展人费大为;左十三:杨诘苍等,左十六:王鲁炎,于《非常口:中国前卫艺术展》研讨会,日本福冈,1991年

▲ 南法布耶村当地报纸对展览《献给昨天的中国明天》的报道, 摄影:Var Matin, 1990年

▲ 左起:沈远、黄永砅、吴雁雁、费大为、吴红虹、蔡国强,于展览《清晰的记忆》开幕,法国巴黎卡地亚当代艺术基金会,2017年

翟永明

诗人

从八十年代起步到九十年代拓展至国际视野,在他长达三十多年的艺术生涯里,黄永砅的艺术创作早已经超越了国界与文化,而是命题与年代的更宏大意义范畴。他作品中充满了令人敬畏的庄严感、难以置信的造像特征以及严谨的理性,这些都改变着我们的世界观和我们如何存在于历史与世界环境下的感知。他是一位伟大的雕塑者,更是我们这个时代的当代吟游诗人。”太突然了,缅怀逝者!

▲ “蛇杖Ⅲ” ,中国上海,上海当代艺术博物馆,2016年

徐冰

艺术家

黄永砅兄,好人!了不起的艺术家!像是与他他最后的对话啊……这么优秀的人,太可惜了。太可惜了!悲痛!

▲ 在A New MoMA 新馆开幕展上,黄永砅与徐冰作品紧密相连

上世纪八十年代初的那些年里,沈远在浙美上学,处处“质疑”,专考低分,成天泡在有西方当代艺术画册、新小说、文史哲书籍的美院图书馆里,写短篇,搞创作。毕业那年就认识了后来的丈夫黄永砯,参与过厦门达达,后来就移民法国。

杨诘苍

前天晚上嚴培明問沈遠你在淅美是念國畫系的,黃永砅在油畫系,你是怎麼與永砅親近的?:1980年永砅班上的同學林琳不准任課教師親手攺他的畫,老師一定要下手,林揚言你敢攺我就敢打你⋯結果被學院開除。黃永砅受全班十二個同學委托給淅江美院寫信。是永砅信中的情感和文字深深感動了她⋯⋯ 就因為這封信,一九八二年黃永砅畢業后分配回原地的一所中學當美術教師,這是當年全中國畢業生分配最差的位置了。一如他在一九七七年考淅美后,同時收到的是不被錄取通知書和加印章的錄取通知書。這應該是他後來熟讀維根斯坦哲學的啟示⋯⋯

他永遠是置之死地而後生的智者,勇者,善人。

▲ 在古根漢美術館現場工作照 左起:杨诘苍、杨天娜、陳樹仁的獨曾孫Daniel Chen、黄永砅

邱志杰

艺术家、中央美术学院实验艺术学院院长

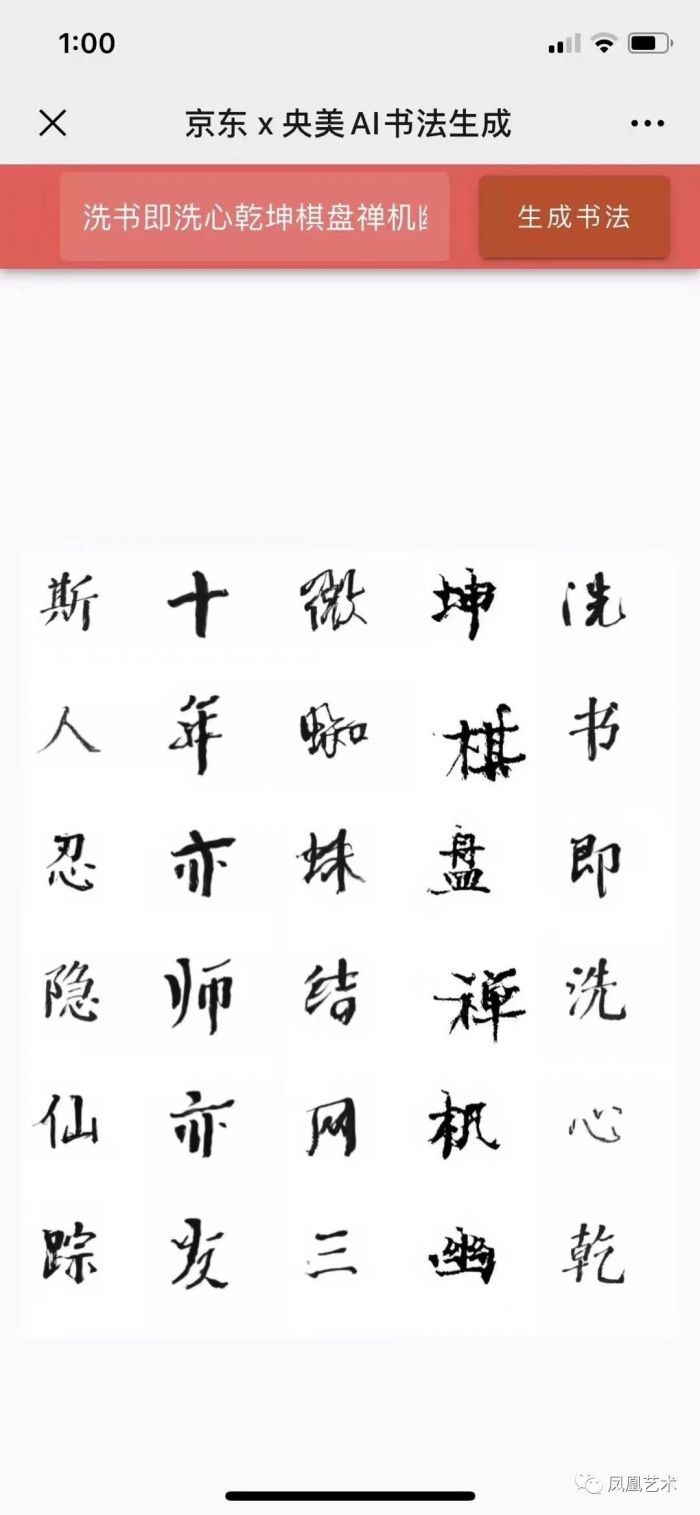

断舌复养舌,世界剧场蛊毒酷烈蝙蝠横飞东西方称王称霸,何处更寻蛇杖?

洗书即洗心,乾坤棋盘禅机幽微蜘蛛结网三十年亦师亦友,斯人忍隐仙踪!

黄锐

艺术家

都姓黄。我比他更黃。他更多是個知識分子藝術家。深切悼念85新潮的藝術重鎮。那麼年輕就走了,留下更多的嘆息、問題與思考。1983,老栗專輯「美術-論抽象美」,把最大的文字版面留給他,我惊異其東西雙元思考的前瞻性。我最喜歡他的作品是「洗衣機」,對后期遠離視覺品質的玄学、惊悚意味的「世界劇場」類望而卻步。巴黎的秋雨冷瑟,替我們傳達既同代又同類的深切哀痛。

▲ 2008年,尤伦斯的占卜者之屋: 黄永砅回顾展现场

▲ 余德耀美术馆所藏黄永砅作品

尹吉男

美术史学者

悼念!1989年有过一次长谈,是个人物!他的作品都会传世。

▲ 黄永砅 《车间》(毕业创作) 125cm×170cm 布面油画 1982年 中国美术学院美术馆藏

孙原&彭禹

艺术家

今天惊闻黄永砅突然离世的噩耗,我到现在还难以相信。最后一次见面,是在去年的毕尔巴鄂古根海姆的群展,因为前一年与老黄、徐冰的作品一同在纽约被撤下,我们决定同框一下,想不到竟是最后一次合照。第一次在01年横滨三年展认识的时候,他正是我现在的岁数。印象中每次见面都是精力旺盛、谈吐诙谐的样子,感觉至少还能创作二十年,不想竞如此突然的离去。令人扼腕。刚与顾德新通了电话,他连说没想到,感觉黄永砅身体一向很好,感叹人生无常。

▲ 黄永砅与孙原、彭禹、徐冰、孟璐等人在古根海姆展览现场

唐炬

收藏家

一年半之前与黄永砅先生及其作品的近距离同框。很难想象瘦小身材甚至有点弱不禁风而且有点木讷的他会做出那么多气场宏大的作品,可能真的是透支了太多的气力~~六十五岁走的太匆忙!

▲ 羊祸,1996,装置, 牛皮、羊皮、竹、木、铁

王鲁炎

艺术家

真正值得尊重的艺术家究竟有几个?这很难说。但是可以肯定的是,从此无可挽回地少了一个。

这件黄永砅的早期重要作品“小转盘”,参加了1989年在中国美术馆举办的极具“非法性”的“中国现代艺术大展”,它曾经是我最早收藏的观念性作品之一。黄永砅借用轮盘赌具规则取代艺术家的创作,他把绘画画什么颜色以及画在什么位置上的选择交给色子来决定,据此消解艺术家的主体性。仅此纪念。

董强

学者、翻译家、北京大学法语系主任

秋意渐浓。朋友圈里艺术家们都在惋惜黄永砅的过早辞世。当年在法国研究达达主义的时候,听说有个厦门达达,精神为之一振。2016年,他用集装箱和类似恐龙骨骼的装置,重新布置了巴黎的大宫。不免怀念当代艺术还真有颠覆精神的时代。

▲ 黄永砅 《帝国》巴黎大皇宫展览现场 2016年

肖鲁

艺术家

在洛杉矶转机,得知黄永砅去世不敢相信是真的,一个非常近,又非常远的人走了!最后一次见到黄永砅是2017年10月,为古根汉姆美术馆举办的“1989后的中国和艺术:世界剧场”展览。记得当时在美术馆门口我问你是否接受“凤凰艺术”采访,你回答:“我一般不接受采访!”一个艺术家留给世人最大的财富是作品,让世人最大的空间去解读你的作品,也许是你最大的智慧。

▲ 黄永砅对于古根海姆撤展事件的回应

汤南南

艺术家

厦门达达时代,我正好在集美师专读书,除了最后火烧作品现场没到,基本目睹了达达的展览。那时懵懂,但老师李跃年、刘一菱,学长蔡立雄、陈成宗都是厦门达达的重要成员。由学长带着见到了黄永砅老师,几次跟着参加了达达活动,以及他们彻夜畅谈。让我们几个中专生,了解了艺术的无边无际。2001年在厦大读研,参加黄老师举办的为期一个月短训班,第一次有了当面的受教,一起展览的机缘。此后每隔几年,就有机会听到他“咖灰”味道的闽南话。从此无法循规蹈矩坐着画画了,也没办法按照他人的逻辑规划自己的未来。很幸运在少年时代,无意中旁观了一场后来影响艺术史的运动。悼念黄永砅老师。他的作品,他的思想还在。借用邱志杰老师的挽联:断舌复养舌,世界剧场蛊毒酷烈蝙蝠横飞东西方称王称霸,何处更寻蛇杖?洗书即洗心,乾坤棋盘禅机幽微蜘蛛结网三十年亦师亦友,斯人忍隐仙踪!

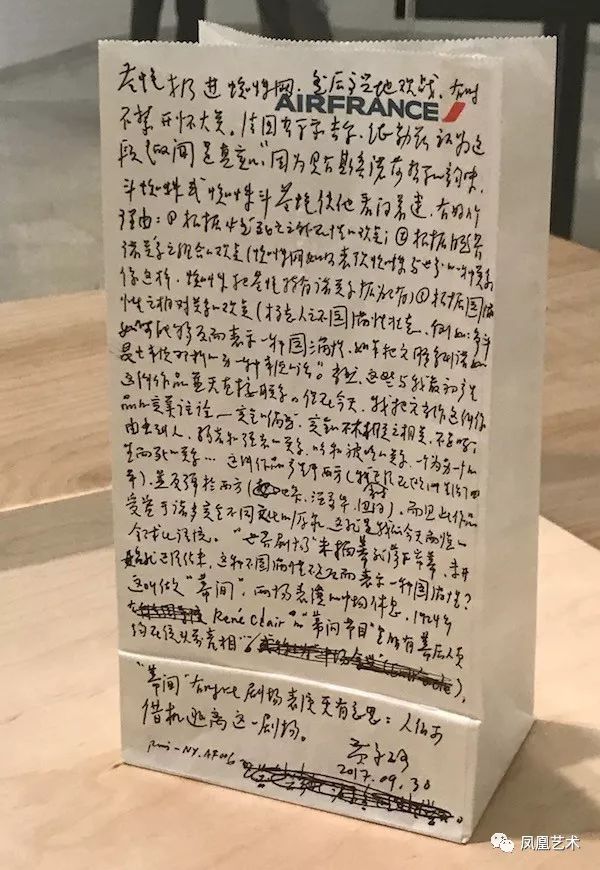

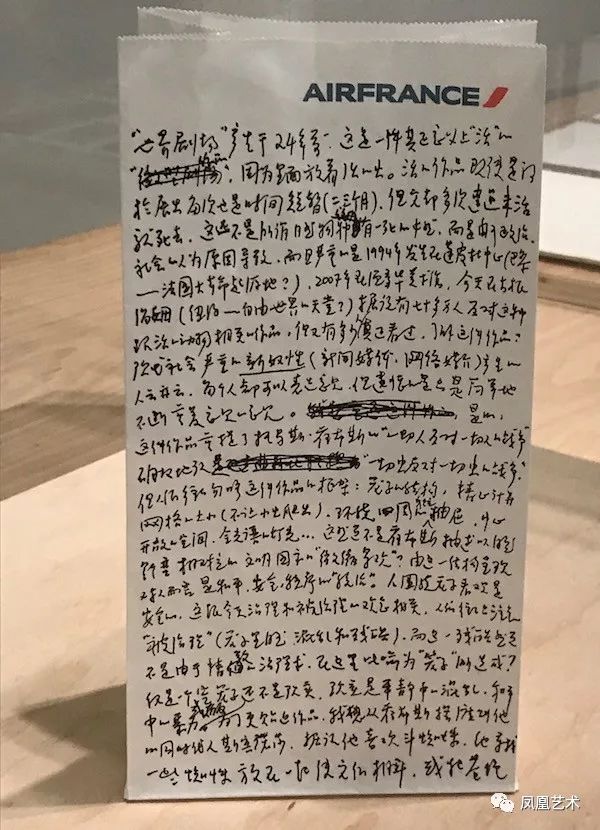

▲ 黄永砅手稿

林苒

艺术家

师者,传业、授道、解惑。 在我自己也做了多年教师的今天,回头去看当年,在巴黎以《财经时报》特约记者身份去拜访和采访黄老师的时候。他一眼认出我是当年(2001年)在厦大走了“后门”去到他在美术系开课工作坊创作那个幼稚的小姑娘。

在他的当代艺术创作工作坊里,我创作了自己人生的第一件装置作品。当时,黄老师组织大家一起去攀爬泉州清源山老君岩,咻咻地跑在最前面,动作敏捷。而我带着一个简陋的小录音机,把大家爬山间的对话全部录下来。我的装置作品,一个带着声音的金鱼缸,上面被玻璃制作工人无意中写上了“绿毛龟”、“长毛龟”,他告诉这就是艺术创作中的“偶然性”。 后来,在组织大家创作会议里,他特地表扬了我,“有人还带了录音机录音做创作,真不错。” 或许是这个原因,在一群年轻的面孔里,他对我印象深刻。

在采访中,他知道我正在巴黎美院学习,只是兼职做做小记者写写文章。他说,“你要继续搞创作,你们年轻人应该推翻我们,去自立山头。。。”当时的我不过是一个美院里初初学习艺术的学生,在享誉盛名的世界级大师面前,听到这样的鼓励,真是如一记重锤敲打在心间。

就算时至今天,多少所谓大师拉帮结派,众星拱月,而真正的大师对学生说的是,“不能丢失你自己,你需要去自立山头,成为自己,成就自己。”如果艺术教育仅仅是教授一些技法,那其实离艺术追求自由的精神和独立人格的本质相差十万八千里。 我曾经和中国美院早年毕业的一些师生聊天。发现曾经的浙美(中国美院)的学生是有挑战老师的传统的。 当代艺术最核心的价值观就是西方具有俄狄浦斯弑父情结,是有反叛精神、挑战传统、超越老师的情结。而遇上这样的学生,老师则会更惜才。而中国文化讲究遵循师承,永远觉得老师是不可企及的。

今天,同样作为美院教师的我,也会继续把这样的思想传承下去。对我的学生说,你需要做一个立得住的真正的大写的 “人”,独立之精神,自由之思想。

后来,受黄老师和沈老师的邀请,我住进了他们在巴黎北部的工作室,和黄老师一家近距离的相处。黄老师寡言,在艺术创作上的偶尔说的一句话总是犀利到有些刺耳。从而养成了我在创作上会自查和自我对话的习惯。在一个机辩和悖论主义者的老师面前,如何先把自己会有可能出问题的地方,先自己捋清楚。这是一种逻辑思维的养成。齐白石曾说过“学我者生,似我者死”。艺术,该如何教育?这是一种大智慧的教学方式。学习老师的创作思维的方式,面对世界的警惕,警惕一切“限定性”和标签化。这是一种世界观的养成。

▲ 黄老师,沈老师黄老师弟媳和林苒

▲ 林苒拍摄黄永砅老师,沈远老师和黄言一家人

▲ 林苒拍摄黄老师一家在工作室里嬉闹玩耍。

日常生活中,黄老师却是一个无比谦和温情的像父亲一样的人。记得当时我养的猫toto,不理我们这等闲人,总是跑去陪伴在看书,工作的黄老师身边。黄老师总说,你这只猫是只哲学的猫啊,看我在看书,它也若有所思。然而有次,黄老师去弄一捆铁丝,toto猫估计是以为那是老鼠,就狠狠抓伤了黄老师。黄老师满手鲜血,回来包扎。我吓坏了。黄老师却笑笑不介意,夸它是只真会抓老鼠的好猫。(写到这里,真是泪眼模糊。。。)猫我带回国了,还好好健康地在养老,而黄老师却走了。。。

步入中年,大家都在学习如何面对无常。越来越多的朋友,长辈,突然就离开了。然而我怎么也不能接受黄老师,一个生活习惯无比简单简朴,不抽烟不喝酒,还有跑步跳绳的习惯,乒乓球也打得极好,所有大型作品都亲力亲为在一线,这么强大的一个人,会这样突然离开。明明上个月23号,他还来看了我的展览,神采奕奕,很健硕的样子,语重心长指出我作品里的一些问题。他一辈子都怕麻烦别人,不喜欢复杂和隆重的社交,或许,这样的干脆走掉,就是他留给世人的最后一件礼物吧。

焕光对我说,灯还亮着。嗯,我们会让它一直亮下去。

▲ 2019年9月23号黄老师来看我的展览,没想到竟是此生最后一面。左起黄永磐,黄永砅,曾焕光,林苒。

学生林苒泪泣

2019年10月22日

高洁

艺术家

突然听到黄老师去世的消息

很震惊,很突然。没征兆的,送到医院没抢救过来就去世了。

认识黄永砅老师很多年了,在一起好些年,他和师母帮助了我甚多,他们都朴素而谦逊。黄老师说话的方式很特别,疑问句比较多,突然的发问,问完便常常被自己已经揭露的答案逗笑,笑声显得有些像是能量的轻微释放,像是被世界掩盖的复杂阴谋终于被抽丝剥茧了的舒展,而密码刚才已经告诉您了。每次求教,他总是很耐心,很认真的听很久,思考很久,温和,从不辩论,观察很多,一说话便是很锋利的,以有些“坏”而刁钻的角度直击薄弱处。因而,我都需要认真思考一段时间。还有很多问题想问,又总觉得还有很多的时间,慢慢来吧。突然便停在半途。

第一天。

网络上突然便有了很多纪念黄老师的文章,黄老师的介绍。也许是这么一天就仓促写就的吧,很多看似学术的介绍,也都略显单薄了些。黄老师是特别注意文化关系的艺术家,他也很注意不要被经典知识化的解读,但去世的艺术家作品能够生效并沉淀下来的被规训成知识总是会被简单化的,因为立场清晰,引用高深,口齿明白,通俗好记,也有点强迫进入某种典型框架的意思。特别是我们眼见的对象,瞬间便变成被概括定义的语句了,便感触良多。

不过对于黄老师而言是无所谓的,一个艺术家的作品,最佳的情况,便是被人们用不同的角度去解读,让每个人看见不同的东西,而且都觉得自己看见了什么。能让人觉得:“在展览中看见了什么”,在这个时代就已经很难得。

突然很无力。一个艺术家,就算是黄老师这样著名的艺术家,死亡意味着什么?能成为艺术史上一段已经写完的著作,被刻在石碑上不再遗失也不再被修改?作品在进入美术馆的时候不就意味着死亡吗?肉体的死亡能让艺术家在一两个月内提升影响力,然后影响力成曲线下降,直到一个稳定的值,比大部分人略高一点,比少数几个人略低一点?今天的艺术和以前不同。作品做得再好,也需要当代艺术的某些“巫师”承认您做得好,然后便如此了。当一个人的作品被理解成什么了之后。这个人于您便不存在了,名字只是作品的标签,这件作品成为一个符号,抑或反过来,艺术家名字成为符号,作品成为艺术家的标签,这个事件大约就结束了吧。

今天一位艺术家是否长寿,都被认为是很重要的。历史上太多例子,长寿能带来巨大的话语权。那么黄老师的历史地位是什么?黄老师太年轻了,他同时代的几位“著名艺术家”,都还活着,今后会怎么样呢?陈箴去世的很早,逝去使他的艺术处于什么状况呢?那么黄老师和艺术史呢?

中国的艺术史讨论能够定义黄老师吗?好像国内的学术从未能定义什么。我们只能等待欧美的宣判,当然他们会邀请几个中国“最重要的”学者一起讨论。

便也会想到自己,每个人都面对生死问题。因为死,定义了我们的生命。我们必定会死,这点所有人都很肯定,我们对生命的理解,永远面对着结束。因此,我们将我们的生命安排成这样的形态。影响力对一个死人很重要吗?你我花多少心力将作品做到什么程度很重要吗?死后能被看见吗?如何理解于一个死人有什么关系?进入美术馆和梵高有什么关系?也许夏天里能吃到一口冰棒的体验,对艺术家而言就比死后他人的想法更重要,比死后如何运作作品更重要,比历史重要,比被承认与否更重要。也许,重要的是,当黄老师的作品成为碎片,文化语境如何?他在创作的当时是怎么让作品嵌入生命形态的?我们现场看见了什么?我们是怎么理解的?

亦或者,黄老师如何成为一个文化的碎片,成为您和我的一部分。您,我与碎片以什么方式连接?我们如何变形,怎么分裂繁殖,如何深深的浸透一座沙丘?

第二周。

出现了好些关于黄老师的讨论,黄老师本就是一位不会回应评论的人,被所有目光揣测着,依旧沉默。我有些激动起来,继而又觉得伤感。

记得第一次与黄老师见面是在厦门。很早了,大约在清末。他穿着脏脏的工作服,又瘦又小,却精神十足,毫不休息的连续工作着,我们小孩子都比不上他。我们都喜欢他,因为他说的话我们听不懂,马戏团团长却总说他说得有道理。您知道厦门是个岛,您知道那时厦门的海里还不是水。这个星球的海里没有水,只有沙,文化是不会融合的,只会混杂。沙子永远也不会融化,他们只会互相撕咬,将彼此咬得越来越碎,因而变得很多,直到达成某种暂时的平衡,从这里翻滚到那里,就像在搅拌沙丘。您渴了,于是捧起沙,您发现您拿不起它们来,它们都从指缝溜走,因为它们都是石头的碎块,不能被手掌握。于是我们都很悲伤,期待着有一天能跨越这片海。

那时候厦门来了一个马戏团,巴纳姆马戏团。后来我才知道他们兜售的是什么。

我在马戏团里见到了黄老师,那时他还年轻,离开几个年长的兄弟,加入马戏团成为一名技工,他夫人孩子也都在马戏团里。我什么也不知道的时候就跟上了马戏团,赖上黄老师,要成为他的学徒和助手。因为我觉得黄老师很意思,也因为留在厦门会很迷茫。他有魔法,他呼唤海,海会回应他。而我们都不行。马戏团离开厦门时便需要穿过一只鸡到另一只鸡,鸡中间还隔着骆驼,远处有鹰,而黄老师肩上总是趴着一群蝙蝠,他喜欢蝙蝠。

要穿过石头之海,我们都只能登上黄老师负责的那列火车,车厢首尾相接有六十五节,每节三百多米长,运载着他的动物们,却只有一根针这么粗。于是我们都只能尽量缩着头,我一直抱怨着。这些动物都特别安静,没有任何嗜好,只有无穷的活力,机敏及热情,忙碌中依旧谦逊的请你在客厅里喝茶。奇怪的是他们总是知道自己在哪里。他们张灯结彩射出的箭全是谎言,但却真诚得令最臭名昭著的马戏团长巴纳姆落泪。于是马戏团长感动的把黄老师的东西全部搜走,反正黄老师除了艺术没有任何嗜好,用不上什么,而制作费由马戏团长名下的美术馆和画廊出。现在马戏团长赶忙发出和黄老师及其家人的私下合影,表明关系,并考虑如何展示黄老师的尸体,或将尸体换成比特与钱。而马戏团长认为这是一种恩赐。因为,马戏团里未被他看见的,便不能存在;而被他看见的,会变成在多年以前某个下午在帐篷中展示的面目模糊的透明石块。

火车还在沙海中穿行,只是没有黄老师了。新来的技工多了很多,但都和黄老师不一样。看着他们我才发现我不知不觉的还是模仿了黄老师好多,不是直接学习他的风格和答案,而是学习他对列车的态度,他思考的深沉程度和广阔程度,学习什么值得去做,而什么是对自己绝对真诚。

我这时才发现,原来这不是列火车,而是只蛇。蛇是很少的能将各异的沙粒包裹的形式之一。您可以捏住蛇的尾巴,将它拿到手里,就像持有一根权杖,并宣称自己拥有它。我们都以为抓住了蛇,就能成为马戏团里唯一的团长。但蛇是一种奇怪的负形,里面是外面,而它的外面,反而是它的里面。所以它才可以包裹住沙之海。阅读了游戏规则的人,兴高采烈的购票成为旋转木马里的其中一匹,再没有其他角色可选,我们可以享受尽力的狂奔,尽管背负着石块,手里依旧捏着蛇的尾巴,再也不肯放开。

忘乎所以的背负,我们称之为安宁。

第三年。

似乎大家对黄老师的记忆都变得简短,已经弄不清哪些是真实的,哪些是资料所写。

许多中国艺术家对于当代艺术的理解是从黄老师开始的。我也是其中之一。

“《中国绘画史》和《现代绘画简史》在洗衣机里搅拌了两分钟”这件作品在一代人间是特别重要的。在学生时代,就连我们这些科班的美术学生也完全不知道当代艺术是什么。学校里只有油画,国画,雕塑,设计这样的分类。我们的信息量很有限,就算我们看见了西方当代艺术家的装置作品图片,我们也不觉得有什么好。

这是第一次,一件作品让我们感觉被击中,毫无疑问这是“艺术”!太有说服力的观看体验!让每个人都能直接明白,并感同身受,惊叹于艺术作品也能如此精准的击中靶心,尽管弓,箭和靶在我们的理解中都是如此缥缈而不可确知的,却竟有这么一种方式可以将我们的焦虑,我们的感触,我们的痛苦,我们的处境贴切抓住,使它们现形得恍若实质,在那一刻我们才从这面镜子中看见了自己。

之后我很幼稚的也组织展览,创作并呈现,在那种几乎没有任何艺术观众的沙漠时间,并坚定的启程远行。而那件作品里,文化是一种搅拌了不相理解之物的“混杂”感,始终贯穿在我以及许多艺术家观看世界的目光里。

这是我们对当代艺术理解的开始,也许我们一生都在这个基础上增增减减,也许最终面目全非看不出黄老师的影子。但他已经在那里了,始终在那里。也许我们终生都逃脱不了黄老师对于装置的理解,也许这会让我们与其它艺术脉络里的艺术家不一样,也许这就是黄老师馈赠给未来的,最美丽的部分。

再次深深感谢黄永砅老师

高洁

2019.10.22

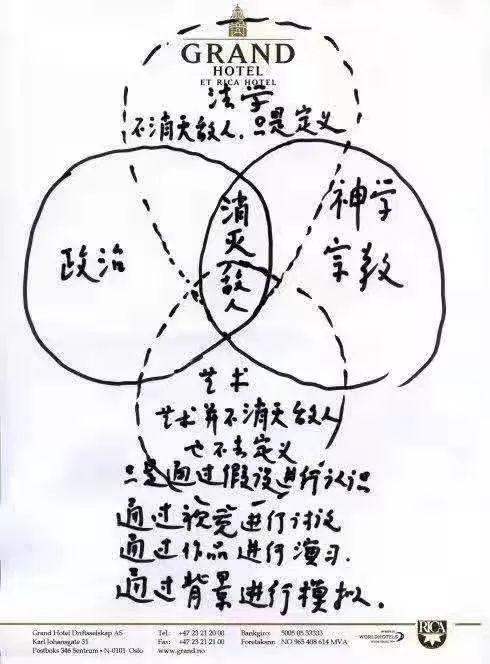

作为中国当代艺术的重要见证者,黄永砅的离开在个体与公众层面都让人悲痛不已。他曾说,“不消灭艺术,生活不得安宁”。如今,人们也只能期望对他而言,艺术和生活都获得了终极意义的安宁和解脱。

黄永砅很早就意识到,现实世界中的一切重大事件,都会迅速地成为过去,唯有艺术能够让事件“留下尾巴”,永无结局——只要没有结局,现实就仍然保留其开放性,历史就始终不会闭合。而如今,对于生者而言,如何能将其思想性与批判性进行延续,或许成为了最重要的问题——或许在这一层面上,也是对黄永砅的艺术最大的怀念。

逝者已矣 生者如斯;消灭艺术 安宁生活。

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。