凤凰艺术 2018-08-07 14:39

本次关于“公共艺术”的系列对谈是基于“2018南京江宁区秦淮河国际光影艺术展”文献工作,此次展览于2018年5月4日正式启幕,它由三个主题区域组成“光之梦”“光之彩”和“光之诗”,邀请艺术家以“光”为媒创作31件艺术作品。

姜俊 X 李翔宁

姜俊:李老师,您好!今天我希望可以和您聊聊关于公共艺术、建筑和城市规划的关系。

▲ 国际知名建筑评论家、策展人,也是2018威尼斯双年展中国馆的策展人李翔宁

▲ 由李翔宁策划的2018年威尼斯建筑双年展中国馆,摄影:高长军

李翔宁:

建筑和城市,以及公共艺术之间其实有很大的一块交集。从西方传统的视觉艺术来说,可以分为三大块:建筑、雕塑和绘画。雕塑和绘画其实最早还承担了一个功能,那就是作为建筑里面的装饰。区别于音乐,造型艺术作为空间性的设置,这种观念从艺术起源的时候就存在,那么今天在市场经济主导的都市中也毫不例外,所有城市的空间不仅是由建筑物构成,还有各种各样的艺术品和设计品。

我觉得今天中国城市公共艺术和西方的差别是,中国的规划是一种自上而下的过程,这和建筑设计、城市规划如出一辙。以前中国的政府对于建筑的一个指导原则叫做:“实用、经济,在可能的条件下注重美观。” 但随着经济实力的不断提高大家也越来越意识到,建筑的“经济实用”其实并不再这么重要了,现在更多人考虑的第一要点反而走到了另一个方向,那就是,建筑需要一些吸引眼球的东西。所谓的“关注经济”变成了理解许多当代城市问题的核心。我们甚至有许多网红建筑,它要求这个建筑不仅要好用,同时在形象上也要适合传播。我想,这也和公共艺术的当代现状有很大关联。另外一个在中国和西方不同的地方应该就是,西方艺术操作组织的自发性。

▲ 关注经济的典范西班牙,毕尔巴鄂古根海姆美术馆,建筑界称为“毕尔巴鄂效应”——一个建筑所带来的城市整体经济增长。

姜俊:对,从艺术作品形成的方向上,西方当下更多偏向于自下而上的工作方式。

李翔宁:

现在在中国,公共艺术可能往往都跟“城市美化运动”结合在一起,更多的是在我们建筑规划,甚至在景观的部分。比如说在我们上海和中国其他的一些城市,公共艺术这一块是属于在规划局里面的“景观处”来进行管理的,它和“风貌”这个概念又结合在一起。它更多的不是从公共艺术本身所要传达的视觉信息出发,也不试图以更为平等和参与的方式同居民日常生活形成互动和交流,而更多的是把公共艺术作为雕塑或者作为城市景观的一个组成部分,因此只是从作品的外观和形象来考虑。虽然这一模式的城市雕塑生产反应了在现有的经济情况下的需求,但是我觉得其实在操作和管理机制,以及它的运行方式上都有很大的问题。

第一个,在中国从我们的管理部门到使用者,甚至是知识分子,虽然对于文化和艺术的价值都非常推崇,但他们对于公共艺术的意义、价值和社会功能都没有清晰的意识和认知,甚至也没有展开过有影响力的社会讨论,更谈不上反对的意见了。从另外一个意义上来说,可能公共艺术就像城市的“小三”,她可能是漂亮,可以带出去吃个饭,装点门面,但是从某种意义上说,它不是生活必需品。

如此一来,公共艺术只能被自上而下的推动,或者和政府部门的发展相结合,成为在短时间内刻意要去完成的某种美化性规划。决策者把地方圈出来,每个点投入资金做一个雕塑,并要求快速完成,比如我们在所有的二三线城市的路口都会看到一些雕塑,或是抽象几何变体,或是具体的形象,如动物、飞天……这构成了今天公共艺术中的怪象。

▲ 潘松,《和谐之林》,2010年,花岗岩,13.5×20×20m,郑州市

谈到西方的状况,我知道,在美国城市区划法案(Zoning)里有比较好的设置,比如在曼哈顿的城市规划导册里就规定,所有公共性建筑项目的百分之一投资必须要用于公共艺术。但是这个公共艺术不是由政府来决定和操作的,而是由投资的人或者业主自己来找艺术家做,我觉得这是一个比较好的方式。因为所有的业主,特别是公共建筑的投资方都会多多少少以组织专业委员会竞标的方式,如同建筑项目那样,去决定一个公共艺术作品的落地。这就带来了多方协商和讨论的可能性,同时艺术家也参与到了项目共同的形塑中。一般不会出现我们常常在中国可以看到的,一个领导的个人喜好和意志凌驾于总体项目之上,并施加主导性的影响。既然关涉到公共性,那如何通过多方对话来实现这个公共性,就非常重要。

▲ 曼哈顿鸟瞰

姜俊:对,我非常同意李老师的讲法,在中国,代表公共艺术的城市雕塑基本就都由政府来操办,比如在广场、路口、公园内等等。而大量的作品的选择和决策又缺乏相应的讨论流程,很多项目出于政府部门的某些私人关系,久而久之就形成了某种垄断。同时作品样式和风格也更和领导的喜好有关,成为某些政绩愚蠢的视觉化表述。这对于公共艺术的伤害非常大,他使得人们对于这样的作品有一个非常恶劣的观感,甚至觉得它不可能是艺术。

从西方现代艺术以来,构成艺术的最基本条件就是艺术家“自由自觉”,创作的“自律自足”,而不是被指令去完成的委托。所以在德国没有“纯艺术”一说,而是叫自由艺术(freie Kunst)。如果它是被命令的,那么就是委托性作品,或者它就如同中国的说法,是一个“活”,即让我活下去而已的手段罢了。只要被称为“活”,艺术家就仿佛宣誓在作品中放弃了自己的个体性。虽然这个“自由”的说法多少算一种意识形态,今天我们有什么东西不是被市场所主导的呢?艺术只要有艺术市场那也毫无例外。19世纪自律的艺术之所以诞生,正是由于自由经济市场的出现,相比之前的委托性创作,艺术家当然成为了“独立自主”的个体。“自由的创作”只有相对性,而非绝对的,但既然今天用了“艺术”一词,那么多少我们应该更多的强调艺术家的个体性在艺术创作中的位置,以及后面的精神维度,而不是成为完全政治权力和经济的再现。

由于我们的对话是基于“2018南京江宁区秦淮河国际光影艺术展”的文献工作,所以请您大概聊一下今天在中国灯光节和城市的关系吧!

▲ 上海陆家嘴夜景

李翔宁:

最近国内讨论非常热烈的,也正好是你提到的这个“灯光节”的主题。在城市里其实我们经常会意识到,灯光对城市外貌和景观带来非常巨大的影响,其实它和建筑的追求同理,也是一种奇观化的效果,所谓的关注经济,所以经常把灯光节理解成一种“秀”的形式,比如说深圳、广州、青岛都有灯光节,包括上海也要把灯光节提上城市景观构筑的日程。我觉得各个城市都在投资,要把城市夜景打造的极其炫丽,无疑这个背后是旅游和消费经济的考量。包括上海浦东陆家嘴每晚的LED灯早就构成了一个灯光节的水平,只要第一次来上海,大家必定要到外滩去拍照,或者去外滩建筑顶楼的露台喝酒,看着对岸浦东过度炫丽的灯光秀,这完全构成了上海日常的奇观。

同样城市建筑也有着类似的故事,上海的建筑每一个都在争奇斗艳,每一个都希望自己最吸引眼球,浦东的高层每一个建筑的顶部都成为各种千奇百怪的装饰舞台,它们造成了一个美学随意性的重灾区。相对的,在六,七十年代在第二代现代主义风格主导时期所形成的曼哈顿天际线就显得更为简洁和低调。

今天的城市景观是严重碎片化的、参差不齐的、后现代混搭的、所以以前大家会说上海的夜景会比上海的白天要好,因为其实在夜景中,这些特别突兀的造型都被弱化了。但我觉得近年来城市的灯光,特别是LED灯和电脑控制编程的逐渐普及,成为了奇观开发的新战场,各种非常妖艳的色彩搭配和组合不断冲击我们的视觉底线。它既缺乏统一的规划,又往往配合某些政治和商业的宣传述求,使得总体上艺术品质沦落,又构成了另一种夜晚的审美灾难和光污染。

▲ 广州国际灯光节

姜俊:对!因为我觉得,从一开始在讨论的时候,灯光节在欧洲就没有被放到公共艺术的领域当中,他还是作为一种节庆,事件经济(event economy)。因为它的整个创作基本上就很少有艺术家参与,就算有那种严肃艺术家参与,也是在做一个“活”,也不会被列入他自己的作品序列中。

因为灯光节里面很少会产生一种当代艺术普遍要求的批判性的内容,也很难带来有建设性的反思,更不可能打开一种另类的视野。它就是好看、炫丽、视觉盛宴、high,其他就乏善可陈了。而且它们的制作方多为广告公司或新媒体设计师,艺术家反而不太受欢迎,因为艺术家都比较麻烦,希望做出点不同的东西,这基本妨碍了项目的目的——灯光节的主体受众就是广大市民和观光客,当代艺术中的某些惊吓和错愕显然不合时宜。灯光节毕竟最后只是大众旅游业的兴奋剂,基本无法放到艺术的层面上来讨论。如果一定要说艺术,那也是因为在中文语境中对于艺术概念的滥用,或者艺术概念的贬值。

李翔宁:

国内曾经有几个比较好的尝试,比如说,请蔡国强做的APEC外滩的烟火秀,至少是请了一个有品质的艺术家来对这个城市的庆典活动进行设计,对吧?无论它是以烟火的方式出现,还是今天的灯光。

▲ 蔡国强,《天梯》,2015年6月,泉州惠屿岛的天空

姜俊:对是这样的!但作为烟火秀本身还只是一个奇观,虽然它并非是商业奇观。对比而言,作为艺术作品最为重要的是蔡国强的烟火纪录片,镜头在政府和市民之间不断切换,构成了某种强制秩序的荒诞感。显然烟火秀并非为了市民,在繁华中体现了某种从上至下的权力结构。

然后另外一点我觉得比较有趣的是您说的那个公共艺术百分比法案。在德国大概1919年开始,在一战后,魏玛政府为了援助因生活而苦苦挣扎的艺术家们,所以推出了建筑艺术法规(Kunst-am-Bau-Regelungen),让艺术家加入到建筑项目中去。但这时还没有成为现在所说的百分比艺术法案,只有芬兰在1930年左右,和美国大概同时,从1934年开始第一次推出了这样定名的法案,就是在公共建筑项目预算中拿出百分之一投入艺术。有趣的是,上世纪90年代是公共艺术的高潮,因为1989年有一次西方艺术市场的崩盘。有一个道理是显而易见的:当艺术市场景气的时候,艺术家都不愿意过多参与政府项目,因为太麻烦;相反市场不景气时,艺术家为了活命就别无选择了,只能忍受无数次项目质询,协调各种社会关系。当然经济不景气,城市项目也会作为一个经济刺激方案重启,艺术家也必然可以获得更多的工作机会。

到了大概八十年代的时候,在百分比法案下的公共艺术也变得更为民主。艺术家和城市规划师、政府、投资方,以及当地的市民坐在一起共同决定,做什么样的作品、在什么地方做。由于很多公共艺术的预算来自于公共税收,所以也应该以比较民主化的方式来操作,即我之前说的一种协商机制。

▲ Henry Moore, Large Two Forms, 1966-69/Aufstellung 1979/, Bronze, Vorplatz des ehemaligen Bundeskanzleramtes Bonn, Foto: BBR / Bernd Hiepe

在流程中最后的艺术作品基本上都是由一个相对公正和专业的委员会来决定,而在百分比法案中,投资人有出钱的权力,但也只是委员会中的一员,政府在其中也没有最后的决定权。相比在国内公共艺术的甄选就比较乱,大多还是对领导意志的实现,这些您之前也说了。这种操作还是从上至下,非受众导向的,它试图迎合上面的某些政治图示化的述求,而不是公共服务性、亲民、自下而上的。所以我觉得需要在法案上形成一种多元协商的委员会机制,它应该包括城市规划师、建筑师、艺术家、学者、市民代表……,来甄选艺术作品。这样的机制建立应该是我们未来努力的方向。

李翔宁:

国内一些做的比较好的都是在一线城市,比如在深圳的华侨城创意园就成立了一个艺术委员会。园区所有的租户,包括设计创意的企业,如果想进华侨城创意园,都要经过这个委员会的审核,通过了品质和调性认证,才能进入。像上海的西岸,以艺术区为主要的自我定位,也成立了相关的艺术委员会,比如说我和柳亦春作为建筑师、还有艺术家丁乙、周铁海等等都是这个委员会的成员。当一些城市景观和建筑、艺术项目需要决策的时候,都会请我们去参加讨论和评审。我觉得这个可能会是一个相对来说比较好的方式,但现在这还只局限于一线城市,很多二线、三线城市还没有办法做到这一步。

▲ 上海西岸艺术区

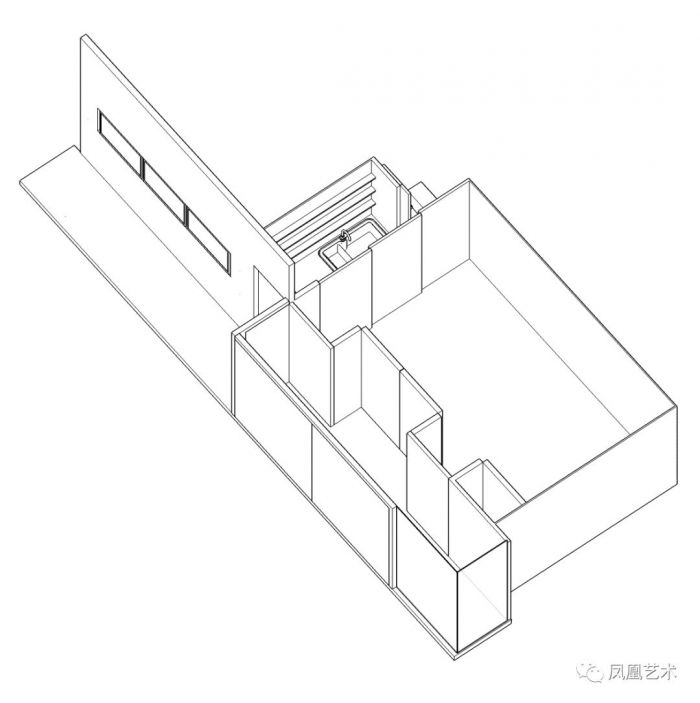

另外还有一个比较有趣的点是,我们现在在中国,建筑师、景观设计师、规划师和公共艺术家都是完全分开工作的。每个单位在做自己设计的时候,都没有考虑到其他部分,也不知道会有其他部分,特别是艺术部分。往往是建筑全部造好了再来看哪里可以放一个雕塑,然后就去临时找艺术家赶出来。因此最后建筑、景观以及公共艺术常常是脱节的,呈现出很明显的拼贴感。显然我们对此需要一个沟通性的总体美学机制。

我知道像在纽约的城市设计里面,除了刚才讲的以这个百分比法案来保证艺术投资之外,他实际上在做设计方案的时候就有一个奖励的政策,比如说,如果你的地面层全部开放作为公共空间,专门拿出来做城市的公共广场设计,并配有公共艺术,那么他会在容积率上给你一个奖励,比如允许你增加层高。目前国内还没有开始这样的一个工作,我觉得,这也是未来可以考虑在国内引进的,它还是挺有价值的。

姜俊:我们刚去过汉堡,在规划师朋友的推荐下看了几个有趣的项目。

李翔宁:

汉堡他们现在做得很非常好。

▲ Park Fiction,汉堡

姜俊:对,比如说它的Gängeviertel和Park Fiction,Entenwerder这一些都做得很好。也就是说他已经开发了一个从下至上和从上自下结合的城市更新模式。汉堡大概从2008年开始自我定义为一个由SPD所统治的创意都市。SPD就是德国的社会民主党,略微偏左,他其实在一定程度上需要在经济发展下更多考虑市民的述求,毕竟市民的满意度直接影响大选的结果。比如说Gängeviertel的城市更新,本来对这个区域的改造,政府直接将其卖给了一个荷兰的地产商。2009年在一个由200人构成的艺术家团体的强烈要求下,政府从地产商手中将它又高价买了回来,并交给了艺术家们自我管理。这个艺术家团体制定了各种日程规划等等,把那块地方做得非常有趣,除了新的市场外,还有一些画廊,艺术家工作室等。到2011年它成为了汉堡非常活跃的文化和艺术,以及观光热点。它的核心正是艺术家的自我管理和自我经营,它的不同在于你去到里面,它每一个地方都是有故事的,而它的自组织方式又支持了创意产业的某种本真性表露。比如那里的酒吧酒卖的很便宜,是以捐赠的方式来表述,一瓶啤酒大概随便你给,尽量在1.5-2欧左右。虽然现在也出现了一些问题,已经过了其黄金时期,但还是有非常东西值得我们借鉴和反思。

▲ Gängeviertel,汉堡

而在中国,所以的文化园区都是纯商业性的,一进入就是一种浓重的消费味,所有的表演都是虚伪和廉价的观光手段,而且产品的同质化严重,价格上也毫无竞争力。相对来说,自组织的艺术工作者无疑更为投入,大家能感受到他们的“本真性”、起码对于自己工作的真诚。这一点就变成了新的城市开发的未来。

但是我觉得在中国还有一个土地、房屋的租赁问题,如果土地和房屋租赁的合同无法得到相对法律上的保证,那么经营主体都会选择急功近利的方式经营,尽可能短期获利,当毫无效益的时候再把土地承包转给下家,因为任何的长线投入都将没有保障,不知道什么时候土地就会被政府以某种理由收走。

李翔宁:

大家心照不宣的就是,政府部门换届,然后一切原来的合同可能就都失效。新领导大多会将整个前任的决策推翻,他们毕竟需要在同一个块土地上构建只属于自己的政绩。

姜俊:对,就是这样,经营主体针对此产生的对策就是,争取在几年内以最大的效率把这块土地给榨干,而且是最拙劣的商业模式,之后再找下家转包,套现走人。长线的有序经营更本不可能成为选项,因为不合算、风险太高。我之前和柏林的一个机构ZK/U(艺术和城市中心)聊,他们也是一个艺术家和城市设计规划师的自组织。其中一个负责人说,他们之所以每天花这么多时间、金钱和精力投入其工作,就是因为他们确定,他们获得这块土地的使用权是四十年,而这个四十年的合同是有法律保障的,那么就可以做一些相对长期,可持续性的探讨和经营。

李翔宁:

国内现在可持续的绿色节能建筑也面对同样的问题,因为节能建筑开始投入的资金极大,只有在之后十、二十年的使用中才可以获得节省的效益。如果土地权益不稳定,那也就没有推动这个项目的主体意愿了。

▲ Entenwerder,汉堡

姜俊:因为今天我觉得最麻烦的是,在法律层面上政府自身无持续性,也不守信。所有的合同上都写着政府的决策是不可逆的,就像“天灾”一样,这点听起来非常荒诞。而什么是“天灾”,造成“天灾”的是上级政府突然临时颁布的规划和决策,充满了不可预测性。除非你“朝中有人”。

我们在汉堡看到了一些新的城市更新的尝试,他们尝试在一个项目案子中创造艺术家、城市开发者、包括法律的制定者、社会学家,社会工作者和民众之间的互动和协商。其中最重要的是社会工作者,因为他们可以起到中介作用,把上面的想法,和下面的诉求进行有效的转译,从而使得城市规划可以亲民,服务导向,而不是纯资本获利导向。我们已经有太多资本导向的项目了,到了中产阶级社会后,也应该有一些平衡。对于汉堡来说,选民的满意度也是需要顾及的。

而且欧洲基本上也出现区块分隔的现象。这是由于长时间的阶级分化和种族分离,特别再加上现在难民的问题,城市形成了一个个不同的区块,每个区聚集一群生存状态类似的人。作为政府需要为这一群人提供怎么样的社会服务,公共艺术和新的城市规划能提供给他们怎么样一个未来的想象,这个也非常值得讨论。比如你在城市更新的时候如何对待原来的居民,虽然今天有对于绅士化的批判,但我们不可能不做城市更新。只有在跨学科工作中,我们才能更好地开发想象力,看看我们在如何范围中能使得他们变得更好,而不是粗暴地将他们赶到城市边缘的城乡结合部去。毕竟在城市的任何区块中都需要更为复杂的协作网络,基础的服务工作也还是需要人来做的。

我们未来应该考虑建构一个多方面的合作机制,除了艺术和建筑、城市规划等,特别是法律配套变得非常重要。就如同我们刚才聊的,如果你没有法律上面相应的保障,比如土地使用上的立法,那么我们在城市更新上就始终停留在粗暴模式阶段,有持续性,长期回报的项目就无法展开。这样就需要多方面合作,如何与上面的领导对接,如何形成共同体讨论和协商。对于今天的城市来说,这种方向也是合时宜的,因为城市正在后中产社会中逐渐提出新的要求,即要求创造越来越丰富和多元的空间面向。

▲ 上海城市微更新,南京东路街道,绿色阁楼

李翔宁:

现在上海正在做城市微更新,以往的城市更新都是在一个街区,甚至一个更大的一个地块,将其一下全部拆掉,重新造。在微更新计划中有很多建筑师和艺术家,还有社会研究者会一起来关注非常小的一些空间,比如说街头的过渡空间。它不再涉及拆迁,而是在考虑如何对于街头已有的绿地、城市公共空间,或者其中的城市家具设施进行非常简单的再设计和再规划。 在没有大规模改造的前提下,艺术家就可以发挥他的能量。国外这种更新早已起步,比如说日本建筑师妹岛和氏在意大利的一个古城里面通过设计竞赛获得了其历史区改造项目。她的方案就是最简单最微小的介入,通过对不同功能和区域的地面涂刷不同的色彩来整体给予历史街区一个新的面貌,从而实施一种美学对于生活的介入。

和建筑师相比,艺术家,特别是公共艺术家和空间设计师还可以更多地介入这些小空间的再造,并发挥自己的能量。今天我可能根本不需要去拆毁一座房子,而是通过一些涂鸦、灯光系统的照明设计和通过微型的创意来改变某一个街区总体的美学感受,它会以四两拨千斤的方式改变整个空间的品质,从而孕育一种新的政治和经济潜力。

姜俊:这个过程其实更重要,因为你在做微更新,所以你对社区的用户是非常清晰的。而今天我们的很多公共艺术,包括建筑的操作都完全不是用户导向的。

非用户导向的项目对于中产阶级为主体的社会是很糟糕的。在欧洲中产阶级社会是从六十年代、七十年代开始,美国略早,这一个特征就是大家生活品质都变得很好了,然后开始要追求更舒服的生活,包括食物健康,生活方式的健康。在这个过程中自然就衍生出了包括自我的权利表达,自我的所谓个性的彰显。如果我们的决策者或者是管理者还是以一种传统的方式去建构城市空间,那肯定是不受欢迎的。在上海有些微更新的过程中,很多社区领导抱怨,他们做什么社区中的年轻人都不参加,甚至完全没有兴趣。

其实结论很简单,因为你做的工作根本不是服务型的,不是用户导向的。你当然要研究年轻人到底缺什么,你们在有限的资源下能帮到什么忙,而不是为了迎合上级领导的兴趣去做些可以拍成照片的事情。基层领导们还没有完全转变思想和工作的方式,以及重心。

李翔宁:

在那这些为微更新的项目当中,我就知道好几个好的案例。比如童明建筑师在南京路街道和衡复地区的实践。建筑师以前都不和当地居民发生任何的关系,因为他直接面对规划局或者开发商。这个过程其实很简单,就是彻底推倒重建。但今天他们思考的方式不同了,因为在微更新的项目中他们必须聚焦到社区内具体老百姓的身上,和他们要有好的沟通。比如建筑师会买了冷饮,请居民们一起来吃,坐下来和他们去交流。在这样的对话中,居民了解到建筑师的想法,甚至会很主动地加入到他们的工作中,参与建构和实施,因为这本身也是他们自己的生活环境,他们在工作的过程中产生了社区共同体的归属感,对未来的这个空间的维护也自然会有更强的责任感。

姜俊:非常感谢和李老师今天的对话,我受益匪浅。

李翔宁:

也非常感谢你。

▲ 上海城市微更新,衡复微空间

展览信息

▲ 《光影万象 2018中国南京江宁秦淮河国际光影艺术展》海报

光影万象 2018中国南京江宁秦淮河国际光影艺术展

展览地点:南京江宁区杨家圩公园

展期:常设展览

承办单位:中国美术学院雕塑与公共艺术学院

策展机构:雕塑与公共艺术学院公共空间艺术系

参展艺术家:

阿萨杜尔·马克洛夫(保加利亚)、陈惠松、邓乐、郭佳龙、黄燕、胡沂佳、景育民、李浏洋、林耀民(美国)、李建安、吕绍藩、麦克•马格(荷兰)、潘晋、让-Jean F.Gavoty(法国)、阮悦来、彭显峰、朱智伟、寇树德、尼克·凡·德·斯蒂(荷兰)、王中、余晨星、伊万·勒·伯赞克(法国)、徐肖华、郑靖、郑闻卿、张宇、张锰、张增增、徐戈、翟小实、曾佳、张润、曾令香

关于对谈者

▲ 国际知名建筑评论家、策展人李翔宁

李翔宁,博士,同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师,副院长,长江学者青年学者,知名建筑理论家、评论家和策展人,哈佛大学客座教授。任中国建筑学会建筑评论委员会副理事长兼秘书长,国际建筑评论家委员会委员,国际建筑杂志Architecture China主编。

曾在达姆施塔特工业大学,东京工业大学、UCLA等大学任教。他担任PLAN、Le Visiteur等国际刊物编委。担任密斯凡德罗奖欧盟建筑奖、CICA建筑写作奖、PLAN建筑奖、西班牙国际建筑奖等国际奖项评委。他还曾担任米兰三年展中国建筑师展、哈佛大学中国建筑展、深圳双年展、西岸双年展、上海城市空间艺术季等重大展览的策展人。2017年釜山建筑文化节艺术总监和2018威尼斯双年展中国国家馆策展人。他的近期著作包括Made in Shanghai,Shanghai Regeneration,Towards a Critical Pragmatism:Contemporary Architecture in China等。

关于作者

姜俊,艺术家,艺术评论家,毕业于明斯特艺术学院(Kunstakademie Münster),获得Prof. Aernout Mik的大师生称号。上海公共艺术协同创新中心(PACC)理论工作室研究员,国际公共艺术协会(IPA)研究员。同时在中国美术学院和北京大学从事图像学和展示文化研究学的博士研究。当代艺术调查局发起人。生活工作于杭州、上海。

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。