凤凰艺术 2017-04-01 10:17

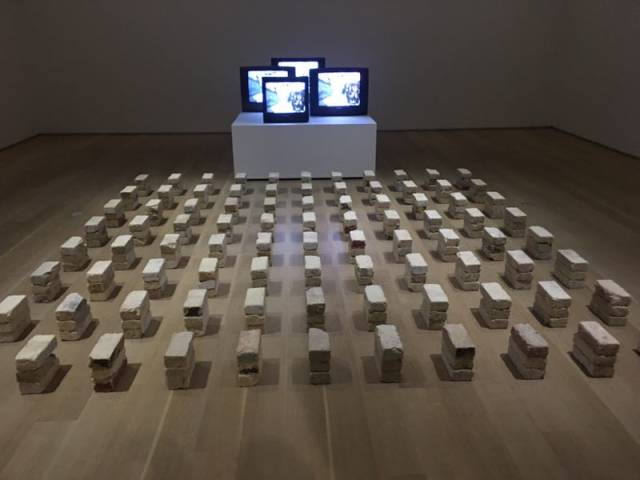

2017年3月31日,张培力在美国美术馆的第一个研究性展览“记录。重复。”于芝加哥艺术博物馆正式开幕,这也是芝加哥艺术博物馆首次为亚洲艺术家举办个展。展览试图追溯其创作轨迹的源头及发展,展出自20世纪80年代后期的录像到21世纪新的数字格式的录像作品,包括张培力于1988年所创作的第一件录像“30x30”,芝加哥艺术博物馆最新收藏的作品“(卫)字3号也以1991年首次展览时的呈现方式展出;2007年的作品“被展开四次的黑白风景”则是一件可以与观者产生互动的感应录像装置,它探索着图像的并置,以及它们与观者所处空间的关系。以下为“凤凰艺术”为您带来的综合报道。

▲ 芝加哥艺术博物馆现场

▲ 芝加哥艺术博物馆在展览同期首次推出中英双语画册

作为中国录像之父,张培力(生于1957年)是一位当代艺术史上的开拓者。他的录像作品时常专注于重复的行为——例如打碎镜子,阅读,洗涤,看着窗外,跳舞——这些熟悉但又打破常规的动作,透过镜头塑造出独特的视角。虽然这些日常行为所带来的意义堆积看似毫无意义且难以捉摸,但这些作品时常会引起对权利和政治的讨论与思考。从张培力早期的绘画和观念艺术作品中对于艺术的表现与创作系统的批判,他的录像作品颠覆了我们对于当代生活中艺术及娱乐的角色理解。1989年作为张培力专注录像创作的转折点,当时他曾疑惑“世界上什么事情是不受制约的(谁也不曾对那些制约的合理性提出疑问)?为什么艺术偏偏例外?艺术命中注定就是提供娱乐?”

▲ 张培力个展现场

此次展览,是张培力在美国美术馆第一个研究性的展览,试图追溯其创作轨迹的源头及发展,展出自20世纪80年代后期的录像到21世纪新的数字格式的录像作品。张培力于1988年所创作的第一件录像“30x30”记录了一面镜子被不停的打碎并修复的过程,并向观众呈现当时电视上所看不到的画面。而作为这次展览的重头戏则是芝加哥艺术博物馆最新收藏的作品“(卫)字3号”。这件录像记录了艺术家反复清洗一只鸡的过程,作品将会以1991年首次展览时的呈现方式展出。他2007年的作品“被展开四次的黑白风景”则是一件可以与观者产生互动的感应录像装置,它探索着图像的并置,以及它们与观者所处空间的关系。

▲ 艺术家林天苗,王功新,张培力,前现代艺术博物馆新媒体与表演艺术策展人Barbara London 与新媒体艺术独立策展人张尕(从左到右)

▲ 张培力与策展人Orianna Cacchione

▲ 张培力与M+美术馆高级策展人皮力

▲ 学者、国际资深策展人郑胜天与艺术史学家、芝加哥大学美术史教授巫鸿

▲ 展览现场

张培力早期录象作品《30 X 30》获许多人视为中国首部影像作品。作品展示张培力将一块镜子砸碎,然后以胶水将碎片粘合,重新拼回原来的样子。此作品响应当时刚在市场经济下崛起的大众娱乐与家用电视。《30 X 30》通过沈闷画面,挑战大众传媒所宣扬的观看习惯,并且嘲笑社会对于流行电视的反应。这件作品强调观众的被动性,同时也终结“85 新潮”时期艺术家身上弥漫的自恋情结;同其他类似作品一样,作品的录制过程将近一百八十分钟,一直拍摄录至录像带的终结。

▲ 展览现场,左起:艺术家林天苗,艺术家张培力,艺术史家、芝加哥大学教授巫鸿,北京天安时间当代艺术中心创始人翁菱,艺术家王功新,杭州江南布衣服饰有限公司总裁李琳

黄专曾这么评价张培力:“他的作品一贯包含有多重的意义,其中既有政治性与社会性的评论,同时亦有个人生活的关注。他的录像作品关注于展现人与世界关系的悖论,以隔离而中性的反思立场,自由和深刻地考虑人的问题,创造出了一个大容量的、综合性的、强有力的艺术体系。”值此之际,“凤凰艺术”远程“连线”张培力,以此管窥其创作与思考方向。

(以下为了方便阅读,“凤凰艺术”= Q, 张培力= 张)

张培力对话“凤凰艺术”

▲ 艺术家张培力在展览现场

Q:距离您1988年创作的第一件录像“30x30”已经过去了近三十年,这件重复打破玻璃又粘结的作品所制造的这种循环往复的感觉,这是否是您一以贯之的创作态度?

张:时间就是内容。对我来说没有时间就没有内容。后来我知道安迪·沃霍尔有个作品是拍摄一个人睡了六个小时觉,这是一样的。六分钟和六小时,效果完全不一样。时间就是内容,反过来内容就是时间,这是绘画所不存在的,绘画是静止的。

▲ 张培力,30x30,1988,单视频录像(PAL 格式),有声,彩色,32分09秒

Q:您怎么看到这两年火热兴起的AR或VR等新的媒体技术?

张:我在不断丰富录像的工作方式时,却常常提醒自己不要对录像艺术的制作技术尤其是后期数码编辑着迷,有人很反感技术,认为技术会干预艺术,所以其中存在很多危险性。技术我还是很陌生的,我始终希望自己处在艺术和技术,或艺术和非艺术的中间地带,能进能退,对我来说是比较自由的空间。我不想让自己看起来既像艺术家又像科学家,我比较反感空谈艺术。我不喜欢用一个概念来说话、做作品”。

Q:您曾经说过“随着我涉及的创作媒介越来越多,绘画对我来讲越来越没有挑战性”,那您认为这是否代表着如今绘画越来越难以有突破的地方?

张:其实是没什么可画的了。对我来讲,我觉得在画画方面没什么可做的,如果有,我不是说我对于某种形式一定是有一个成见,或者对它有多么深的看法,我觉得做什么事情,都得给自己一个做的理由,你得说服自己,或者说是为了钱,或是为了别的,或是这件事让你能够沉浸进去,这都是值得的,但是在绘画里我看不到。

▲ 台词,2002,单视频录像(PAL 格式),有声/ 彩色,6 分21 秒

简单来说,视频叙事有时间和运动,这是绘画所不具有的。绘画的叙事本身也分为几种,一种是完全纯粹的叙事,比如俄罗斯绘画,和历史、神话、故事有关,它是一种还原。但是在后来的绘画作品中,更多的是一种符号,或者说是与某种情绪或观念有关。这是对原来绘画的重新定义,用叙事的“概念”已经不足以表达了。我觉得我的早期绘画不存在叙事,更多的是符号性,具有象征性的倾向。象征性绘画在传统叙事绘画之后很长一段时间内都是比较重要的,例如拉斐尔前排、形而上画派、超现实主义——甚至高更的作品也是具有象征性的。

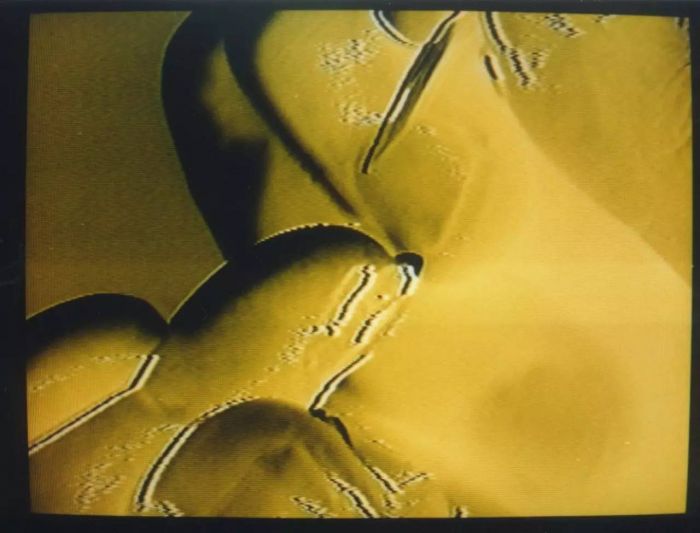

▲ 张培力,(卫)-字3 号,1991,单视频录像(PAL 格式),无声,彩色,24分45秒

Q:在您开始创作的时候信息流通还不发达,那在如今的网络信息时代,您怎么看待创作方式的变化?

张:肯定有变化。以前是农业社会,没有电,艺术家可能就是待在一个地方,用很有限的材料——可能跟自然有关的一些东西。后来,工业开始慢慢发展,有化学颜料,再后来有了照相机,改变了人对自然的或是对艺术的态度,现在有了电,有了照相机,有了数字,有了网络,这个东西是必然的,是无法回避的,你拒绝它还是接受它对这个东西做出来的都是一种反应。我们不能说拒绝它就是错的,或者接受它就是对的。当代艺术是当下的,所以我们在创作当下发生的东西,和一种话语。

▲ 张培力,作业一号,1992,6视频源/12画面录像装置,无声/彩色,13-14分

Q:您是否认为如今许多的艺术作品在更加偏重哲学概念的同时,反而失去了感动人或是影响人的特质?

张:其实我对中国传统文化不是特别有研究。同样的,对西方的哲学我没做过很深入的研究。相对而言,我觉得中国哲学是比较稳定的,它不像西方哲学史那样有个很大的变化或演变。另外,中国哲学强调融合性和包容性。从后现代开始,西方的哲学和东方哲学好像变得有很多相似之处,重叠的地方。中西方有些观点很接近。但整体而言,西方的哲学还是沿着逻辑推理分析这样的脉络走,而东方哲学更注重感悟,体验,冥想。所以我们看待事物的看法还是很不一样。就像一个西方人打太极拳,他/她打得很好,可是还是不能像一个东方人那样那么自然?我不知道为什么,还是不一样的。我没有意识的去考虑过我跟中方哲学或西方哲学的关系,或怎样在中西方哲学间找到一个切入点。我有时甚至会回避这个问题,回避自己是中方的还是西方的。我觉得没有必要从文化上很清楚地界定自己。这样没有意义。我的创作是跟我个人的环境有关系的,是跟我接触到的或看到的人或我读到的东西有关系的。而这些人或东西已经不是一千年前的东方,也不是五百,或两百年前的东方。所以我的作品里就包含东方和西方,我不会把自己界定于一个中国人,而去思考自己的文化优势。我觉得自然而然最好,处于什么样的处境或状态就是什么样的。别人有权从文化角度去看我的作品,但不是我自己应该考虑的问题。

Q:您曾经有过用文字创作作品的阶段,如《先奏后斩:关于X?的展览程序》是第一个,那您怎么看待文字与艺术作品的关系?进一步讲,您如何看待策展人、批评家所撰写的展览前言和文章和艺术家作品之间的关系?

张:我在1987年完成了两个文字方案作品,第一个是《先斩后奏的程序——关于〈X?〉》,《艺术计划第2号》,前者制定了参观作品时的行进路线、观看规则及其它条件,后者则抽取了作为观赏媒介的作品本身,将观众置于一个“对话”和“窥视”的关系之中,规则、程序更为详尽、严谨,由于最大限度地限制了行为,观众在“作品”中将完全处于被动状态。

艺术评论对艺术作品肯定有作用,有正面的,也有反面的。在我看来,我们很难判断什么是正面的,什么是反面的,所有的评论都是误读。误读的过程就是这个作品继续延伸的过程。至于起什么样的作用,很难去定义。

▲ 张培力,作业一号,1992,6 视频源/12 画面录像装置,无声/ 彩色,13—14 分钟

Q:您觉得在创作生涯中,是否有一个对您影响巨大的时刻或人事物?

张:我小时候院子里有一个邻居,他父亲是医学院的教授,英国留学回来的,“文革”的时候被抓起来了,后来说是自杀了,“文革”后我们才知道他其实是被打死的。这个邻居有一帮搞音乐的朋友,他们都拉小提琴。他看我喜欢画画,就介绍其中一个朋友来教我,这个朋友曾经读过我后来工作的工艺美校。工艺美校在“文革”时期关掉了,到我毕业的时候才恢复。就这样,邻居的这个朋友就成了我学画画的老师,他的工作是木工,姓崔,朋友们都叫他“崔木匠”。这样,我就开始学素描了,画了很长一段时间的静物,各种各样的物体、凳子、方盒子——学透视、结构、比例关系。

我觉得我很幸运,碰到了那个邻居,他是一个很特别的人。他是最早的知青,在宁夏插队,后来在那边待不住了,就溜回了杭州。那时候知青从农村回来是没有户口的,所以居委会的人经常找他麻烦。他学音乐,也学英语——我最早就是从他那里知道许国璋英语的,也是从他们家听到贝多芬、莫扎特的音乐的,我想在那个时候跟我同龄的小孩很少有机会听到这样的东西。我还在他们家看到外国的油画画册。

▲ 喜悦,2006,双视频录像装置(PAL 格式),有声/ 彩色,6 分39 秒

Q:您怎么看待如今艺术圈对于“回归传统与中国精神”的热潮?

张:符号和元素是不一样的。正如中国的一些材料,的确是中国环境里面所特有的东西。不仅仅是一个文化符号。实际上我是把它当作一个材料来看。比如榨菜、干菜、臭豆腐等,它是一个生活元素。北京有北京的,杭州有杭州的。这和你利用现成的符号是不一样的。所谓符号,在文化上是有指向性的,可以让人联想到中国,中国文化,马上可以表明身份的。例如龙、中国的文字、中国的建筑形态等,都是属于符号性的东西。我是比较忌讳用这样的符号。其实符号这个东西你也不是说不能用,而是怎么用的问题。一种是很功利地在使用符号,另一种方法是带有破坏性的,或者也可以说是创造性的。这两种用法是完全不一样的,一种用法会带来新的诠释;但如果仅仅是用符号来表明身份,作为一种策略,那就有问题。我特别反对把符号作为一种策略,我特别反对利用一种文化心理,一种固定的观看或认识的模式。例如非西方艺术家就要带有某种色彩,文化的特征和符号,才认为有意义。我觉得有很多运用中国符号的,多多少少是符合这样的需求的。我觉得这样的东西是比较危险的,这不是在艺术层面上进行思考,而是功利的因素在起作用。

▲ 展览现场

Q:您在创作时为了避免您所说的“艺术沦为工具”,是否会特意处理作品元素对宗教、政治、社会等题材的指涉?

张:我们可以看到,强调身份、道德、责任在今天是一个普遍的现象,它正在成为一种原则——语言的原则,或者说是一种教条和公式。其实问题不在于应该说什么,而在于应该怎么说。是把道德作为一个借口还是作为目的?就像画苹果,把苹果作为目的,是要表现出苹果的真实性,这个时候语言是退缩到对象背后的。而对塞尚而言,苹果只是个借口。塞尚并不想呈现苹果的真实性,他要强调的是语言,只是借题发挥,只是借此强调他对于语言的一种态度,而苹果只是一个适合他的母题的载体,仅此而已。相对于道德立场而言,我更强调语言。从艺术层面上讲,道德立场是不重要的,可有可无的。唯一重要的是语言,语言本身也是一种道德。

▲ 水——辞海标准版,1991,单视频录像(PAL 格式),有声/ 彩色,9 分35 秒

今天的艺术,所有的东西,关于道德的、社会的、政治的、身份的、人的问题,似乎都跟语言无关,至少它们没有被转换成语言的命题,或者纳入到语言的话题中去。80年代以前的绘画是单一的官方的语言,其中也有道德、也有责任,那时候的责任和道德意识或许更甚于今天。我相信那时候的艺术家也是心甘情愿地坚信一些东西的,也是真实的。但那时候道德是原则,被放在第一位,语言退在其次,是用来服务于道德的。而当文化和道德态度开始发生变化的时候,语言不可能不变。同样的语言来表达不同的道德概念,是一件很荒唐的事情。

如今没有任何一种艺术可以绝对地仅仅落实在社会学意义上或美学意义上,因为没有任何一种艺术可以置身于社会之外或割裂与社会的联系,但同时艺术如果仅仅沦为社会学意义上的工具就失去了自身的价值,艺术终究是艺术。

▲ 展览现场

Q:您这次在芝加哥举办个展,是否是某种程度上的向心而行?您怎么看待艺术边缘化与中心化的问题 ?

张:一般来讲,在西方也好在中国也好,许多年轻艺术家都会在成名之前到大城市生活和创作的。我觉得边缘化是一个相对的概念,最好的状态可能还是那种若即若离——不是绝对的边缘,没有人可以做到绝对的边缘,因为边缘化也是和中心的一种关系,一种相对的关系,如果边缘到这种关系都不存在了,那就已经没有意义了。

(部分文字与图片来源于博而励画廊及网络)