凤凰艺术 2016-12-28 16:55

上海摄影艺术中心于2016年12月11日开始展出杨福东全新影像艺术作品《愚公移山》,这也是劳斯莱斯汽车艺术项目与世界知名艺术家的新近合作成果。《愚公移山》的灵感源自一个古老的传说,人称“愚公”的老人毕其一生力图移走大山。杨福东接受劳斯莱斯汽车艺术项目的邀请,借此故事展开对人性和不断变化的价值观的诗意反思,这也正是这部时长46分钟的黑白影像作品将会呈现的内容。“凤凰艺术”特约撰稿人青年艺术家及艺术评论家姜俊将从杨福东的《愚公移山》为我们再次解读“愚公移山”的另一维度。

▲ 《愚公移山》拍摄现场

▲电影截帧

最近杨福东的新作《愚公移山》在上海摄影艺术中心开幕,整个作品呈现出杨福东一直以来的风格,充满了浓厚民国的怀旧气质。《愚公移山》被演绎为“游园惊梦”,西装革履的男人们,提着老式皮箱,不断在山水间行进;出演母亲的美丽女子以一种淡淡的幽怨在如梦似幻的山水间游走。愚公以一种失智老人的形象出现,拿着一块冻结在冰块中的榔头在山间徘徊。每一个截屏都如此优美和典雅,影片的光线和镜头模拟着黑白老电影的美学风格,整体上散发着丝丝幽情。他们间梦吟般的对话营造出一种民国式的超现实。

▲ 徐悲鸿《愚公移山》

杨福东的这次对于《愚公移山》的演绎是基于徐悲鸿20世纪40年代的同名水墨作品。在影片的最后所有的人都汇聚到一起,他们脱去原来的服装,穿上和徐悲鸿画上类似的衣服,模仿着画中的动作,甚至还还原了背后的布景、一个道具大象和一头真牛。

▲ 剧照

徐悲鸿的原作《愚公移山》创作于1940年。他用巨大的作品尺幅(1.43x 4.24米)以西方历史和宗教画的方式来演绎水墨。画家构图有意采用横卷,人物顶天立地,左右展现出壮阔的场景。左边一只大象,背上负有大筐。跟大象迎面而过的是一个躯体高大、肩担箩筐的男子。右边是愚公,他银发长须,正在跟邻人京城氏“孀妻”谈话(“邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之”);左右是她的两个儿子,一个端着碗正在吃饭,另一个双手搬着簸箕。前面山口几个壮男,源自印度模特的形象,正抡起镢头与钉耙挖山。那个黑面大腹的力士双手高举,张着大嘴,好像能听到他发出的哼哟哼哟的喊声。有的全身倾斜,猛举钉耙,具有雄武之美。背景有运石头的牛车,妇女小孩们也参加了挖山运石的工作。

1939年底徐悲鸿应印度诗人泰戈尔之邀,经新加坡、仰光、加尔各达,抵达圣地尼克坦。1940年2月,泰戈尔向甘地引见了徐悲鸿。徐悲鸿为甘地画了肖像,并被这位不屈不挠的民族独立斗士深深感动,于是充满激情地开始创作《愚公移山》草稿与人物写生。据说愚公移山的故事,徐悲鸿已经构思很久,他在为甘地画像时从这位独立的印度灵魂上看见了愚公的形像。此后在印度,他完成了3幅《愚公移山》。在当时抗日的背景下这一主题的象征意义就再明显不过了。除了收到甘地的启发,在中华民族生死存亡的紧要关头,徐悲鸿也希望以自己的画笔为坚强不屈的同胞描绘出无愧于时代的伟大形象。中国人民以愚公移山精神经过艰苦奋斗,必定能取得抗日战争的胜利。

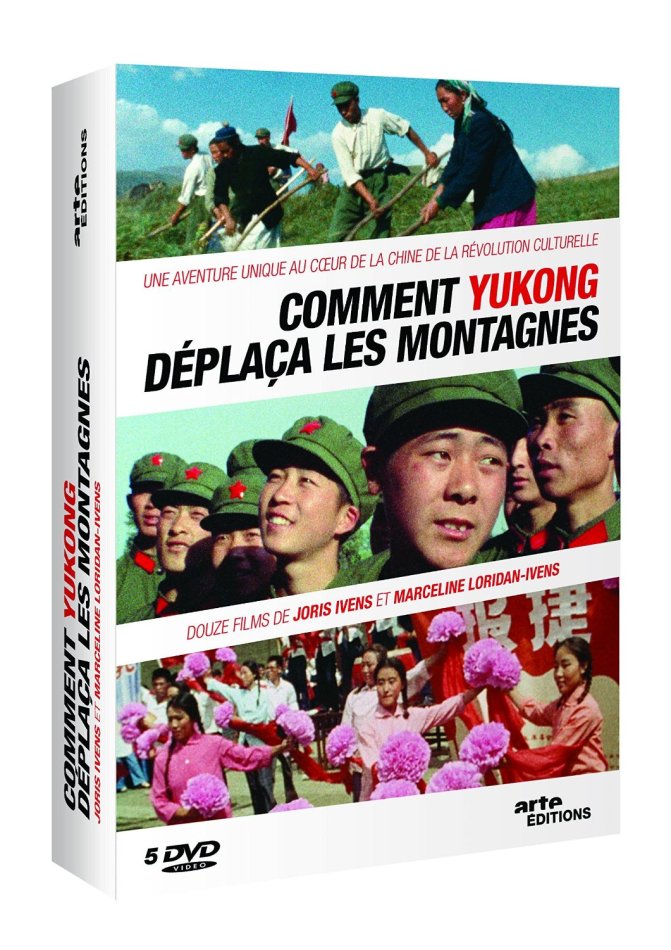

▲ 荷兰纪录电影大师尤里斯·伊文思(Joris Ivens)与其妻子罗丽丹(MarcelineLoridan)从1972年到1974年在中国拍摄的14集纪录片系列《愚公移山》

▲红旗渠劳动场景

《愚公移山》的故事最早可追溯至大约公元前4世纪左右的春秋末期。它是《列子·汤问》中的一则寓言。今天这个故事之所以家喻户晓,都得益于毛泽东1945年在中国共产党的七大闭幕会上的讲话。新中国成立后,这一则故事又作为“老三篇”(《为人民服务》、《愚公移山》、《纪念白求恩》)之一在社会上普及,乃至进入中国的语文课本。20世纪60年代,“移山”这一行为成为了国家意志的隐喻。这则神话故事被诠释为一种人定胜天的革命乐观主义和革命浪漫主义。在新中国成立后几十年的国家主义工业化建社中,工人身上所体现的不屈不挠、集体主义精神,成为了愚公的化身。

这样的精神也同样激励了无数野心勃勃对自然的改造工程,其中特别形象的便是红旗渠。它位于河南省林州市。人民在极其艰难的条件下,从太行山腰修建的引漳入林的工程,于1960年2月动工,至1969年7月支渠配套工程全面完成,历时近十年。该工程共削平了1250座山头,架设151座渡槽,开凿211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达2225万立方米,红旗渠总干渠全长70.6公里,从山西石城镇到河南任村镇。它隐喻了一种人力所无法完成的奇迹。

在给杨福东《愚公移山》画册写的前言中,KarenSmith把这则中国寓言类比为西方的“西西弗斯寓言”。我却认为,其二者虽然在某些方面有类似之处,强调坚定不移、不屈不挠的精神,但在本质上却差异显然。西西弗斯是一个渎神者,他在希腊众生间穿梭,为自己创造了夹缝中广阔的生存空间。虽然它最后还是被抛入地狱,诸神罚他将巨石推到山顶。然而,每当他用尽全力,将巨石推近山顶时,巨石就会从他的手中滑落,滚到山底。西西弗只好走下去,重新将巨石向山顶奋力推去,日复一日,陷入了永无止息的苦役之中。法国作家加缪从这则著名的古希腊神话中,发现了人类现实困境的某种象征意义,于是创作了他的名篇《西西弗斯的神话》——“西西弗斯是荒诞英雄。既出于他的激情,也出于他的困苦。”

他说:“所谓的荒诞,是指非理性与非弄清楚不可的愿望之间的冲突。” 它建立在个体想象和世界真实之间的反差之上。面对多样性的世界人是渺小的,人任何试图理解世界的努力都如同西西弗斯那样是徒劳无功的,但是人的尊严正产生于这样不断的反抗和努力中。庸常的人看不到荒诞,他们的眼睛被遮蔽,因此反抗者在思考荒诞人生时,他哀叹:“唉,我孤立无援”。他抵抗周遭的荒诞之幕时,势必要付出巨大的牺牲,甚至用生命来换取对人之尊严的追求。对于加缪来说,西西弗斯的徒劳无功正是一种对于荒诞的一幕幕战斗——“我反抗,故我存在”。西西弗斯被加缪以存在主义的方式诠释,成为了主体之存在的象征。

这让我同时想到法兰克福学派大师弗鲁姆(Erich Fromm)的《逃避自由》,“安全”(Sicherheit)和“自由”(Freiheit)不可兼得,大多数人都会因为安全而放弃自由,小部分人会选择自由,而放弃安全,而他们也必须明白,为了自由进行抗争的代价甚至是付出自己的生命。

▲《愚公移山:足球事件》截图

荷兰纪录电影大师尤里斯·伊文思(Joris Ivens)与其妻子罗丽丹(MarcelineLoridan)从1972年到1974年在中国拍摄的14集纪录片系列《愚公移山》。1976年他还有另一个小短片《愚公移山:足球事件》(How Yukong Moved The Mountains: The FootballIncident)。影片是对一个中学生班会讨论的记录。班会的主题涉及到一个贾姓男同学的生活错误,他在早上7点老师吹哨宣布自由活动结束后,还继续踢了一脚球,这一举动被受到批评和惩罚,并在班会中集体讨论。班会现场成为了主要的舞台,你一言我一语的发言构成了强烈的戏剧张力。它似乎渐渐的接近了《愚公移山》寓言的深层结构,即个人和群体的关系、个体欲望和权威之间的矛盾,沟通与反沟通之间的张力。如果我们打开原文本,便可以发现,主流的诠释都往往忽略结尾部分的意义:

“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。”

▲外景地

虽然这一段短小精炼,但却是整个故事最为重要的转折,即愚公的愿望超时和超量地获得实现,但其中不是自下而上的实现——愚公一伙人最后终于挖掉了两座大山,而是以天恩浩荡的形式自上而下地解决。虽然整个故事貌似在对比“智叟”和“愚公”,“坚持不懈的精神”仿佛是寓言的主轴——无论遇到什么困难的事情,只要有恒心有毅力地做下去,就有可能成功。但简短的结尾否定了以上的结论。整个寓言一下子从立志的故事变成了一个政治隐喻——微弱的民间声音是如何上达天庭。

在整个中国传统的政治秩序中,如果把愚公一伙作为“下”,把操蛇之神作为“中”,把天帝作为“上”,那么只要“下”不做声,“中”可以当做没看见,就能相安无事、各得其所。最麻烦的是,“下”不听话,还搞出了动静,惊动了作为群体的“中”,那么为了避免被问责,“中”有两种选择:一,直接镇压(可能会有政治风险);二,继续上报,转嫁责任,听候指示。中国政治游戏的普遍做法一般是,任何微弱的反抗性民意通常都会遭到无情的镇压,“上”绝对不能容忍任何自下而上的挑战,一旦开了先例,那么就仿佛给了广大庸众一个错误的信号,通过无理性的民间暴乱就能满足其述求。

“操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚……”,这样的叙述就如同是梦对于现实的补偿,是一种美好的幻想。“下”只有制造大动静,才可以威逼“中”,最后上达天庭。在中国历史中“下”对于“上”无限的期待往往受到《愚公移山》的激励,落实在一次次“告京状”,“赴京伸冤”的民间实践中。而偶尔的成功案例也总是被作为传奇不断的夸大(其实成功案例只是因为被上层的政治斗争所利用而达成的偶然),激励着后续者不断前行。一般来说“智叟”的“智”才是中国民众普遍的生存心态,这根植于我们民族千年的血脉之中,愚公享受的“天恩浩荡”只是一种破天荒的好运,他常被看成潜规则的破坏者。

电影截帧

就1976年来说,我们怀疑小短片《愚公移山:足球事件》的真实性,虽然贾同学一席人通过微弱的反抗,他们不断强调球瘾的合法性,但还是被大家在思想上批判,贾也做了在公开场合下的自我批评和检讨,最后异议者都被说服,认识到自己先前的思想错误,达成了一致的共识,班会圆满结束。《愚公移山》在这里到底想隐喻什么呢?一种强制单一化是如何形成,鲜活的反抗又是如何被集体所压抑,作为80后的我多少也有着类似的童年记忆……

当杨福东的演员们在山间行走时,光打在美女的脸庞,扑朔迷离,我们也看到了他对于二战后欧洲电影的致敬,那些诞生于存在主义背景下的先贤。杨福东的《愚公移山》是关于人之“存在”的讨论,我更多看到的是西西弗斯,而非中国脉络下的“愚公移山”。

关于作者

姜俊,艺术家,艺术评论家,毕业于明斯特艺术学院(Kunstakademie Münster),获得Prof. Aernout Mik的大师生称号。现为上海公共艺术协同创新中心(PACC)理论工作室研究员,同时师从高士明、朱青生,在中国美术学院和北京大学从事图像学和展示文化研究学的博士研究。研究方向:当代艺术中的公共在地性。当代艺术调查局发起人。2015年,参加德国北威州《中国8》(China 8)群展。生活工作于杭州、上海。