凤凰艺术 2016-11-28 15:07

凤凰艺术独家报道

2013年张颂仁和Johan Hartle在展览《汉雅一百》中共同提出了“三个平行的艺术世界”,试图以一种地图志的方式勾勒出中国艺术的当代样貌。他们以地图志的形式把中国当下的艺术生态分为三个部分:1. 传统文人美学、2. 社会主义传统、3. 全球性的当代艺术。“凤凰艺术”特约撰稿人青年艺术家及艺术评论家姜俊为您在2016年的语境下再次解读这“三个世界”概念的意义。

再次重新思考“三个平行的艺术世界”

▲《汉雅一百》海报

地图在这里被作为隐喻,它虽然是高度简化的定位工具,真实世界的复杂性是无法被地图所归纳的,但它仍是不可或缺的定位工具,就如同语言中的概念系统那样,在抽象中始终处于一种对于大千世界的强制还原,而我们依然还在依靠它指涉着世间万物。

张颂仁和Johan Hartle建议将中国艺术版图划分成三部分:三个世界交织在一起,且相互对话,又可彼此互相区隔,归为各自的三种传统:

1. 传统文人美学、

2. 社会主义传统、

3. 全球性的当代艺术。

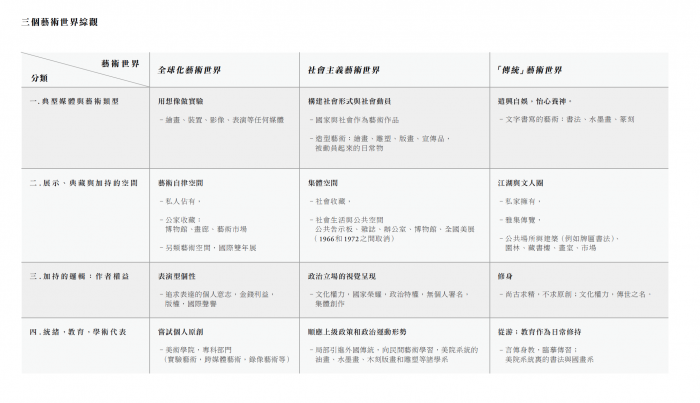

通过以下的图表我们可以更为清晰的看出三个世界的分类依据和结构。

▲ 三个世界的图表

最近在首尔东国大学的东亚艺术国际研讨会中,我很荣幸的成为“三个平行的艺术世界” 的讨论者。借此机会我也认真地重新思考了中国艺术的当代状况。从一方面我们的确可以清楚地观察到三个不同的艺术区块,中国画主导的市场,官方主导的全国美展系统和链接到全球艺术市场的当代艺术。这样的区分是以西方的“全球当代”(Global Contemporary)为参照。按照Hans Belting的讨论,当代艺术的全球化首先被看做一种艺术生产和交换方式的全球化,即他所谓的“艺术生产条件”的范式转换。自从1989年柏林墙倒塌,全球的资本主义市场连成一体,使得以西方为中心的艺术生产和展示、交换也伴随着这一市场一体化的趋势迅速扩散和普及到前社会主义和非西方国家和地区。他宣称了西方中心主义艺术史大叙述的终结,现代主义的线性时间模型被后现代的地理性,同时性所替代。以地理为维度的“同时开启”成为了“全球当代”的基石,一种网络观代替了线性的因果观。

面对西方统一的“全球当代”,张颂仁和Johan Hartle提出了一种中国式的反例,在中国除了“全球当代”所代表的中国当代艺术,还存在着文人的和社会主义的艺术世界,不管这是否是惯例式的中国特色论,都是对于西方中心主义普世化的否定。以下的三点思考正是对于“三个平行的艺术世界”的拆解和再思考。

19世纪巴黎的“两个世界”

根据艺术社会学家Harrison White和Cynthia White的研究《画框和事业:法国绘画世界的体制变迁》(Canvases and Careers: Institutional Change in the French Painting World)我们在巴黎19世纪60年代左右也可以看到“两个世界”,一个是由政府控制的沙龙体制(它相当于我们当今的全国美展体系,展现的是在国家主义上的历史重大事件、宗教绘画等等具象风格的作品,尺幅巨大),另一个是经销商和批评家主导针对崛起的市民阶层的艺术市场销售体制(这也非常类似于中国当下的当代艺术市场)。整个19世纪对于巴黎的艺术圈来说就是一种传统的学院-沙龙体制向自由市场转变的过程。其中势必存在着长期的共生状态。

法国的油画和雕塑学院(Académie des Peinture et Sculpture)于1648年成立,它形成了一种从中央到地方的垂直金字塔结构:从地方各省的艺术学校(École des Beaux-Arts)到巴黎的油画和雕塑学院,这使得从地方来的最优秀的青年艺术家可以继续深造,然后参加一年一度的巴黎沙龙展(Salon de Paris),优胜者获得罗马奖(Prix de Rome),能去意大利驻留学习,并享受全国性的声誉。从这一套体制上我们很难不联想到中国政府主导的官方年度大型全国美展。

▲ Claude Bornet,《1787年的沙龙展》,根据Pietro Martini的作品创作,18世纪印制,法国国家图书馆 Cliché Bibliothèque nationale de France

法国学院-沙龙体制脱胎于混乱的行会体制,面对行会的风格各异、参差不齐,艺术学院的建立一方面培养年轻的油画家和雕塑家,提升了他们艺术实践的水平,另一方面配合法国中央政府的整合形成感性形式的中央集权,使得艺术实践获得了一种官方的规定性和统一标准。因此艺术品的生产必须要符合一种官方的意识形态,它表现在:

法国学院的规则

1,古典主题和基督主题是唯一合适的素材

2,只有选自自然的最“完美”形式……才可以描绘这些主题

3,只有一组特定的高贵的表现姿势和手势……才是人类肖像的合适表现

4,人类肖像是最高形式,表达着完美的“绝对”美

5,图的构成应该保持古典平衡,协调和一致,不应该有不和谐的元素

6,素描为艺术的基础

在经销商-批评家体制诞生之前巴黎沙龙展是唯一的一个展示和销售作品的途径,但是由于名额有限,而艺术家群体不断扩充,出现了僧多粥少的局面,于是终于在1863年爆发了艺术家的抗议活动。那一年也是马奈成名的一年,沙龙的评委会拒绝了被推荐5000幅作品中的3000幅,艺术家们的愤怒促成了“沙龙落选展”的举办,成就了马奈《草地上的午餐》的千古传奇。

▲ 马奈,《草地上的午餐》,208 cm × 265.5 cm,布面油画,1862-1863年,巴黎,奥赛美术馆

随着市民社会的崛起和1859年起的巴黎大改造,19世纪40年代非官方的艺术市场逐渐形成。到1861年在巴黎已经有104个画商,到1866年在巴黎注册的职业画家就有3000多名,他们每年生产的数以万计的作品根本无法被一年一度的沙龙展吸纳。作为收藏家的市民阶层不断展现出他们的经济实力,以及对于上层社会的模仿,这为艺术品市场提供了新的可能。于是出现了艺术品经销商们,他们避开了学院,把艺术作品直接卖给公众。这样艺术家们的作品就可以通过更多元的渠道进入市民阶层的家庭装饰中去。艺术作品的轻质化、小型化、装饰化也有别于沙龙艺术的主题巨制。风景、静物、美女、城市风光、世俗百态成为了艺术市场喜闻乐见的主题。

相反沙龙巨制中的政治宗教主题在当时继续被认为是一个艺术家正统而严肃的创作实践。它们大都由政府采购,用于装饰全国各地的政府官邸、大剧院、教堂、美术馆等公共室内空间(今天中国全国美展中的大型绘画也属于政府采购的目标,他们是一种委托订购的艺术,成为各种大厅的装饰物或各地美术馆、博物馆的收藏)。

沙龙艺术在一定程度上体现了一种政治意识形态的再现,当本杰明所谓的机械复制时代的到来,政治的再现形式已经逐渐发生了转变,通过报纸、杂志、广播和电影,权力可以获得更便利地视觉呈现,并更有效地主导日常生活中的意识形态。公共空间中的巨制古典主义艺术品便成为了一种值得疑问的东西,它一方面并不适合市民阶层的审美需求,另一方面也无法完成意识形态主导的政治任务。

1879年政府在沙龙展中迫于无奈地强调尊重“艺术的自由”,这关系到一种新的共识——审美的民主和大众化。1881年政府最终放弃了对于沙龙的监督。从巴黎沙龙19世纪的历史演进和两种艺术体制的并存我们到底获得了如何的启示,我们应该如何去看待中国当下的艺术市场和国家系统中的艺术这两个世界呢?

补偿性理论和自我文化身份的建构

▲ 莫奈,阿让特伊的桥 1874,布面油画,60 × 80 cm

在19世纪中叶的欧洲,风景和田园题材的绘画曾经颇受欢迎。当时的欧洲如同当今的中国正处于如火如荼的现代化和工业化时期,以风景为主题的绘画成为都市人心灵的安慰。它对工业化和都市化所导致的社会动荡、环境污染、人与自然的疏离等状态起到了补偿的作用,它构成了一种治愈性的浪漫主义,并展现出一种还旧式的诗意。

▲ 米勒,晚祷 1857- 1859,布面油画,55.5 × 66 cm

米勒的田园风光如此的静谧而迷人,劳动的人,晚霞夕阳,仿佛让我们回到那四季轮回的循环往复之中。在20世纪初的巴黎甚至出现了高更的原始主义绘画。作为一个巴黎中产阶级他毅然决然的自我流放,在塔希提岛度过余生。他扪心自问着:“我是谁,我从哪里来,我到哪里去”。

▲ 高更,《我是谁,我从哪里来,我到哪里去》,1897,彩色木版画,29.2 × 60 cm

工业都市生活的异化导致人的无根状态,因而对自然和原初的回归成为了都市人向往的乌托邦。但它又充满着悖论,一方面即不愿意放弃城市的便捷和舒适,以及丰富多彩;另一方面又控诉着生活的异化和快节奏所导致的窒息感。

▲ 拙政园

前现代的中国文人似乎找到了一种往返于出世和入世的平衡。他们生活在都市之中,在朝为官,但热爱自然,寄情于山水诗画和人造园林之中。晚期王朝的文人们多半保持着两条路线,循规蹈矩的儒家入世和淡漠无为、闲云野鹤的道家生活。山水园林构成了对于俗世牵绊的补偿,在世俗生活和精神生活的二元对立中,它构成了一种想象的“世外桃源”,正如刘禹锡在《题寿安甘棠馆》中写的:

门前洛阳道,门里桃花路。

尘土与烟霞,其间十余步。

关上门一切喧杂和凡俗都被祛除殆尽,俨然进入了隐居生活。文人们活在不同的山水系统中,真实的山水,被文人墨客所命名的文化山水,假山所营造的符号化的山水,屏风上所描绘的山水,墙上挂着的立轴山水,和诗文书法一起放在架上的卷轴山水,摆在案头微型的盆景山水。人不只是在城市空间中和真实山水中游走,而且还流连于诗文,园林,图像所组成的山水之中。

风景画或是山水画并非只是对目光投射的再现,在这里它更是成为了一种生活的“补偿”。

二战后著名的德国哲学家Joachim Ritter在研究现代性的议题时提出“补偿性理论”,认为某一种形式的艺术和人文活动是对现代化和人工化的补偿。现代性宣称了一种普世通用的标准,虽然最早出现在欧洲,然后传播到美国、日本、世界各国,成为了一种现代世界最基本的标准构架,但是它也同时覆盖了欧洲本身的古老传统。其实不存在一种铁板一块的欧洲。从18世纪到19世纪曾经在作为落后地区的德国发动了浪漫主义,以及历史主义运动,那就是对于这一种普世性“现代”的抵抗和反叛。同样作为今天的中国也存在着类似的问题,一方面人们欢庆着高度现代化、自动化、人工智能、网络科技等等,另一方面他们又惆怅于失落的传统文化、生活方式和美学,以至于把其上升到文化身份遗失的高度。

代表现代主义的白立方无菌空间已经渗透到我们的日常生活,作为中国人的身份想象从对此的文化补偿开始。在超级人工化的今天越来越多人开始还念过去,产生乡愁,他们在全球化的压力下强调地方性、努力回归和挖掘、复兴古典的生活方式,从茶室空间到园林的营造,从赏画到品香,从看昆曲到练书法,自我身份的再次定义正落实在每一种文化性的实践之中。

中国在经济强势崛起的今天,被现代性压抑的传统文化美学势必要以一种扭曲的方式回归,作为对自我的再次定义和诠释,它或者是追求原初性,或者是和现代人工化有效的聚合,构成一种新的传统。文化身份的建构和美学的实践相融合,传统生活方式又被嫁接到自动化科技之上,发明出一种基于传统的现代演绎。水墨以抽象主义绘画的方式再次出场、昆曲配合着后现代灯光和舞美被呈现、茶室以一种极简主义的形式重新设计……

2013年在《汉雅一百》的研讨会上高士明说:

“许多年前,我在笔记本的扉页上写下这样一句话 ——我的自然观和历史观是割裂的。这些年来,这句话时时浮上心头。的确,在研讨会上书空咄咄大谈社会思想的我,与在昆仑、太行面前神为之夺的我判若两人,我之于「人间思想」的热情和面对自然山川的沉迷迥然有异。其实,何止我的自然观和历史观是割裂的,即使在艺术领域,我跟黄永砅、吴山专、邱志杰、汪建伟们讨论的艺术,与在山水画家的聚会中谈论的艺术,也似乎是全然不相干。我的艺术观也是割裂的。”

这一言说包含了双重补偿关系,一是继承了传统文人的入世和出世之间的补偿,二是现代的超级人工化和对前现代的乡愁之间的补偿,可能还隐隐地暗示了东方视角的某种惆怅。

文化产业中的旅游和就业

Hans Belting用1989年作为“全球当代”的开始,其中的一个原因正是在于双年展体制的全球化复制,它导致了西方当代艺术的全球化扩散。从1989的几个双年展到今天全球上百个双年展,如雨后春笋般的双年展以及它的变体(三年展,艺术节等等)成为了城市经济和旅游业的新亮点。

▲ 乌镇国际当代艺术邀请展 2016

▲ 水乡古镇乌镇

1895年成立的首个艺术双年展,威尼斯双年展也是明确以振兴城市旅游业为目标。纵观历史艺术展的组织从来都是醉翁之意不在酒,中国在一轮大都市双年展运动后,产生了如同“乌镇国际当代艺术邀请展”这样的艺术节和传统水乡古镇相结合的模式(这可能更接近威尼斯这个开山老祖),从而使得洋气十足的“当代艺术”进入了三线城市,实现了当代艺术和城市小资水乡游的有机嫁接(这又是多么巧妙的双重补偿呢?水乡作为都市的桃花源和文化身份符码,当代艺术展作为现代化的异托邦和批判空间)。作为小城美学启蒙的明斯特雕塑项目展(Skulptur Projekt Münster)、和振兴海岛经济的日本瀬戸内国際芸術祭都属于类似的先例——当代艺术下乡。2016年9月我参与了东莞道滘的“新艺术节”,同样是以这一逻辑展开——开拓地方的旅游经济,带动地方创意产业的兴起,实现制造业升级,扩大地方就业。

▲ 道滘新艺术节,参见文章《后工业时代的艺术——从道滘新艺术节反观当代艺术》

想必用当代艺术从新开发三线城市的观光业即将成为一种新的流行吧!城市的公共艺术项目配合新近流行的士绅化(gentrification,指通过植入艺术和创意文化拉动城市区块的商业价值)也会不甘示弱,成为各个地方政府极力推动创意产业的一部分吧!全中国的艺术家是不是应该行动起来告别白立方空间,走上大街,再次推动又一轮艺术改造生活的新潮流呢?

今天是一个崇尚体验性的时代,我的文章中多次讨论过“体验经济”,不再赘言,请参照系列文章《剧场化的当代艺术博物馆,舞台化的新经济》。在道滘艺术节中,几个策展人有一种共识,慢慢地希望减少绘画的比例,而更多地放入多元媒介、和参与性、在地性的作品,它们都指向了一种现场体验的要求。

回到第一部分的内容,在一个后网络时代,权力的再现形式和人们可感形式发生了变革,政治权力已经不需要通过传统的写实绘画和雕塑来体现和推广,新媒体已经登上了历史的舞台,比如,好莱坞的爱国主义教育深入骨髓,让人不寒而栗。各种的国家庆典项目都在高科技的支持下达成多元媒介的共同协作。

那么由全国美展主导的官方写实绘画和雕塑还会继续走下去吗,还是会逐渐转型成为当代艺术化了的官方艺术呢?或者它会如同巴黎沙龙一样分裂,并多元化吗?为了扩大就业、提振本土旅游,大量的政府文化资金会转向更充满体验性的当代艺术和文化创意项目中去吗?我们拭目以待!

关于作者

▲ 艺术家,艺术评论家姜俊

姜俊,艺术家,艺术评论家,毕业于明斯特艺术学院(Kunstakademie Münster),获得Prof. Aernout Mik的大师生称号。现为上海公共艺术协同创新中心(PACC)理论工作室研究员,同时师从高士明、朱青生,在中国美术学院和北京大学从事图像学和展示文化研究学的博士研究。研究方向:当代艺术中的公共在地性。当代艺术调查局发起人。2015年,参加德国北威州《中国8》(China 8)群展。生活工作于杭州、上海。

(凤凰艺术 独家报道 撰文 姜俊 责编 林睿)