凤凰艺术 2015-11-14 20:33

今天上午ISIS的瘟疫再次席卷巴黎

在《罪与罚》的结尾,拉斯科尼科夫梦到了瘟疫:“他梦见,整个世界都遭到了天谴,沦入一种从亚洲腹地而来、席卷欧洲的可怕而又奇特的新瘟疫”。苏珊·桑塔格将这一瘟疫解释为“亚细亚霍乱”对欧洲世界的骚扰。但是这句话的诡异之处并不在于这种疾病究竟为何,而在于陀思妥耶夫斯基在前句使用了“整个世界”,而后句则变成了“欧洲”。

今天的恐怖主义就是这样一种瘟疫。它不仅打击了全世界,也同时让年迈的欧洲饱受摧残。我们可以将那一诡异之处视为陀思妥耶夫斯基身上“欧洲中心主义”的投射,也同时可以将今天的欧洲究竟为何受到如此可怖袭击的事件,归因于近年来欧洲政治治理的无力与孱弱。欧洲,尤其是法国,对于中国人而言就如同一位老人,在不断的向世界讲述艺术与哲学的同时,不断的受到坏疽与病痛的折磨。

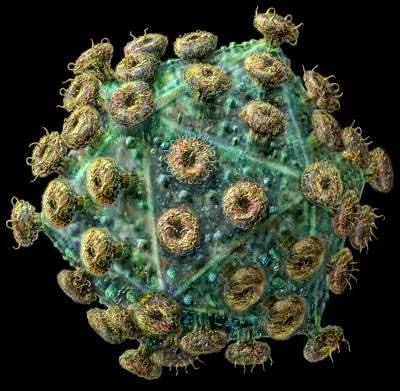

如果将恐怖主义比作一种疾病的话,那它一定不是癌症,而是艾滋。以美国为首的对伊斯兰的歧视与对当年对同性恋的歧视是相同的。这些解释认为,因为艾滋与男同性恋者有关,所以同性恋的所有行为就与这种疾病直接相关;因为恐怖主义与穆斯林有关,所以穆斯林的信仰及其经典就与恐怖主义直接相关。在面对ISIS一次又一次攻击的时候,带着美式民族主义的人们,呐喊着要将穆斯林从地球上清除出去,而带着法式国际主义的人们则在宽容与爱之后面对恐怖主义而束手无策。今天政治理念的争执不下及其简单粗暴,就如同尚未发现艾滋病理特征时期的医学界一样混乱。

恐怖主义不仅需要隔离,更需要甄别和治疗

因此,我们需要的不仅仅是对恐怖主义的隔离,而更需要的是对恐怖主义的病理学进行甄别与治疗。德里达对恐怖主义的攻击方式、过度反应与恶的循环是从哲学的角度对恐怖主义进行分析。我们在这里或许需要更加精确的病理性分析才能对这种“病症”进行剖析。

首先,恐怖主义是“无所指”的。就好像艾滋病并没有其独特的病理特征,而是通过削弱人的免疫力,让其他病毒杀死人体,恐怖主义并未如资本主义、自由主义、乌托邦主义等意识形态一样拥有“施政纲领”与“实施路线”。任何人、任何国家、任何主义都是他们攻击的对象。伊拉克近年来的局势就已经证明,无论是伊拉克政府军还是库尔德民间武装,乃至伊拉克共产党,都已经成为恐怖主义袭击的敌人——甚至伊拉克“红军”在对抗恐怖主义时比政府军更有效。而恐怖主义对常规穆斯林主义的吞噬事实上比对其他宗教世界的吞噬来的更加严峻。恐怖主义挑战的是人类的底线,而不是某种意识形态的正确与否。

其次,恐怖主义是以营造恐怖来摧毁人类维系自我安全的“防卫体系”为方法的——正是由于他们运用互联网与当代媒体的传播形式,才让这种恐怖主义来的无比猛烈,对“互联网是否应该自由”持肯定态度的人都会在ISIS面前陷入两难;而难民与激进主义的支持者们,则常常是社会安全防卫体系的争论者与质疑者。缺乏制衡的互联网,无效的政治争论,无视专业背景的民粹主义,都一步步的摧毁了社会的管理与监控系统——这就如同摧毁了身体的免疫系统。在“和平”、“自由”等伦理口号与道德攻讦下,法国等西方国家的政治治理开始进入了一种自相矛盾的境地。不仅导致了在这些国家中的极端宗教获得了认可、激进哲学不断产生,也同时导致了正义与快感等概念在这些争论中陷入了前所未有的混乱。恐怖主义用难民、用禁欲,对人类的基本价值进行摧毁,一方面让政治争论及其混乱成为自身运作的工具,另一方面则为进一步疯狂的欲望刺激提供了可能性。

再次,恐怖主义的传播是从极端主义、极端宗教开始的,就像“性传播”一样,恐怖主义的传播是建立在道德评价机制之上的。针对穆斯林的道德论述,与穆斯林针对西方道德沦陷的论述是相同的。而道德攻击与道德论述,也恰恰最容易使得极端主义与传统宗教混为一谈。关于这一点并不只是中国人当前所时常出现的问题,更是美国当下媒体与时政评论最大的问题。作为以基督教理念治国的美国,当前极为容易陷入对穆斯林的道德批判——一方面攻击穆斯林文化是保守的“中世纪”,另一方面则对穆斯林极端主义中的反现代装束进行文化保护主义的正面宣扬。

恐怖主义就如同艾滋病毒,是这个时代的致死病症

因此,我们需要反对意识形态差异化。恰恰由于我们仍然持续的对意识形态问题进行差异化的区分,持续的用“左派与右派”、用“文明的冲突”、用“阶级意识”来判定早已改变的世界政治格局,彼此的争论又在媒体时代不断地放大与夸张,我们才会让恐怖主义借由各种政治管道来输送自己的子弹。用具体的措施来进行考量效果,而不是用意识形态来争论价值,是当前面对恐怖主义最重要的方法。

恐怖主义已经在ISIS凝聚成针对全世界的恐怖袭击,而这种袭击并未如基地组织或伊朗一般声称是为了对抗资本主义。所有人都有可能是受害者。因此,遣返并囚禁激进主义的策略是正确的。而用道德与意识形态去批判默克尔的难民策略则有失公允。这次法国的袭击事件就是对难民问题与恐怖主义关系纠缠不清而造成的。保护难民十分必要,但只有将恐怖主义从难民中揪出,才能保护国民,进而真正的保护难民。而这一点,只要对以色列的反恐经验进行一定程度的考察就能发现——对恐怖主义的全面警惕,用坚定的意志、严格的秩序与宽容的态度来面对极端主义分子,是面对这个恐怖主义时代的唯一方法。

我们需要清除道德歧视。歧视制造了逃往ISIS的难民。圣战的支持者,往往都是现实生活的失望者。一味对穆斯林进行歧视,不仅没有任何帮助,反而会增加这些失望者的人数。根据中国偷渡ISIS者的口述,蛊惑操纵偷渡者的“朋友们”,恰恰是在利用这些道德歧视来摧毁他们在自己国家继续生活的信心。而根据偷渡者们的描述,他们在偷渡前并非过着贫困的生活,其中有一些人的生活甚至很优越。但正是由于内心的恐惧,由于一些人利用宗教化的恶毒攻击,让这些人相信“不搞‘迁徙圣战’会下‘火狱’,‘圣战殉教’可以进‘天堂’”,这并不仅仅出现在穆斯林中。佛教中的乱象与恶意攻击、政治争论中的彼此攻讦甚至比这些威胁来的更恶毒。

消除恐惧,在这个时代变得比什么都更重要。每个潜在的恐怖念头都有可能随时让我们身边的某个人向恐怖主义低头,把自己的血肉变成炸弹,向全世界发出罪恶的吼声。这些人或许不需要拥有穆斯林的身份,就可以在杀掉自己家人后仍能以微笑示人,这些人也或许不需要有什么极端信仰,就可以在公车上点燃自己身上的炸弹。执着在道德评价中的当代媒体,尤其是用恐怖主义来污名化穆斯林主义的美式政见,不但对治理恐怖主义没有帮助,反而会催生更加深远的恐惧气氛。如何用“措施评判”来取代“道德评价”,是互联网时代媒体的重要责任。

福柯死于艾滋病。而苏珊·桑塔格则在《艾滋病的隐喻》之中揭示了由于艾滋病所造成的道德误解与社会歧视,却未曾来得及将其视为一种“时代的隐喻”。在人类能够很好的控制艾滋病的今天,拿出这种严格而谨慎的态度来对待恐怖主义或许并非难事。对恐怖主义的病理进行治疗,则是人类的文化肌体是否会随着这一恐怖的疾病而走向衰亡的关键所在。因为恐怖主义并不是一场国与国的战争,而是每一个人的战争,每个人内心之中都会发生的战争。让自己克服懦弱与恐惧,克服邪念与恶意,听从自己内心的善意与指示,才能真的远离恐怖。这是世间所有宗教与哲学的基本共识,也是人类能够长久维系下去的基本方法。